我国八大区域的城乡统筹发展水平实证研究

2008-03-26钟城吴振华

钟 城 吴振华

摘 要:区域发展不协调本质上是城乡发展不协调。基于我国八大经济区域的划分,对其城乡统筹发展水平进行实证研究显示:八大区域城乡统筹发展水平整体偏低,变化较为平稳,2004年后出现比较一致的上升趋势,但城乡统筹与经济发展不成一致正相关,各大区域的差异性明显。

关键词:城乡统筹;区域发展;八大区域;协调性;差异性

中图分类号:F061.5文献标识码:A文章编号:1008-6439(2008)01-0013-05

An empirical study of overall urban-rural development level in eight major regions of China

ZHONG Cheng,WU Zhen-hua

(Yangtze Upriver Economic Research Center,Chongqing Technology and Business University,Chongqing 400067,China)

Abstract:The regional development disharmony is disharmony of urban-rural development in essence. On the basis of the zoning of the eight major regions of China,and after empirical study of their overall urban-rural development level,this paper shows that the total overall urban-rural development level of the eight major regions is low and that the change of the level is relatively slow and that the level shows consistently rising trends after 2004 and that the economic development is not positive correlated with the overall urban-rural development and that the difference between the eight major regions is obvious.

Key words:overall urban-rural development;regional development;eight major regions;harmony;difference

前言

继十六届三中全会的《决定》第二条提出的“五个统筹”:统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放之后,我国“十一五”规划的指导原则中又明确强调“必须促进城乡区域协调发展”,指出“要从社会主义现代化建设全局出发,统筹城乡区域发展。坚持把解决好‘三农问题作为重中之重,实行工业反哺农业、城市支持农村,推进社会主义新农村建设,促进城镇化健康发展。落实区域发展总体战略,形成东中西优势互补、良性互动的区域协调发展机制”,最终达到“城乡区域经济发展趋向协调。社会主义新农村建设取得明显成效,城镇化率提高到47%。各具特色的区域发展格局初步形成,城乡、区域间公共服务、人均收入和生活水平差距扩大的趋势得到遏制”。

随着经济社会的发展,我国城乡“二元结构”格局对经济社会发展带来的负面效应进一步显现,在经济发达的东部地区早已经开始了工业反哺农业、城市支持农村的实践,中西部地区也从经济社会发展的全局出发,更加关注城乡统筹的发展。2007年6月9日,经国务院同意,国家发展与改革委员会正式批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区。这是中央对全面落实科学发展观、深化改革和加快推进西部大开发的重大战略部署,对最终破解我国城乡二元分割、解决城乡统筹难题具有重大理论和实践意义。在我国积极推进区域协调发展、城乡统筹进入实践阶段的大背景下,从区域角度出发,弄清楚我国城乡统筹水平的发展阶段,对于指导我国分区域的城乡统筹发展具有非常现实的意义。由此,本文通过建立城乡统筹发展水平评价指标体系,采集2001—2005年我国31个省(市、区)的数据,试图对我国八大经济区域的城乡统筹发展水平及趋势做出一个基本的判断,为推进我国城乡统筹的区域协调发展提供理论依据。

一、相关文献综述

(一)关于区域划分

随着我国经济社会的发展变化,我国的区域格局在国家层面大致经历了“2334”的变化。在上世纪五六十年代采用沿海、内地的“两分法”;上世纪60年代中后期到70年代中期,过渡到三线、二线、一线的“三分法”;改革开放后,通过“六五计划”在沿海和内地区划基础上,加上了“少数民族地区”、“以上海为中心的长三角经济区”和“以山西为中心的煤炭重化工基地经济区”的规划,到“七五计划”形成了东、中、西三大经济地带的“三分法”;到本世纪,我国“十一·五规划”形成了西部地区、东北三省、中部地区、东部地区的“四大板块”的区域格局。

近年来学术界对我国经济区域的划分也做了不少的研究。如杨淑珍(1990)的十大经济区,顾朝林(1991)的九大城市经济区,杨吾杨(1992)从动态角度把全国划分为十大经济区,胡序威(1994)的六大经济区,袁杰(2000)的七类经济区。本文将采用国务院发展研究中心发展战略与区域经济研究部李善同、侯永志(2003)的我国八大经济区域的划分方法,他们从经济社会发展的角度将我国划分为八大经济区域:西南沿海地区(广东、福建、海南);东部沿海地区(上海、江苏、浙江);北部沿海地区(山东、河北、北京、天津);东北地区(辽宁、吉林、黑龙江);长江中游地区(湖南、湖北、江西、安徽);黄河中游地区(陕西、山西、河南、内蒙古);西南地区(广西、云南、贵州、四川、重庆);大西北地区(甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆)。

(二)关于城乡统筹

城乡统筹作为一个世界性的课题,国内外不乏这方面相关研究。国外对于该问题的研究主要有以下三个理论:一是空间统筹理论。由以英国霍华德等为代表的田园城市理论、德国勒普克等的城市分散配置理论、城乡结合理论、直接补偿理论及欧盟的空间整备政策构成;二是产业统筹理论。该理论以刘易斯的二元经济结构理论为依据,指出二元经济发展的核心问题是剩余劳动力由传统劳动部门向现代工业部门转移的问题;三是要素统筹理论。代表人物赫尔希曼等提出非均衡增长理论,强调以城市为中心的资源要素应从城市到乡村的流动来带动乡村发展的观点。

国内对城乡统筹的研究历史较短,研究不够深入。在理论层面研究上,李岳云等(2004)研究设计了我国城乡统筹的指标评价体系;李银星等(2006)应用DEMATEL法分析了影响我国城乡统筹的社会经济因素;蒋永穆等(2005)就双重二元经济结构下的城乡统筹发展进行了研究,指出农村内部二元经济结构和城市内部二元经济结构之间存在强化效应和反弹效应,共同规定和制约着我国二元经济结构的发展;朱允未等(2006)在研究经济发展与城乡统筹相互关系时发现二者并不存在正相关,相反经济发展从长期来看还会进一步扩大城乡差距;陈国富(2006)就城乡统筹发展的路径选择和制度设计进行了探究;方杰(2006)认为统筹城乡生产要素资源配置,促进城乡资源配置一体化是统筹城乡发展的关键。在实践层面研究上,孙林等(2004)对南京的城乡统筹发展水平进行了实证分析,认为城乡居民关系是造成南京城乡统筹发展水平偏低的主要原因;单至芬(2006)、陈利昌(2006)、刘奇中(2006)分别对黑龙江、广东和安徽的统筹城乡经济发展的对策进行了研究;“城乡协调发展与构建和谐湖北课题组(2006)”对湖北城乡协调发展的问题、原因和对策进行了研究;“成都就业研究课题组(2007)”对成都市城乡统筹比较充分就业问题进行了研究。

二、指标体系、模型与方法

(一)城乡统筹发展的内涵

根据上文的文献综述,国内外学者对城乡统筹的研究主要集中在三个方面:一是空间统筹,二是产业统筹,三是要素统筹。所以笔者认为城乡统筹应该包括城乡空间统筹、城乡产业统筹和城乡要素统筹三个方面。城乡统筹发展应该是这三者的发展相互协调、相互促进的一个过程。

1.城乡空间结构主要反映在城乡的区位关系上。城市是一个区域的经济、政治、文化中心,城市中先进的工业、科学教育等服务业及高素质的劳动力形成区域经济增长极,其强大的辐射力直接带动农村地区经济的发展、社会的进步和农民的富裕,并以资金和技术向农村流动,为农村的工业化和城市化创造条件。同时,外围的农村则为城市发展提供广阔的空间,并接受城市的辐射,通过农村工业化和城市化,壮大农村经济。这种城乡区位关系可以用固定资产投资的城乡比、城乡从业人数比等指标来衡量。

2.城乡产业结构主要反映在城乡的产业关系上。工业为农业提供先进机械设备和技术,提供化肥、农药、燃料、电力等农业生产资料,同时又为农业提供农产品原料的需求市场;而农业为工业提供粮、棉等加工用原料,同时为工业发展提供生产资料的需求市场。所以,只有实现工农业的良性互动发展,才能保证国民经济的持续稳定发展。这种城乡产业结构可以用工农业产值比、金融机构短期工农业贷款比、工农业从业人员比等指标来衡量。

3.城乡要素结构主要反映在城乡的居民关系上。城乡的要素流动主要表现为农村人口向城市人口的迁移,这种迁移是由城乡居民关系所导致的。城乡收入差距过大,城乡的基础设施、消费水平、居住水平等因素的差异是农村人口向城市人口迁移的主要原因。同时,农村居民传统的农耕文化和自然质朴的生活方式,以及优美的自然环境致使部分城市人口向农村流动。城乡居民之间的经济和文化融合,有利于缩小贫富差距,丰富城乡居民文化生活,促进城乡的稳定。这种城乡居民关系可以用城市居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入比、城乡居民人均消费支出比等指标来衡量。

(二)城乡统筹发展水平评价指标体系

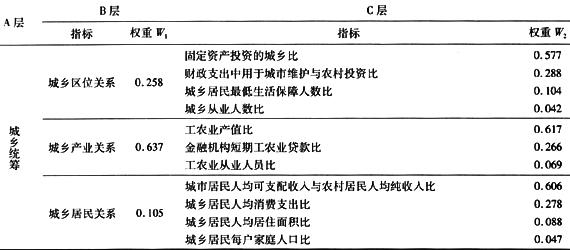

为了衡量我国八大地区城乡统筹发展水平,构建城乡统筹发展水平评价指标体系,本文在李岳云、陈勇、孙林的《城乡统筹及其评价方法》构建的城乡统筹发展指标体系的基础上,根据指标选取的科学性和系统性、可比性和适用性、简明性和可操作性的原则,选取了对城乡统筹具有重要影响的区位、产业和居民三个方面的11个指标,重新构建城乡统筹发展水平评价指标体系,并利用层次分析法(AHP)确定了各指标权重(如下表)。

表1 城乡统筹发展水平评价指标体系及其权重

注:各指标的权重是根据专家的打分,然后应用层次分析法计算所得。限于篇幅,略去了应用层次分析法求解各指标权重的过程。

(三)城乡统筹发展水平评价模型及方法

1.城乡统筹发展水平评价模型。本文采取综合评价的方法,利用模型Y=ΣWiXi,其中Wi是各评价指标的权重,Xi是各指标实际数值。按AHP法计算确定的相应权重,逐层进行合成计算,计算出综合评价值Y。

2.城乡统筹发展水平的评价方法。对城乡统筹的评价,一个最优的结果就是城乡协调发展,城乡各种评价指标数值非常接近,此时的评价结果数值应该接近于1。偏离1的程度能够说明城乡发展不协调的程度,即离1越远,说明城乡统筹的水平越差;越接近于1,城乡统筹的水平越高。

三、实证分析

(一)数据来源与说明

本文选取了2001—2005年我国31个省(市、区)的涉及城乡区位关系、城乡产业关系与城乡居民关系的11个指标的相关数据。数据来源于31个省(市、区)2001—2005年的统计年鉴。出于数据的可得性考虑,本文在数据选取上采用的是:(1)财政支出的农村投资以“支援农村生产支出与农业综合开发支出”代替;(2)工农业从业人员比以“第二产业与第一产业从业人员比”代替。由于各省市统计年鉴统计口径、方法的不一致以及统计数据的部分缺失,致使上海缺失“财政支出支农投资”数据,南部沿海(海南)、东部沿海(上海、浙江)、北部沿海(山东)、长江中游(湖南)、黄河中游(陕西、山西)、西南地区(贵州、云南)、大西北地区(宁夏、新疆、西藏)缺失“城乡最低生活保障人数”数据。由于最终实证分析以地区为单位且该指标的三级权重只为0.104,所以认为其对最终结果影响甚微。实证过程应用EXCEL工具进行。

(二)实证分析与结果

城乡统筹包括城乡区位关系、城乡产业关系和城乡居民关系的统筹,这三大关系中任意一大关系的不协调都会影响城乡统筹目标的实现。通过分别合并八大区域各省份的数据,根据上文建立的城乡统筹发展水平评价指标体系各指标的权重和模型,计算出我国八大区域的城乡统筹发展水平。

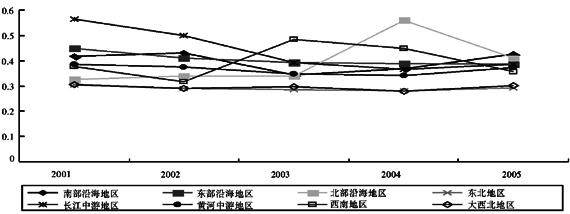

图1是我国八大区域2001—2005年城乡统筹发展水平的变化趋势图。

图1 2001—2005年八大区域城乡统筹发展水平对比图

由上图,对我国八大区域城乡统筹发展水平可以做出以下三点判断:一是八大区域城乡统筹发展水平不高。从时间序列来看,2001—2005年八大区域的平均水平介于0.36~0.40之间;空间序列来看,八大区域2001—2005年的平均水平介于0.29~0.40之间。二是在剔除西南地区2003、2004年以及北部沿海地区2004的较大波动之后,八大区域的城乡统筹发展水平呈现出比较明显的地域差异性。城乡统筹发展水平由高到低基本依长江中游地区、东部沿海地区、南部沿海地区、黄河中游地区、西南地区、北部沿海地区、大西北地区和东北地区这样一个顺序变化。三是八大地域的城乡统筹发展水平,在剔除西南地区2003、2004年以及北部沿海地区2004的较大波动之后,变化较为平稳,在2004年后表现出比较一致的上升趋势,但这种趋势还有待进一步证实。

四、主要结论与政策建议

(一)主要结论

本文利用层次分析法建立了城乡统筹发展水平评价指标体系,结合我国31个省(市、区)2001—2005年的相关统计数据,在八大经济区域划分的基础上,考察了我国八大经济区域的城乡统筹发展水平,可以得出如下主要结论:

1.八大区域的城乡统筹发展水平都处于一个较低水平,整体水平介于0.36~0.40之间。这说明我国统筹城乡发展的形势不容乐观,任务还很艰巨,要想真正实现城乡统筹,还有很长的一段路需要走。

2.八大区域的城乡统筹发展水平变化较为平稳,2004年后有比较一致的上升趋势。这说明我国城乡统筹的工作在全国范围内没有大的进展,要扭转这种局面有必要在城乡的经济、社会、政治领域进行全方位的综合配套改革。

3.八大区域的城乡统筹发展水平呈现出比较明显的地域差异性。城乡统筹发展水平由高到低基本依长江中游地区、东部沿海地区、南部沿海地区、黄河中游地区、西南地区、北部沿海地区、大西北地区和东北地区这样一个顺序变化。

4.在影响城乡统筹发展水平的三大关系中,城乡产业关系的不协调表现尤为突出,其平均统筹水平介于0.28~0.33之间,然后依次是城乡居民关系平均统筹水平介于0.45~0.52之间,城乡区位关系平均统筹水平介于0.43~0.60之间。

5.经济发展与城乡统筹没有明显的正相关性。这可以由经济相对发达的东部沿海、北部沿海、南部沿海的城乡统筹水平仍处于低水平得到说明。

(二)政策建议

针对本文实证结论中我国八大区域城乡统筹发展水平的现状,按照“五个统筹”中统筹城乡发展、统筹区域发展的要求,对促进我国区域间城乡统筹发展提出以下几点建议:

1.从思想上高度认识我国城乡统筹发展时间的紧迫性和任务的艰巨性,在理论上加大对我国城乡统筹发展的研究,在实践上积极推动在一定的区域范围内进行统筹城乡发展的试验。国家发改委已于2007年6月7日正式批准重庆市和成都市为全国统筹城乡综合配套改革试验区,这标志着我国在统筹城乡发展的道路上迈出了实质性的一步。

2.充分认识城乡统筹发展水平的区域差异性,努力促进区域间城乡统筹协调发展。南部沿海地区、东北地区、西南地区和大西北地区应当结合自身实际,将经济发展和城乡统筹综合考虑,将城乡统筹摆在更加突出的位置,努力创造有利于城乡统筹发展的体制和机制环境,缩小其与城乡统筹水平较高地区的差距,实现区域间城乡统筹发展向更高水平协调发展。

3.努力构建有利于农村发展的公共财政体制,提高财政支出中支农支出比重,加大对农村基础设施、义务教育、社会保障等方面的投入,尽快缩小城乡在这方面的差距,促使良好的城乡区位关系的形成。

4.深化农业结构战略性调整,各区域应当因地制宜,发展具有比较优势和市场需求的农产品。同时,应当加快农业生产方式的变革,加大对农产品加工的科研投入,构建农产品“产学研”平台,努力提高农产品的附加值,逐步形成促进农业发展的良性机制,最终形成工农业互动,相互促进的城乡产业关系。

5.深化就业和户籍制度改革,建立城乡一体化的劳动就业体系。应当打破长期分割的城乡户籍制度和就业制度,取消一切阻碍农民进城的歧视性政策,建立城乡平等的就业和户籍制度,促进城乡居民关系的协调发展。

6.在促进经济发展的同时,要更加注重推动城乡统筹发展。经济发展并不能自动形成城乡统筹的局面,政府应当制定系统的城乡统筹发展规划,扎实推进城乡统筹工作在全国范围内进行,确保城乡统筹水平随着经济的发展而提高。

参考文献:

[1] 陈栋生.落实区域发展总体战略[N].中国社会科学院院报,2007(36):第3版.

[2] 李善同,侯永志.中国大陆:划分八大经济区域[J].经济前沿,2003(5).

[3] 郭建军.我国城乡统筹发展的现状、问题和政策建议[J].经济研究参考,2007(1).

[4] 孙林,李岳云.南京城乡统筹发展及其与其他城市的比较[J].农业现代化研究,2004(7).

[5] 李岳云,陈勇,孙林.城乡统筹及其评价方法[J].农业技术经济,2004(1).

[6] 许绍双.Excel在层次分析法中的应用[J].中国管理信息化,2006(11).

[7] 路明.城乡统筹的理论与实践[M].北京:民主与建设出版社,2005.

[8] 周琳琅.统筹城乡发展理论与实践[M].北京:中国经济出版社,2005.

[9] 常建娥,蒋太立.层次分析法确定权重的研究[J].武汉理工大学学报,2007(1).

[10] 徐久平,胡知能.运筹学[M].北京:科学出版社,2004.

(责任编辑:弘 流;责任校对:段文娟)