离太阳最近的人们

2008-03-06探索·发现

探索·发现

1. 羌塘,西藏的北部高原,是青藏高原的主体,被称作世界屋脊的屋脊。大约有20万牧民生活在羌塘高原腹地,千百年来,他们靠狩猎和放牧为生。

在一首藏北牧歌里,人们这样唱到:你是耸入云天的高山,我是辽阔无边的大海,只要我们山水依然,那些草木要变就变……

羌塘的平均海拔在4600米~5100米之间;年平均气温在摄氏零度以下;大气中的氧含量大约是平原地区的二分之一。

这里的自然生态严酷、恶劣,以至于许多人都把这里视为生命的禁区。

李渤生(植物学家):西藏这个地区,在世界上是独一无二的一个高原地区,这个地方的景观和它的文化都是非常独特的,而且它又很少受到人类的破坏,保持得非常原始,这种环境是世界上很多地方,除了南极、 北极,都难以比拟的。

因此,这里又被人们形象地比喻为地球的第三极(图1)。

(1)被称为地球第三极的藏北高原——羌塘

羌塘的冬天寒冷而漫长,有记录的气象资料表明,最低温度接近-50℃。

羌塘西南部的一个冬季高山牧场,位于藏北无人区的边缘,高度超过了海拔5000米。

西藏大部分地区都是这么高的海拔,在这个地区只有牧民才能生存下来,牧民靠饲养牦牛、绵羊和山羊来维持生计,当然他们也养一些马。

羌塘辽阔无垠,人烟稀少,而牧民们在如此严酷的环境中却生性豁达、乐观,甚至在常人看来难以忍受的寂寞他们都坦然面对。

那些看上去毫无分别的一只羊,一头牛,一匹马,牧民都会给它们取一个独有的名字。牧民的孩子降生的时候也都会收到一个特别的礼物,也许是一只小羊羔,也许是一匹小马驹,从此,它们不再是低人一等的牲畜,而是伴随牧人一起成长的伙伴和朋友(图2)。

(2)和伙伴一起成长

因此,即便是在这样的高度,这样的严寒之中,羌塘依然是一片生机盎然。

王二七(地质学家):青藏高原是世界上最高、最年轻的高原,平均海拔近5000米,它的形成、隆升其实很简单,是因为印度次大陆从赤道以南的非洲裂解出来以后,往北漂移,跟欧亚大陆碰撞,然后把地壳给挤起来,这是一个没有争议的问题。

印度次大陆板块与欧亚大陆板块的碰撞是青藏高原隆升的根本原因,这一点是学术界一个统一的认识。

问题是,隆升的时间和隆升的机制,以及为什么能够隆升到如此的高度,学术界至今仍然有争论。

王二七(地质学家):到底是怎么隆起的,怎么变成那么高?最早有人提出来,认为是印度次大陆板块插到青藏高原之下,底下是个地壳,比方说是35公里厚,现在印度次大陆插下去以后变成一个双重厚地壳,然后把高原地表给顶起来,这是一种观点。还有人认为,就是挤压,很直接地挤压嘛,它就变短、变高、变厚了。

无论是挤压还是抬升,可以肯定的是,早在5000万年之前,古特提斯海开始消退,一个最年轻也最广阔的高原就势不可当地在地球上崛起了。

大约有20万牧民生活在羌塘高原腹地,赤列一家就是一个典型而传统的牧民大家庭。

寒冷的冬季即将过去,绵羊快产羔了。

这是让所有牧人都十分兴奋的季节,因为羊群的增长就意味着财富的增加。这一天一大早,全家人手忙脚乱地帮助赤列收拾行装,赤列和他的兄弟就要赶着羊群去育羔草场了(图3)。

(3)即将启程的赤列兄弟

从赤列家的冬季营地到育羔草场要走整整一天的路程。类似这样的迁徙,有着高原之舟美誉的牦牛起着不可替代的作用。

牦牛是青藏高原的原生物种。在极度寒冷、海拔5000米的羌塘,只有牦牛能够适应如此严酷的自然环境。

按照常理推论,人类很难在如此严酷的自然条件下生存。但是,科学家在藏北的考古发掘却表明,早在5000年前,赤列的祖先们就活跃在这片高原之上了。

考古学者李永宪告诉我们说:在藏北高原和西部,包括阿里地区发现的大量石器,证明在几千年以前已经有了人类的生存。

2. 20世纪70年代中期和80年代初期,一些科学家穿越了整个羌塘进行考察,在羌塘北部完全荒无人烟的地区发现了大量的石器遗存,这一发现令科学家们疑惑不解。

李渤生(植物学家):在羌塘发现了很多打击的石器,有些还是磨得很好的细石器,有些是比较原始的旧石器,在这些湖畔发现了大面积的石器遗存,大概有30多处,所以我们就很怀疑——为什么?而现在这些地方都是无人区。

李渤生提到的发现石器的地方,就是藏北的双湖特别区。它位于西藏那曲地区的西北端,紧靠着更为蛮荒的可可西里地区。

1976年,为了开发藏北无人区,政府将南部的部分牧民迁移到这里,成立了双湖办事处。

李渤生(植物学家):这里以前基本上没有人烟,而在没有人烟的地方,气候那么恶劣,我们在那里,夏天8月份的最低气温可以达到摄氏零下18度,夏天的时候啊,这么恶劣的气候,人类怎么可以生存呢?

然而,考古发现明确地证明了如今的无人区,至少在5000年前还有人类频繁的活动。

问题是,这些曾经生活在羌塘北部的先民如今到哪里去了呢?

李永宪(考古学者):一般人的理解,觉得青藏高原在隆升,好像以前它很低,条件和环境很好,然后突然它就变高了,所以人们就上不去了,这个理解实际上是比较片面的。

根据一些科学家的计算,大约从400万年~500万年以来,青藏高原每年抬升的高度应该大于2毫米。

李永宪(考古学者):简单地说,从有人类出现到今天,青藏高原上升的高度不过是几百米,不到一千米,这个高度的变化,不过就是从北京到赤峰的差别,你不会感到有什么高原反应,所以呢,从这一点来讲,把人类在高原生存的困难性和艰苦性,归结于是由于高原急剧的上升而造成的这个环境障碍,这一点我认为是不成立的。

但是,古气候学家却有另外一种看法。

他们认为体积巨大的青藏高原犹如一个气候扩大器,假如全球温度变化1℃~2℃,那么它将成倍地高于这个变化。

科学家们对湖泊沉积物进行了分析,发现羌塘乃至整个青藏高原的气候确实有过巨大的变化。

李渤生(植物学家):公元前4000年~8000年的时候,羌塘高原,整个西藏是一个温度最高的时期,这个时期的年平均气温要比现在高4℃~5℃,所以那个时候,人类是可以在这里放牧的,我们所发现的化石都是游牧民族的化石,所以古人类在这里狩猎或是放牧都是可能的。

3. 究竟谁是第一群踏上高原的人,人类在西藏高原,或者说青藏高原的开拓、繁殖的历史始于何时呢?

经过整整一天的跋涉,赤列兄弟赶着牦牛和即将生产的羊群到达了产羔牧场,他们将在这里生活一到两个月的时间,直到所有怀孕的母羊生产完毕。

赤列家的育羔草场十分偏僻,除了携带所有的生活用品之外,饮用水是个严重的问题。在寒冷的冬季,羌塘高原绝大部分湖泊和河流都结了冰,赤列他们不得不到好几公里以外的湖面去取冰化水(图4)。

(4)在寒冷的冬天,只能凿冰取水

如此艰难的生活日复一日年复一年,那么,赤列的祖先们是什么时候,以怎样的方式进入羌塘腹地的呢?

中外的考古学家们有一个一致的推测,大约在距今天5万年~2万年之间,黄河上游的一些古人类,沿着东西走向的河谷,从甘肃进入青海,最后到达广阔的青藏高原。

李永宪(考古学者):这样一个推测的原因,就是在现在西藏和青海交界的地方,发现了一些早期的石器地点,比如说在柴达木盆地发现有2万年以前的,在西宁格尔木以南发现有6000年~7000年的;还有一些,估计在1万年左右,那么,比这些年代更早的发现地点在什么地方?在更靠北、更靠东的地方,比它更晚的呢,在更靠南、更靠西的地方。

这样一些散落在不同地点、不同时期的石器遗址,显示了古人类活动在空间和时间上的变化,它为考古学家们的推测提供了一种具有逻辑性的证据。

另外一方面,文化人类学家用青藏高原东南部大量存在的“语言孤岛”现象,间接地说明了古人类在横断山区沿着南北走向的河谷进入高原的线路图。

格勒(人类学学者):横断山区的藏族地区,虽然很多地方都是藏族,但是依然出现了各种语言的孤岛。一个藏族群体里面出现了不同的语言,一个村、一个地区所讲的语言,白天都是藏语,晚上回家各自讲自己的语言。好多人认为无法认识这个问题,其实很简单,这是历史上民族在互相同化融合的过程当中,出现的语言孤岛,是同而不化。

李永宪(考古学者):高原的东南部,所有的河流突然转向南北向,澜沧江、金沙江、怒江,这几条江,我相信,这是中国西部一条非常重要的南北通道,它向南一直会达到印度洋,孟加拉湾。

考古学家和人类学家提供的证据,得到了近年来逐渐兴盛的分子遗传学的有力支持。

最新的研究成果表明,青藏高原的古人类与黄河流域的古人类同根同源。

科学家向人们描绘了一幅壮丽的人类向高原迁徙的图景。

4. 如果从空中俯瞰,星罗棋布的湖泊是青藏高原最具特色的自然景观,而羌塘高原是全西藏乃至全国内陆湖泊最为密集的地区。

据统计,在西藏地区,面积超过1平方公里的湖泊有787个,总面积接近25000平方公里,约占全国湖泊总面积的三分之一。羌塘高原是全西藏乃至全国内陆湖泊最为密集的地区,约占全区湖泊总面积的88%,超过全国湖泊总面积的四分之一。其中,位于念青唐古拉山北侧的纳木错就是世界上海拔最高的大咸水湖。

纳木错,藏语的意思是“天湖”,湖平面海拔4700米,面积1900多平方公里,目前测得的最大水深超过了120米,是中国第二大咸水湖(图5)。

(5)纳木错湖像大海一样的浩淼壮观

杨逸畴(地质学家):走羊八井、当雄,穿过念青唐古拉山的那根拉山口,就可以到达纳木错,看见很浩淼一片蔚蓝色的湖面,湖面像大海一样很壮观。

由于羌塘湖泊众多,而且面积巨大,以至于许多人都认为这些湖泊是古特提斯海的遗存。实际上,所谓的特提斯海经历了一个极其漫长的发展变化,从10亿年前发生、消退,再发生、再消退。大约在1亿年~5000万年之间,特提斯海完成了最后一个发生、消退的循环过程。

杨逸畴(地质学家):古特提斯海随着板块构造一次一次碰撞,它一次一次退缩,最后从西面退到现在地中海去的,时代很老了。

那么,遍布万里藏北的这些大大小小的湖泊又是怎么形成的呢?

早些时候,一些科学家认为,第四纪冰期曾经覆盖了整个高原,冰川的移动剥蚀了岩石,随着冰川的消融,这些地区蓄水成湖。

但是,这种观点无法解释为什么羌塘的几大湖泊平均水深都超过数十米,难道冰层的移动真有如此巨大的剥蚀能力吗?

经过科学家数十年的实地考察发现,冰川湖大多集中在西藏东南部的山地,而羌塘的大型湖泊绝大多数是因为地壳断裂或者坍陷形成的构造湖。

纳木错就是一个典型的构造湖。

杨逸畴(地质学家):这个湖应该属于高原的一个构造湖,它是念青唐古拉山谷断裂、断层、地壳下陷而形成的湖泊。

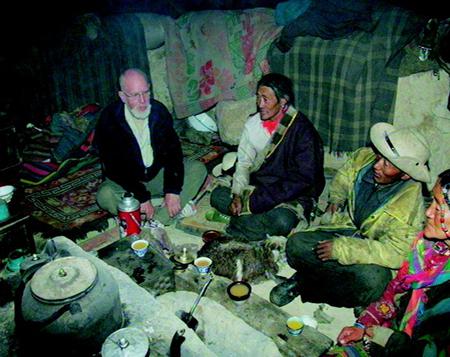

5. 人类学家梅·戈尔斯坦从1986年开始来到赤列的家乡,对他们的生活进行了持续的观察和研究。

与科学家不同,在牧民的眼里,纳木错也好,念青唐古拉也好,从来就不是一些冷冰冰的数据,草原上的一草一木都被他们赋予了灵性。

湖泊是女性的神,山是男性的神,除了庇护草原上的苍生之外,这些男神与女神跟人世间的故事一样,它们之间也演绎着爱恨情仇。

如同伟大的史诗《格萨尔王传》,无论人世间的故事还是神山圣湖的传说都在随着羌塘草原凛冽的风儿四处流传。正是这些千百年来不断被传唱的英雄故事,陪伴着牧人们在寂寥的羌塘高原生生世世繁衍不息。

湖面的冰雪还没有消融,羌塘草原仍然是苍茫一片,但是,赤列家的羊就要产羔了。

赤列和他的兄弟们焦急而兴奋地注视着羊群,以防母羊和新生的小羊羔发生意外。

梅·戈尔斯坦(人类学家):牧民靠饲养牲畜自给自足:他们用羊奶或牛奶做成酥油,供整年食用;用羊毛、山羊绒做成袍子,并且把它们卖给农民。

赤列的哥哥正在跟一个来自农区的农民作交易,他看上了一件人造毛的藏袍。

天气一点点暖和了,羌塘草原也露出了绿色。

从这个季节开始,每天黄昏都是赤列和他的家人最忙碌的时刻。这时候,几百只绵羊和山羊都赶了回来,赤列要将所有的母羊拴在一起,好让他的姐姐们给这些羊挤奶。

赤列的姐姐将羊奶热了之后倒进一个木桶里,然后用一根木棍用力地搅动,这样来回搅动几百下,羊奶中的油脂就从奶水中分离出来了,这就是藏族人最钟爱的食物:酥油。

梅·戈尔斯坦(人类学家):我第一次去的时候,他们从来没见过白人,他们没有自行车,也没有房子,甚至没有蔬菜,连土豆都没见过。

从1986年戈尔斯坦与赤列一家初次相识,到现在20年过去了,他们之间的友谊还在延续(图6)。

(6)人类学家梅·戈尔斯坦与牧民赤列一家

赤列的女儿今年6岁,她出生的时候,父母给她取名叫纳木错。

6. 2005年,中国科学院青藏高原研究所在纳木错建立了一个永久性的综合观测站。来自世界各地的各个学科的科学家们,将在这里对纳木错和羌塘高原进行全面的考察和深入的研究。

他们通过对大气、冰川、湖泊和冻土的长期定位观测,达成一系列既定的科学目标,其中最重要的课题,就是探索青藏高原的隆升与全球气候变化的相互关系。

王二七(地质学家):整个地球是个行星,它的大气环境有一个常态,青藏高原突然隆起来了,拔地而起,到现在将近5000米,破坏了以前大气运行的常态,然后形成了新的一个大气运动,所以呢,比方说很多季风,比方说印度洋季风,东南亚季风,这都是以前没有的,在隆升以前没有这个事情,而这些季风的形成造成了很大的环境变化。

科学家在羌塘不断有新的发现,而人类学家也在敏锐地捕捉那些细微的变化。

梅·戈尔斯坦(人类学家):当我2005年再去的时候,发现变化非常大,牧民盖起了房子,事实上是每户人都有了房子。不光是房子,他们骑上了摩托车,夜里居然亮着两盏太阳能灯泡。他们的发型也开始改变,变化非常大,比以前好看多了,太不可思议了!

赤列家盖起了一间又一间的房子,虽然还只是极其简易的房屋,但是,这已经足够让戈尔斯坦吃惊了,因为,作为一个研究学者,他深知从逐水草而居的游牧生活到定居,是一个多么巨大的变化(图7)。

(7)逐水草而居的牧民也住上了房子,还有现代化的生活器具

每年夏天,许多农民都来到羌塘高原,为牧民们盖房子挣钱成了一种不错的生计,他们的手艺让祖祖辈辈居住帐篷的赤列感到不可思议。

近20年来,羌塘草原就这样静静地,一点一滴地发生着变化。

房子、汽车甚至家用电器,对赤列他们来说,都不再陌生了。

梅·戈尔斯坦(人类学家):现代化进入这个地方的速度,太不可思议了,尽管如此,让我印象非常深的是,这种变化并没有改变他们的精神,他们仍然为自己的生活方式而骄傲,他们还是住在牧区,他们没有到城里去打工,他们觉得自己还是纯粹的牧民,只是觉得自己更现代了。我问那些妇女,干嘛要换成现在这样的发型,她们说,我们可不是老古董,她们没觉得这是坏事,一切都是自然而然发生的,是她们自己的选择。我觉得非常欣喜的是,他们的生活方式和生活质量发生了如此巨大的改变。

每年的8月份,往常寂静而辽阔的羌塘草原变得沸腾了,这是一年一度的赛马会,也是让牧民们最骄傲、最自豪的节日。

隆隆的蹄声,尖锐的呼哨,像风一般掠过草原的马儿……千百年来流淌在格萨尔后代身体里的血液,似乎又在燃烧,仿佛要唤起祖先们在羌塘高原顽强生存的记忆。

在这一刻,牧民们将先辈遗传下来的坚韧和剽悍,展现得淋漓尽致。