大地湾的诉说(二)

2008-03-06高山

高 山

*定居与农业*

大地湾遗址,经过长达7年的抢救性发掘,发现竟是一处距今约8000年始,前后延续了3000年的新石器时期古人类遗址。这一发现立即在考古界引起了极大的轰动。

为更好地保护遗址,部分发掘现场已经回填,仅留下几座房址。这些有限的房址能折射出8000年前的历史吗?这其中又会有哪些新的发现呢?

大地湾遗址的发现,真实揭示了古人的生活状态:这里的先民们已经有了日出而作,日落而息的相对规律的生活,已经不用打一枪换一个地方、居无定所地四处漂泊。这样的生活方式需要有相对稳定的食物来源做保证,那么,他们是怎样做到这一点的呢?

我们知道,位列三皇五帝之首的是伏羲,传说伏羲“养牺牲以供庖厨”,说他饲养家畜以供食用。还有一个关于粮食的传说,有一个人,为了从植物中获得食物,遍尝百草,历尽艰辛,多次中毒,最终选择出了可供人们食用的植物,将其栽培成为农作物。这个人就是被后人誉为农业创始人的神农氏。

大地湾的先民们是不是在那时就已经能够像伏羲氏和神农氏那样,会农耕会饲养家畜,可以自给自足了呢?

记者驱车前往大地湾时,一到天水境内立刻就感受到了浓郁的伏羲文化。

在中国古代神话传说中,有许多关于伏羲的传说,说伏羲是最早开发西北的先民首领,他智慧超群,不仅“养牺牲以供庖厨”,还画八卦代替结绳记事,教人结网捕鱼(图1)。

(1)天水市明代兴建的供奉“人文始祖”的伏羲庙

这些传说究竟是否可信呢?

郎树德,甘肃省考古研究所研究员,他参与了大地湾遗址的考古发掘工作,是发掘报告整理、编写的主要人员之一。

郎树德:我们发掘了10个区163个探方,还有6条探沟,发掘的面积大概是14752平方米。

在大地湾遗址发掘过程中,仅房屋遗存就发现了240座,是我国数以万计的新石器时代遗址中不仅数量最多,而且保存基本完好的一处。其中,距今6500~5900年的第二期遗址,就发掘出156座房址(图2)。

(2)在大地湾遗址第二期房址上复原的古人类房屋

郎树德:根据目前发掘和研究的成果,大地湾第二期的生活环境,已经搞得比较清楚。

*碳化的谷粒*

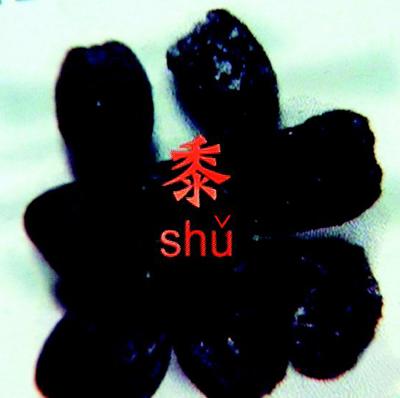

在大地湾第二期遗址,发现了一些形状怪异的小颗粒。这些黑得像碳一样的颗粒,究竟是什么东西呢?

兰州大学西部环境教育重点实验室曾对大地湾远古时期的农业发展状况作过考古调查。吉笃学是这个项目的主要研究人员之一。

吉笃学(兰州大学西部环境教育重点实验室博士):植物的种子有它本身的特点,从植物考古学上来讲,第一个原则是,古代的植物种子必须碳化。如果发现的种子是光鲜的颗粒,就很难判别它是现代的还是古代的植物的种子。

看来,这些已经碳化了的小颗粒很可能就是当时的植物的种子,如果是的话,它们又会是什么植物的种子呢?会是粮食作物的种子吗?

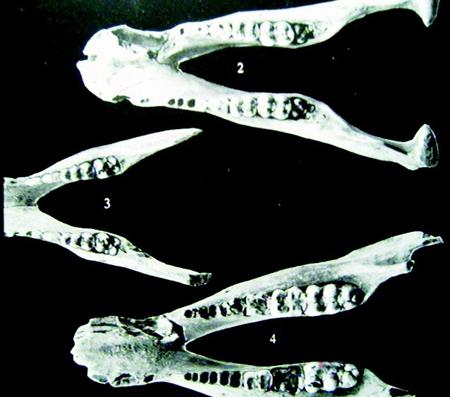

考古人员把这些种子送到有关部门进行鉴定,结果发现这些碳化的小颗粒,就是今天当地普遍种植的粮食作物黍和粟(图3)。

(3)图组:出土的黍、粟遗存

黍(shu),一种煮熟后有黏性的谷物,有人把它称作黄米。而粟(su)也就是我们俗称的谷子、小米。

有历史记载以来,黍和粟就在河西走廊广泛种植了。直到今天,它们仍然是甘肃省的常见农作物。

这样看来,早在6500年前,先民们已经知道收藏植物的种子,表明他们已经会耕作和收获。

这个时期的农业,是属于最原始的阶段,还是已经发展到了较高的程度呢?

吉笃学:中国农业是目前世界上惟一一个还不能确定是从什么时期发展起来的一个地区农业。

在国际上有一种说法,中国的黍来自国外,而国外最早的黍标本,是希腊出土的距今7000年左右的黍。那么,在大地湾找到的这些黍,能否证明中国的黍不是来源于国外,而是我国的祖先用他们的智慧在长期的实践中培育起来的呢?

考古人员将这些种子送到有关部门进行年代检测,结果发现这些种子的年代最早的大约在6800年前,并没有超过希腊黍的年代。

难道中国的黍真的是从国外进来的吗?

科研人员把当地种植的黍和野生黍杂交,结果并没有出现基因突变,而是一种正常的中间类型。这就表明,陇中黄土高原长期种植的黍和这个区域广泛分布的同种类野生植物有着密切的关系,确实是在原生地发展起来的一种植物。但这似乎也不能完全证明中国黍就不是外来的,也许是从国外传来后,经过长期驯化在大地湾扎下根的呢?

要证明这种黍不是来自外国的品种,最关键的一件事,就是要在大地湾找到比7000年还要早的黍种子遗存。

在已经挖掘的仅有一万多平方米的遗址中会有这样的种子吗?如果有的话,这比小米还要小得多的已经碳化的黍的种子又会在哪里呢?

然而,功夫不负有心人,在大地湾第一期遗址中的一个灰坑中,考古人员终于找到了黍的种子。经鉴定,这些种子的年代距今7000年左右,与希腊黍的年代不相上下,这说明陇中黄土高原就是黍的原生地之一(图4)。

(4)在这里发现的黍遗存,为这个地区的农业发展史提供了证据

吉笃学:2004年,我们进一步在剖面上,从仰韶晚期到半坡一期到大地湾第一期,采集土壤,进行浮选(图5)。

(5)吉笃学接受采访

他们又发现了这种植物的种子遗存。

将这些种子送到兰州大学进行碳14检测。结果发现,这些种子的年代不仅把大地湾农业的起始时间大大提前,而且也证明了大地湾早期的黍,其年代远远超过了希腊黍的年代。

陈发虎(西部环境教育重点实验室主任):大地湾发现的黍遗存,大约是7800年前。这说明,当时这里的农业已经比较发达。

近年来,随着对大地湾遗址进一步的考古发掘,大地湾遗址演变发展的脉络逐渐清晰起来。

陈发虎:大约4万~3万年前以来,这个区域一直有人活动。

在农业出现以前,人类在几百万年以上的时间里,一直过着原始的流浪生活,获得食物的手段非常落后。农业出现以后,人们定居下来,才过上安居的生活。这不仅大大促进了生产力的发展,也促使人口增长加快。这样一来,聚落随之出现,发展到后来出现了城市。

大地湾遗址第二期聚落的实际面积约2万平方米,有70户左右人家。聚落四周有壕沟围绕,形成一种凝聚式聚落格局。从这里可以看到,当时的人们在忙着建屋,织布,烧制陶器,一片繁荣安定的景象(图6)。

(6)大地湾遗址第二期人类聚落格局模型

这一时期的房屋不再是依山面河,而是围绕聚落的中心呈扇形多层分布,而聚落的中心地带竟然是一片公共墓地。

那么,这一时期的先民为什么要把墓地置于居住区的中心位置呢?

郎树德:这些墓葬的主人,现在看来都属于一种正常死亡状态,尸骨都比较齐全、规整。随葬品有一些,但在数量和质量上,每个墓主人都没有明显的差别。说明那个时候整个社会大体平等,一个大的家族,是以母系为首领的。

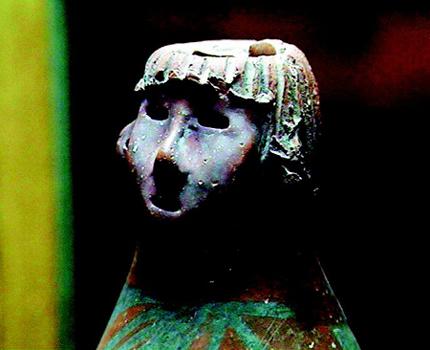

出自这个时期的一件有着女性人头造型的雕刻陶瓶,从它磨损程度上看,不像是一件实用的物品,很可能是母系社会带有图腾性质的一件礼器(图7)。

(7)出土的女性人头造型雕刻陶瓶

既然母系社会人人平等,那么,氏族聚落的周围为什么要修建壕沟呢?

*饲养的家畜*

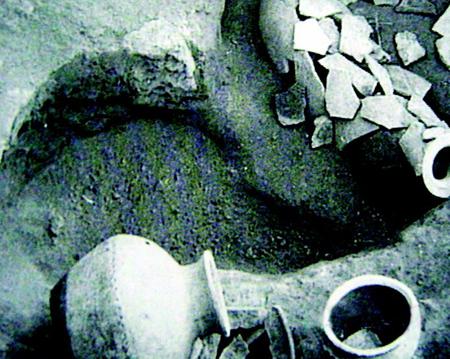

郎树德:目前一般认为,仰韶早期的壕沟是防御性的。主要是防御动物的侵害。我们在大地湾遗址发现一些完整的动物骨架,可能是这些动物闯进时掉进了沟里而死去的。

大地湾遗址出土了大象、棕熊、猎豹、犀牛的遗骨,也有猪、马、牛、羊、鹤等动物的骨头。其中猪的骨头最多。在这些猪骨头中,猪的年龄在1~2年的比例高达78.9%,这与现代人饲养猪的年龄相当。那么,这些猪到底是先民们饲养的家猪,还是狩猎来的野猪呢?伏羲饲养家畜以供食用的传说,那时候就已经存在了吗(图8)?

(8)出土的猪骨

为此,我们再次来到了兰州大学西部环境教育重点实验室。

陈发虎:如果这个猪完全吃草的,那么与当时整个的这种草的成分是相符合的。如果是圈养,那吃的主要是人吃剩下的东西,吃的就是粮食。

怎样才能鉴别出6500年前这些猪到底吃的是草还是粮食呢?

在自然界的植物中,不同的植物所含的同位素是不同的,比如草的同位素是碳3,农作物里的粟和黍的同位素都是碳4。如果猪吃的是农作物,那么,在它的骨头体现的稳定同位素应是碳4。

吉笃学:于是,我们在大地湾遗址采集了大量的动物骨头,主要有牛、马、羊、和猪的骨头,进行碳14检测。结果发现,在几个时期里,牛、马、羊的同位素基本没有变化,都是以碳3为主。而猪的同位素变化非常大,第一期主要是碳3,说明这一期的猪主要是以吃植物为主;第二期以碳4为主,说明这一时期的猪可能食用这些植物,也可能被圈养。

野猪的寿命一般在10年左右,从遗传学的角度讲,将野猪驯化成家猪,至少需要经历10代。按3年为一代,也得30年。在当时的条件下野猪是如何被驯化的?在驯化过程中是否有伏羲的身影?我们现在还无从考证。但饲养家畜以供食用的神话故事,确确实实在这里曾经发生过。农业的出现不仅使游猎的人们定居下来,而且发展了饲养业。

碳化了的植物种子和动物的遗骨,从某种角度为我们揭示了几千年前大地湾先民丰衣足食的生活。接下来大地湾还会告诉我们哪些秘密呢?