运动参与如何评

2007-12-29张海平

体育教学 2007年3期

运动参与的评价实际操作起来有一定的难度,通常我们在描述学生运动参与时,会涉及到运动参与的深度和广度的两个指标,但往往停留在字面浅层,没有挖掘确凿的数据,因而没有促使学生深入学习的反馈。

一、运动参与的�度

1.选准评价的介入点

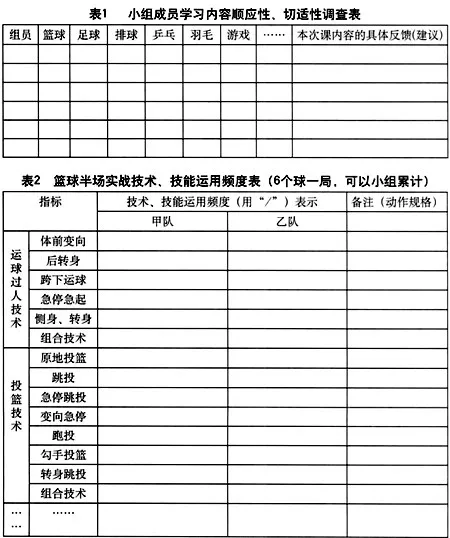

评价运动参与的深度,从学生角度分析,其一是运动参与的态度。态度是一个很模糊的概念,一般评价参与运动态度的词汇,无非是“积极”、“主动”、“有激情”、“投入”云云,学生真实的内部情况没有显现。从学生的态度本质出发,除了课堂的氛围和教师的教学艺术以外,影响学生态度的是教学内容的顺应性和难度的切适问题,也就是教学内容学生是否感兴趣,我们可以在课前或者课后作一些简单的小组调查。调查表的设计尽量简洁,调查要随机,一般抽取2—3个小组即可,不能过多,但要求组长把好关力求真实和客观。(见表1)

2.运动技能的掌握层次(水平)

运动技能的掌握情况是一个很明显的指标,可以在巡回指导过程中从学生完成动作的质量,熟练程度和动作规格等来得出。教师所要关注的问题在于学生在实战中合理运用技术、技能(组合技术)的频率,这是一个动态性指标,也是深层次的。怎样来测出学生技术、技能运用的情况呢?笔者从NBA的球员数据反映表上得到启示,也就是说,要证明一个球员对比赛的投入和集体的贡献,可以从他的得分、篮板、助攻、抢断、封盖等数据来评价。小组成员在实战中运用技术、技能也可以将各种技术、技能分块,用简易的方法来显现。具体方法是,教师事先用小黑板画好记录表,让学生骨干记录,以篮球四对四斗牛为例,一般按学生的潜规则6个球为一局,输球出局(分三个对抗组轮番上下),输的组成员负责记录场上情况。(见表2)

3.观察运动负荷的能动性

运动负荷和学生的课堂心理连起来考虑。运动负荷与学生心理适应一起考虑问题这是很有道理的,也可以挖掘出很多可以探讨的问题。个人以为,从学生参与运动的情绪状态和任务目的看,运动负荷可以分为主动性(积极性)运动负荷和被动性(指令性)运动负荷。所谓主动性运动负荷就是学生对自己感兴趣的练习在机体承受的量和强度的作用下机体反映出来的生理机能和情绪的变化。这里要强调的是参与的兴趣和积极性和情绪的变化。比如,学生兴趣是篮球,课堂上让他们三对三和四对四的半场比赛,他们所承受的运动负荷是积极的、主动的。而被动性运动负荷则往往带有一定的指令性,其情绪是“教师触动”的,比如,女生测试800米。虽然这一测试运动量和强度对于个体而言都是积极性的,但毕竟从大多数学生的角度来看,这个负荷是“教师给的”或者是为了“期末考评用的”,她们承受的心理负荷是很大的。从两者比较看,主动性运动负荷更加符合学生心理的发展,学生更适宜自身进行调节,没有太多的指令和强制,恰恰这类负荷锻炼的价值是最有效的,从一线教学实践看往往心率可以维持在较高的水平(140次/分),持续时间30分钟以上,课后学生的情绪也是较为愉悦的。而被动性负荷它的存在价值是意志力的培养,强调完成任务(负荷)的效率,相对运动强度和对学生的心理压力较大,但这也是课堂必须的,需要对学生进行意识的培养和能动性的挖掘。因此,主动性负荷给出的越多,说明学生参与的积极性就越高,其参与运动的深度就深。

4.要科学合理的运动负荷

我们在评价学生运动参与过程中,还要特别注意参与“过头”的现象。我们经常可以发现有的学生一堂体育课下来大汗淋漓,气喘吁吁,来到水龙头边只喝冷水,或者干脆浇灌一番脑袋。遇到天气热的时候还好,天气转冷,很容易感冒。另则,下一堂课的老师也经常抱怨“参与过头”,有的学生在课堂上打不起精神,甚至睡觉休息调理。合理的运动参与是衡量一堂好课的基本标准,不能大汗淋漓,呼吸急促的下课,也不能轻松跑龙套、走过场。

二、运动参与的广度

运动参与的广度从字意理解,一是时间上的,二是空间上的。时间即为参与练习的时间,那么我们怎样才能合理、有效的评价或者测试学生参与运动的时间。课堂中,老师可以选择一个小组进行跟踪测试,除了组织、调动队伍、集合和休息等待的时间除外,大致测算出练习的时间。也就是课堂运动密度的测算,以前是(参与运动的时间/上课总时间,一般密度要达到35%—40%之间才算是一堂合格的体育课)听课过程中由听课老师测算,作为评价一堂体育课是否合格的重要标准。其明显的缺�是没有全面性和动态性,所谓全面性它指测试一个有代表性的学生,没有掌握全体学生的信息;动态性是学生的参与是一个渐断渐续的过程,有的又是形式上的参与,而真正的效果(强度和量)没有达到要求。常态课堂上,教师不必过分关注这项工作,参与的大致时间可以由组长记录,不求精确到分秒,但求有一个触动作用,主要的是积极参与运动的时间。我在教学实践中,经常参与学生的比赛,有时学生之间经常相互抱怨:防守汛人、篮板不积极、个人单干、投不准还拼命投等等,当然个人单干和命中率不是反映主体参与程度指标,但个人单干确实影响同组队员的参与积极性,因此,这一点需要老师在评价过程中特别注意。老师要指导组长怎样分析场上学生的表现,比如,四对四篮球比赛,要讲究一个处理球的“合理性”,是否积极跑动掩护,穿插与导球结合,这样的参与才是有效的参与。

再来谈运动参与广度中的空间问题,涉及空间的要素无非就是学生、场地和器材,老师的作用就是怎样让学生在框定(一般体育课都是多个班级同时开课,场地和器材有时冲突厉害)的范围内,最大限度的运用好场地和器材。首先,要来解决参与学生数的问题。我们在制定教学目标的时候经常发现这样的问题,让“x%,的学生初步掌握某项运动技能”,这里的�%就是参与的数量(优质的上层学生),还有(100—x)%的学生或许是运动基础、身体素质的问题,虽然自己尽力了,但还不能达到老师提出的技能要求,有的学生完全是自己的态度决定了他的技能掌握情况, 因此我们不能从单一数据里来武断地评价学生参与的结果。这部分学生是解决真正参与广度的核心问题。

运动参与的评价是一个很现实的问题,参与的深度和广度是一个相对模糊的概念,我们在运用的时候需要慎重,不能信口开河,拿来主义!要有课堂的第一手资料,用学生的评价和记录情况来说明问