国企知识型员工:痛并流失着

2007-12-29王立国

人力资源 2007年1期

共和国最早的知识型员工出现在何处?答案只有一个:国有企业。然而,当进入知识经济时代,相当多的国企却遭遇了知识型员工的“显性流失”和“隐性流失”。国企怎样才能在人才争夺战中争取主动?如何营造宜人的“气候”和优越的环境让“孔雀往回飞”?

不久前,一家大型国企又上演了一场“跳槽”戏:一名博士“跳到”了一家民营企业。两家企业同在一个地区,同属一个行业,相互之间存在竞争关系。这位博士是一名高级工程师,在原企业一家车间任技术专责,先后在国内外学术杂志上发表过多篇论文,工作勤勤恳恳,理论方面有较深的造诣。更可贵的是,通过在基层的锻炼,他掌握了丰富的生产经验。但是,这家企业的博士虽为数不多,可他却很长时间未获升迁。看着周围技术不如自己的人当上技术科长甚至副总工程师,他心里自然不是滋味。不平则鸣,他去找领导谈话,可适得其反,他不仅没有获得提升,反而被认为没有耐心,很不成熟。

这时,当地的民营企业向他伸出了“橄榄枝”——聘他为总工程师,收入翻了几番,配备专车,并为他支付离职违约金。有这样诱人的条件,焉能不走?

一名优秀的知识型员工走了,留下沸沸扬扬的争论:技术人员说他就是理论好,实际干活不行;车间的工人说他很敬业,没有架子,什么生产问题都能处理。

反思这样的跳槽事件,在国企实在不是什么新鲜事。但正是这种变得似乎很平常的事件一步步地侵蚀着国企的人才肌体。其实,为了防止人才流失。国企也采取了很多措施。比如,采取“改善”措施,强化自我保护,在现有条件下,力所能及地对知识型员工在工资、奖金、住房、科研条件等方面给予一定的政策倾斜和照顾。但与民营企业给知识型员工的待遇相比,由于沉重的历史包袱和制度惯性,国企虽然流着“汗”,出了“血”,尽了力,却仍处于劣势。为了自身的生存和发展,决策者们迫于无奈,往往采取另一种办法。即用行政手段把人才留住。如规定大学生毕业进入企业后有五年“服役期”,两次出国之间必须有两年间隔期;还规定出国要缴纳一定数额的培养费,并扣压档案;如果执意要走,还有过激的办法——除名。但种种强制手段并未使知识型员工产生“向心力”。能走的还走,留下来的也大多“身在曹营心在汉”。

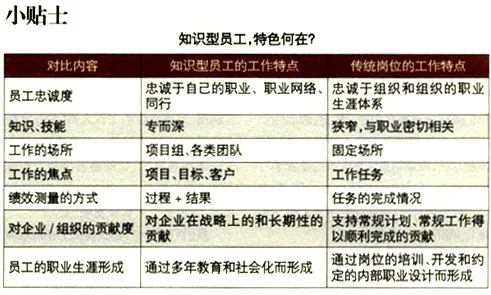

也许,国企真应当找找自己身上的问题:到底是什么原因让知识型员工一个个远走高飞呢?原因不一而足:收入、工作环境、福利、地位都是少不了的原因。但是我认为主要根源在于晋升渠道不畅通。大多数国有企业建立了技术晋升体系,实际上是按年头晋职称,助理工程师、工程师、高级工程师,需要熬上很多年。具有讽刺意味的是,在大多数普通的工作岗位上,这种职称的晋升和经济待遇是没有多大关系的,有的“高工”只不过比普通员工每年多100元书报费而已。对于年轻的知识型员工,这显然不能构成激励的要件。即使如此,想有所发展,恐怕也很难,在资历方面要求严格不说,工作年限、学历,甚至性别都有很多要求。原来主管那位博士的人事部负责人说的话很有典型性:“他才来厂里工作几年,资历明显不够,再说他上面的人还有五年才能退休,我们往哪里安排他啊?”正是这些多年来一成不变的政策,这些雷打不动的用人方式,让国企在日益紧张的人才争夺战中陷城失地。快速建立科学合理的晋升体系,畅通知识型员工的晋升渠道,给员工一个充分发展的空间,构建可持续发展的知识人才港湾,是国有企业的当务之急。

很多企业好大喜功,总喜欢用数字描绘自己的强大。为了在企业介绍中体现知识化、专业化、现代化,总要说:我们拥有博士生多少人,研究生多少人,高级工程师多少人……一味地强调拥有知识型员工的数量,却不知珍惜他们,不去充分有效地利用这种宝贵的人才资源,只把他们当成摆设。更重要的是,这些“摆设”不像古董,越老越值钱,而会随时间流逝而贬值。这种贬值,也正是知识型员工最为恐惧的。

除了久不升职、待遇不佳等表面原因之外,那位跳槽博士的另一个隐忧是:他在车间已经工作了几年,而这几年他的专业领域发生了很大的变化,他已经有落伍的感觉。一次同学聚会之后,他发现,由于长期在基层工作,自己在技术上已经落后了,一些同学随口讲出的新技术,令他深感震惊。

其实,不少国有企业与高校联合建立博士工作站,举办研究生班。但是,在工作中,你却很难看到学和用的完美结合。许多国有企业重“生产”,轻科研,强调规模经济,总是在产量和数量上较劲,却很少考虑技术含量和高附加值。管理目标不同,知识型员工释放能力的幅度也不同。可以说,知识型员工所拥有的“隐性资源”尚未开发出来。另外,企业高层管理者注重短期效益,缺少长远规划,喜欢“拿来主义”,以引进“世界最先进的技术工艺”为荣,却不注重自主知识产权的开发,更忽视对知识型员工的投资和培养。

在传统的经济形态中,人类利用的资源主要是自然资源,比如铁矿、煤、石油,在现代的经济形态中,人类创造财富的资源更多的是知识。前者处于递减的状态,后者处于递增的状态。由于知识已经成为促进经济增长的重要因素,而且知识的更新速度非常快,知识的生产、学习、应用和创造也应成为企业的重要活动。作为国有企业的管理者来讲,要拿起有力武器:学习,学习,再学习;培训,培训,再培训。彻底转变思维观念,实现企业模式由生产经营型向学习型的组织转变,以“终身培训”模式替代“终身雇佣”模式。

参与员工的职业生涯设计,通过培训等手段加强企业内部的智力开发,提高员工的技能,是国企增强自身魅力的一个极重要方面。让员工(尤其是知识型员工)不断地感受成长,并为他们提供前沿知识,创造学习新知识的动力,是国有企业人才策略的一大法宝。敝帚尚要自珍,何况精金美玉?国企,对自己的知识型员工不能再等闲视之