军表

2007-12-29胡坚

中学生百科·悦青春 2007年4期

世界上最早对精密计时提出要求的大概就是战争。在战争中,人们要求手表结实、精确,适应各种极端的环境,而这正是主导机械表发展的一条重要线索。

哪个男孩儿小时候没有在手腕上画过手表呢?恐怕还有为数不少的同志有和我差不多的爱好——画表不算完,标出12个标记还意犹未尽,最后要在12点处画上一个五角星才算稍微有了一点感觉。

这大概就是孩子心中“军表”的最早起源了。上世纪70年代,国内还没见石英表,机械表在部队里乃是奢侈品。空军以外的步兵团里,除了司机外,战士是不能带表的。虽然条令条例没有规定,总有个别战士试图挑战,但基本以失败告终。当时的表都不防水,连长临时下达武装泅渡命令,士兵们的手表就要泡汤。

很长一段时间内,一块著名的“上海”牌手表的价格乃是人民币120元,天津厂出的手表稍微便宜些,110块,这几乎是个天价——须知同时期,地方上一个刚刚参加工作的年轻人,月工资不过20块钱上下。当时虽然没有“军表”这一概念,但军官也是凭票购买“上海”,质量比民用级的还是大有胜出,虽然达不到周总理的上海表那样千里挑一,但在有限寿命内精度足够了。

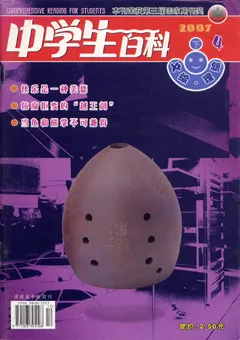

而国内真正定制量产堪称军表的,也不过寥寥几种,且样子大同小异。这里涉及军表的设计问题——国际上一个普遍共识是非特殊用途的军表(例如飞行员表,可能需要比较多的功能和指针)要具有夜光和容易辨识两大特点。夜光容易理解,容易辨识则是要求军表指针和面盘颜色反差要大,那些金光灿灿的无用装饰一概去除,能一眼看清时间最好。这两条综合下来的最通行结果就是黑色表盘,荧光指针。现在旧货市场上发现的少量天津产空军表和上海24钻军表都是类似的设计。其中又以后者更为多见一些。在上世纪80年代拍摄的战争影片《铁甲808》《自豪吧,母亲》中,都能看到这种军表的出镜。当时这批表产量并不高,从1969年开始生产到1976年结束,主要配发营以上干部和特种作战人员。当时国内还没有成熟的夜光技术,是从上海的科研单位找的镭化合物,受潮后会严重损坏。因此保留下来的好品相实物并不多。

但是这种简单的腕表并不能适应某些特殊兵种的要求——以空军机舱钟为例,就是上海厂仿苏联的外观和技术生产的。而苏联的也不是无根之水——他们仿的是瑞士名牌积家。但当时国内因技术力量毕竟有限,很多出于技术或者效率的考虑无法投产的手表,全部进口。这些表中不乏OMEGA,Revue Thomann等高级货,具有测速、测距等功能。在导弹营长岳振华打下U2侦察机的故事里,相传他就带着一块带有测速功能的军表。

很多人会被表盘上复杂的数字圈所迷惑,其实最常见的就是岳振华当时可能用到的流速计(Tachymeter),以汽车为例,跑一公里,停止码表,若此时秒针停于30秒处,对照的外圈数字为120,即表示这样的车速可于一小时跑完120公里,也就是时速120公里,U2侦察机的最高时速不过区区700公里上下,很容易通过表上的流速计进行换算。

当年中国打下第一架U2侦察机之后,美方对U2进行了重新部署,加装的预警系统可以探测到制导雷达发射的电磁波,雷达天线打开20秒后,U2就会开始转弯,避开导弹。要再次打下U2,就得抓住这20秒,为此,国内也相应缩短了开天线距离。

1963年11月1号,岳振华正在开作战会议,U2飞来了。岳振华火速赶回阵地的同时,就是用计时码表根据飞机航速计算出U2距阵地的距离,等U2进入开机范围,果断下令开天线,发射导弹。8秒之后,第二架U2被击落。

编辑/姚晟