同伴交往

2007-12-29宋文娟

中小学心理健康教育 2007年10期

关键词:同伴;交往;依赖;自我探索

【活动设计思路】

人际交往是一个人从依赖走向独立的开始。当一个人对家庭的依赖逐渐淡化后,他的情感就会转移到同龄人中。如果个体在与同龄人交往的过程中受到挫折,他的情感寄托又会退到依赖状态即重新回到依赖家庭或依赖某个固定的对象上,这无疑会影响到个体对自己的认同感。中学生喜欢交朋友,但由于交往知识的欠缺,在与同伴的交往中经常会遇到一些烦恼、困惑,甚至是矛盾、冲突。譬如,他们可能会把对某个人的不信任和怨恨,泛化到周围的人群中,产生对他人的不信任和敌意等。帮助中学生解决同伴交往中遇到的一些问题,有利于他们形成良好的生活态度,有利于形成良好情绪、情感,促进他们的心理成长和人生发展。

【活动目标】

为有交往困难的成员提供一个倾诉的平台,帮助他们消除心理烦恼;

启发成员觉察自己的一些问题,如:过强的“自我中心”意识、自卑感和依赖感等;

通过积极的探讨,帮助成员掌握人际交往的知识和技巧,提高他们的交往能力。

【活动对象】

在同伴交往方面存在着困难或困惑,且有改变愿望的高中男女学生。

【活动准备】

标有字母A、B、C、D的红绿颜色乒乓球各两个,不透明塑料盒一个,彩笔一盒,A4板夹八个,A3板夹一个,A4纸若干张,自制卡片若干。

【活动过程】

一、相识阶段

每个成员从塑料盒中取出一个乒乓球。按图所标识的方式,先组成两人小组(图一),各自向对方介绍自己的姓名、班级、兴趣爱好及参加本次活动的愿望等;后扩大成四人小组(图二),相互介绍;再合并成八人小组(图三),相互介绍,并自由交谈5分钟。

这个阶段,主要是帮助成员通过相互介绍和自由交谈,消除陌生感、紧张感,建立安全感和归属感。同时,教师要注意观察各成员的交往倾向。如:主动还是被动;积极还是消极;开放还是回避;大方还是羞涩等。教师对成员的交往倾向有一个大致的了解后,有利于后阶段引导成员间的互动,协助并促进其进行自我探索与改变。

二、倾诉阶段

成员围坐在圆桌周围(图四)自由倾诉,教师注意倾听每位成员的发言,收集他们在人际交往中遇到的问题、烦恼或困惑、归因倾向及希望解决什么问题等方面的信息。

1.成员所谈到的烦恼有:

没有朋友,感到很孤独;

感觉别人不喜欢自己,嫌自己缠他(她);

自己觉得很自卑,别人却说自己傲气;

朋友间经常为一点小事闹别扭,有时不知为什么朋友就疏远了自己;

不敢与人交往,担心别人不理自己,怕惹别人不高兴;

觉得与异性好交往,但又怕别人误会;

朋友对自己不真心,嫉妒自己的进步;

不敢相信朋友,因为他(她)经常把自己对他(她)说的话传出去……

2.成员感到困惑的问题有:

不知道怎么交往;

不知道怎样把握交往的距离;

不知道如何与异性交往等。

3.成员对这次团体辅导的期望是:

消除烦恼和困惑;

提高人际交往的能力。

教师发现,成员对自己遇到的问题,有外归因倾向。他们比较多地把问题的原因指向他人或客观(成绩、容貌、性别等)。少数成员比较自卑,谈到问题时他们不是去思考如何改变,而较多的是自责和自怜。

三、自我探索阶段

解铃还须系铃人。倾诉只能起到帮助成员宣泄压抑的情感,使忧伤、抑郁的情绪得到暂时的缓解。要想使成员真正能从同伴交往的困惑中走出来,首先必须使他们对问题有一个正确的认知,认识到自己应承担的责任,进而才能使他们与大家一起积极地寻求解决问题的办法。因此,教师在这一阶段,要引导成员进行自我探索,帮助他们发现在同伴交往中自身存在的一些问题,启发他们认真思考,才能最终使他们走出心理困境,获得心理成长。

1.发给每位成员一个A4板夹和一张A4纸,彩笔放在圆桌中间,供大家选用。

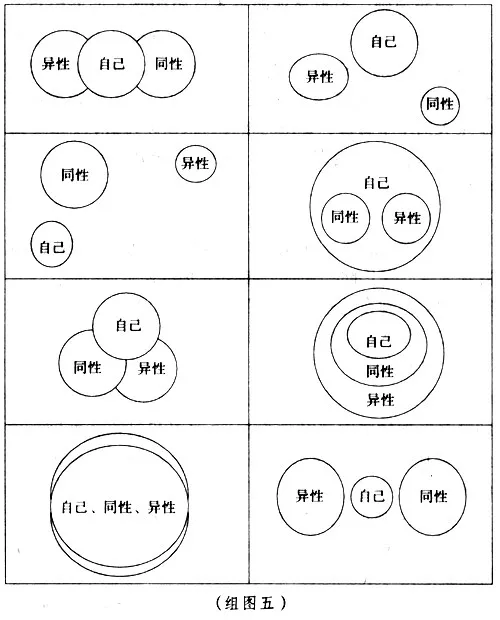

2.每人画三个圆圈,分别代表自己、同性和异性。圆圈的大小,代表在交往中的地位和重要性;圆圈间的距离,代表交往中亲密度;圆圈间的重叠程度,代表交往的深度。要求成员各自独立完成。

3.每位成员将自己画的三个圆圈展示给其他成员看,并说明这样画的理由。

4.成员间可以就自己产生的疑问,向当事人提问。他们提出的问题有:

为什么把自己画得那么小(或大)?别人画得那么大(小)?

为什么把自己画在同性和异性的中间(或离他们那么远)?

为什么自己与异性(或同性)挨得那么近? 离同性(或异性)那么远?

为什么把同性和异性都放在自己里面?为什么把自己放在同性(或异性)里面?

为什么自己与同性和异性之间有相同(或不同)的重叠部分?

为什么自己、同性、异性都一样大,而且完全重叠了……

这个过程中,运用“头脑风暴法”,激励所有成员与当事人一起讨论、大胆质疑。每位成员都是一个资源,他们既是施助者又是获助者。大家没有了顾虑,没有了尊卑,只是谈自己的看法和建议,不去否定和批判他人,整个团体的气氛就会很热烈、和谐。

教师可以参与到成员的讨论中去,不时提出质疑,抛出新的问题,引导和促进他们进行深层次思考。

四、领悟与形成共识阶段

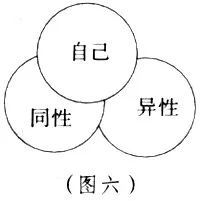

全体成员经过说明、提问、讨论后,对问题有了共识。这时,教师给他们一个A3板夹,让他们把共同商定的“同伴交往”的原则和技巧重新用三个圆圈(图六)画在板夹的白纸上,并作说明。他们的解释是:

1.每个人都要积极、主动地与同性和异性交往,因为同性和异性都有自己的长处和优势,与他们交往,可以使自己在很多方面得到互补;

2.每个人都可以有几个比较知己的同性和异性朋友,但要注意男女有别,与同性的交往可以更亲近点、更密切点,与异性交往时,一定要把握尺度,以免引起误会;

3.在与别人交往的过程中,一定要自信、要谦和,既要尊重别人、又要维护自尊;

4.每个人都要学会独立,不要事事依赖别人(总缠着别人),也不要去控制别人(自我中心);

5.要信任朋友,适当袒露自己的内心世界;要有自我保护意识,不能完全裸露心灵;

6.给自己保留一份自由空间,也给别人留点私人空间,避免人际交往给人带来的压迫感、紧张感……

五、结束阶段

成员在留言板上写一句活动感言,签名;

教师送给每位成员一张卡片,卡片上是给每位成员写的一句鼓励的话。

【点评】

本方案设计的可取之处有:1.围绕中学生常见的人际交往问题,试图通过一系列心理辅导活动,帮助学生改变错误认知,增进人际交往能力,改善人际关系状况,辅导目标基本明确;2.从认知、行为等方面帮助学生改变不合理的交往态度与习惯,促进他们交往动机的增强及沟通行为的合理化。课程内容选择合理,重点突出,与辅导目标有较紧密的对应关系;3.活动设计形式新颖,组织过程比较严密,学生参与面广泛,有利于学生积极性的调动。

点评人:贾小波,天津师范大学心理学教授

(作者单位:天津市大港三中心理室。电邮:hbszswj@yahoo.com.cn)

编辑/李益倩