蒙台梭利课程中国化之研究

2006-12-29珠海市机关第一幼儿园课题组

中国教师 2006年11期

课程是学校教育的核心,我校在开展园本化课程建设中,积极吸取国际上广为影响的蒙台梭利教育,成功地解决了新教育与传统教育之间的一系列矛盾,开创了蒙氏课程中国化的可行路径,从而形成了“以蒙氏教育为特色、双语教学为亮点、艺术教育为个性”的园本化课程。

在进行蒙氏课程中国化的过程中,必须要解决两个根本问题:教学载体的开发以及与本土教学体系融合。前者更集中体现在技术层面,后者较多表现在理念层面,两者既是蒙氏课程精神的核心,更是实现其中国化的突破口。

一、课程实施中的载体开发策略

蒙台梭利教育思想精髓是“做中学”,即强调儿童的学习必须经由实际的操作以达到内化而完成。因为,幼儿的学习是具体的,这种具体表现在学习物对多种感官的综合刺激,很难想象那些虚无缥缈的东西能让幼儿去获得内心共鸣。只有在看、听基础上去做、想,才能保证幼儿阶段的教育学习效果。而这一切,必然需要有一定的载体。这里所谓的载体,我们把它定位为能让孩子操作,且包含一定知识、能力和人格承载力的教学用具。

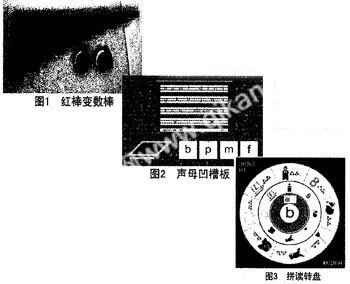

在实施蒙台梭利教育的过程中,我们和孩子们都深深地被其丰富实用的工作材料所吸引。在蒙氏教育理论指导下,我们从盲目地学习工作材料的操作、应用其操作逐步过渡到思考这些工作材料的操作实质,不但要知道怎么操作,还要知道为什么要这么做,其原理和出发点是什么,更要知道如果不这样做会怎么样,再过渡到对每一份工作材料在整个体系中的位置进行审核,知道其上位材料和下位材料,进而过渡到对整个工作材料体系进行查漏补缺,完善其中位连接材料和下位补充材料,让工作材料真正适合于不同的幼儿需要(如材料“红棒变数棒”图1,就是为一些幼儿在从红棒操作顺利过渡到数棒操作之间搭起一座“中位”桥梁,很显然,这是一份非常个性化的学习载体),最后过渡到开发制作新的工作材料(如材料“声母凹槽板”图2,“拼读转盘”图3,“汉字形体演变箭”图4,“蒙氏练习册”全套图5等,都是极具开创性和实用性的学习载体)。这一路走来,我们收获的是艰辛和成功。可以说,没有这一递进式的过渡飞跃,我们就不可能对蒙氏教育了解那么深,就更不可能将蒙氏教育中国化、园本化探索之路走的那么远。

在课程实施中的载体开发策略中,我们始终将“承载”思想贯穿始终。这种“承载”决定了载体的地位和作用,决定了载体的合理性、科学性和应用性,更决定了载体的操作适宜性。如果没有这些承载,那我们的载体就不具备教育和学习功能。在策略实施中,我们将“承载”分为知识承载、能力承载和人格承载三种类型,使得开发出来的载体能不同程度地指向幼儿发展的知识、能力和人格层面,做到“物有所指,做有所用”。比如我们开发的极具珠海地方特色的文化小书系列《十大名菜》《十大名人》《十大名胜》《十大海岛》《渔女的传说》等,在知识承载方面丰富了幼儿的知识,扩大了视野;在能力承载方面可以培养阅读能力;而在人格承载方面则增进了对家乡珠海的了解,增强了身为珠海人的自豪感,激发了爱家乡的情感,并从优美的神话故事中获得了情感、态度、气质方面的熏陶。我们认为,一份成功的学习载体必然是从多方位教育元素出发,为着培养完整儿童的目的而出现的。

二、课程实施中的体系融合策略

蒙台梭利教育尽管广为流行,但也并不是说没有瑕疵,存在着诸如重个性轻社会性、重接受轻创造、重文化轻艺术、重智力轻体能等等问题,必须吸收其他教育思想的合理内核,必须与本土的优秀教育思想相“融合”。于是,大家积极投身于将蒙氏教育、探索性主题活动教育、奥尔夫音乐教育等进行融合。另外,强调走“融合”之路还有两个更具体的原因:蒙氏教育乃舶来品,其最初的施与对象是特殊儿童,在引入国内幼儿园后,最初接受蒙氏教育的人实际上只是接受的教具操作培训,知其然而不知其所以然,不能真正领会其思想精髓,从而导致被误用,很多教育方式或者原则(如混龄教学、奖惩无用、纪律换自由等)在操作上也有些现实的困难。这种蒙氏教育本身的缺陷需要进行弥补。这是其一。其二,是其他教育模式的出现,带来了不同于蒙氏教育的教学形式和教学效果,而且给我们的印象就是正好能弥补蒙氏的不足,比如探索性主题活动教育,注重孩子和老师的共同发现,注重孩子的自发兴趣,整个活动过程中幼儿的思维相当活跃,充满了创造意识,而且群体交往机会很多,与周围世界和社会环境联系非常紧密。于是,大家都想,如果把不同的教育模式合理的、可取的部分进行融合,组织一支教育模式领域里的“全明星队伍”,那岂不是很好?这就是一方面自己存在不足,另一方面别人的很不错,所以“融合”便显得顺理成章。

在我园,课程实施中的体系融合实际上采取的是“自补”和“他补”相结合、同步发展的策略:一方面努力发展完善蒙氏教育,练好内功,实行“自补”;另一方面则充分发挥其他教育模式的优势,在教育教学实践中与蒙氏教育进行交织应用,实行“他补”。比如,在我园更多地是将蒙氏教育和主题教育进行融合,将参照珠海市自行编写的《幼儿园主题活动套材》开展主题探索活动和结合我园开展蒙氏教育的具体实际结合起来,走适合我园园情的园本化课程建设和实施之路。在融合之初,我们面临很多困惑:到底该融合什么?如何才能有机融合而不是拼凑?尝试了一段时间后,新的困惑又接踵而来:蒙氏教育的系统性和主题教育的随机性如何融合?尤其是数学领域,始终觉得两者是磁铁的同极而相互排斥。后来,我们又对“蒙氏主题活动”和“主题蒙氏活动”这两个概念进行了实质上的探索和论证。这一进程见证了我园实施课程体系融合策略的实践道路。

通过一系列的摸索尝试,我们初步得出以下经验可供参考:(1)蒙氏教育自身还有待进一步完善,一方面要遵循蒙氏基本理念,另一方面要紧跟时代发展步伐,结合中国、本园实际,因地制宜。特别是在语文和文化教育领域。(2)蒙氏与其他教育体系的融合,在目标、内容、方法、资源(时间、空间、物、人)方面都有很强的操作性。在我园,每进行一个主题教育活动,首先会参照《幼儿园主题活动套材》里的关于该主题的统整目标,明确要达到的目的,再选取现阶段幼儿感兴趣且适合本年龄阶段的内容,置于主题和蒙氏的教学方法中去进行审视,做到用最适合的方法去作用于学习的内容,并充分利用一切可能的、适宜的资源,保证孩子“学的有其乐,学的有其获”。(3)在融合的过程中,如何有效把握幼儿的“需要”和幼儿的“兴趣”,是至关重要的。两者同属心理驱动力范畴,对幼儿的行为都具有直接的影响,需要可以是长期的,也可以是短期的,需要可以是自发的,也可以是外力施与的;而兴趣在幼儿阶段则是很不稳定的,它决定着幼儿行为的指向和持久力。因此必须将“需要”和“兴趣”统一起来,才能保证幼儿学习的真正效果。(4)在“融合”的时候,既要充分展示蒙氏教育在知识的系统教学、能力的系统培养、基本人格特质(专注、独立、协调、秩序)的持续提高等方面的强大优势,又要充分发挥探索性主题教育等在知识和能力的应用、与社会及周围世界的紧密联系和相互作用、充分展现幼儿教育独特魅力等方面的突出作用,真正做到“做中学”和“学以致用”。

(作者单位:珠海市机关第一幼儿园)

(本文系蒙台梭利教育中国化研究与园本课程建设课题研究的部分成