太阳、类星体能量机制新探(下)

2006-04-27张宝盈

张宝盈

五、类星体能量的可能来源

单一的氢核聚变供能说尤其不能说明类星体的能源机制。

类星体被认为是宇宙中最亮的天体。按照目前的认识,类星体的辐射能量极大,一个类星体发出的能量相当于1000个银河系。而且类星体的能量是由一个极小的区域发出,直径只有一光日到几光日,而一个典型星系直径有10万光年,这意味着类星体的产能率远超过银河系,是银河系的1亿倍。这就是类星体的“能量之谜”。

类星体的惊人能量即使用“氢核聚变”也不足以解释,以致人们怀疑是否存在某种更强大的未知能源。

当我们认识到太阳能量极可能是如上述的“电加热”机制后,我们将不仅真正找到了太阳能量之源,而且找到了迄今未解决的类星体能量之源。

可以预料,一颗质量数倍、数十倍乃至数百数千倍于太阳质量的巨型恒星,所形成的星冕(相当于太阳色球层和日冕),也将数倍、数十倍、乃至数百数千倍于太阳,它所产生的电磁场和(由于趋肤效应)与星体表层发生电磁感应形成的涡电流的电加热作用,也将数倍、数十倍乃至数百数千倍于太阳。目前已知,太阳光球层温度约为5770K,当大质量恒星表层的温度被加热到数万、数十万乃至数百万度时,它辐射出的能量将远比太阳强大。而类星体可能正是这样的巨型恒星。

不过,类星体可能并不像现在认识的那样距地球十分遥远,它们发出的辐射也可能并不像现在认识的那样强大。

在被加热到数万、数十万乃至数百万度的类星体表层的物质中,电子将被加速为相对论性电子(速度接近光速),这样的高能电子沿磁力线运动时,就会发出同步加速辐射(所谓同步加速辐射就是相对论性电子在外磁场中沿圆轨道或螺旋轨道运动时所产生的一种辐射)。可能正是由于类星体表层被星冕电磁场感应产生的涡电流加热到了极高的温度,所以“类星体的辐射主要是同步加速辐射”,并且存在可见光和X射线的同步加速辐射。

由此,我们就可以回答有关类星体能源的两个尖锐问题:①为什么这样小的面积能发出这么巨大的能量?②高能电子产生的机制是什么?——巨大能量辐射和高能电子产生的机制就是超强的星冕电场对星体表层感应形成的强涡电流的加热作用导致的。

那么,类星体是否存在星冕呢?事实上,早在1963年,类星体发现之初,马修斯和桑德奇曾发现在3C48周围有一个云状外壳,但与普通恒星相比,云状物似乎过于明亮也过于巨大。三年后,桑德奇和米勒进一步证实云状外壳,暗云南北延伸6弧秒,直径为35千秒差距,不久,在其他低红移类星体周围也发现类似情况。

为了判断延伸云状包层的性质,作了光谱观测,……似乎暗云是一个被类星体电离的气体盘。

这个比普通星系“过于明亮也过于巨大”的云状外壳,显然正是类星体的星冕,“过分明亮”说明它是温度极高、能量极强的等离子体云层。这种能量极强且“过分巨大”(厚度很大)的等离子体层形成的电磁场也必然十分强大,它对类星体表面的感应电加热作用也必然十分强烈,从而使类星体发出蓝色(表明温度极高)光芒,辐射出惊人的能量。

最近,美国天文学家欧克也用5米望远镜观测到3C48周围的暗云,测出了这些暗云具有发射线和吸收线,且其红移值与类星体相同。观测已发现“约1/7类星体光谱中有高电离元素发射线,研究发现速度高达光速10%的强风导致电离等离子体高速向外加速,形成类星体‘风”。应该说,这些观测事实是对类星体存在极强的星冕电(磁)场提供了有力的印证。

此机制可以解决类星体理论面临的两个难题,其一是光度变化带来的问题即所谓康普顿灾难。

所谓康普顿灾难是指:光子与自由电子相遇时会因碰撞而出现一种散射过程,高能光子(X射线,γ射线)与静止或近似静止电子之间的碰撞导致高能光子能量损失从而频率降低、波长增加的散射过程称为康普顿散射,是康普顿1922年发现的。反过来,高能电子与低能光子相碰撞使低能光子获得能量从而频率增加、波长减小的散射过程称为逆康普顿散射。这两种散射都是光子与电子间的弹性散射,只是能量传递方向正好相反,前者能量由光子传递给电子,后者是电子传递给光子。

当高能电子遇到光辐射时,经逆康普顿散射,光子吸收电子的能量,频率增加、波长减小,成为更高频的光子,辐射场越强,散射过程越有效,当辐射场的等效温度大于1012度时,经逆康普顿散射产生的较高频辐射场会比原先的较低频辐射场更强,较高频辐射场与高能电子之间的逆康普顿散射又产生更高频的辐射场,如此等等。这样,各级辐射场都将“争夺”电子的能量,结果使高能电子根本无法存在,从而与高能电子密切相关的同步加速辐射等等也就不可能发生了。这种情况对类星体是完全现实的,因为类星体在很小的区域中发出很强的辐射,就将面临辐射场温度很高的问题。

在电加热机制下,这个问题可以顺理成章地得到解决:由于类星体冕电场持续不断的电加热作用,使类星体表层的高能电子被高温辐射场“夺去”的能量不断得到补充(不断有低能电子被激发到高能级),从而维持了这种持续的高能辐射,这种高能辐射又使星冕电场得到加热而维持其高能、强电场状态——类星体的辐射场越强,对星冕的加热作用越强,星冕电场也越强,对类星体表面的感应电加热作用也越强(即对类星体表层电子激发的能级也越高)。……这是一种互为因果的绝妙的自组织系统。

六、人造太阳能——清洁、安全的永久能源

人类一直在为能源枯竭而忧虑,然而,解开太阳能量之谜,也将为人类找到新能源带来无限广阔的前景。

可以认为,具有上述能量机制的太阳是一种特殊意义上的“永动机”——种自维持的永续运行的放能永动机。不过,太阳能量是物质内部的能量被释放出来而产生的,每时每刻都有额外的能量从太阳物质内部被释放出来,推动这台“永动机”运转。

如果按照上述太阳能量机制设计制造出“人造太阳能装置”,就将可以获得像太阳一样一经点燃便可永续利用的真正意义上的取之不尽、用之不竭的新型清洁、安全、低成本能源。

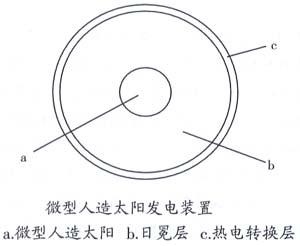

实施方案:如图所示:

1.选择合适的原料,制造一个球体“微型人造太阳装置”,在这个“微型人造太阳装置”的外围布放足够强大的相当于太阳日冕的等离子体“日冕层”,使“日冕层”中的等离子体与球体表面发生电磁感应(趋肤效应),形成涡电流加热球体表面,只要施加的“日冕层”等离子体电磁能量足够强大(达到太阳日冕的强度),就可以加热球体表面达到数千度高温甚至更高,当其中的等离子体发生复合时也会产生热核反应,从而向外界辐射巨大能量。球体的辐射和热核反应还可以维持“日冕层”的强电磁场。如此,“微型人造太阳装置”就会像太阳一样“永久”地一劳永逸地向外辐射能量,而不需要再添加任何燃料。

作为基本的技术方案,可以在“微型人造太阳装置”上设置电路,输入电流使形成涡电流,对其表面加热(像“电磁炉”一样),进行首次“点火”,而一经点燃之后,即可永续运行,不需再添加燃料和输入电流。

2.在“微型人造太阳装置”外围更大的空间设置呈球体的热电转换装置,将“微型人造太阳装置”辐射出的能量转化为电能。如此,一种永远不需要添加燃料却可以永久提供能量的清洁、安全的新型能源便告产生了。

“微型人造太阳”不会产生污染,也不会发生爆炸,且能够长期乃至永久地稳定运行,因而将是非常理想的清洁、安全、低成本能源。

而它的主要技术问题可能是如何对它进行控制,如何在需要的时候让它“熄火”。替代的方案是将外围的热电转换装置制成可拆卸更换的零部件,定期更换,即不需要熄火就可以对它进行维修和永久利用。

而且,相对而言,它的研发的技术难度和成本可能要比氢核聚变低得多——它不需要像控制热核聚变那样去处理上亿度的高温。其清洁、安全的性能更是氢核聚变无法比拟的。

七、本假说的不可证伪性

本文对太阳能量机制的讨论虽然只是一种逻辑推理,但却可能是无法否定的:谁能说太阳色球层、日冕中的等离子体电磁场不会与太阳表层(由于趋肤效应)发生电磁感应?谁能说这种电磁感应不会在太阳表层形成涡电流,并产生强烈的电加热作用?谁能否定这些现象的真实存在?而且,关于趋肤效应、涡电流的存在,都是已经大量的科学实践反复证实了的,是无法被排除的,也就是不能被证伪的。既然这些机制无法被排除,不能证伪,那么它们必定是真实地存在着的。就是说,太阳和类星体上必定存在这样的能量机制。

宇宙的主宰者是远比引力强大的电磁力,引力则只是一个配角。

也许,我们从此将掀开天文学研究的新的一页。

(完)