对汉语基本味觉词“苦”的认知语用分析

2006-04-06杨洋董方峰

杨 洋 董方峰

1.引言

中国饮食中自古就有“五味调和”之说。《吕氏春秋·本味》曰:“调和之事,必以甘、酸、苦、辛、咸。先后多少,其齐甚微,皆有自起”。 我们认为,“酸”、“甜(甘)”、“苦”、“辣(辛)”、“咸”是汉语中的基本味觉词。国内对汉语基本味觉词的研究有的从文化角度出发(常敬宇,1995);有的从语言对比的角度讨论(黄宝珍,2006;张韶岩,1999;陈福辉,1996);有的从认知角度讨论其认知结构或语义特征(李金兰,2005);还有的从语法角度探讨其句法语义功能(郑贵友,1990)。本文从语用和认知角度出发对汉语基本味觉词“苦”的多义体系的特点及其意义延伸的动因和机制进行研究。

2.研究方法

本文主要运用实证的方法对汉语“苦”字的语义特征进行描写、分析和归纳。笔者主要使用金山词霸软件① 和《汉语大词典》② 进行语料收集。金山词霸软件中收录了多种词典③ ,这些词典中的信息(包括字、词、释义和例句等)为本研究提供了足量、可靠的语料。本文运用金山词霸的全文检索功能,以“苦”为关键字进行检索,检索出在各个词典的字、词、词语释义及例句中出现的所有由汉语“苦”字构成的词语共279个。我们认为通过这种方式收集的语料在数量和质量上均能满足研究需要。

检索完成后,我们对收集到的语料进行了归纳和整理。首先将55个类名词标记并归为一类,而后对其余的224个词条列表分析,其中每个词条均包含编号、词义、“苦”字义和例句四组信息。笔者结合例句提供的语境信息对这些由“苦”字构成的词语进行描写和分析,对“苦”的意义体系进行描写,进而研究其意义延伸的动因和机制。

3.数据分析

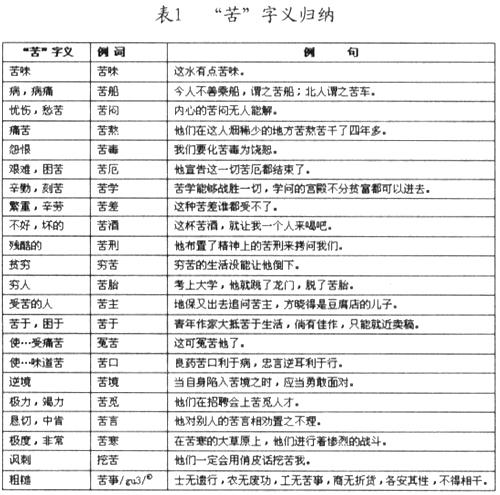

在收集的数据中,“苦”有/ku3/和/gu3/两种读音。含“苦”的279个词语中包含55个类名词和224个普通词。笔者从224个普通词中归纳出22种“苦”字义(见表1):

4.讨论

“苦”本义指一种带有苦味的植物——“苦菜”。《说文·艸部》指出:“苦,大苦,苓也。”《诗·唐风·采苓》云:“采苦采苦,首阳之下。”《毛传》曰:“苦,苦菜也。”随着语言的发展,“苦”逐渐由原来特指的“苦菜”抽象为像胆汁或黄连的味道,与“甘”、“甜”相对,成为“苦味”的代称。在现代汉语中,“苦菜”这一义项已消亡,多数词典已不再收录,而“苦味”则成为“苦”的基本义。因此,本文视“苦味”为“苦”字的基本义,或意义原型,并探讨由这一基本义延伸出的“苦”字多义体系的特点、形成动因和机制。

4.1 “苦”字意义体系的特点

根据所收集的数据,笔者对“苦”字的意义体系进行梳理和分析,归纳出以下四种意义类型:

(1)“苦”表达味觉特征

味觉义是“苦”的基本义,“苦”字在一些词语中体现味觉特征。如胆汁的味道是苦的,所以“胆囊”也称为“苦胆”;“苦涩”一词同时表达了“苦味”和“不滑”两种味觉感受;在一些类名词中,“苦”也表达味觉特征,如“苦楝”“苦丁”“苦味素”等。

(2)“苦”表达味觉以外的生理感受

“苦”的语义可以转向非味觉的感官范畴,描述其它的生理感受。味道之“苦”能够延伸至身体之“苦”,用以描述疼痛或难受的身体感受,如“痛苦”“苦车”(晕车)“苦船”(晕船)等;也能延伸至气味之“苦”,如在“这药水闻着有一股苦味”中的“苦味”一词。

(3)“苦”表达情感特征

“苦”可用于情感领域,表达个人的主观感受。苦味是一种令人不快的刺激性味道,人类内心悲痛或忧伤的情感与味觉器官感受到的苦味存在一定的相似性,所以“苦”常与痛苦、忧愁的心情或表情相联系,如“苦闷”“愁眉苦脸”等。《礼记·月令》云:“故甘苦为物之美恶,亦为人之爱恶。”Sweetser (1990)曾对英语和其它印欧语言中知觉动词词义引申规律进行过研究,她的结论是表示触觉和味觉的词主观性强,因此其引申义常与情感有关,并且表味觉的词多引申出与个人喜好相关的含义。从表1的归纳我们可以看出,“苦”可延伸出“怨恨”的含义,如“苦毒”(痛恨)和“患苦”(憎恨、厌恨)。

(4)“苦”表达感官和情感范畴以外的抽象特征

“苦”的语义还可用于感官和情感范畴以外的抽象特征。“苦”在这些词语中所共有的语义特征是“令人感到痛苦”。“苦”可具体指令人感到痛苦的客观状况,如“苦难”“苦果”“苦穷”“苦情”等;可指感觉痛苦的人,如“访贫问苦”“苦胎”等;可指令人痛苦的过程,如“苦热”“人生苦短”等;可指令人痛苦的感受,如“艰苦卓绝”“勤学苦练”等;可指令人痛苦的这些客观事物本身的特征,如“苦刑”“苦差”等;可指人遭受痛苦的主观反映,如“苦思冥想”“苦虑”等;这种主观反映可进一步抽象出“极度、非常”等义,如“苦爱”“苦寒”等。

4.2 “苦”字意义延伸的动因

关于语义演变的动因,常提到的有两个:一是语言习得,一是交谈双方的互动策略。一个词语初现一个新的意义或用法后,如果被他人不断重复,就发生了所谓的“习得”,语义演变便由此开始。互动策略是指交谈双方为交谈的成功和效率而互相关注、互相影响、互动协商,具体指交谈双方所遵循的一些语用原则。(沈家煊,2004)本文主要讨论顺应论框架下的语境顺应对语义延伸的影响。

顺应论认为,语言使用就是一个不断选择的过程。选择可以发生在语言的任何层面(语音、词汇、语篇等),不仅包括语言形式的选择,还包括策略的选择,并且语言的选择必须与各个语境因素顺应。(Verschueren,1999)词语的意义不仅具有稳定性和规约性,而且具有变异性。词语意义的生成涉及到众多层面上的选择。选择是在语境中进行的,而且必须要与语境顺应。在选择时,词语的意义发生变化,生成该语境下的语用义。这些语用义在“习得”的过程中逐渐规约化为脱离语境的语义含义,亦即语义化(semanticization)。(Traugott & Dasher, 2002:44)

下面我们以一段文字为例,讨论“苦”是如何顺应语境因素而生成意义的。

“人有大臭者,其亲戚兄弟妻妾知识,无能与居者,自苦而居海上。海上人有说其臭者,昼夜随之而弗能去。”(《吕氏春秋·遇合》)

这个篇章涉及的语言使用者包括作者和读者。在语篇生成和理解的过程中,交际语境和语言语境的各种因素被激活。具体地讲,作者和读者在时间和空间上的距离将其分隔于不同的物理世界,作者在写作过程中要顺应当时的社交语境,即他所在的社交场合和社会环境对其言语行为所规范的原则和准则。而读者所处的物理世界和社交语境也会影响他对语篇意义的选择。进入社交语境时,作者将自己的心理世界投射到语篇中,读者理解语篇时需要顺应自己和作者的心理世界。篇章的上下文为“苦”的意义生成提供了语言语境。根据上下文,这个“大臭之人”由于受到他人的嫌弃,所以“自苦而居海上”。显然,这里的“苦”应解释为“内心痛苦”。可以认为,由于类似的频繁使用,“内心痛苦”这一语用含义被语义化,进入了“苦”的意义体系。

另外,“苦”的意义也能在它参与构词的过程中得到发展。在词义生成的过程中,“苦”的意义一方面受到合成词产生时具体语境的制约,另一方面,在合成词中处于组合关系的其它词素也为其意义生成提供了一定的语境因素。1876年,清朝甘陕总督左宗棠在给光绪皇帝的奏折中曾写道:“臣辖境苦瘠甲于天下”。他所指的辖境是陇中地区,即现在的甘肃省中部。这一地区四处丘陵沟壑、迷目黄尘,自然条件十分恶劣。根据交际语境和语言语境所提供的信息,左宗棠所言“苦瘠”应是贫瘠穷困之意。另外,“瘠”字本身有瘦弱、不肥沃的意思,在这个合成词中,它作为一个语境因素,也对“苦”的意义生成产生影响。合成词是一个处于组合关系的结构系统,个体的意义取决于它与系统中其它个体的关系。“苦”的意义选择既要顺应合成词产生的具体语境,也要顺应合成词内部其它构词词素提供的语境。

4.3 “苦”字意义延伸的机制

认知语义学的研究成果表明,多义现象是通过人类认知手段由一个词的中心意义或者基本意义向其它意义延伸的过程,是人类认知范畴化和概念化的结果。词语意义延伸的机制跟人类隐喻(metaphor)和转喻(metonymy)这样的认知能力密切相关。(Lakoff & Johnson,1980)隐喻是跨不同认知域的映射,其认知原则是相似原则和顺接原则;转喻是同一认知域内跨不同概念范畴的映射,与接近原则和突显原则有关。(Ungerer & Schmid, 1996:128)

认知和语言的发展还与人的大脑和感官对外界事物的感知密切相关。人的各种感知可以相互连通,身体某一感官受到外界的刺激产生反映的同时也能引起其它感官的反映,这便是生理上的“通感”现象。“通感”又是一种心理现象,因为人的感觉系统是一个整体,各感受器在大脑皮质的调节下在大脑相应部位的神经细胞之间产生共鸣和联想。因此,生理上和心理上的通感也是人类的一种普遍认知方式,即从某一感官范畴的认知域引向另一感官范畴的认知域,形成人类认识客观世界和表达思想的一种重要手段。(赵艳芳,2001:43)

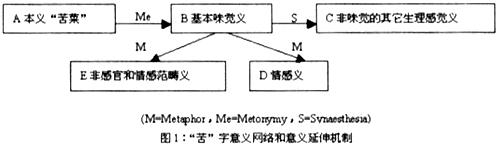

以上文对认知语言学中语义延伸机制的论述为依据并综合“苦”字意义体系的特点,“苦”的意义网络和意义延伸机制可概括为下图(图1):

在这个语义网络中,A是意义延伸的起点,但随着语义的演变,这一义项已逐渐消亡,而B则成为基本义,并向C、D、E三个语义范畴延伸。由A到B的转化是转喻思维的结果。“苦菜”的味道特征被突显,“苦”由带苦味的植物抽象化为植物的味道。从B到C,“苦”的意义从味觉范畴的认知域转向其它感官的认知域,是基于通感机制的语义延伸。由于人类感知的互通性,苦味所产生的味觉刺激往往也能引起其它感官的反映,从而引发其它生理感觉的产生。从B到D是隐喻映射的结果。根据Sweetser(1990:28)的“Mind-as-Body Metaphor”(以身喻心)理论,心理感受的表达往往来自身体感受的表达方式。苦味是一种有刺激性、令人不快的味道,这种强烈的味觉体验从生理感知域投射到心理感知域,因而令“苦”字带上了痛苦忧伤等消极的感情色彩。这种由生理感觉义引发情感义的过程完全符合由具体到抽象、由生理到心理的人类认知规律。从B到E也是隐喻映射的结果。“人类对物理世界里的实体及物质的经验是一种非常基本的经验,我们可据以理解那些较抽象的经验,如事件、行为、感觉、观念等,将它们视为离散的、有形的实体,以便对之进行推理”。(张敏,1998:100)人们在经历苦难、贫穷或身处逆境之时,内心这种不快的感受与味觉器官受到苦味的刺激所产生心理感受——即不舒服——相似,所以“苦”有“艰难、困苦”“贫穷”和“逆境”等义。

5.结论

综上,语义既有语用性质又有认知性质,语义延伸与人类的基本认知机制和语言使用密切相关。一方面,不存在不受任何语用因素影响的抽象认知;另一方面,语用因素如不经过认知处理,也不可能对意义生成产生影响。本文认为,语境顺应是“苦”字意义延伸的基本动因,同时其多义体系的生成也与隐喻、转喻和通感这些人类基本认知能力有关。

另外,对语义延伸的研究也不能忽视文化因素和通假现象。“苦言相劝”和“苦口恶石”中“苦”引申出“恳切的、中肯的”含义,这与文化因素有关,印证了中国传统中医的“良药苦口”之说。佛教文化传入中国对“苦”字意义范围的扩大的影响也值得我们进一步探究。在古代汉语中,还常有借用读音相同或相近的字——即借字代替本字的现象,这就是通假。随着语言的使用,久而久之,借字得到承认,并获得了本字的含义,扩展了自身的意义。“苦”/ku3/与“盬”/gu3/读音相似,“苦”字被借用,获取了“盬”的意义,所以在“苦盐”、“苦功”、“苦事”中,“苦”的读音为/gu3/,义为“粗糙的”。我们在研究词语的多义现象时,需要区分开一词多义和通假现象。

注释:

①Kingsoft(2006). 金山词霸2006. 北京:金山公司。

②《汉语大词典》[Z],1992,上海:汉语大词典出版社。

③金山词霸收录的词典有:简明汉英/英汉词典、实用汉日辞典、新日汉大辞典、美国传统词典[双解]、用法词典、英文相关词典、汉语相关词典、高级汉语词典、国际标准汉字大词典、新词词典和数字反查词典。

④表格中未经特别标注的,“苦”字读音均为/ku3/。

⑤通感既是生理、心理现象,也是语言、文学现象。作为修辞手法的通感指用“运用有关某一感官印象的词项描述其它感官印象”。(The Oxford English Dictionary (Second eition) (vol. XVII), 1989, Oxford: The Clarendon Press. P.467)本文从生理和心理角度出发,视通感为人类的一种基本认知机制。

参考文献:

[1] Lakoff, G. & M. Johnson. Metaphors We Live By [M]. Chicago: The University of Chicago Press. 1980.

[2] Sweetser, Eve. From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure [M].Cambridge: Cambridge University Press. 1990.

[3] Traugott, E. & Richard Dasher. Regularity in Semantic Change [M]. Cambridge: Cambridge University Press. 2002.

[4] Ungerer, F. & H. J.Schmid. An Introduction to Cognitive Linguistics [M]. London: Addison Wesley Longman Limited. 1996.

[5] Verschueren,J. Understanding Pragmatics [M]. London: Edward Arnold. 1999.

[6] 常敬宇.汉语词汇与文化[M].北京:北京大学出版社,1995.

[7] 陈福辉.“关于汉日语言中的味觉和口感词”[J].日语知识,1996,(2).

[8] 黄宝珍.汉日语味觉词对比研究[J].山西农业大学学报(社会科学版),2006,(1).

[9] 李金兰.味觉隐喻化的认知结构及语义特征[J].修辞学习,2005,(3).

[10] 沈家煊.语用原则、语用推理和语义演变[J].外语教学与研究,2004,(4).

[11] 张敏.认知语言学与汉语名词短语[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[12] 张韶岩.日汉语基本味觉词引申义之比较[J].解放军外国语学院学报,1999,(6).

[13] 赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[14] 郑贵友.“味觉感知”类句子中的动宾双系形容词状语[J].东方论坛,1990,(4).

(杨洋,深圳大学外语学院;董方峰,北京外国语大学外语教育研究中心)