住在大山林中的人们——鄂温克族

2025-02-20卢修龙

鄂温克族是生活在东北地区的一个古老而神秘的民族,鄂温克人以狩猎为生,与大自然和谐共处。在银装素裹的冬季,他们身着色彩斑斓的民族服饰,手持古老的乐器,从中国东北的密林深处来到冰雪之城—哈尔滨,在中央大街上以独特的歌舞和表演,讲述着属于他们的传奇与故事,让每位路过的行人都能感受到来自遥远北方的神秘与魅力,让这座城市的每个角落都充满了民族的韵味与历史的回响。

历史悠久的古老民族

在我国古代历史中,鄂温克族的祖先并非以“鄂温克”的族称出现,而是与其他北方民族有着极为密切的渊源关系。鄂温克人来源于哪里?有哪些独特的称谓?在古代历史中又是如何发展的呢?

族群来源

大多数学者认为,贝加尔湖沿岸及黑龙江流域是鄂温克族的民族发源地,他们的祖先来源于北魏时期生活在这里的室(失)韦部落,之后逐渐向东部迁徙,不断发展壮大起来。《隋书·室韦传》中记载,室韦分为五个部落,分别是南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦和大室韦。其中,北室韦、钵室韦及深末怛室韦在称谓、地域范围、生活习俗方面,均与现在的鄂温克族有着极大的关联性。因此,《鄂温克族简史》一书中称,鄂温克族的祖先很大程度上来源于北室韦、钵室韦及深末怛室韦三部,而与北室韦相邻、以驯鹿为生的鞠部,则是鄂温克族使鹿部落的祖先。

随着鄂温克族历史研究的深入开展,对于鄂温克族的族源位于何处,学界出现了一些不同的看法。例如,鄂温克族历史学家乌云达赉在《鄂温克族的起源》中指出,鄂温克族来自乌苏里江、绥芬河、图们江下游等流域,其先民是靺鞨(勿吉)七部之一的安居骨部,之后逐渐向西发展。这一看法与早期认为鄂温克族向东迁徙发展的观点截然相反。此外,一部分学者认为鄂温克族发源于贝加尔湖东北和黑龙江石勒喀河一带的山林。

族群称谓

“鄂温克”是鄂温克人的自称,意为“住在大山林中的人们”。在以前,鄂温克族不被称为“鄂温克”,而是有着其他的称谓,如“索伦”“雅库特”和“通古斯”。

“索伦”为满语之称,有“先锋”“射手”和“请来”之意。明末清初,散居于今黑龙江省、内蒙古自治区及新疆维吾尔自治区等地的鄂温克、达斡尔、鄂伦春等部族被总称为“索伦部”。后来,其他北方边疆民族从索伦部中逐渐分离出来,“索伦”一称的涵盖范围发生了变化,主要成为内蒙古自治区鄂温克族自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、扎兰屯市及黑龙江省讷河县鄂温克人的称谓。

“雅库特”一称曾是对俄罗斯境内与雅库特人杂居生活的一些鄂温克人的称谓。现在其大体有两种解释:一种说法认为与鄂伦春语的“雅发罕”意思相近,为“步行”之意;另一种说法则认为是“生活在产宝石之地的人”的意思。尽管对“雅库特”的解释有所不同,但目前这一部落分支的居住区域相对集中,生活在内蒙古自治区呼伦贝尔根河市敖鲁古雅鄂温克民族乡,主要以饲养驯鹿为生,也就是使鹿鄂温克人。

“通古斯”是对生活在内蒙古自治区陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗(锡尼河流域附近)的鄂温克人的称谓,他们主要从事畜牧业生产。

虽然不同地区的鄂温克人存在着不同称谓,但他们有着共同的语言、宗教信仰、传统文化习俗等。1957年底,当时呼伦贝尔盟人民委员会决定把有着不同称谓的鄂温克人统一称为鄂温克族,该决定呈报上一级组织单位后在次年3月获得批准。从此,“鄂温克”成为这些鄂温克人的统一称谓。

族群历史发展

与鄂温克族的祖先有着密切渊源的室韦诸部,早在魏晋南北朝时期已经处于中原王朝的统辖范围之内,是中华民族多元一体格局中不可或缺的部分。东魏武定元年(543年),室韦诸部已经不断向中原王朝贡献方物,史称“贡使相寻”。唐朝时期,朝廷在室韦、鞠部等部族活动地区设置了室韦都督府、幽陵都督府等行政机构,对这一区域的鄂温克人进行管理。契丹族建立辽朝之后,外兴安岭、贝加尔湖、黑龙江流域等地区均属于其疆域,曾设立室韦大王府和室韦节度使,将鄂温克族先祖纳入辖下统治。金、元、明时代,生活在东北亚地区的“林木中百姓”均由政府直接统治,鄂温克人自不例外。崛起于东北地区的清朝,建立之初便逐渐统一了生活在贝加尔湖及黑龙江中上流域的鄂温克、鄂伦春和达斡尔等北方边疆部族,并将鄂温克各部以氏族为单位编成牛录(基层组织)。康熙年间,则在这一地区建立八旗制度,实行军政合一的统治。

鄂温克人骁勇善战,乾隆皇帝曾盛赞:“东三省兵制,定能得力,索伦质性犷悍。”清代以来,鄂温克人为维护大一统国家贡献了重要的力量。康熙年间,鄂温克将士参与了平定准噶尔叛乱及反击沙皇俄国入侵东北地区的战争。乾隆年间,在清朝两次平定四川的大小金川战争中,鄂温克将士奋勇作战,受到嘉奖。步入近代,鄂温克人自觉投入救亡图存的爱国运动之中。九一八事变爆发后,鄂温克人投身于反抗日军侵略的斗争中,用各种方式打击侵略者。在解放战争中,鄂温克青年革命者热情高涨,参加了辽沈战役及解放西南的战斗,为中华人民共和国的建立贡献了力量。

独具特色的日常生活

由于自然地理环境、生产生活方式及区域文化等不同因素的影响,作为“北方三少民族”之一的鄂温克族,在日常生活中与其他北方边疆民族既十分相似,又具有一定的独特性,形成了自己的饮食文化、服饰文化和驯鹿文化。

饮食文化

饮食文化是呈现民族文化属性的重要外在表征。一般来说,各地鄂温克人以肉类、乳类为主要食物。不过,生活在林区和牧区的鄂温克人在饮食方面稍有不同。

在林区生活的鄂温克人大多以肉类为主食,他们通过狩猎、养殖等方式获得肉类,食用方法较为简单方便—煮熟后直接食用;剩余肉类则被制作成腊肉或晾晒成肉条、肉干,这样方便长时间储存,外出狩猎时亦可随身携带充当干粮。值得一提的是,除食用肉类之外,林区的使鹿鄂温克人还有一种非常重要的乳类食物—驯鹿奶。除了直接饮用外,他们还用驯鹿奶制作奶茶,或用驯鹿奶和面发酵烙成“卡拉巴”(即发面饼)。

相较于林区,生活在牧区的鄂温克人的饮食颇为丰富,他们以肉类、乳类及面食作为主食。肉类大多以牛、羊肉为主,食用方法诸多,如手把肉、烤肉串、灌血肠、熬肉米粥等。乳类是牧区鄂温克人每日三餐必不可少的饮品,他们或是将其直接煮开后饮用,或是将其加工制作成奶制品食用。牧区鄂温克人所吃的面食有面包,一般称之为“列巴”;此外,他们还喜欢吃各种发面饼。随着时代的快速发展,鄂温克人的饮食习惯和饮食结构也发生了变化,渐趋融入现代社会环境之中。

服饰文化

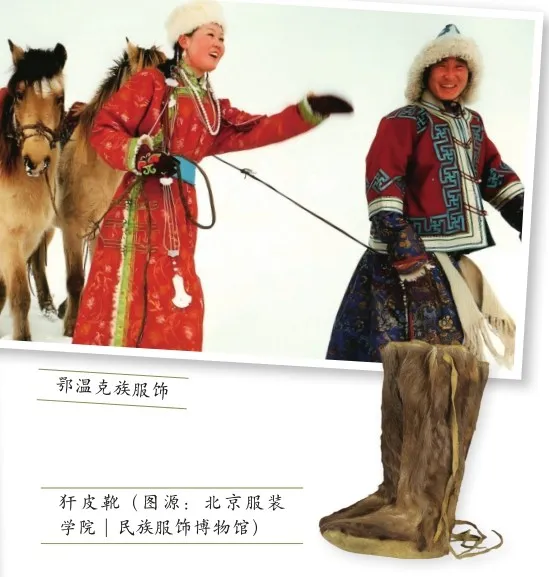

服饰不仅有保暖和防护的功能,更是一种重要的文化表达方式。鄂温克人的服饰,每一针、每一线都蕴含着他们对美的追求与对自然的崇敬。

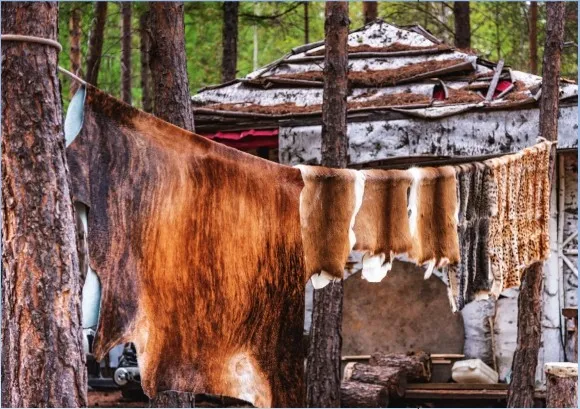

鄂温克人的传统服饰以皮制衣物为主,原料为动物皮毛,如狍子皮、鹿皮、羊皮、牛皮等。其中,狍头皮帽是鄂温克族最具民族特色的传统服饰。《黑龙江志稿·地理志》中记载:“索伦、达呼尔以狍头为帽,双耳挺然,如人生角,又反披狍服,黄毳蒙茸。” 过去,鄂温克人往往会用狍头皮或鹿头皮等动物皮毛制成帽子,作为狩猎时的服饰,起到伪装的作用。

生活在不同地区的鄂温克人的皮制衣物样式略有不同。如索伦鄂温克人一年四季均穿皮制长袍,“冬天毛朝里,夏天毛朝外,白天穿,晚上盖”。通古斯鄂温克人虽以皮制长袍为主,但他们的夏季长袍是用去掉毛的光皮缝制而成。敖鲁古雅鄂温克男子的服饰,一般以可扎腰带、半长对襟的中短皮袍为主,女子则多穿长度过膝的长皮袍。

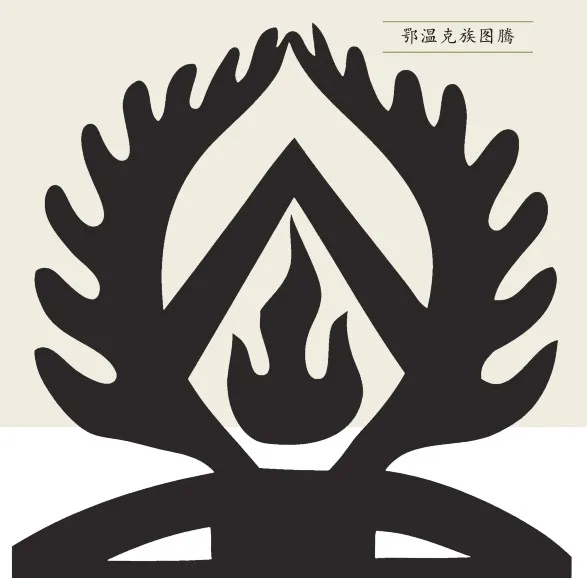

服饰颜色以黑色、蓝色、绿色、青色为基本色调,象征着鄂温克人崇尚自然的生态观念,传达着他们自身的民族文化。服饰的常见纹样可以分为自然纹样类、动物图案类和植物纹样类三种类型。卷云纹和太阳纹是自然纹样类中比较常见的两类。鄂温克人上衣的衣领及周边大多使用线条流畅、卷曲的卷云纹图案,体现了他们对自然界的崇拜和对主宰气候变化自然物的敬仰。太阳纹源于鄂温克人的太阳崇拜,纹样采用放纹样式,以放射状的形式逐渐向外扩展。这一样式不仅体现在衣服、饰品方面,还形成了“太阳花”艺术风格,寄托了鄂温克人希望得到神灵眷顾和保护的美好愿望。“许多动物图像本身蕴含着双重意义,既是为人们提供衣食之源的狩猎对象,又是敬奉的神灵。”动物图案以鹿纹为主体元素,以鹿头、鹿角的对称样式呈现出来,极少出现鹿身整体结构的纹样图案。

驯鹿文化

在鄂温克族历史上有一支特殊部落,以“使鹿部”著称于世,他们的先民主要饲养驯鹿,被称为“使鹿鄂温克人”,传承着我国独一无二的驯鹿文化。驯鹿又名角鹿,鄂温克人称其为“奥伦”,主要以灌木、地衣以及生长在树上或倒木上的苔藓为食物。

敖鲁古雅鄂温克人的生产生活均离不开驯鹿。他们用驯鹿皮缝制衣服、被褥、鞋帽、皮箱等生活用品,用驯鹿皮或桦树皮围盖居住的“斜仁柱”(或称“撮罗子”),等等。据相关资料显示,除了铁锅之外,敖鲁古雅鄂温克人使用的生活器具几乎都是用驯鹿的皮、骨、角等制作加工而成。在出行方面,由于驯鹿的四蹄极为宽大,在沼泽地带也能畅行无阻,曾经是鄂温克人唯一的交通工具,被誉为“森林之舟”。

丰富多彩的民族习俗

在漫长的历史发展过程中,鄂温克族逐渐形成了诸多的传统节日。无论是盛大的阿涅节、瑟宾节,还是庄严的米阔鲁节、敖包会,都是他们展示浓厚的文化魅力、传承民族精神的重要时刻。在这些节日里,人们载歌载舞,欢声笑语响彻云霄,仿佛整个世界都被他们的快乐所感染。

节日习俗

阿涅节,即春节,是鄂温克族最为重要、盛大的传统节日之一,从每年腊月二十三开始,到正月十六结束。在鄂温克语中,腊月二十三被称为“尼西坤阿涅”,人们在这天除了进行家庭清洁工作之外,还要举行祭祀火神的仪式,恭送火神回天。之后,鄂温克人便开始准备过春节的用品,如炸果子、蒸豆包、包饺子、烤面包以及制作各种糖果、点心、酒水、乳制品等。腊月二十七,鄂温克人要祭祀北斗七星,祈求保佑外出的家人平安顺遂。腊月二十九或腊月三十,鄂温克人会携带供品前往祖坟祭拜祖先。与中原汉人的春节习俗类似,鄂温克人在阿涅节期间也有磕头拜年、赠送礼品、包压岁钱、聚餐等活动。正月十六被称为“抹黑日”,清晨早起的长者要给家人额头抹上一点锅底灰,出门的人也以互相抹黑的方式表达节日祝福。

作为国家级非物质文化遗产之一,瑟宾节是鄂温克族参与人数最多、最具代表性的节日。在鄂温克语中,“瑟宾”意为“吉祥如意、欢乐祥和”。据文献记载,鄂温克人捕获狗熊时,会在神圣的落叶松树下燃起熊熊篝火,举行全部落男女老少都参加的盛大宴会活动,通常持续三天三夜。在这期间,鄂温克人围着篝火跳舞、模仿熊走路的姿势,并向“白纳查”神奉献最嫩、最鲜美的熊内脏,以表达敬意。最后将熊的颅骨挂在树枝上,表达猎人对这位“大森林的统治者”的崇敬之情。由于频繁迁徙、聚居分散,瑟宾节曾一度失传。直到1994年6月18日,瑟宾节得到重新恢复,并举行了第一届节日庆祝活动。之后每年6月18日举行瑟宾节,鄂温克人都载歌载舞,还会进行传统体育项目比赛,如摔跤、赛马、射箭、夺宝、拉棍等,夜晚还会举行盛大的篝火晚会。2011年,鄂温克族瑟宾节被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

米阔鲁节是鄂温克人庆祝畜牧生产丰收的节日,于每年农历五月根据天气和准备情况等选择吉日举行。节日当天,鄂温克族牧人聚集亲朋好友,请他们帮忙给羊羔剪耳、给三岁马剪鬃尾、给牛马打烙印等。根据传统习惯,鄂温克族老人还要给女儿、外甥等后辈赠送母羊羔,祝福他们以后拥有更多的羊群。此外,鄂温克族牧人还要宰杀牛羊祭祀“米阔鲁”神像,祈求畜群安全、人畜两旺。

敖包会是鄂温克人对自然神灵崇敬之情的集中体现。在辽阔的草原上,一座座敖包不仅是地理上的标志,更是鄂温克人心灵的寄托。鄂温克人举行敖包会,一般是祭祀山神和水神,在每年农历的四五月份选择吉日进行祭祀活动。节日当天,人们身着节日盛装,骑着骏马,从四面八方汇聚而来。人们围绕着敖包举行庄重的祭祀仪式,祈求风调雨顺、人畜兴旺。仪式结束后,人们围坐在一起观看丰富多彩的活动,每一项活动都展现了力量与智慧的碰撞,彰显着鄂温克人勇敢、坚韧、不屈不挠的精神。

崇尚自然的宗教信仰

在鄂温克人的心中,神灵无处不在。山峦、河流、森林、动物,抑或风、雨、雷、电,都蕴含着神灵的意志与力量。他们敬畏自然,感激自然的恩赐,同时也小心翼翼地避免触犯自然的禁忌。这种对自然的崇拜与敬畏,构成了鄂温克人宗教信仰的核心。鄂温克人的宗教信仰,大体经历了由原始的自然神话崇拜到图腾崇拜、再到萨满教信仰这一变化过程,体现了鄂温克人对自然的崇尚、相信万物有灵的精神文化及鄂温克族社会多元一体的特征。

鄂温克人的自然神话崇拜是将日月星辰、山川草木、火和各种动物等各种自然现象与自然万物进行神灵化、人格化,并赋予其超自然的神格力量,加以崇拜和信仰。按照各地区自然神话的流传及相关文献的记载,鄂温克人的原始自然崇拜主要有天神崇拜、太阳崇拜、树木崇拜、火崇拜及动物崇拜等。现在,我们依然能够看到鄂温克族的祭神、祭天仪式,“这种祭天仪式不论在森林或在草原上举行,都反映了鄂温克人对天神和大自然的崇拜和依赖”。

作为原始宗教信仰的最初形式,图腾崇拜是与某一自然物建立亲缘或特殊关系的崇拜行为。基于社会组织形式的区别,鄂温克族的图腾种类有部落图腾、氏族图腾之分,其中部落图腾主要有蛇图腾和熊图腾,氏族图腾则主要是鸟图腾。蛇图腾崇拜在鄂温克族中广泛流传,敖鲁古雅鄂温克人、陈巴尔虎旗鄂温克人及雅鲁河流域鄂温克人均信奉蛇图腾。

在万物有灵的自然神话崇拜、图腾崇拜的基础上,鄂温克人逐渐发展形成萨满教信仰,并在鄂温克人的精神世界中发挥着不可替代的作用。鄂温克族的萨满教信仰“带有公共性质,它是深刻而强有力的社会制度的基础之一”,影响了鄂温克人的精神生活。鄂温克族的民间传说与神话、音乐与舞蹈、服饰与器具、医理与药理、婚嫁与丧葬、礼仪与禁忌等均带有浓烈的萨满教印迹。

除了萨满教之外,鄂温克族的宗教信仰还受到其他宗教文化的影响,它们与萨满教相互融合、相互渗透,共同构成了鄂温克族丰富多彩的宗教信仰体系。这种多元并存的宗教信仰体系不仅体现了鄂温克族的开放性和包容性,也为其传统文化的传承和发展注入了新的活力。

如今,鄂温克族的历史与文化依旧绽放着独特的光彩,这不仅是他们自己的宝贵财富,也是中华民族多元文化的重要组成部分;不仅是对过去的尊重,更蕴含着对美好未来的期许。

【责任编辑】王 凯