印入丹砂铸华章

2025-02-20张立峰

泥封信令

中国的印史可能有3000多年。1935年,有人在殷墟发现了“亚禽”等三枚殷商古印。遗憾的是,这些印章不是直接发掘出土,而是在殷墟地摊上被偶然发现的。正式见于史料记载的玺印,至少可以追溯到鲁襄公二十九年(公元前544年)。《左传》记载,鲁国权臣季武子趁着鲁襄公不在鲁国,以有人叛乱为由,夺得卞邑,作为自己的食邑。事后,他派人携带“玺书”,将此事告知襄公。

考古发掘证明,秦汉时期,古人已经大量使用印泥。只不过当时的印泥多用各种泥土制成,称为“封泥”。1995年,陕西西安出土了2000多枚秦代封泥。在这些封泥上,钤印着360多种朝廷、地方和宫殿、园囿的职官名称。专家考证认为,这批封泥是始皇帝嬴政与秦二世胡亥在甘泉宫批阅政务公文的遗物。

当时,官方文书主要写在竹简、木牍上,集而成文,世称“简牍”。文书写就、封发时用绳捆缚,在绳结处封泥,加盖印章。王国维先生考证过其大致操作步骤:将公文书写在宽大的单片木牍凹面,文书上加一块盖板—“检”,相当于公文的封面,其大小正好能嵌入木牍凹面,确保文字不外露、不污损;“检”上一般有三道绳槽,用于系捆;中道绳槽处凿有方槽,称为“印巢”,将一丸黏泥按于“印巢”内的绳结上,趁泥湿软时加盖印章,待泥干透后,绳结随之牢固。这正是“缄之以绳,封之以泥,抑之以印”的古代玺印封缄制度。

玺印封缄是古代重要的文书程式,可以防止文书在传递过程中简札散失和机密泄露。据说勤于政务的秦始皇,每日要批阅120余斤重的简牍文书。每拆阅一件文书,他都要亲自检查封泥是否完好,确认无误后才会命人敲掉封泥,呈他御览。西安出土的秦代封泥,正是文书拆阅后留下的印封遗物。

时至汉代,朝廷设有“守宫令”一职,专门管理封泥之事以及皇帝日常使用的笔墨文具等。按照颜色、材质的不同,汉代使用的封泥大致可分为金泥、青泥和紫泥等数种。

例如,南朝梁代人顾野王《舆地志》记载,汉代朝廷封发诏书、加盖玺印时,使用“武都紫泥”。这可能是出产于甘肃陇南一带的赤紫色河泥。唐代邓世隆的《东都记》记载,东汉武威太守邓训“好用黎阳青泥”。西晋司马彪的《续汉书》记载,东汉曾有“金泥”,是泥料中混合水银、金制成的,非常名贵,但是制法和用途已不可考。

东晋人王嘉编写的《拾遗记》中,记有一种“兰金之泥”,更是充满了神异色彩。汉武帝元封元年(公元前110年),有邦国进贡了这种泥。进贡的使者说,此金泥出自水沸泉涌的汤泉中,其颜色如中国传统色之“紫磨金”,这在古人看来是上等的金色。这种金泥经过高温煅烧后颜色转白,“有光如银”,可能是温泉中的硫黄等矿物质受热氧化后的效果。

据说,用此金泥封印宫廷中的函匣和宫门,“鬼魅不敢干”。汉武帝时期,如卫青等著名的将领率军出征,或是张骞、苏武等著名使臣出使西域,都此金泥作为“玺封”,被视为极高的礼遇。汉武帝之后,“此泥乃绝”,不知是否与武帝晚年反躬自省、戒奢息武有关。

钤朱时代

古人书写文字,或编以简牍,或用以缣帛,然而简牍重而缣帛贵,皆不适合广泛使用。自东汉蔡伦发明“蔡侯纸”,到魏晋南北朝廉价纸张被广泛应用于书写,印章的使用方法也发生了巨大变化。有人将中国印章大致划分为封泥和钤朱两个历史阶段。从这时起,印章逐渐进入了钤朱时代。

关于早期的钤朱方式,明末清初学者方以智的《印章考》中有一则考证记录。他说“封函用泥,后以为印色”,即认同印章的使用历史经历了由“封泥”转为“钤朱”的过程。所谓“印色”,是古人对朱砂印泥的习称。

方以智转述了五代文字学家徐铉的观点,“填以泥,题书而印之。后缘此以印,调色封之,亦曰泥”。早期纸书“钤朱”,常将印章刷上或蘸些墨或朱,直接钤盖在书卷上,这与“调色封之,亦曰泥”的文意是契合的。方以智接着说:“晋为诏,以青纸紫泥,即印色也。”晋代人用青纸书写诏书,调制紫色的印泥作为“印色”,以之加盖玺印。

朱砂印泥在南北朝时期已经开始应用。据《魏书·卢同传》记载,为了防止有人冒窃军功,官员卢同上书进言,建议吏部对勋簿“以朱印印之”,以防篡改。《北齐书·陆法和传》记载,梁武帝任命陆法和为都督、郢州刺史,但陆法和不愿意出任,“其启文朱印名上”仍然自称“司徒”。

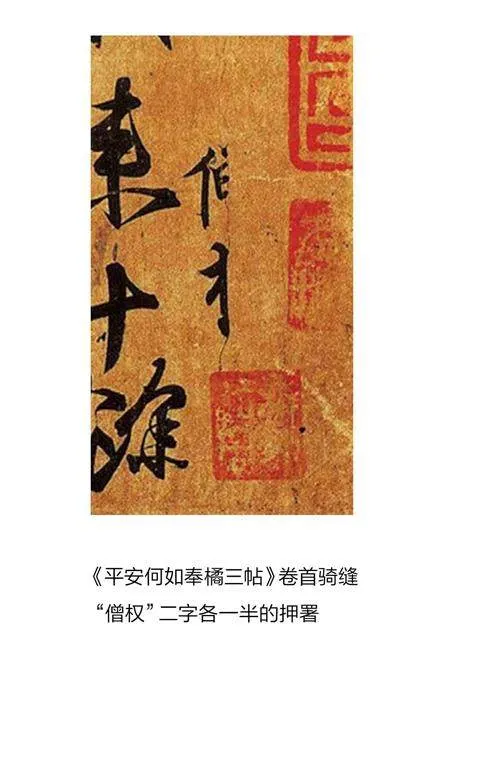

在早期书画钤印上,也能找到“钤朱”的例证。唐代书法家窦臮的《述书赋》中有“印记”一节,并画印模于句下,开中国印谱之先河。其所画印模就有东晋仆射周觊的“周觊”印,还有唐太宗李世民、唐玄宗李隆基亲笔书写并使用的“贞观”“开元”印等。唐代张彦远的《历代名画记·叙古今公私印记》记载,钤于书画上的印记有南朝梁代的宫廷鉴书人徐僧权的“徐”字印。现藏台北故宫博物院的王羲之《平安何如奉橘三帖》卷首骑缝,尚有“僧权”二字各一半的押署可见。

此一时期的钤朱印泥多为“水印”。其制作工艺较为简易,一般是先将白及置于水中煎煮,制成“白及水”。白及是一味有收敛止血功效的中药材,茎部含有黏液质,可以提取白及胶。将冷却后的白及水与朱砂粉末充分搅拌均匀后,将其仔细涂于印文表面,就可以钤朱使用了。

然而,水印易流动、有渗透,常会出现印文字口不清、遮盖力差等问题。古人随后用蜂蜜取代了白及水来调制印泥。蜂蜜黏性更高且易于凝固,也无须煎煮,可以方便地加入朱砂搅拌,随调随用,这就是“蜜印”。

在水印、蜜印广泛使用的同时,封泥钤印也并未完全消亡。唐代大明宫遗址中,曾经出土印有官印文字的封泥160余块,如“云南安抚使印”“潭州都督府印”“歙州府印”等,其作用是对封发各地进贡到大唐宫廷的酒、蜜、木瓜等物品的容器进行封口。或许,其中的一部分蜂蜜还曾被当作原料,用来调制蜜印。

印色留香

当气温低于13℃,蜂蜜就开始凝固结晶,这使得蜜印的调制受到限制。在高温、高湿的环境里,蜂蜜也容易发生霉变腐坏。尽管朱砂具有较好的稳定性,蜜印却不能耐久,印文的清晰度会随着时间的推移而逐渐变差。

宋末元初人周密的《武林旧事》记载,南宋都城临安(今浙江杭州)有从事各行各业的“小经济”,其中之一名为“印色盝”,与书中言及的“卖字本、掌记册儿、纸画儿、诸色经文、刀册儿、剪字”,同属于文房用具。“盝”为竹箱或小匣,“印色盝”应是专门盛放“印色”的箱匣,这是目前已知的“印色”一词的最早出处。

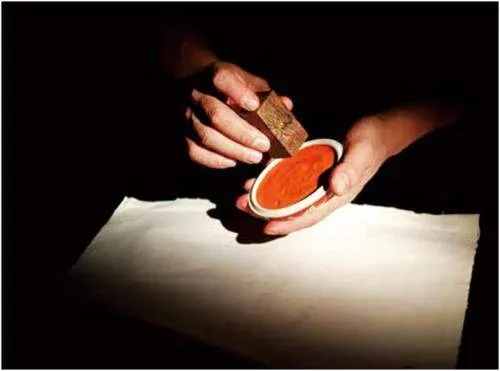

南宋人所用“印色”到底是蜜印还是油印,尚不完全清楚。有学者认为,南宋末年已经开始以油调制朱砂,并在书画作品上应用“油印”钤盖印章。相较周密稍晚的元代人吾丘衍,在其编纂的《学古编》中较为详细地记载了当时“油印”的制法。“香油浸皂角于瓷器内,煎过放冷,和熟艾成剂,次加银朱,以红为度”。香油浸入皂角煎煮后,依次加入熟艾和银朱调制,印色以红为准。银朱与朱砂成分相同,都是硫化汞,是朱色印泥的主要色素来源。

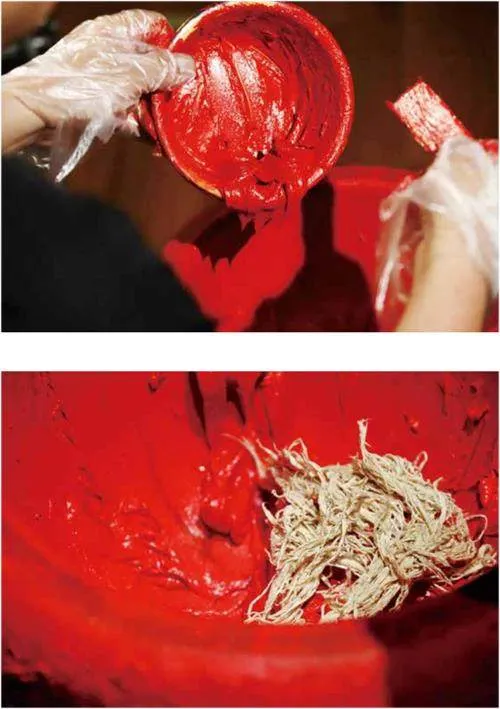

明清时期,印学进入鼎盛期,印色的修合调制也越加精细成熟。清代人孔继浩是孔子后裔,著有《篆镂心得》,他在“合印色方”中提及,制朱砂、制油和制艾绒是合印色最主要的三道工序。这里的所谓“制”,是指对上述原材料的精心选择、加工和制备。

孔继浩认为,朱砂以四川马湖的“箭头砂”为上品,闽中所产的“梅花片”颜色最鲜艳,朝鲜国的“芙蓉片”中明而红者亦佳。至于方士烧炼丹药所剩的“炉底”或者市面上用胶水凝合而成的朱砂块,则不可用。选好朱砂,还要人工去除杂质、精细研磨、水飞漂砂,工序严谨讲究,往往一两好朱砂,最后可以入印泥的仅有二三分而已。

艾草也是传统的中药材之一,具有浓烈的香气。制作印泥所需的艾草要纤维较长、弹性较佳才行,一般以产自湖北蕲州的艾草为贵。制备艾绒,要先拣去细屑及梗,然后反复揉搓数百次,至柔和如绵方止;再用清水沸煮数十次,直至水色澄清,无一丝黄绿色才行,最后晒干收贮备用。

制油的环节最为复杂,其工艺与传统中药材的修合几无二致。选用真麻油一斤,用砂锅熬至无烟,加入草麻仁、干姜、川椒、胡椒、附子、猪牙皂、全斑蝥、金毛狗脊、血竭、麻黄等各种中药材若干,投入油锅内熬至滴水成珠为止。滤去药渣后,再加入明矾末、砒霜末、白蜡、黄蜡,搅拌均匀后封贮。上佳的油色如琥珀,药香满溢。

主要的原材料制备完毕,还需要严格按照比例和次序调制印色。孔继浩认为,合印色时可以再加入金箔和珊瑚末少许,能使印泥“色更鲜厚”。有些书画家还会按照个人喜好,添加冰片以防腐,加入麝香以增香。

相传,清代漳州源丰药铺的魏长安,用麝香、琥珀、珊瑚等八样珍稀材料,调以蓖麻油、银朱,制成伤药—八宝药膏。无奈由于成本昂贵,少有问津者。有一次,魏长安将八宝药膏作为印泥钤于书画上,发现光彩艳丽。于是,他在药膏制作的基础上,成功地研制出“八宝印色”,至今已有300余年的历史,被列入国家级非物质文化遗产名录。

印泥是中国特产,更是独具特色的文房之宝。无论竹简、木牍上带着田野气息的封泥,还是古卷书画上红白斑驳的方圆印痕,都浸透着千百年岁月独有的深沉和幽雅的美感,也铭刻下了每一位治印人、合印色者和持印人的意志、信念与情思。一枚鲜红中国印,印入丹砂铸华章。