孟冬之色,从绚烂到静美

2025-02-20李欣泽

正所谓“秋冬之际,尤难为怀”,秋冬更迭时节有着不寻常的况味。南朝宋人张悦的《玳瑁麈尾铭》中有云:“凝华淡景,摇采争云。夷心似镜,色象斯分。”中国人对景与色的欣赏和理解,并非简单地从视觉体验出发,而是一种与历史、文化、生命与情感相交织的全息式感悟。正因如此,不难理解东晋王献之在秋冬之际的林间漫步时,面对“山川自相映发”的壮丽景致,因自然之景触动内心而产生共鸣,从而发出了“尤难为怀”的感慨。

这种感怀,并非王献之独有。《史记》言:“夫春生夏长,秋收冬藏,此天道之大经也。”古人顺应自然规律,在四时更替中感受风物常新。入冬之际的色彩与氛围,也被古人细致捕捉,从而展开对时令、自然和生命的无限遐想。

一、暖色:胜似阳春的明媚光彩

立冬之后,天地并不像人们想象中的一夜之间变得萧索寒冷。江南地区在孟冬之时仍风和日丽、温暖宜人,有的地方晚菊未凋,早梅初放,明明是冬景却似春华,被称为“小阳春”。秉持“天人合一”观念的古人,将源于自然的诗意色彩铺陈于随处可见的起居日常之中。

唐代诗人谢良辅有诗云:“江南孟冬天,荻穗软如绵。绿绢芭蕉裂,黄金橘柚悬。”江南的冬天,荻穗轻柔地飘摇,似乎还延续着深秋的丰收喜悦。蕉绿橘黄,斑斓多彩,不亚于苏轼笔下“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”的灿然景象;宋人韩淲《西江月》中的“梅蕊小春天气,橘林良月风光”,有与苏轼诗异曲同工的明媚与安详。

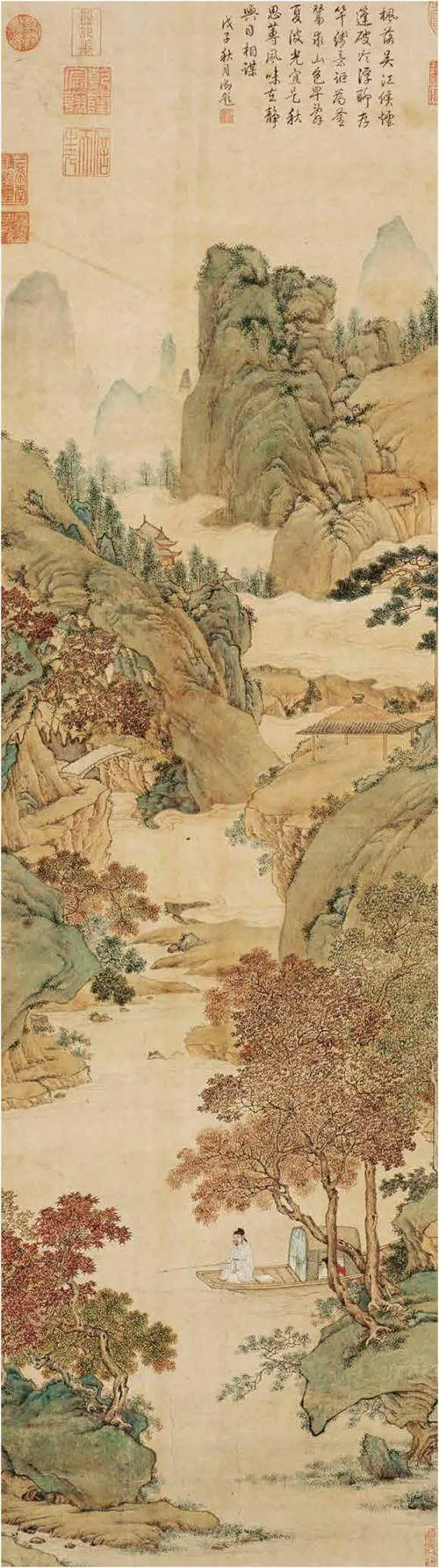

孟冬时节的山林之色,也延续了秋天的异彩纷呈,给人一种既明丽又深沉的印象。“万山红遍,层林尽染”,被秋霜染过的枫叶红如晚霞,如花似火,难怪杜牧一句“霜叶红于二月花”成了千古赞词。

缃叶色,指叶子被寒意染成的黄色。许慎《说文解字》注:“缃,帛浅黄色也。”早在周朝,皇后祭祀蚕神的礼服“鞠衣”就是缃叶色的,后来,这种颜色被广泛应用于丝织品,成为女性衣物的首选色彩。汉代《陌上桑》云:“缃绮为下裙,紫绮为上襦。”唐代李峤诗中的“鱼戏排缃叶,龟浮见绿池”,便是初冬里一幅浓墨重彩的图卷。宋代文人雅士常将缃叶色用于书画卷轴与套袋,以彰高雅之趣,“缃帙”“缃素”等浅黄色丝织品也成了书卷的代称。清代沈寿的《雪宦绣谱》还将缃叶色细分作老缃、墨缃、银缃等不同色级,足以显示古人的精致和对颜色的考究。而孟冬山林,不同色相的缃叶色层层叠叠,每一抹都是自然无言的诗篇。

二、冷色:清冷宁静与荒寒之境

越临近冬,万物之色越收敛,显现出寂静空旷的气象。天高气爽,风过云开,淡泊之感油然而生。南唐后主李煜喜爱的“天水碧”色,就出自天降寒露的入冬时节。《宋史》载:“煜之妓妾尝染碧,经夕未收,会露下,其色愈鲜明,煜爱之。自是宫中竞收露水,染碧以衣之,谓之‘天水碧’。”露水染碧的衣料展现出独特的蓝绿色调,清莹澄澈,让人心生欢喜。臣民们纷纷效仿,一时形成风尚。

五代画家顾闳中所绘的《韩熙载夜宴图》中,侍女的衣饰和床褥的布料多见清浅的碧色,足见其受欢迎程度。宋徽宗也偏爱“天水碧”的淡远意境和光华,在汝窑釉色上将其延续并推向又一高峰。北宋欧阳修写“夜雨染成天水碧,朝阳借出胭脂色。欲落又开人共惜”,元代刘因写“色染女真黄,露凝天水碧”,皆是对“天水碧”喜爱有加的赞美。

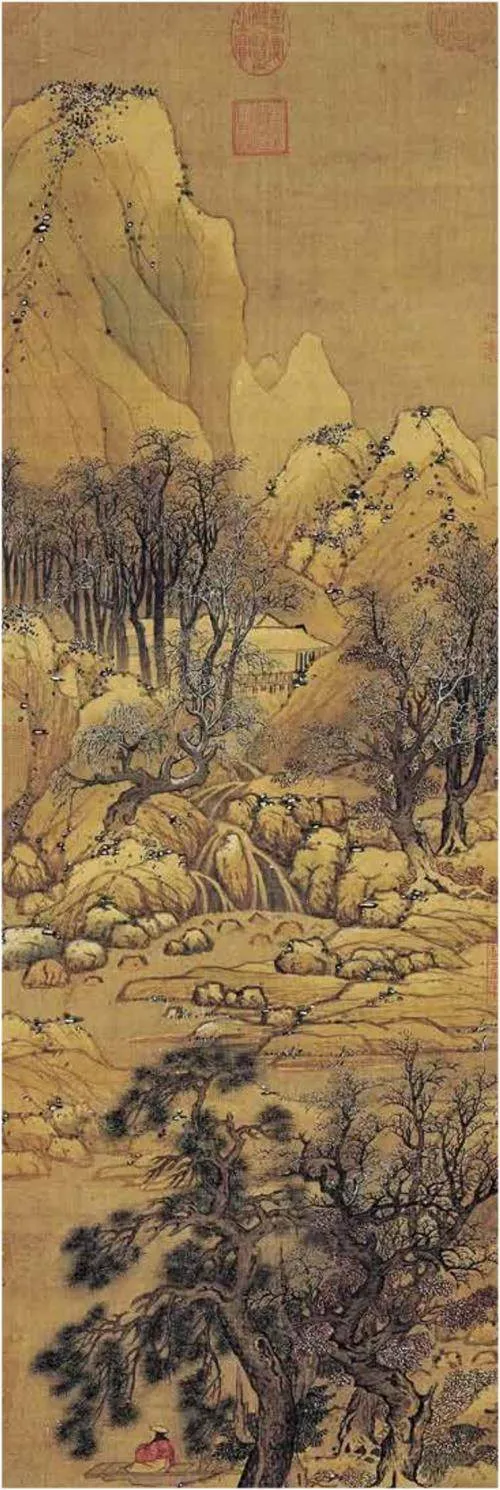

朔风凛然而至,万物休养生息。《月令七十二候集解》云:“冬者,终也,万物收藏也。”实际上,荒寒寂寞的表象下,正是万物蓄势待发之时。初冬之色实际上并非严冬那般冷峻,而是以清冷宁静为主,如月白、百草霜、玄英等。正如泰戈尔所说:“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。”落叶回归大地,生命的落幕往往静默、深邃而平和。方死方生,即为永恒。

初冬的月,最是空灵皎洁。关于月白色的记述最早见于《史记》:“太一祝宰则衣紫及绣。五帝各如其色,日赤,月白。”这里的“月白”仅指代白色的月亮。明代《天工开物》言:“月白、草白二色,俱靛水微染。”可见,靛水染成的淡蓝色,便是如露凝冰的月白色。宋代钧窑中的月白釉,质地致密而透着清雅的微光,温润似玉。君子尚玉,月白色也因如玉的色泽和气质而深受文人喜爱。

明代高濂在《遵生八笺》中言及蜡砑五色笺:“亦以白色、松花色、月白色罗纹笺为佳,余色不入清赏。”高濂认为月白色素净淡雅,可入清流。诗词中多见“月白”踪迹,其中最为人所熟知的,莫过于白居易《琵琶行》中的名句:“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。”诗人眼中秋冬之交的江心秋月,寂然、散淡而又略带哀愁。

“月白”这一诗意的表达,穿越时空,留下无数美好记忆。月白色,是唐代李白笔下“天清江月白,心静海鸥知”的闲适与辽阔,也是南宋王十朋诗中“小轩深院夜凄清,月白霜寒天色好”的微凉夜色;是南宋范成大诗中“夜久南枝翻倦鹊,茫茫月白众星稀”的寂寥与苍茫,也是明人何景明送别友人时“月白寒城菊有花,孤灯落叶映交加”的不舍与别愁。历史长河中洗练出的“月白”,映照无数文人的心迹。

冬天在古时还有一个雅致的别称“玄英”,语出《尔雅》:“春为青阳,夏为朱明,秋为白藏,冬为玄英。”《楚辞》中说玄英就是纯黑色。玄,既为始,也为终。道家思想认为,玄是万物之源,正如老子所言:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”萧瑟的冬,既是生命归于沉寂的终点,也是孕育新生命,开启下一时序轮回的起点。

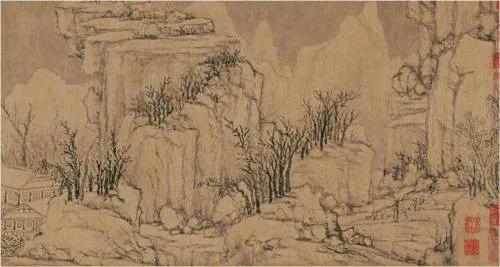

中国传统的五色观由自然生发而来,黑色是五色之终,是生命本源之色,也象征着万般绚彩归于终极的无光状态。五色对应四时,黑对应着冬,蕴含着向死而生、循环往复的大智慧。中国传统艺术中也蕴含着这种智慧,所谓“墨分五色”,水墨画仅凭单一的黑色,便能通过“浓、重、淡、清、焦”的细腻变化,于方寸画卷之间勾勒出天地乾坤的广阔与壮美。文人画在此基础上进一步追求一种恬淡寂寞的气质,明代画家恽向称之为“画气必冬”。正如元代画家倪云林的画作,尺幅之间是空旷的天地山水,似超脱于宇宙之外,融合于时空之中,传达出清静而寂寞的永恒感。

与玄英同为黑色相的,还有“百草霜”色。初见百草霜,觉其意象凄凉,“万花落尽,百草成霜”,颇为萧索。据《本草纲目》记载,百草霜实际上就是稻草、麦秸等燃烧后,在灶额、烟炉上结成的黑烟灰,“其质轻细,故谓之霜”。百草霜虽看似暗淡平凡,却有止血消积、解毒散火的功效,实为好物。治愈疾痛的百草霜,更应了“落红不是无情物,化作春泥更护花”中蕴含的哲理。

三、冷暖之间:声色流转与生命沉思

明代文人画家陈洪绶有诗云:“萧索见本来,艳丽知俨象。”不经意间道出了由秋入冬的色彩变化,富有哲思。深秋时节大自然色彩绚丽繁复,气象万千。步入寒冬,在荒芜清冷的天地间,繁华褪去,万物显得更加纯净、真实,生命的本质因此显现。人在冬季似乎更易感知时间的流逝、生命的落幕,所以王献之漫步山阴林间,不由发出“秋冬之际,尤难为怀”的感慨。

时光荏苒,在距离东晋千年之后的明代,谭元春写下《秋冬之际草》对话古人,显示出更为豁达的心境。其中言:“夫已冬而秋,不犹之方春而夏乎哉?莺花藻野,则春全在夏矣;红黄振谷,则秋不遽冬矣。故君子际之以答岁也。”他认为君子应当懂得在四季更迭中找到平衡,从容应对岁月的流转。说到底,便是悲喜自渡,冷暖自知。秋去冬来,如同春夏交替一样自然而耐人寻味。不以物喜,不以己悲,活在当下,坦然前行。

季节的更替,亦犹如从容的脚步声,徐徐前进,步履不停。当再次回望孟冬时节,秋冬之交的色彩,无论是绚烂还是静美,都是生命不可或缺的诗篇。四时流转,是时间的印记,更是心灵的修炼场。怀着一颗平和的心,珍惜每一刻的生命体验,方能得大自在。天开图画即江山,在自然轮回的时序之外,享受天地万物之美,找寻生命的真谛与永恒。