竹笛协奏曲《魂牵沂蒙》第二乐章《血洒孟良》创作分析(上)

2025-02-18潘勇刚齐丽花赵玉鑫

摘要:竹笛协奏曲《魂牵沂蒙》是由山东艺术学院作曲专业教授、硕士研究生导师何清涛作曲,山东艺术学院二级教授、硕士研究生导师郝益军(作曲、竹笛演奏)于2018年合作完成,先后荣获2018年度国家艺术基金舞台艺术创作资助项目、第十一届山东省“泰山文艺奖”音乐类一等奖等。作品以解放战争为宏观背景,讲述1947年中国人民解放军在临沂蒙阴县对战国民党的孟良崮战役,诠释了山东人民奋勇抗战、勇于牺牲的解放精神和水乳交融、生死与共的沂蒙精神特质。全曲共分三个乐章,其中第二乐章《血洒孟良》着重表现孟良崮战役的场景,作品在主题音调、动机发展、协奏方式等方面的创新,使之成为《魂牵沂蒙》整部乐曲中最核心出彩的一章,既是整部作品创作手法的凝练,又是对战争历史的真实写照。

关键词:竹笛协奏" 魂牵沂蒙" 血洒孟良" 创作分析

一、《魂牵沂蒙》创作概述

竹笛协奏曲《魂牵沂蒙》以解放战争为背景,讲述了在孟良崮战役中,沂蒙人民在中国共产党的领导下为追求翻身解放誓死奋战的壮烈场景,将“党群同心,军民情深,水乳交融,生死与共”的沂蒙精神表现得淋漓尽致。作曲家何清涛与郝益军作为土生土长的山东人,自幼便受齐鲁文化和沂蒙精神的熏陶,数次在创作、演出时的采风活动为“沂蒙音乐创作”积累了丰富的经验。近年来,他们创作、演出了如《沂蒙畅想曲》《丰收》等大量有关沂蒙主题的音乐作品,荣获全国首届民族管弦乐作品征集比赛铜奖,山东省首届“泰山文艺奖”一等奖等重要奖项。

竹笛协奏曲《魂牵沂蒙》自开始规划至乐曲首演、修改完成,前后历经近10年时间。据了解,作品从2013年9月就进入实质性的创作阶段,先后将三个乐章的缩谱一一完成并通过主奏乐器试奏,多次进行加工修改,并邀请山东省音乐界部分专家对该作品提出修改意见,使作品得到进一步提升。在第一乐章完整版配器初稿完成后,立刻进入了该乐章的排练加工修改阶段,并于2014年11月21日在山东省会大剧院成功演出,获得了广大观众和业界专家的一致好评。历时多年的精心打磨,2021年底,作品《魂牵沂蒙》完整版终于呈现到大众眼前。《魂牵沂蒙》作为齐鲁音乐文化的优秀代表作品,以描述、颂扬沂蒙精神为主旨,采用笛子与民族管弦乐队协奏的多乐章套曲形式,通过“送郎参军”“血洒孟良”和“沂蒙颂歌”三个部分,完整地将孟良崮战役前、中、后鲜活呈现。作品以独特的齐鲁音乐语汇,展现千万沂蒙儿女用乳汁、独轮车、热血和生命参与抗日战争及解放战争,最终迎来新中国成立,换来幸福生活的不屈精神与力量。

二、《魂牵沂蒙》音乐主题与地方特色音调

在对主题音调写作上,作曲家何清涛和郝益军经过大量考究,最终决定将山东民歌《大辫子甩三甩》的音调作为核心主题,通过《大辫子甩三甩》发展的主题旋律,描绘了山东女性形象——作品中女主人公妮儿,并使其成为战争中百姓、爱人和革命者的代表形象。

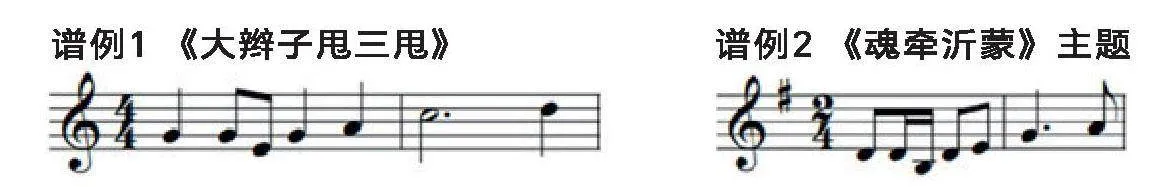

通过谱例1和谱例2对比,可以看出作曲家用下四度移调的手法,将节奏时值整体缩短一倍,形成了略微低沉但又相对紧密的主题音调,这可以更好地将妮儿悲愤的战斗意志和年轻的人物形象进行刻画。

在地方特色旋律的使用上,作曲家运用板腔体手法,将山东民歌《沂蒙山小调》(见谱例3)在保留骨干音“re-sol-mi-re-mi”的基础上,将其简化后加花,形成了贯穿乐曲、具有山东沂蒙象征的曲调(见谱例4)。这些手法的运用充分表现了乐曲内容,体现出地域特色,深刻揭示了乐曲的主题。

三、《血洒孟良》的音乐形态分析

第二乐章《血洒孟良》是竹笛协奏曲《魂牵沂蒙》的第二乐章,以著名的“孟良崮战役”为蓝本,表现了孟良崮战役中军民所经历的艰苦卓绝的战斗和迸发出的舍身忘我的昂扬斗志,刻画了人民将士为建立新中国的大义,而舍己献身、英勇战斗、血洒疆场的场面。作曲家通过将协奏曲这种音乐形式与中国民族乐器相结合,产生了强烈的音乐表现力与戏剧张力。

(一)乐队配置

西方的协奏曲通常是由独奏者与乐队构成的协奏部组成,二者相互抗衡。在这首竹笛协奏曲中也基本遵循了这一原则。在乐队配置上,协奏部由吹管乐器、弹拨乐器、拉弦乐器和色彩乐器及打击乐器组成,主奏部为竹笛。其中,协奏部的吹管乐器组包括:梆笛、曲笛、高音笙、中音笙、低音笙、高音唢呐和低音唢呐。协奏部弹拨乐器组包括:柳琴、琵琶、中阮、大阮、扬琴和筝。协奏部拉弦乐器组包括:高胡、二胡、中胡、大提琴和低音提琴。色彩及打击乐器组包括:定音鼓、小军鼓、大鼓、颤音琴(Vibraphone)、吊镲、大镲、三角铁、梆子和铃鼓。该民乐协奏曲的乐队配置借鉴了西洋协奏曲的成熟乐器配置原则,结合民族乐器的音响及性能特点,形成了符合中国民族乐器特点的民乐协奏曲的乐队配置。

(二)动机发展

从曲式角度来看《血洒孟良》这一乐章可划分为五段:第1~44小节为第一段。第45~105小节为第二段。第106~142小节为第三段。第142~168小节为第四段,第169~210小节为第五段。

1.折线动机与三音动机

第一乐段开始的前四个音为贯穿整个乐章的主导动机。该动机的基本形态为B羽下行纯四度跳进至♯F角,随后上行小七度跳进至E商,又下大二度进行至D宫音。由于该动机呈现出下行、上行再下行的形态,因此称其为“折线动机”。该折线动机前两个音的羽到角的进行相当于西洋调式中的小调主属进行,这样的音程关系体现了鲜明的调性倾向。

第一乐段包含5个乐句,第一乐句为1~12小节,第二乐句为13~20小节,第三乐句为21~32小节,第四乐句为32~41小节,第五乐句为42~44小节。第一小节由“折线动机”开始,整个乐句具有引子的意义。第二乐句是折线动机的变形发展。第三、四乐句为第一乐句后四个小节(即7~10小节)提炼变化而来,其形态特点可以总结为下行级进的三音,在此称其为“三音动机”。第五乐句综合了“折线动机”与“三音动机”。

综合来看第一乐段,第一乐句中出现的两个动机,“折线动机”和“三音动机”,成为贯穿整个乐段的主导动机,整体呈现出先分别发展再综合再现的形式。并且通过后面的分析我们可以知道,这两个动机不仅贯穿了整个第一乐段,而且也是整个乐章《血洒孟良》的乐思核心。

2.节奏动机

第二乐段可视为一个带引子和尾声的单二部曲式,整体来看为B羽调式。开始于协奏部49~56小节的八小节的引子,这八小节为4+4的结构,引子的后4小节引出该乐段主奏部的节奏型,由于该节奏型贯穿整个第二乐段,因此称该节奏型为“节奏动机”。

引子之后是第二乐段单二部结构的第一部分,从57~74小节,共计18小节。该部分旋律由主奏部演奏,可分为4个乐句,这4个乐句由♯F角开始,随后在E商调上进行下二度模进,之后第三、四乐句均为B羽调。这4个乐句由♯F角至B羽,呈现出上四度的调式运动方向,属、主间的倾向性很强,整体调式调性非常明确。

第二乐段第二部分,从76~94小节,共计18小节。第二部分为第一部分的完全再现,但4个乐句改由协奏部4个乐器组来演奏。第一乐句由弹拨乐器组演奏,第二乐句由拉弦乐器组演奏,第三乐句由乐队齐奏,第四乐句由拉弦乐器组演奏。第二部分在旋律上与第一部分完全一致,但演奏乐器的变化生成了音响音色的对比效果。

第二乐段自97~105小节为9小节的乐段尾声,随后是为第三乐段。

3.旋律动机

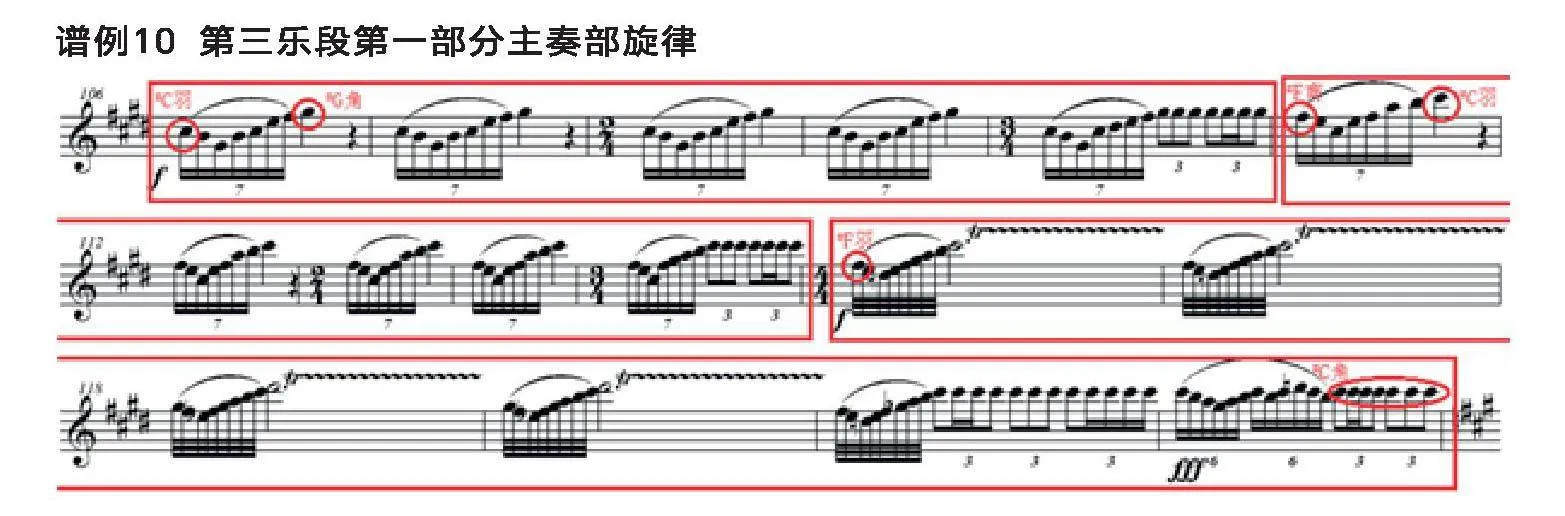

第三乐段为华彩乐段,二部结构,主奏部演奏旋律,协奏部演奏和声性伴奏。第一部分为106~121小节,第二部分为122~142小节。其中,第一部分可分为3个乐句:106~170为第一乐句,旋律动机由♯C羽运动至♯G角从而确立此处为♯C羽调(五度的主属进行确立调性)。111~115小节为第二乐句,旋律为第一乐句的上四度模仿,到达了下属调,变为由♯F商运动至♯C羽。所以第三乐段第一部分前两个乐句的调性走向为主(♯C羽)属(♯G角)下属(♯F商)主(♯C羽),调性感强烈。第三段第一部分第三乐句为116~121小节,运用民族调式中“清角为宫”的转调方式,转调至♯F羽调至♯C角的旋律动机。

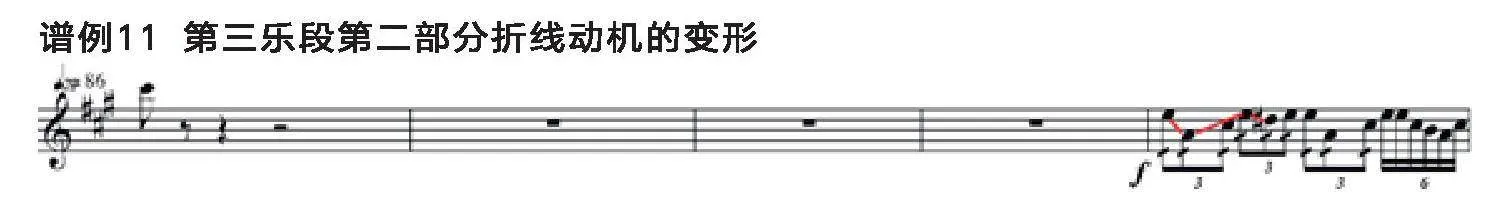

第三段第二部分为126~139小节,起始于E徵到A宫的跳进,还有变徵音♯D的出现,所以调性很明确,为A宫系统雅乐。该部分主要由旋律动机的连续模进构成,此处动机为“折线动机”的变形。

总得来看第三乐段,该乐段由两种动机分别发展为两部分,构成对比性的二部结构。该乐段音符密集,速度较快,采用模进的发展手法,表达出了紧张迫切的音乐情绪。第三乐段音乐的核心仍旧是主奏部,协奏部乐队还是根据主奏部的节奏配以和声。

第四乐段为一个四句体的结构,第一乐句为142~147小节,g羽调式,主奏部旋律的动机位于第一乐段第二乐句(13、14小节)的扩大倒影式的变形(见谱例8),并在此基础上发展为5+9+5+5的四句体格式。第二乐句为147~155小节,调性为c商。第三乐句为156~161小节,调性为f徵。第四乐句为161~166小节,调性为F徵。

第四乐段主奏部旋律整体比较和缓而悠长,与第三乐段的密集音型的节奏产生对比。此时与主奏部旋律相配合的是协奏部演奏的音层式的音响背景,协奏部主要采用模进的方式演奏节奏密集的音,协奏部此处的节奏与第二乐段“节奏动机”很接近,为节奏动机的变形。

(待 续)