申剑:当热爱变成责任时

2025-02-18王妙甜

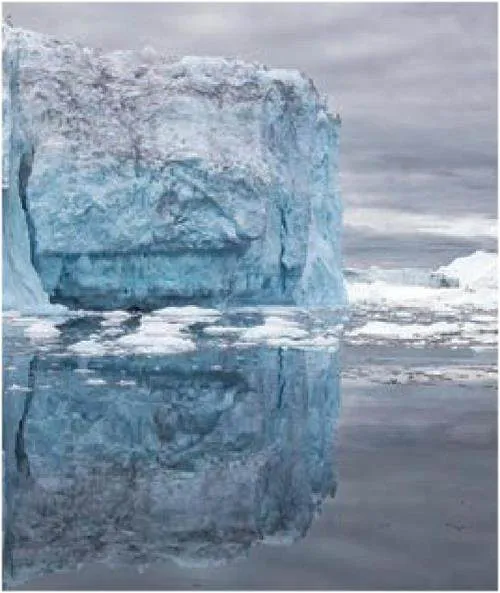

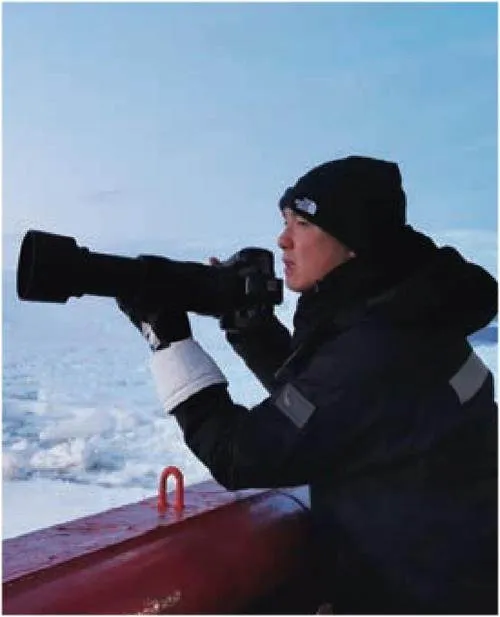

2024年夏,申剑踏上北极之旅。在冰岛北面埃亚峡湾(Eyjafjörður)中部的Strýtan潜水点,他和同伴们下潜到海平面以下约65米的石灰岩热液口,采集热液口喷出的约为70℃的碱性热水样本。在主流的生命起源论中,现代细胞生命共同的祖先卢卡(LUCA)约40亿年前出现在海底热液口。此行中,申剑还登上了格陵兰岛。在这片已经感受到气候危机征兆的冰川地区,他将采集到的样本带给国内专业机构,分析海洋中的微塑料,探究这一污染物是否已经在冰川与降雪中广泛存在。

这位来自上海的“80后”从而立之年起,将海洋探险变成了自己“乌托邦式”的生活方式。他在2011年爱上潜水,2017年创办了海洋公益组织“亿角鲸”。从此,探索海洋、保护海洋成为他赋予自己的使命。

“目睹”的力量

年轻的时候,申剑爱徒步旅行,周五时常坐绿皮火车逃离上海。“凌晨四五点到黄山,白天爬黄山,晚上住在山上,第二天醒来看日出,绿皮火车返回上海就标志着周末结束。”他说。“疯狂特种兵周末”几乎充满了申剑的青年时期。“其实目的地不一定是最吸引我的,在路上反而会更吸引我。”申剑说。

2011年,申剑开始潜水,喜欢拿着相机拍照,看到相机里五彩斑斓的照片像海洋纪录片里一样美丽,这更加激发了他去看最壮观的海底世界的想法。有一回,申剑与家人再次去他第一次潜水的地方菲律宾长滩,此行还有他快80岁、从来没有出过国的奶奶。“有一天家人给我放了个假,让我单独活动,于是我去了第一次爱上潜水的地方看一看。”这次故地重游深深地给申剑上了一课。“原先那里美丽的珊瑚已变成一块块白色‘尸体’,周围淤积着尘土、泥浆,还有一些塑料瓶沉在那里。”申剑回忆道。

为什么两年的时间就能让这些珊瑚全部灭绝?“原因有很多,过度开发,有的游客可能会采一株珊瑚或者拿一只海星,还有对海洋有害的防晒霜,都有可能对原来的珊瑚生态造成根本性破坏。”申剑说。

目睹“奇观”变为“废墟”,申剑内心震惊、痛苦,他开始认真思考:一个普通公民是否能通过自己的行动为海洋保护带来改变?申剑带着这样的想法延续他的海洋探索。

2017年,申剑到丹麦出差,趁着这个机会还去了挪威,并计划拍摄一部采访当地人对气候变化想法的短片。“我设想的是采访9个人,拍每个人脸部的特写。他们在谈到气候变化对当地生态环境造成的问题时,面部表情一定会展现一些真实的东西。”拍摄前,申剑曾以为这些挪威居民会通过镜头表达他们对生态问题的忧虑和哀伤,但现场的拍摄让他感受到北极圈居民的达观与超脱。他在挪威的一个镇上找到了10位居民,他们每个人都在镜头面前笑得很开心。

“这些人都是我在不同时间、不同地点遇见的,但他们都给出了几乎一样的回答,‘我是当地人,我对气候变化、对全球变暖的感触要比你深得多,因为我生活在这里,但是看到你正在行动,千里迢迢从中国来到这边,记录下来,你去呼吁,去行动,我相信你身边有朋友也会因为你的行动去关注。我相信世界上此刻还有很多人都在行动,这么多人都在行动,未来一定是有希望的,有希望当然会让我觉得开心,’”申剑回忆道,“当第一个人跟我这么说的时候,我觉得他情商好高,慢慢地,到第二个、第三个,第九个、第十个人都跟我这么说,我感觉自己受到了鼓舞。”这种达观如同一股神秘的力量在为申剑指引方向,带着某种命中注定的预兆。

海洋保护组织

完成短片《九张面孔》后,申剑想创立一个致力于海洋环境保护的中国NGO组织。裸辞做公益,身边的人听到后都认为他“财务自由,追求人生意义”。申剑坦言事实并非如此。

起初,他并不知道如何做一个海洋保护组织,从热爱转换到职业全靠自己一点一点摸索。民间机构如何与官方环境保护部门打交道?如何向公众介绍亿角鲸是做什么的?怎样跟企业说明独立机构做了什么、能做什么,以及为什么要支持海洋科研项目?“永远没有已经准备好的时候,一切都是先开始去做。”申剑说。

“NGO一个很重要的工作就是向公众传播科学理念,但是那个时候网上的很多科普类的推文、视频里的知识大多是哗众取宠,使用夸张或者不好的案例。所以我们自己一定要专业,参与到科研中,才能真的明白问题如何产生、如何向公众介绍海洋真正的状况。还有一点,我们作为一个民间组织,可以帮助科研人员下海采集、拍摄、观测。”申剑分享道。以科研为目的的探索、研究与保育,是亿角鲸成立之初就确定的根本工作之一。申剑并没有海洋科研的背景与资源,一家一家拜访,让他有机会参与到科研项目中。同济大学是第一所与申剑达成合作的高校,在与学者和科研人员的聊天中,申剑了解到,他们需要的是精度高又便携的海洋微塑料采样装置,于是一起参与了这个设备雏形的改进研发过程,找工厂制作,把它改到最理想的一个状态,再带着设备天南海北地去实验。

亿角鲸这些年陆续做了一些值得铭记的事情。2019年开始到世界各地采样,还把与同济大学合作研发的设备带去了北极;同样在这一年,他们作为唯一一个民间组织参与了关于微塑料污染的国际项目“plas poll”。2020年,亿角鲸登上了破冰船,用三个多月的时间完成了南极科考。2022年,申剑个人完成了一项挑战,在海底12小时清理渔网,用这种方式唤起公众意识。随着科研探索与支持等项目看到了结果,亿角鲸也在公众科普领域加大投入,讲座、论坛、工作坊、海洋主题艺术展陆续推出,团队甚至在30天内用回收海洋塑料制作了一架可再生钢琴。这些全靠包括申剑在内的三名全职员工和一些前来支持的志愿者完成。

NGO的运营和发展困难重重。经费支持是一个相当大的挑战,目前捐助只占亿角鲸总收入的3%到5%,申剑希望2025年能够实现收入完全覆盖科研经费。想要影响更多人,申剑和亿角鲸必须调动更多资源。“单纯做研究,受众会相对狭窄,如果把海洋科研作为文化事业去传播,让更多企业参与进来,不仅能拿到资金支持,也能借助别的平台、品牌的影响力把海洋知识传播出去,影响更多的人,最终受益的还是环境。”

Qamp;A

CNT×申剑

Q_\"亿角鲸\"这个名字从何而来?

A_“亿角鲸”是生活在北极水域的鲸鱼“一角鲸”的谐音,一角鲸的个性很轴,是“一根筋”那种,做公益事业需要保持这样的执着,这不是一个人的事业,需要亿万人参与进来。

Q_以海洋探索为目的的旅行,你会推荐哪里?

A_冰岛。2024年似乎中国人又“回到了”冰岛,但大多会前往南部知名的“黄金圈”。我会更推荐冰岛北部,那里有一些火山口,还有中国在北极第二座科学考察站,位于冰岛北部城市阿库雷里(Akureyri)的凯尔赫。因为冰岛政府经历过破产,北极圈的生活日照时间短,寒冷的季节漫长,当地政府想鼓励人们积极生活,就把城市里红绿灯的红灯全部变为爱心,这的确能够鼓励到大家,也很浪漫。

冰岛北部还有高地、峡湾,以及诸多外岛。格里姆塞岛(Grímsey)是冰岛唯一位于北极圈内的岛屿,也是观赏极光的绝佳地点,岛上栖息着海鹦,色彩鲜艳的嘴巴很可爱,这里是观鸟爱好者的天堂。

Q_北欧文化有哪些吸引你的地方?

A_维京人有调动热情的能力,这一点可能跟社交媒体上宣传的北欧人很“社恐”完全不一样。

有一回,我在挪威荒郊野岭,车子翻了,其实那里也见不到几个人,但是大概10~20分钟后,来了二三十个人,有挪威大爷过来让我把电话给他,他打了20多分钟电话帮我叫救援;还有人告诉我翻车千万不要自己掉过来,万一掉坏了,保险公司就赔不了了;还有一个妈妈带两个孩子过来看热闹,陪我聊天,他们说没怎么见过中国人;最后一个大哥开车从我面前嗖地一下开过去了,我还想这个人为什么没有停下来,接着就看他把车一路倒回来了,把车窗摇开,对我说他刚才看到救援车了,两三分钟就到。

特别有意思的是,等救援人员来了,我对路人说大家都散了吧,他们都说没事,陪着我,我真的是好不容易把热心的挪威人劝走了。也许维京人的长相、气质也很符合刻板印象里北欧人的冷漠,但是你可以想象,如果生活在极寒地区,冬天看不到太阳,没有热情的话,人类很难生存下去。

Q_你能为我们介绍一个中国海洋生态保育做得很好的地方吗?

A_山东长岛的中华斑海豹保护案例。10多年前,当地政府发现每年都有2~3只中华斑海豹来到长岛海域进行交配或休息,它们更多生活在渤海湾北部的辽东湾附近。为了给动物创造更好的栖居环境,当地政府果断拆除了十几部风力发电设施,为斑海豹和鸟类创造了更安全的环境,在长岛海域划定了一大片区域作为海洋保护区,禁止围海养殖等破坏性活动,为海豹提供了稳定的食物来源和栖息地。现在,有二三十只中华斑海豹成了长岛的“常住居民”。