明确不同耕作栽培模式对玉米主要病害影响的实验总结

2025-02-17高慧敏白洪芳

为了明确不同耕作模式对玉米主要病虫害带来的影响,本文选取三比空密疏密平作、二比空平作、宽窄行平作、常规平作耕作方式,以常规垄作为对照组,比较了不同耕作方式对玉米生长时期的大斑病、茎腐病、穗腐病三种病害发生情况进行了调查研究。研究结果表明,相较于传统的垄作,采用三比空密疏密、二比空等耕作方式,可以有效防止玉米大斑病的发生,而采用深翻耕作则可以有效防止大斑病和茎腐病的发生;采用直接进行秸秆还田的耕作方式则会加重大斑病、茎腐病、穗腐病的发生概率。而采用秸秆腐熟之后再进行还田,则会在一定程度上降低玉米茎腐病和穗腐病的发病概率。

一、材料与方法

1、试验地概况

本次实验选择在辽宁省瓦房店市进行,瓦房店属暖温带大陆性季风气候区,冬无严寒、夏无酷暑、四季分明,年平均气温9.3℃,无霜期165~185天,平均降水量580~750毫米,全年太阳总辐射量143.3千卡/平方厘米。本次实验位于瓦房店驼山乡龙河村的玉米实验基地,该实验基地常年种植玉米,周围农田也是以玉米为主要农作物。所种植的玉米品种为辽单575、双乐68、铁研58等,都是辽宁省内主要栽培的品种。其中,辽单575在茎腐病和穗腐病方面表现出中抗特性,但易感大斑病;双乐68玉米品种,对于大斑病的抗性表现为中抗,对茎基腐病的抗性表现为感病;铁研58抗茎腐病,易感大斑病。

2、实验设计

对实验基地的玉米病害发生情况进行调查。不同模式的试验处理均为大区种植,处理区面积为0.67公顷,种植密度为60000株/公顷,采用随机排列方式,实验处理区的田间管理同当地对照组玉米大田。秸秆还田模式为粉碎覆盖免耕还田、深翻+旋耕交替还田、深翻还田和旋耕还田。

3、研究对象

结合当地玉米种植的实际情况,将玉米大斑病、茎腐病和穗腐病作为具体的玉米病害研究对象。①玉米大斑病是由大斑病凸脐蠕孢引起的、发生在玉米上的一种常见且重要的病害。危害部位主要集中在叶片,严重时也危害叶鞘和苞叶。该病的病症表现为:发病初期,在叶片上出现小型黑色斑点,通常为圆形或椭圆形,边缘清晰锐利。然后斑点周围开始出现黄化,黄化区域逐渐扩展,形成明显的黄化环。叶片逐渐失去绿色,褪绿现象明显,病斑沿叶脉排列成条纹状,呈现相对规则的纵向排列。至发病后期,病斑扩大、相连,叶片枯黄、干瘪,最终凋萎死亡。在连雨天时,病斑上会出现灰黑色霉层,这是由于病原孢子大量分生造成的。②茎腐病,也被称为茎基腐病或玉米青枯病,是玉米生产中一种常见的病害,主要危害玉米的茎秆和叶鞘。玉米茎腐病是由多种病菌单独或复合侵染引起的,主要包括真菌和细菌两类病原。在不同生长阶段,玉米茎腐病的症状有所不同。在苗期,主要表现为茎基腐,即茎基部皮层呈淡褐色或黑褐色,绕茎基部一圈,有的已失水变缩,且叶片变黄、萎蔫。在乳熟后期至蜡熟期,为发病高峰期,常突然成片萎蔫死亡,因枯死植株呈青绿色,故称青枯病。此时,根部和茎基部腐烂,茎基部1~2节处开始出现水渍状梭形或长椭圆形病斑,随后很快变软下陷,内部空松,一掐即瘪,手感明显。果穗苞叶青干,穗柄柔韧,果穗下垂,不易掰离,穗轴柔软,籽粒干瘪,脱粒困难。③玉米穗腐病又称赤霉病、果穗干腐病,是由禾谷镰刀菌、串株镰刀菌、青霉菌、曲霉菌、枝孢菌、单瑞孢菌等近20多种霉菌侵染所引起的、发生在玉米植株上的病害。玉米穗腐病的病原主要包括禾谷镰孢菌、轮枝镰孢菌、草酸青霉菌、黄曲霉菌等多种霉菌。这些霉菌在土壤中、病残体上或种子上越冬,成为第二年的初侵染源。玉米穗腐病主要危害玉米的果穗及籽粒。被害果穗顶部或中部变色,并出现粉红色、蓝绿色、黑灰色、暗褐色或黄褐色霉层,即病原菌的菌体、分生孢子梗和分生孢子。病粒无光泽、不饱满、质脆、内部空虚,常被交织的菌丝所充塞。果穗病部苞叶常被密集的菌丝贯穿,黏结在一起并贴于果穗上不易剥离。仓储玉米受害后,粮堆内外长出疏密不等、各种颜色的菌丝和分生孢子,并散发霉味。

4、调查方法

针对3种玉米病害的调查,均选择在9月中旬玉米蜡熟期内进行。其中,针对大斑病的调查在每个试验区内选择5处调查点,每个调查点60株玉米,针对玉米植株的发病级别以及病情指数进行计算。对于玉米茎腐病的调查,选择各个试验区4垄玉米,调查记录玉米总株数和发病株数,从而得出茎腐病的发病率。对于玉米穗腐病调查,选择各个试验区4垄玉米,记录玉米总穗数和发病穗数,并对发病级别以及病情指数进行计算。病情指数的计算公式:病情指数=100×Σ(各级病叶数×各级代表值)/(调查总叶数×9)。

5、栽培模式

采用的栽培模式为三比空密疏密平作、二比空平作、宽窄行平作、常规平作和常规垄作。

①三比空密疏密平作也被称为“三比空”或“密疏密”种植方式。这种种植方式的核心在于通过合理的空间布局,优化玉米植株的生长环境,提高光能利用率和土壤养分利用效率,从而达到增产的目的。在三比空密疏密平作种植模式下,通常设定垄距为47厘米左右,密垄的株距控制在20~22厘米之间,而疏垄的株距则放宽至40~44厘米。这样的设计使得3垄玉米的种植密度较高,而中间的1垄则保持空置,形成“种三垄空一垄”的格局。以4垄为1个循环单位,即每4垄中有3垄种植玉米,1垄空置。通过这样的循环布局,每亩地的保苗数量可以控制在4000~4500株之间。

②二比空平作即在原有的垄作条件下,选择种植2垄玉米而空出1垄的栽培方法。这种布局使得原本可能种植在3垄上的玉米苗被集中到2垄上,从而增加了种植密度。其以3垄为1个循环单位,其中2垄种植玉米,另1垄保持空置。这样的布局有利于改善玉米田的通风透光条件,减少病虫害的发生,同时也有利于提高土壤养分的利用效率。在正常亩保苗情况下,通过“二比空”种植方式,较常规栽培增加了苗的数量。采用二比空平作耕作模式种子籽粒一定要均匀一致,以保证出苗整齐。这是解决大小株问题、消灭三类苗的关键。且株距要均匀一致,以保障养分均衡供应,提高养分利用率。

③宽窄行平作是指将原来的均匀行距改为宽行和窄行交替种植的不均匀行距种植方式。在宽窄行平作中,当年的窄行即为次年的宽行,实现了倒茬种植。宽行和窄行的具体宽度可以根据地区、土壤、气候和作物品种等因素进行调整。一般来说,宽行宽度在70~80厘米之间,窄行宽度在40~50厘米之间。这样的布局既保证了作物的通风透光条件,又有利于土壤养分的均衡利用。从整体上来看,宽窄行种植使得作物在田间分布更加合理,有利于通风和透光,减少了作物间的竞争,提高了光能利用率。宽行覆盖秸秆,窄行种植作物,既实现了秸秆还田,增加了土壤有机质含量,又避免了秸秆焚烧带来的环境污染问题。同时,宽行还可以作为休闲带,减少土壤侵蚀和养分流失。除此之外,宽窄行交替种植实现了作物的倒茬休耕,有利于土壤养分的恢复和作物根系的更新,提高了土壤的肥力和作物的抗逆性。

④常规平作是指在平整的土地上直接进行作物种植的一种方式,无需进行复杂的地形改造或特殊的种植布局。这种方式简单易行,适用于多种作物和土壤条件。

⑤常规垄作是指在高于地面的土壤上栽种作物,通过起垄形成高凸的垄台和低凹的垄沟,以达到提高地温、防旱抗涝、改善土壤环境等目的的一种耕作方式。

6、耕作模式

①深耕是指通过机械或人工方式,将土壤深翻至一定深度(通常为20~25厘米)以增加土壤的疏松度和透气性,改善土壤结构,为玉米的生长创造良好的土壤环境。深耕有助于降低土壤的容重,增加孔隙度,提高土壤的通透性和保水保肥能力。同时深耕可以将藏于土壤中的害虫、虫卵、蛹及病菌翻到地表,通过阳光照射、低温冻融等自然因素的作用,有效减轻病虫害的发生。

②翻耕通常指使用犁等农具将土壤铲起、松碎并翻转的一种耕作方法,也通称为耕地、耕田或犁地。在玉米种植中,翻耕的主要目的是打破土壤板结,增加土壤通气性和透水性,提高土壤的渗透性和保水性,从而为玉米的生长提供一个良好的土壤环境。翻耕能够疏松土壤,打破土壤板结,增加土壤孔隙度,有利于土壤微生物的活动和有机质的分解,从而改善土壤结构。

③免耕指的是在播种前不进行土壤耕作,直接在前茬作物收获后的茬地上播种下茬作物。这种技术具有蓄水保墒、培肥地力、节能省工、增收稳产等优点。在玉米种植中,免耕技术能够减少土壤侵蚀,提高土壤肥力,同时降低生产成本,提高经济效益。免耕地块由于地表有秸秆覆盖,土壤的水、肥、气、热可协调供给,干旱时土壤不易裂缝,雨后不易积水,有利于玉米的生长。

④旋耕是指将玉米收割后留下的秸秆与土壤混合,并通过旋耕机将土壤翻转的一种耕作方式。这种耕作方式旨在通过物理和化学作用改善土壤环境,为玉米的生长创造有利条件。旋耕过程中,秸秆和土壤混合后可以减缓土壤的水分蒸发速度,增强土壤对水分的保持能力;同时,秸秆的加入可以增加土壤肥力,改善土壤通气性和保水性,促进土壤微生物的生长和活动,进而形成适合农作物生长的土壤环境。

二、实验结果分析

1、栽培模式对玉米主要病害的影响分析

在采用相同旋耕条件下,不同栽培模式对于玉米大斑病的影响调查结果:

①三比空密疏密平作耕作模式。病情指数15.94±1.48,相较于常规垄作降低30.94%。

②二比空平作耕作模式。病情指数19.60±0.54,相较于常规垄作降低15.08%。

③宽窄行平作耕作模式。病情指数21.80±1.60,相较于常规垄作降低5.55%。

④常规平作耕作模式。病情指数24.52±1.53,相较于常规垄作降低-6.24%。

⑤常规垄作耕作模式。病情指数23.08±1.42。

通过数据可以看出,五种不同栽培模式下的玉米大斑病病情指数呈现出了较大的差异,其中大斑病最为严重的栽培模式为常规平作,大斑病病情最低的为三比空密疏密平作。其中三比空密疏密平作栽培模式相较于常规垄作栽培模式,大斑病的发病率降低了30.94%,而采用二比空平作栽培模式相较于常规垄作也降低了15.08,可以看出,采用这两种栽培模式有助于降低玉米大斑病的发病概率。

2、不同耕作模式对玉米主要病害的影响分析

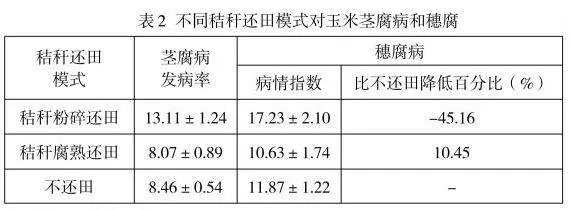

在采用相同玉米品种条件下,不同耕作模式对玉米大斑病的影响如表1所示。

由表中数据可以看出,经过深翻处理的玉米大斑病病情指数最低,相较于旋耕处理下降了17.75%,而经过秸秆还田深翻和秸秆还田免耕处理过后,玉米大斑病的病情指数相较于旋耕反而上升了28.81%和36.04%,由此可以看出,采用这两种耕作方式,会加重玉米大斑病的发生概率。究其原因,是因为进行秸秆还田之后,导致之前玉米植株中的病菌留在了耕作层之中,从而导致来年大斑病发生的概率大大增加。

3、不同秸秆还田模式对玉米主要病害的影响分析

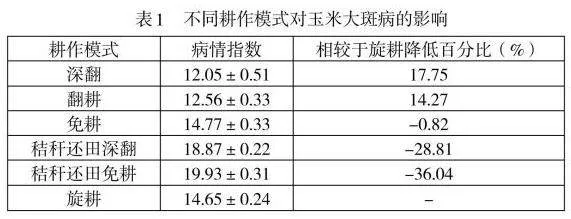

为了探究不同秸秆还田模式对玉米主要病害的影响,本文针对秸秆粉碎还田、秸秆腐熟还田和不还田三种模式下的玉米茎腐病和穗腐病发病概率进行了研究,将不还田作为对照组,得出的实验数据如表2所示。

由表中数据可以看出,将秸秆粉碎后直接进行还田会导致玉米茎腐病和穗腐病的发病概率显著高于对照组,而将秸秆腐熟之后再进行还田,则会在一定程度上降低玉米茎腐病和穗腐病的发病概率。究其原因,是因为将秸秆粉碎之后直接进行还田会导致耕作层内病原体数量增加,从而导致发病概率升高。而将秸秆粉碎再腐熟之后还田,在腐熟过程中则可以有效杀灭秸秆中携带的病原菌,从而降低了茎腐病和穗腐病的发病概率。

三、玉米主要病害的相关防治措施

针对玉米大斑病、茎腐病和穗腐病三种常见的病害,可以采取以下相关的防治措施:在玉米品种选择时,可以优先选择东单1331、隆创310、登海710等具有较强抗病能力的品种,做到从根本上降低病害的发生概率。在采用药物防治方面,其中针对玉米大斑病可在玉米抽雄前后,当田间病株率达70%以上、病叶率20%左右时,开始喷药。可选药剂有50%多菌灵可湿性粉剂、50%敌菌灵可湿性粉剂或90%代森锰锌,加水稀释后喷雾。每隔7~10天喷药1次,连续防治2~3次。针对玉米茎腐病,主要有2种发病原因。对于细菌性茎腐病发生初期,可喷施77%可杀得可湿性粉剂600倍液进行防治。对于真菌性茎腐病发生初期,可用15~20克57.6%冠菌清兑水30千克喷雾防治。针对玉米穗腐病,可在玉米抽雄期、灌浆期等关键生长期内喷施苯甲丙环唑、丙环唑等药剂进行防治。需要注意的是,针对这些病害进行防治过程中,应注意药剂的交替使用。由于长期单一使用某种药剂容易导致病原菌产生抗药性,从而降低药剂的防治效果。因此,可以在不同生长阶段交替使用不同类型的杀菌剂。这样不仅可以延缓病原菌抗药性的产生,还可以提高药剂的综合防治效果。

经过不同耕作以及栽培模式对玉米主要病虫害影响的分析可以发现:在采用相同旋耕条件下,采用三比空密疏密平作、二比空平作栽培模式可以显著降低玉米大斑病的发病概率。在采用相同玉米品种条件下,经过深翻处理的玉米大斑病病情指数最低,而经过秸秆还田深翻和秸秆还田免耕处理过后,玉米大斑病的病情指数反而相较于旋耕要高。由此可以看出,直接进行秸秆还田会导致玉米植株中的病菌留在了耕作层之中,大大增加大斑病发病概率。在采用相同玉米品种条件下,将秸秆粉碎后直接进行还田会导致玉米茎腐病和穗腐病的发病概率高于不还田操作,而将秸秆腐熟之后再进行还田,则会在一定程度上降低不进行秸秆还田下玉米茎腐病和穗腐病的发病概率。由此可以看出,将秸秆粉碎再腐熟之后还田,在腐熟过程中则可以有效杀灭秸秆中携带的病原菌,从而降低了茎腐病和穗腐病的发病概率。

(作者单位:252033山东省聊城市东昌府区道口铺街道办事处)