皖北地区大豆玉米带状复合种植技术的新思路和解决方案

2025-02-16刘刚

大豆和玉米作为全球范围内广泛种植的粮油作物,在农业生产中占据着举足轻重的地位。它们不仅是人类食物链中的重要组成部分,也是畜牧业和饲料工业的基础原料。在皖北地区,针对土地资源有限、农业生产效率亟待提升的现状,本文深入研究了大豆玉米带状复合种植技术。该技术通过科学合理的空间配置与资源利用,实现了大豆与玉米在同一地块上的高效共生,有效提高了土地利用率和作物产量,为皖北地区乃至更广泛区域的农业生产提供了新的思路与解决方案。

在皖北这片肥沃而充满挑战的土地上,农业生产始终是国家粮食安全与农民增收的基石。随着人口增长与土地资源日益紧张,如何在有限的耕地上实现作物产量的最大化,成为摆在我们面前的重要课题。大豆与玉米,作为传统农业中的两大支柱作物,其重要性不言而喻。为了探索一种既能提高土地利用效率,又能保障粮食安全的种植模式,我们聚焦于大豆玉米带状复合种植技术的研究。通过科学的布局与管理,让大豆与玉米在共生中相互促进,共同提升农田生态系统的综合生产力,为皖北地区乃至全国的农业可持续发展贡献智慧与力量。

一、大豆玉米带状复合种植技术概述

1、大豆玉米带状复合种植技术定义与原理

(1)大豆玉米带状复合种植技术定义

大豆玉米带状复合种植技术是一种创新的农田种植模式,它巧妙地将大豆与玉米这两种作物在同一田块内,按照特定的带状布局进行间作种植。这种种植方式不仅优化了农田生态系统的结构,还实现了作物间的和谐共生与资源的高效利用。

(2)大豆玉米带状复合种植技术基本原理

该技术基于作物间的互补效应原理,通过合理安排大豆与玉米的种植行距与株距,构建了一个多维度的资源利用网络。大豆作为豆科植物,具有固氮能力,能有效增加土壤中的氮素含量,为玉米等后续作物提供氮素营养,从而减少化肥使用量。同时,玉米的高大植株能为大豆提供一定的遮荫效果,降低地表温度,减少土壤水分蒸发,改善大豆的生长环境。

2、技术特点

(1)提高土地利用率

大豆玉米带状复合种植技术,凭借其科学的带状布局设计,实现了对田间每一寸土地的精细化利用,从而有效规避了传统单一作物种植模式下可能出现的土地闲置和资源浪费问题。这种创新的种植模式,不仅在同一单位面积内巧妙地增加了作物种类和数量,实现了作物间的优势互补,还大幅度提升了土地的综合产出能力和农业生产效益。它的推广与应用,无疑为农业可持续发展和粮食安全保障提供了有力支撑,展现了现代农业技术在提升土地利用效率和优化种植结构方面的巨大潜力。

(2)增强作物抗逆性

大豆与玉米的间作种植模式,不仅能够显著降低风害对作物的侵袭,还有效减少了病虫害的滋生与蔓延。大豆根系释放的特定分泌物,宛如天然的抗菌剂,对某些病原菌的生长起到了显著的抑制作用;而玉米宽大的叶片,有效阻挡了部分害虫的迁飞路径。两者相辅相成,共同增强了农田生态系统的稳定性和作物的抗逆能力,为农作物的健康生长提供了有力的保障。

(3)改善土壤环境

大豆的固氮能力,不仅为玉米提供了不可或缺的氮素营养,还促进了土壤微生物的繁衍与活跃,从而进一步优化了土壤的结构,提升了其肥力水平。与此同时,大豆与玉米的根系在土壤中交织成一张错综复杂的网络,这种分布方式不仅有利于土壤养分的均衡吸收与释放,还有效减少了养分的流失,显著增强了土壤的自我修复与再生能力,为农田的可持续利用奠定了坚实的基础。

二、皖北地区大豆玉米带状复合种植技术模式

1、种植模式介绍

(1)“6+4”种植模式

①面积及株数配置

玉米大豆面积比约为38∶62,玉米和大豆在同一地块内间隔种植。

玉米每亩种植约4500株,大豆每亩种植约10000株。

玉米采用4行等行距种植,行距60cm、株距11.8cm;大豆采用6行等行距种植,行距40cm、株距约8.9cm。

②目标产量预期

玉米每亩产量预期约为380-400kg。

大豆每亩产量预期约为110-120kg。

(2)“4+2”种植模式

①面积及株数配置

玉米大豆面积比约为48∶52,玉米和大豆在同一地块内间隔种植。

玉米每亩种植约4500株,大豆每亩种植约9000株。

种植模式具体配置会因实际地块和机具调整而有所不同,但总体保持玉米大豆交替种植的基本布局。

②目标产量预期

玉米每亩产量预期约为400-440kg。

大豆每亩产量预期约为100-110kg。

2、模式对比分析

(1)优缺点对比

①“6+4”种植模式

优点:大豆种植密度较高,有利于大豆产量的提升。通过合理的行距和株距配置,可以提高土地利用效率。适用于土壤和气候条件较好的地块,能够充分发挥作物的生长潜力。

缺点:较高的种植密度可能对土壤肥力和管理水平要求较高。在机械化作业方面,可能需要更专业的机具和操作技能。

②“4+2”种植模式

优点:玉米和大豆的种植比例相对均衡,有利于两者产量的平衡。适中的种植密度有利于作物生长和田间管理。对土壤和气候条件的适应性较强,适合多种类型的地块。

缺点:相比“6+4”模式,大豆的种植密度较低,会影响大豆产量的进一步提升。在特定土壤和气候条件下,需要额外的管理措施来保证作物生长。

(2)土壤条件与气候条件对种植模式选择的影响

①土壤条件

土壤肥沃、排水良好的地块更适合采用“6+4”模式,以充分利用土壤肥力并发挥作物生长潜力。

土壤条件一般的地块可采用“4+2”模式,通过适中的种植密度和管理措施来保证作物产量。

②气候条件

在降雨充沛、温度适宜的地区,两种模式均可取得良好效果。但“6+4”模式可能更有利于大豆的高产。

在干旱或极端气候条件下,可能需要采取额外的灌溉或防护措施来确保作物生长。此时,“4+2”模式可能因其适中的种植密度而更容易管理。

三、品种选择与种子处理

1、品种选择

(1)大豆品种

皖黄506:该品种以其耐荫性强、耐密植性好、抗倒伏能力突出而著称。在皖北地区的多项试验中,皖黄506的平均亩产量可达125kg,较传统品种增产约10%。其良好的耐荫性使得在带状复合种植模式下,即使处于玉米阴影下也能保持较高的光合作用效率和产量水平。

皖豆33:同样是一款适合皖北地区种植的大豆品种,具有高产、稳产、抗病性强等特点。其耐密植性使得在合理密植条件下,能够充分利用光能、水分和养分,提高单位面积产量。皖豆33的平均亩产量稳定在115-120kg之间,是农户广泛认可的优质品种。

(2)玉米品种

MY73:该玉米品种以其株型紧凑、适宜密植和优良的机械化收获特性而受到青睐。MY73的株高适中,叶片上冲,有利于田间通风透光,减少病虫害发生。在皖北地区,MY73的平均亩产量可达600kg以上,且籽粒饱满、品质优良,适合作为饲料和加工原料。

隆平638:作为另一款适合皖北地区种植的玉米品种,隆平638同样具备高产、抗病、耐密植等优点。其根系发达,抗倒伏能力强,即使在多风多雨的天气条件下也能保持稳定的产量。隆平638的平均亩产量约为580-620kg,是农户种植玉米的优选品种之一。

2、种子处理

(1)药剂拌种

在农业生产中,通过精心挑选适宜的杀菌剂与杀虫剂,并将其与种子按照科学的比例进行均匀混合,有效抵御了种子携带的病菌和害虫的侵袭。例如,采用多菌灵等高效杀菌剂进行拌种处理,能够大幅度降低大豆根腐病、玉米丝黑穗病等常见病害的发生率,同时,经过药剂拌种的种子,其发芽率和出苗率往往能得到5%-10%的显著提升,为农作物的健康生长奠定了坚实的基础。

(2)包衣技术

种子包衣技术是通过将种子与特制的种衣剂巧妙混合,使种子表面覆盖上一层均匀而致密的药膜。这层药膜不仅具备强大的杀菌、杀虫功效,有效保护种子免受病虫害的侵扰,还能为种子提供丰富的养分,促进其根系的健康发育。在皖北地区,经过包衣技术处理的大豆和玉米种子,其出苗整齐度与壮苗率均得到了显著提升,且在后期生长过程中表现出更加健壮的体态和更强的抗逆性,为农作物的丰收奠定了坚实基础。

四、播种方法与田间管理

1、播种前准备

(1)播种时间的选择依据

在皖北地区,大豆与玉米的带状复合种植需考虑两者的生长周期及气候条件。通常,播种时间选择在春季土壤温度稳定通过10℃以上时进行,以确保种子正常发芽和幼苗健康生长。具体日期需结合当地气象预报及历年种植经验确定,一般在4月中下旬-5月上旬之间。

(2)播种作业前的土地整理、秸秆处理

播种前,需对土地进行深耕细耙,深度一般达到25-30cm,以打破犁底层,改善土壤结构,提高土壤保水保肥能力。同时,进行秸秆还田处理,将前茬作物秸秆粉碎至5cm以下,均匀撒布于田间,并翻埋入土,增加土壤有机质含量。秸秆还田后,需进行旋耕或耙地,使土壤细碎平整,为播种创造良好条件。

2、播种技术

(1)播种机械的选择与调整

针对大豆玉米带状复合种植的特点,应选用专用复合种植播种机,该机具能够同时满足大豆和玉米的播种需求,实现精准播种。播种前,需对播种机进行细致调整,确保下种量、播种深度、行距等参数符合种植要求。

(2)播种方法

①复合种植专用播种机使用

利用该机械,可按照预设的行距和株距,在大豆和玉米的种植带上分别进行播种,实现带状复合种植。

②分播与混播的优缺点

分播:优点在于作物间界限清晰,便于田间管理和病虫害防治;缺点是土地利用率相对较低。

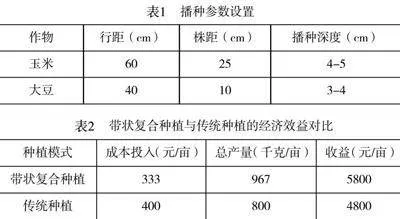

混播(在此场景下通常不采用,因大豆与玉米生长需求差异大):若采用,需严格控制比例和播种方式,以避免作物间竞争过于激烈。(具体参考表1)

3、田间管理

(1)施肥技术

种肥同播:在播种时,将适量基肥(如复合肥)与种子一同施入土壤,促进幼苗早期生长。每亩基肥用量约为40-50kg,具体根据土壤肥力调整。

精准施肥:根据作物生长阶段和土壤养分状况,采用滴灌或喷灌系统精准施入水溶肥,提高肥料利用率,减少浪费。

(2)水分管理

灌溉:根据作物需水规律和土壤墒情,合理安排灌溉。大豆和玉米生长关键期需保证充足水分,一般需灌溉3-4次,每次灌溉量根据作物生长阶段和土壤条件确定。

排水:建立健全的排水系统,防止田间积水,确保作物根系正常呼吸和生长。

(3)病虫害防控

预防为主:选用抗病抗虫品种,合理轮作,清除田间杂草,减少病虫源。

综合防治:采用物理、生物、化学等多种手段综合防治病虫害。如使用天敌控制害虫数量,安装杀虫灯诱杀害虫等。

药剂选择与使用方法:根据病虫害种类和发生程度,选用低毒、高效、环境友好的农药,按照推荐剂量和方法使用,避免药害和环境污染。

五、经济效益与社会效益分析

1、经济效益

带状复合种植技术降低了种植密度,减少了化肥和农药的使用量,同时机械化作业的提升减少了人工成本。在产出方面,由于作物间的互补作用,带状复合种植能够提高单位面积的总产量。

(1)成本投入

带状复合种植的平均成本为每亩约333元,相较于传统种植每公顷约400元。

(2)产出

带状复合种植的大豆和玉米总产量达到967kg/hm2,较传统种植模式的800kg/亩有显著提升。(具体参考表2)

通过带状复合种植,农民每亩可增收1000元,增收比例达到20%以上。

2、社会效益

(1)提高土地利用效率

大豆玉米带状复合种植技术,通过对作物布局的科学优化,实现了大豆与玉米在空间上的完美互补种植,不仅让每一寸土地都得到了充分的利用,更显著提高了土地的利用效率。与传统单一种植模式相比,这一技术每亩地能够额外产出一种作物,这种高效的土地利用方式,无疑直接提升了土地资源的利用价值,为农业生产的可持续发展注入了新的活力与希望。

(2)保障粮食安全

大豆玉米带状复合种植技术的推广与应用,不仅能够显著提升大豆和玉米的产量,有效缓解我国在大豆领域对进口的依赖,进一步保障国家的粮食自给率,而且通过多样化的作物种植,还能够显著降低农业生产中的系统性风险,提升整个粮食生产体系的稳定性和安全性。

(3)促进农业可持续发展

大豆玉米带状复合种植通过轮作、套种等方式,改善了土壤结构,减少了化肥农药的使用量,有利于生态环境的保护和农业的可持续发展。此外,该技术还促进了农业技术的创新和推广,为农业现代化提供了有力支撑。

总之,通过科学规划作物布局,优化资源配置,大豆与玉米在同一地块上实现了和谐共生,不仅显著提高了土地利用效率,还丰富了农业生态系统的多样性。随着技术的不断成熟和推广,皖北地区的大豆玉米带状复合种植将成为促进农业现代化的重要力量,为保障国家粮食安全、实现乡村振兴战略目标贡献坚实的力量。