一碗面的乐趣和偏见

2025-02-15殳俏

不善吃面的孩子从小就会受人讥笑,一碗新鲜滚烫的面被端到面前,便开启了一场令人沮丧的战役。大多数时候是又烫又不合胃口的汤汁作祟,再加上嘴形结构不同,光看着别人“滋溜滋溜”瞬间吃到碗底朝天,自己眼前的一碗面,却是无论怎么吃,都不知被谁恶作剧似的,生生地从一碗变成了两碗那么多。是以长大之后,每逢吃面,一定不会单独点一碗,而是央求服务员再给个空碗,从别人那里分一点,再单独点份面的浇头,这样才能吃得气定神闲。就算这样,依然会被人讥笑:“你不是打算搬去北京吗?这么吃面你可会在那里变成众矢之的哟。”

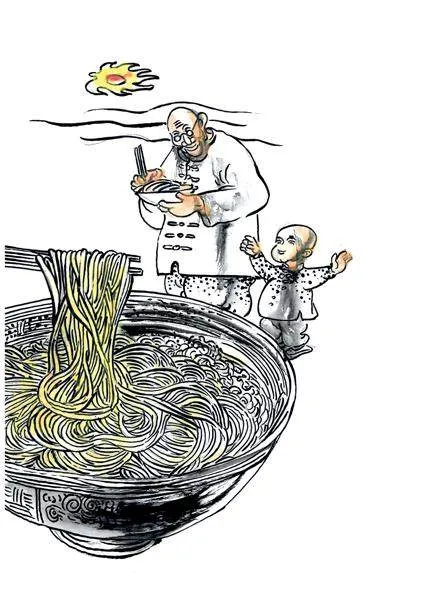

真正住到北方之后,却发觉自己变得会吃面了。原来南方人吃面重浇头或汤头,真正面的部分却是差点意思。而北方人吃面,看重的是面本身,一碗简单的清汤和一点点香辛的调料,便能衬托出面之筋道、面之骨气、面之精神。最典型的例子,莫过于兰州的牛肉面,“一清”“二白”“三红”“四绿”都是配角:一碗清可见底的牛肉汤、几片爽脆的白萝卜、几滴鲜红透亮的辣椒油、少许嫩绿清香的香菜和蒜苗。真正的主角,则是手工捣揉、抻摔拉扯出的黄亮润泽的面条。面在滚水中略煮一下就好,加上那“一清”“二白”“三红”“四绿”,这么一碗面端到眼前,饥肠辘辘时,五分钟便能连面带汤吃喝个精光。

都说好的兰州牛肉面,出了兰州就变味,这话一点都不假。面食是生根于本乡本土的食物:本地产的小麦,和面的水,甘南草原上生长的黄牛,夜以继日燃烧着的煮着牛肉、牛肝、牛脊髓、牛棒骨的老汤锅底下的火,还有在兰州土生土长的拉面师傅的手。离开任何一样,就算原料再讲究,面也会隐隐约约地“不对味”,而这种“不对味”,也只有最眷恋本地牛肉面的味蕾才能真切地感受到。

在地球的另一端,也有一群跟中国北方人一样爱吃面的人。流传已久的传说是,马可·波罗把中国人的面食带到了意大利。但意大利人不爱听这话,为了证明自家面食的原创性,他们专门建造了一个面食博物馆,让世人都来了解意大利的面食。其实从罗马时代开始,他们就开始吃面食了。按照面食必须生根于本乡本土这个逻辑来说,意大利人的“着急”一点儿没错,若没有亚平宁半岛出产的硬质小麦、维苏威火山灰土壤孕育出的上等橄榄油和鲜甜西红柿,意大利面也将沦为味道平平的食物。可不是吗?你看,兰州以外的中国各大城市,那“兰州拉面”的招牌让真正的兰州人哭笑不得。同样在意大利之外,风靡世界的各种快餐中,总会出现似是而非的意大利面,让意大利人一说起来便露出鄙夷的神色:“全拜美国人所赐。”要吃到好的面食,必须去这些面食真正的故乡。我想在这一点上,兰州人和意大利人应该会“心有戚戚焉”。

而吃到一家好面铺,最大的乐趣莫过于“你是什么样的人,我就给你什么样的面”。

去吃兰州牛肉面,第一个步骤如同做几何选择题——你想要什么样的面:毛细、细、三细、二细、筷子头,这些都是实心圆面;韭叶、薄宽、宽、大宽、皮带宽,这些则是扁形面;更有做成三角形横截面的荞麦棱、四边形横截面的四柱和某种现在已很难看到的空心面。如果想换换口味,你还可以试试面疙瘩、面片、雀舌、搓鱼子等手工面。

与此呼应的是,当你走进一家意大利小馆,让你纠结不已的,同样是那些发音复杂的意大利面的名字:缎带面、顶针面、手帕面、螺旋面、笔管面、拐子面、草苗面、特宽面、水管面。

“天使发丝”其实就是意大利面版的“毛细”,意为极细面;“噎死神父”则是一种毛巾扭绞状的短面,据说因为实在太好吃,以至有位神父吃到差点儿被噎死,故而得名;“小肥牛”的形状跟牛没关系,是一种用柳条篮子压出纹路的撒丁岛面,据说每个撒丁岛女孩都必须做得一手“小肥牛”才能顺利出嫁;“袖管儿”,顾名思义是如袖管一般的空心面,大多数时候会用来填馅儿。

而意大利人也跟中国人一样,喜吃面片、面疙瘩、猫耳朵。

只能说烹饪的灵感无处不在,东西方面食既有差异,也有不谋而合之处,这正是面食最大的魅力。

(安 译摘自重庆大学出版社《饿童时代》一书,蔡卫东图)