涉违法性认识案件的阶层处理思路

2025-02-06孙继科

摘 要:在立法缺失的背景下,应当构建涉违法性认识案件的阶层处理思路。对于行为人提出的违法性认识错误的抗辩,应当沿着“事实判断—规范判断—分层细化判断”的路径逐次展开。应当综合案件的主客观事实,运用推论的方法确认是否具有违法性认识。对于事实上能确认违法性认识存在的,应直接确认为无效抗辩。在存在错误的场合,违法性认识错误可以作为酌定量刑情节与特殊场合下的出罪事由。欠缺违法性认识可能性时应当认定为无罪过事件,法官可以通过援引意外事件条款或者期待不可能、对法律的忠诚出罪。违法性认识可能性在认定时应区分明显地带与模糊地带。明显地带可以运用刑事推定中的基础事实进行判断,而模糊地带则需要对知法的预见性、知法的障碍性、行为合法信赖的基础逐次展开精细化审查。

关键词:违法性认识错误;刑事推论;违法性认识可能性;刑事推定;出罪

中图分类号:D924.1 文献标志码:A 文章编号:1674-5094(2025)01-0064-16

违法性认识理论要解决的问题是在行为人不知法律规定(或误解法律规定)而触犯刑法上的罪名时是否以及如何承担刑事责任。21 世纪以来,我国刑法理论逐步从违法性认识不要说转向必要说,并大体上形成了故意说与责任说的立场纷争。刑法理论的研究不可谓不“热闹”,然而,刑事司法实践却表现“冷寂”,整体上仍然坚守不要说的立场。在“一冷一热”之间,反映出我国当前违法性认识理论研究并未对司法实践形成有效的理论供给,导致理论与实践“两张皮”。实践中,囿于立法上的缺失,对涉违法性认识案件的处理并不统一。在不要说立场之外,作为酌定量刑情节有之,作为出罪事由亦有之[1]。面向刑事司法实践,我国应当构建涉违法性认识案件的阶层处理思路,一方面确保司法适用的统一,另一方面在实践基础上构建具有自主性的刑法知识以改变理论与实践脱节的现象,真正实现理论服务并指导司法实践。

一、 真伪辨识:涉违法性认识错误案件的甄别

伴随法定犯时代的到来,国民不知法而实施犯罪的概率大大增加。例如,河南兰草案、天津赵春华案、王力军非法收购玉米案等社会热点案件,折射出刑法规制的必要性与责任主义原则贯彻之间在现代社会中的冲突景象。反映在刑事裁判中,辩护律师以“公民法律意识淡薄”或者“违法性认识不足或者程度较低”进行抗辩的现象逐渐增多。对此,司法者有必要对责任阻却或减轻的抗辩进行积极回应。

(一) 立场选择:从不要说到必要说

传统刑法理论一直恪守“不知法律不免责”的原则,在违法性认识上坚持不要说的立场,违法性认识存在与否与犯罪的成立无关。不要说的立场具有一定的合理性。其一,避免在触犯刑法规定时行为人借口不知法律规定,逃避国家的处罚。“如果每个犯罪人都声称他误以为自己的行为是合法的,法律就给予免责的效果,将会使法律秩序的贯彻与执行,因每个人对法律的理解与认识程度不同,而有所松动与不安定”[2]358。其二,知法义务的要求。法律一经颁布便处于可得而知的状态,知法是国民的基本义务。如果允许事后以不知法进行抗辩,显然是在鼓励大众成为“法盲”。其三,立法缺失的背景下,要求司法者对违法性认识问题进行回应并不现实。违法性认识究竟会带来责任阻却还是责任减轻的效果,立法上并不明确。断然采用某种立场,因缺乏实定法的支撑,可能存在司法者承担责任的风险。事实上,不要说的背后坚持的是“知法推定”[3],是国家基于自身的意志在知法问题上的普遍性要求,在进行刑法规制时默认全体国民知晓法律规定。

然而,不要说存在以下四个问题。一是不要说立足国家权威主义的立场。国家权威主义[4]意味着在知法问题上,并不是以理性的说服为基础,而是在知法问题上国家的恣意判断。二是不要说并不符合客观现实。在自然犯主导的时代,故意杀人、强奸、抢劫等行为的刑事违法性不言自明,坚持不要说的立场并无问题。但是法定犯时代到来的今天,尤其是在立法上法定犯在罪名体系中占绝大多数的今天,要求国民完全知法不仅不现实而且不可能,甚至专业的法律从业者不了解相关法律规定的情况也客观存在。此时,如果仍旧坚持不要说的立场,并不符合现实情况。三是我国地域广阔、城乡发展不平衡,应当承认知法认识能力上的差异。这样纵然国家尽到了普法的义务,但在特殊地区由于认识水平较低或者新法颁布后未能及时跟进,无法认识到行为违法性的情形也客观存在。四是考察世界范围内的情况,不知法不免责原则逐渐松动,在特殊个案中打开了有限的出罪缺口。伴随这种松动迹象的出现,坚持绝对的违法性认识不要说显得不合时宜。

基于以上情况,在现代社会里违法性认识不要说的立场并不恰当。对于司法者而言,就不能对辩护律师的抗辩进行如下驳斥:“被告人对其行为的违法性认识不影响对被告人的定罪量刑,故对此辩护意见不予采纳。”或者认为“违法性认识不影响犯罪的认定,不知法不免责”。因而,应当基于必要说的立场,探索更为妥适的、科学的应对方案。

(二) 事实确认:推论优先及其证成

回归刑事司法实践,在贺某非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物案二审刑事判决书中,法院认为,上诉人在侦查阶段的供述显示,其主观上对购买枪支弹药的行为属违法行为是明知的,故辩方所提上诉人违法性认识不足的意见并无相应的理据,且与常理不符,从而否定了律师针对违法性认识不足的抗辩。在司法实践中,大量存在这种通过被告人供述、证人证言的方式推翻违法性认识错误的抗辩。在统计到的数据中,约54.74%案件中都采用了这种事实反驳的方案。这种基于事实反驳的方案,笔者称之为“推论优先”。这一方案来自于对司法实践具体处理策略的总结,只是实然不能证成应然,刑事推论优先的方案是否适当仍有必要深入的论述。

推论是对悬而未决结论的理性论证过程,强调以获取真相为导向下前提与结论之间的逻辑关系[5]。“所谓刑事推论,是指通过众多间接证据进行逻辑推理而获得事实结论的一种事实认定方法。它主要是在没有直接证据的情况下,对事实进行认定的方法,它所遵循的是一种如何从证据到事实的认识规律,即根据经验法则与逻辑法则,运用归纳法,从已知的证据事实推理得出待证事实”[6]。刑事推论具有以下三个特点。一是在没有直接证据的场合下,运用间接证据所形成的结论,这一结论以证据作为论证的基础。二是刑事推论本质上是事实判断的问题,存在待证事实与已知事实的分野,通过已知事实推导出的待证事实符合经验逻辑。三是刑事推论不是法律规定的结果,而是法官基于“自由心证”的判断。在涉违法性认识案件的处理上,应当坚持推论优先的处理策略。

首先,推论优先是违法性认识必要说立场下的应然结论。既然逐步采用了必要说的立场,就应当将必要说贯彻下去。不要说所坚持的知法推定,是国家在知法问题上的恣意判断。这就需要在知法问题上尊重客观事实,增加一道“知法推论”的审查程序,确保在知法问题上尊重客观事实。依托客观证据而形成的“知法与否”的判断具有足够的说服力。这样以知法推论取代知法推定,更具有说理上的优势。

其次,推论优先是实现个案中打击犯罪与人权保障统一的必然要求。一方面,推论优先有利于防止犯罪人借口不知法逃避法律的制裁。违法性认识必要说并不是要鼓励成为法盲。在司法实践中,存在犯罪人以“法律意识淡薄”或者“违法性认识程度较低”进行抗辩的情形。对于辩护律师而言,保障当事人的合法权益是职责所在。为了利益的保护可能提出不符合客观事实的抗辩,这样推论优先的处理策略能够自动隔离无效抗辩,确认案件是需要予以回应的违法性认识错误案件。另一方面,司法实践中不知道法律规定的情况相对还是少见的。对于故意杀人、故意伤害、强奸等自然犯辩称不知法律规定通常无法获得认同。笔者在“中国裁判文书网”中对“违法性认识”进行全文检索,筛选出刑事案由发现涉违法性认识案件2018 年168件,2019 年237 件,2020 年257 件,2021 年122 件,2022 年14 件。而同期全国刑事案件一审审结案件数分别为119.8 万、129.7 万、111.6 万、125.6 万、151.4 万。相比而言,涉违法性认识类型案件在每年的案件数可谓微乎其微,但这并不当然意味对违法性认识的研究没有意义。司法适用的过程也是法律效果作用于具体个案的过程,法律适用是否统一直接影响个案当事人的切身利益。事实上,违法性认识理论的意义恰恰是为了保护具体个案当事人的权益免受不公平对待。

最后,推论优先符合司法经济的理念。对于违法性认识错误的抗辩,无需一上来就讨论违法性认识错误对定罪量刑产生的影响。既然是事实层面的探讨,就应当从事实层面进行反驳。如果最后确定行为人提出的违法性认识错误的抗辩不符合客观事实,意味着行为人本身就具有违法性认识,此时无需进一步讨论错误可能产生的法律效果。推论优先的处理模式立足于事实问题的反驳,是最经济的处理方式,而不必纠缠于违法性认识(可能性)的体系地位及判断方式。从事实层面能够予以否定,自然其提出的抗辩为无效抗辩。如果一上来就讨论错误具有的法律效果,就忽视了错误本身的基础事实是否存在,这样在个案的处理上多此一举,且如何回应本就具有争议的理论议题并不容易。

(三) 推论优先的实践展开

推论优先的处理策略如何在个案中进行贯彻?为了说明问题,特选取两起司法实践中的真实案例加以说明。在霍某基尔走私毒品案中,行为人辩称“不了解法律的规定,影响违法性认识”,经查,被告人抵达厦门高崎机场后,将毒品藏匿于裤管之内,并选择无申报通道通关,逃避查验,不能做出合理的解释,且被告人始终供述知道自己所携带的物品在中国是违禁品,从而认定行为人具有违法性认识①。在邓某购买枪支案中,行为人辩称不明知购买的是枪支。经查,主观方面,上诉人邓某供认其通过网络论坛、QQ群等渠道购买仿真枪支,其中有多支为进口仿真枪,QQ群里有人谈到打击走私枪支很严,要卸载QQ。客观方面,邓某多次通过非正常渠道购买仿真枪支,价格与购买一般玩具枪有明显区别,且交易后及时删掉聊天记录、付款记录等交易信息,收货快递单上不留真实姓名等。上述主客观方面足以证实,邓某知晓其购买的枪支属于国家管控的范畴且有意规避监管,经鉴定有数支为以气体为动力的枪支,应当认为邓某对于购买以气体为动力的枪支具有违法性认识②。在上述两起案件中,司法者都运用了推论优先的处理策略。对于涉违法性认识案件,充分运用犯罪嫌疑人或被告人供述、证人证言、物证、书证、聊天记录等证据,在坚持主客观相统一的基础上确认对行为的违法性是否具有认识,较好地回应了违法性认识错误的抗辩。需要说明的是,推论优先的方案所依赖的言词证据与实物证据奠定了结论形成的科学基础。在这一过程中,一方面要防止“口供为王”,确保口供的真实性、客观性,另一方面要充分运用在案的主客观事实形成完整的“证据链条”。

综上所述,对于涉违法性认识案件,需要在坚持必要说立场的基础上增加刑事推论这一审查环节,依据主客观事实在知法问题上进行理性确认。推论优先的主要作用在于对违法性认识错误抗辩的案件去伪存真,确保是真实的、应当予以回应的违法性认识错误案件,从而为法律的适用提供必要的逻辑前提。如果通过主客观事实能够肯定行为人具有违法性认识,以推论优先进行事实反驳即可,判断具有终局性。只有在确认并非是逃避处罚的无效抗辩时,才需要进一步考虑错误可能产生的法律效果。

二、 性质定位:违法性认识错误的刑法意义

为了实现法律适用的统一,需要评价违法性认识错误产生的法律效果。由于欠缺明确的立法规定,对错误可能产生的法律效果存在巨大的解释空间。在必要说的立场下,存在着纷繁复杂的理论争议。对于司法裁判而言,则需要在错综复杂的理论脉络的梳理中,确定据以裁判的法律根据,并在此基础上形成处理类型案件的法律共识。

(一) 域外处理经验之参考

在亚里士多德时代,不知道自己的行为触犯了法律不仅不能免责,反而更应该处罚,因为除了违法行为以外,行为人还违背了一个公民应该认识法律的义务[7]359。此时,违法性认识错误不仅不能免责,反而会导致加重处罚。行为人对于法律认识错误不能获得宽恕的立场,在德国帝国法院时代仍然被遵循。“1952 年3 月18 日,德国联邦法院的一项判决中首次改采罪责理论,后来的判决陆续跟进,罪责理论获得历史性胜利”[8]。根据罪责理论,行为主观方面分割成故意和不法意识两个方面,故意乃是主观的不法要素,而不法意识乃是独立的罪责要素。因而,根据罪责说,一方面,需要在不考虑可能的不法意识的情况下,单独确定故意;另一方面,即便没有不法意识,也不影响故意的成立[9]269。根据德国刑法第17 条的规定,违法性认识错误在不可避免的场合,阻却责任不成立犯罪。而在可避免的场合,可以减轻处罚。“不可避免的场合下的行为人,在规范上是不可交谈的,是无罪责的进行行为。可避免的禁止错误能够根据其应受谴责性的程度来减轻故意刑罚”[10]610。日本刑法同样肯定了上述做法,根据《日本刑法典》第38 条第3 款规定,违法性认识在欠缺可能性的场合,阻却责任。在不具有违法性意识可能性的场合,行为人无法“间接体验”评价规范对自己行为的否定性评价,也不具有形成循(刑)法的动机的可能性,因而不能追究刑法上的责任[11]200。责任是反价值性、反价值判断的意思。在作责任判断时,行为人意思形成的过程被纳入判断的对象[12]238。目前,违法性认识错误在德日国家不仅影响犯罪的成立,同时影响量刑。

在英美国家,不知法律不免责的传统到了20 世纪后才逐步承认例外情况。“所谓例外,也只限于基于相当理由完全不知道法律规定存在的场合以及信赖有关权威机关意见的场合;而且不知法能否成为抗辩的理由,取决于法院具体、实质的认定”[13]380。《美国模范刑法典》第2.04条中规定:对于事实或者法律的不知或者错误构成一项抗辩事由,确信行为在法律上不构成犯罪是对基于该行为的犯罪进行追诉的一项抗辩事由。在法律认识错误的处理上,原则上合理的法律认识错误通常不能为实施犯罪的行为人减轻责任,例外的在错误导致不具有主观罪过、信赖授权学说(两个例外)及违反正当程序条款(一个宪法上的限制)时无罪[14]164。一项法律错误可以作为无罪的抗辩事由的情况有以下三种:该错误基于一项合理信赖、行为人已经尽到了一项适当注意、该错误可以阻却犯罪心理要件[15]186。英国刑法理论上也承认,被告人以认识错误进行辩护必须表明他有合理的根据来支持他的错误相信,确保陪审团理解和评价相信的合理性[16]265。

无论是德日国家,还是英美国家,在对待违法性认识相关问题上承认了原则之外的例外情形。域外国家关于违法性认识的理论研究具有以下三点经验值得借鉴。一是无论是德日立法的具体规定,还是《美国模范刑法典》中存在对违法性认识问题的明确规定,并且在法律效果上触及罪与非罪的区分。二是在存在错误的场合,德日构建了精巧的处理方案。将错误的事实判断转化为错误可否避免的规范判断,从而将错误区分为可避免的错误与不可避免的错误,日本则更多的场合使用“违法性意识可能性”的概念。相比而言,英美国家则是以“错误的合理性”为导向进行类型化判断。三是为了能够在犯罪论体系中容纳违法性认识的内容,通过对责任的深度思考为违法性认识铺设理论前提。

(二) 对我国方案的反思

我国刑法深受德日理论的影响,责任说的观点较有市场。根据责任说的观点,违法性认识错误应当是消极的责任要素,欠缺违法性认识可能性阻却责任[17]。近几年来,故意说的立场有抬头的趋势。故意说的内部又可区分为将违法性认识作为犯罪故意要素的严格故意说[18]与将违法性可能性作为犯罪故意要素的限制故意说[19]。无论是故意说还是责任说的立场,本质上是试图将违法性认识从非规范性要素转变为规范性要素。不同的是,故意说借助犯罪故意条款(《刑法》第14 条),责任说则是借助理论层面责任主义的要求。从法律效果上看,两种学说都能借助犯罪故意或责任排除行为的犯罪性,只是责任说同时触及量刑层面的内容。近五年来,在违法性认识研究上出现新的动向,如童德华主张将违法性认识置于刑事责任中进行思考,不在犯罪构成中被考虑,而是在刑事责任中找到归宿[20]。根据上述刑事责任说的观点,违法性认识可能性产生的最优效果是定罪免刑,这样违法性认识就被局限在刑罚论中进行思考。柏浪涛认为,我国《刑法》第16 条意外事件条款为违法性认识可能性提供了实定法根据,违法性认识在出罪时可以借助意外事件条款进行出罪[21]。意外事件说的观点更多侧重于出罪视角的思考。

当前,我国在违法性认识研究中存在以下不足。一是部分研究语境意识缺失。德日刑法中违法性认识侧重实质违法性认识,而我国有关违法性认识的探讨主要集中于形式违法性认识,部分研究可能并未在同一语境中讨论相关问题。此外,在我国理论上犯罪论体系四要件与三阶层并行发展、实践中四要件占主导地位的背景下,责任说可能未照顾我国司法现实以及现有的立法条文。二是自主意识缺失。虽然故意说、刑事责任说、意外事件说试图结合我国现有的立法条文或者刑事责任实现违法性认识理论的本土转化,但是“违法性认识错误”或者“违法性认识可能性”概念乃至理论分析上带有鲜明的德日刑法的理论痕迹。以至于张旭指出,在违法性的认识和判断问题上的有些研究,忽视中国场景和中国意识,以致许多研究成果为讨论而讨论,无助于现实问题的解决[22]。三是体系意识缺失。故意说、意外事件说试图在现有的立法体系下寻到违法性认识的条文依据,却在这种寻找中无法兼顾对刑罚论问题的探讨。刑事责任说试图以违法性认识理论改变我国刑事责任空洞化的现象,又无法触及犯罪论的相关内容。体系意识要求内部为违法性认识的体系地位创设理论前提与外部评估立场选择可能产生的外围效果实现有机统一。

(三) 本文观点及其理由

面向我国的刑事司法实践,笔者认为,在坚持四要件犯罪论体系及用尽现有条款的基础上,我国应当构建具有自主性的刑法知识。在方法论上,应当改变以往将违法性认识与犯罪故意关联的做法,改从违法性认识与犯罪过失的关系入手,通过体系性理解罪过概念,为违法性认识在我国刑法中寻找栖身之所。在将违法性认识限定为刑法上形式违法性认识的基础上,应将违法性认识置于罪过中进行思考。违法性认识(错误)具有出罪事由与酌定量刑情节的双重功能,在法律效果上横跨犯罪论与刑罚论。

1. 违法性认识错误在法律效果上触及犯罪论与刑罚论

将违法性认识局限于刑罚论中进行讨论并不合适。“罪—责—刑”平行说下,刑事责任是犯罪构成之后探讨的内容,这注定了刑事责任说无法对犯罪的成立产生影响。类似的观点认为,无违法性认识应当减轻处罚,在法律效果上甚至连免予刑事处罚都达不到[23]。还有的观点认为,不可避免的违法性认识错误有正当理由时应当免除处罚[24]。上述观点更多考虑的是动用刑罚预防必要性的需求。然而,预防与责任从来都不可能完全分离,而是相互渗透、密不可分的,有什么理由将违法性认识的法律效果仅局限在刑罚论呢?上述做法人为地割裂了违法性认识与作为犯罪成立条件的罪过之间的关联性。从理论基础上看,违法性认识有无及程度大小与罪过的有无、程度紧密关联,这也决定了违法性认识能够触及犯罪成立与否的问题。从法律传统上看,相比西方国家,我国自古就有“不知法不为罪”的传统。子曰:“不教而杀谓之虐。”这意味着百姓只有经过教育才能进行处罚。荀子亦曰:“不教而诛,则刑繁而邪不胜。”荀子也认为,如果不是事先教育百姓,一犯错误就处罚,纵然法网严密,也无法达到惩治奸邪的目的。东汉经学家郑众认为,“不识,谓愚民无所识,则宥之”。此见解认为愚民不识法令,应予以宽宥[25]。从立法实践上看,瑞士刑法关于违法性错误的规定经历过修正的过程。2012 年之前,《瑞士刑法》第20 条规定:“当行为人出于充足的理由认为行为合法时,法官可依据自由裁量减轻刑罚或者免除刑罚。”2012 年修正后,《瑞士刑法》第21 条规定:“凡是不知且无法得知行为为违法者,无罪责。当错误可避免时,法院得减轻刑罚。”修法的背景正是因为“免除其刑”仅是在刑事政策需罚性的考量上认为不需要发动刑罚,与罪责理论认为应当免除责任不相符[26]。同样,我国台湾地区在2005 年第16 次刑法修正案中也将欠缺“不法意识”的法律效果从“免除其刑”修正为“免除刑事责任”,以呼应旧法无法贯彻责任主义的批评[27]436。上述的立法经验表明,违法性认识的法律效果总是会向犯罪论延伸的,与其事后通过修法的形式实现其法律效果从刑罚论向犯罪论的过渡,不如直接在立法上一步到位,承认违法性认识(可能性)作为犯罪成立必不可少的要素。因此,违法性认识错误在法律效果上应当横跨犯罪论与刑罚论两大领域。

2. 作为出罪事由的违法性认识错误

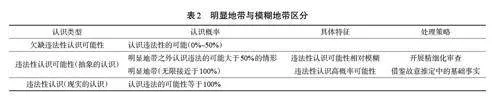

基于域外违法性认识错误的处理经验,应将判断的重心放在违法性认识可能性,而非现实的违法性认识。这就需要将违法性认识可能性与现有的故意、过失、意外事件条款对接进行体系性理解,最后确认违法性认识错误可能的法律效果。作为出罪事由,违法性认识错误能够影响罪过的成立。(表1)

首先,违法性认识可能性是犯罪过失的认识内容。违法性认识可能性与过失中的预见可能性都属于可能性的范畴,因此,应当首先考察违法性认识(可能性)与犯罪过失的关系。对此,我国学者认为,违法性认识可能性为过失中的结果回避义务创设了必要前提,违法性认识可能性是过失不可缺少的规范评价要素;违法性认识可能性是疏忽大意过失的要件,而违法性认识为过于自信过失的必备要件[28]120。对此,笔者认为,违法性认识可能性是结果预见义务与结果回避义务中不可缺失的环节,其属于犯罪过失(疏忽过失与自信过失)的认识内容。对于过于自信的过失,正如有学者所言,过于自信的过失作为“有认识”的过失,这里的有认识是抽象的、假象的认识,而不是现实的具体认识[29]302。因此,过于自信的过失也以违法性认识可能性为必要。

其次,欠缺违法性认识可能性为无罪过事件。刑法上的罪过要求行为人在主观层面至少具备过失心态,如果不具有故意、过失,则只能认定为无罪过事件。违法性认识可能性是过失的认识要素,欠缺违法性认识可能性只能认定为无罪过事件。所谓无罪过事件,刑法理论上区分为意外事件、不可抗力与期待不可能[30]181。由于不可抗力主要是客观障碍不能抗拒的原因引起的情况,与违法性认识作为主观认识内容的判断存在差异。因此,在存在错误的场合如果欠缺认识可能性,应当通过意外事件条款和期待不可能实现出罪。意外事件条款为违法性认识错误出罪提供了有形的、法定的出罪根据,而期待不可能则提供了无形的、理论层面的出罪根据。继而可能追问的是,违法性认识错误在理论层面是否仅能通过“期待不可能”出罪?笔者认为,在“期待不可能”之外,应当确认“对法律的忠诚”作为出罪的法理基础。对法律的忠诚是从罪刑法定原则中派生出的原理。对于出罪而言,罪刑法定原则的核心要义在于限制国家刑罚权的发动,其应是出罪原则而非入罪原则[31]。因此,违法性认识错误在出罪时理应以罪刑法定原则为指导。罪刑法定原则中的成文主义决定了行为性质合法与否的判断依赖的是成文法本身,而非法律规定之外的经验、习惯或他人意见。在国家与国民的二元结构中,只要确认行为人对法律忠诚,就不能对行为人动用刑罚。对法律忠诚既不是法律的具体规定,也非理论中的具体制度,但对于违法性认识错误的出罪具有论证和兜底的功能。事实上,意外事件或者期待不可能的场合也侧面体现出行为人对法律的忠诚,前者欠缺预见可能,后者欠缺认识合法性的必要条件。对于无法依赖意外事件条款、期待不可能出罪的特殊例外情形,仍应回归“对法律的忠诚”的实质标准。当前,理论上肯定违法性认识可以借助意外事件条款依法出罪,而对借助“期待不可能”与“对法律的忠诚”依理出罪关注不足。

最后,违法性认识及其可能性是犯罪故意的认识内容。根据我国《刑法》第14 条关于犯罪故意的规定可知,犯罪故意的成立以“社会危害性认识”为必要,违法性认识并非犯罪故意的认识内容。传统刑法理论认为,犯罪故意仅仅是心理事实上的认知和意欲,并不涉及规范评价的内容。但是,随着时代的发展,不能机械、静止地理解犯罪故意的概念。有学者在对犯罪故意中“危害社会”的分析时指出,危害社会以法规范为评价标准,犯罪故意认识的是实质的违法性认识可能性,形式违法性认识仅是辅助判断实质违法性认识的可能性的资料[32]。笔者认为,借助“危害社会”的概念,违法性认识在我国犯罪故意中找到了容身之地。问题在于,此时犯罪故意的认识内容究竟是违法性认识还是违法性认识可能性?如果借助于形式上的违法性认识才能推导出危害社会,犯罪故意中认识的应当至少是形式上违法性认识可能性。因为只有在具有认识可能的场合,才能对实质的危害社会的认识存在认识可能。在现实的认识到形式违法性场合,那么对危害社会的实质违法性认识也是现实的,此时仍然满足成立犯罪故意的要求。

3. 作为酌定量刑情节的违法性认识错误

违法性认识错误可以作为酌定量刑情节,归属于法官自由裁量的空间。在司法实践中,故意责任较过失责任处罚更重,唯有如此才能符合罪责刑相适应原则的要求。对于犯罪的成立而言,故意、过失主要关注的是有无的问题,并不会考量罪过程度上的差异。同样,对于犯罪成立而言,违法性认识可能性的存在与否是重要的,但就量刑层面而言,违法性认识可能性程度的高低直接与处罚轻重相关联。违法性认识错误可以作为酌定量刑情节对量刑产生影响。酌定量刑情节可以分为三种类型:反映犯罪主体人格型、反映罪犯主观恶性程度型及反映行为客观危害程度型[33]34。违法性认识错误可以归为反映罪犯主观恶性程度型酌定量刑情节,这一量刑情节应当是剔除犯罪主观要件所需的事实后剩下的能够反映认识与意志程度的事实。因此,在存在违法性认识错误的场合,需要将错误的事实问题转化为违法性认识可能性的规范判断。在欠缺违法性认识可能性的场合为无罪过事件,应当免除刑事责任。这里刑事责任的免除是因为主观罪过缺失,不成立犯罪的情况。此时,司法者可以通过援引意外事件条款(依法)、期待不可能(依理)或对法律的忠诚(依理)实现出罪。在具有违法性认识可能性的场合,则需要照顾到违法性认识可能性所具有的罪过程度上的差异,可以从轻、减轻或者免除处罚,在量刑层面实现最优效果为免予刑事处罚(量刑层面的“零刑罚”)。

三、 认定标准:“明显地带+模糊地带”的分层判断

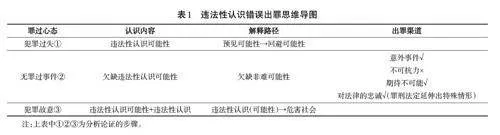

欠缺违法性认识可能性时,为无罪过事件。具有违法性认识可能性时,不影响犯罪的成立,但可能对量刑产生影响。这样,如何判断违法性认识可能性便成为关键问题。作为主观的认识内容,违法性认识可能性的证明历来是理论上的难点。不同于现实的违法性认识,违法性认识可能性是规范判断行为人认识到违法性的机会或概率的问题,是认识可能性大于认识不可能的情形或者认识到违法性的概率超过50%的情况。有学者主张,应采用推定的方法以构成要件事实的认识推定违法性认识可能性[34]。这种处理策略回避了违法性认识可能性证明的复杂性,将构成要件事实与违法性认识事实直接“打通”的做法也缺乏足够的说服力。笔者主张,违法性认识可能性应采纳区分明显地带与模糊地带的分层认定方案(表2)。

(一) 明显地带:运用刑事推定的基础事实

违法性认识的认定与故意的判断在经验上具有借鉴意义。在司法实践中,关于明知包括“确实知道”与“应当知道”,其中的“应当知道”就是采用了推定的判断方法。例如,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条总结了主观明知的推定情形。上述司法解释中关于帮信罪明知认定时采用了刑事推定的方法。刑事推定存在基础事实与推定事实,基础事实与推定事实之间存在高度的关联性,是法律进行规定后对事实进行评价的结果。例如,经监管部门告知后仍然实施有关行为的,认识到行为违法性的概率较高,但不排除客观上仍可能因各种原因未认识到行为的违法性。但刑事推定的结果是,以高概率的事实肯定行为人的明知,实现了可能性范畴向现实认识的转化。刑事推定的优点在于可以实现证明责任的转移,降低明知的证明难度[35]222。当然,为了实现正义的要求,允许对推定的事实进行反证并且限于立法的具体规定以防止推定被滥用。刑事推定在主观目的的证明上虽然被司法解释所采纳,但批判意见指出,应当知道的基础事实中可能包括了确实不知和过失的情形[36]。对于推定的基础事实原则上应当是无限接近于确实知道的情形。违法性认识应当采用推定方法加以证明[37],但对于违法性认识可能性则应当充分利用推定的基础事实进行证明,这些推定的基础事实在性质上仍应归属于可能性的范畴。由于无限接近于认识到违法性的情形,应视为违法性认识可能性中的“明显地带”(高概率可能性)。在总结司法实践经验及司法解释相关规定的基础上,应当借助以下基础事实对违法性认识可能性进行认定。

第一,特殊职业身份。对于一般人而言,了解期货相关的刑法规定可能不现实,但对于期货行业从业者而言,进入特殊领域往往需要必要的注意义务。因此,在特殊职业身份的场合,具有违法性认识的高度可能性。例如,在杨某犯非法储存爆炸物罪以及非法购买珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪案中,法院认为被告人曾经作为村委会书记兼主任及森管员,对是否属于国家保护动物应有认知能力,辩护人所提出的被告人系违法性认识错误是属于可以避免的情形,不影响责任的判断。

第二,行政机关曾明示行为性质。行政机关曾明示行为性质,原则上应当认为行为人能认识到行为的违法性,违法性认识的概率较高。例如,在周某某非法持有、私藏枪支、弹药罪案中,法院认为公安机关及工商部门来检查告知仿真枪属于禁卖品,其明知市场上不允许销售仿真枪,据此,可认定被告人周某某具有非法持有枪支的故意。

第三,不当行为谨慎判断义务。异常的行为举动往往能够为特定主观意图的判断提供必要的前提。在王某某、许某某破坏公用电信设施罪案中,法院认为被告人明知使用“伪基站”可强行向不特定手机用户发送广告短信的情况下,应当认识到此行为会对他人或者社会造成干扰是不当行为,被告人对该行为是否具有合法性有谨慎判断义务。故对辩护人提出行为人对违法性缺乏认识不构成犯罪的意见,本院不予采纳。

除此之外,应当以自然犯构成要件事实的认识推定具有违法性认识的高度可能性。这里之所以不与前述情形相并列,主要原因在于这里的“推定”与故意“推定”的原理并不相同。将“认识构成要件”推定“认识违法性”的做法是建立在“构成要件是违法性的基础类型”的基础上。在自然犯领域,认识到构成要件事实一般也能够认识到违法性,二者具有高度的关联性。

(二) 模糊地带认定规则一:知法的预见性+知法的障碍性

以特定的事实肯定违法性认识可能性仅仅是解决明显地带的方案,由于特定事实是类型化的结果,在缺乏类型性事实时,基础事实的作用力极为有限。这样,就需要对模糊地带构建更为精细化的判断方案。结合司法实践的具体情况对模糊地带应当从知法的预见性与知法的障碍性两个方面进行判断。前者主要解决的是是否有知法义务或者知法契机的问题,后者解决的是在需要知法的前提下能否知法或者知法机会的问题;前者是行为人预见的问题,后者是行为人在存在知法要求基础上是否有条件认识的问题。

1. 知法的预见性

知法的预见性实质上是对行为人知法注意义务的判断,构成了查询的促因。正是由于行为人对知法存在预见的可能,才会尽最大的努力去查询相关法律规定以明晰行为的合法与否,从而为认识的可能性奠定基础。如果行为人本身欠缺知法的预见性,那么自然不可能进一步探究法律的具体规定,发生了违法性认识错误也应当认为欠缺违法性认识可能性。知法预见性的判断从某种意义上类似于过失中预见可能性的判断,只不过此时预见的对象是构成要件事实之外的法律规定。对于知法的预见性,在判断上更侧重于规范判断,可以从以下三个方面展开精细化审查。

第一,不法怀疑。不法怀疑为知法的预见创设了可能。行为人经过第三人对行为性质的提示后,在查询相关法律规定前的不法怀疑状态,应当认为具有知法的预见性。此时,如果不管不顾,不理睬规范上的具体要求而径直开展行为,应当认为具有违法性认识的可能性。自然,如果并不存在不法怀疑的契机,也就在知法最初的状态欠缺了知法义务上的要求,应认定为违法性认识不可能。

第二,跨文化圈或者进入特殊领域。对于普通的民众而言,基于主流文化的影响,对于行为性质的判断多数情况下往往能达成共识。违法性认识错误反映了多元文化相互冲突的现象[38]。因此,对于从一国跨入另一国的人而言,应当对他国的法律规定保有高度的注意义务,而不能事后以不知法为理由进行抗辩,此时仍应认为具有违法性认识的可能性。与此相同,在行为人进入特殊领域时,也需要对特殊领域的相关法律规定保有注意义务,而不能径直开展行为。例如,对于普通民众而言,并不需要对法律规定保有较高的注意义务,依赖日常的生活经验、习惯开展行为也往往符合法律的要求。但对于进入到交通领域的参与人而言,就需要对《道路交通安全法》高度关注才能够符合规范要求,确保道路交通安全的实现。同理,对于金融从业者、森林看护者而言,了解金融领域、森林领域相关法律规定是必要的,应当具有知法的预见性。

第三,行为后果的严重性。行为人是否对法律规定具有预见性,也往往能够通过行为后果的严重性程度进行倒推。立法者对行为进行命令或禁止固然有对行为性质的评估,但结果也是重要的考量。在后果可能产生严重程度的场合,较大可能成为法律规制的对象。行为人预见到自己的行为可能对他人或者“公众带来特定或不特定的损害”时[17],就应当在规范上肯定具有知法的预见性。

2. 知法的障碍性

应当预见是一回事,能否认识到则是另一回事。知法的障碍性关注的正是在知法的预见性之后是否能认识到的问题。在知法预见性之后,行为人需要通过积极查询来认识国家法律的具体规定,明确行为的法律状态。在认识到法律规定的过程中,需要国家的普法宣传、为国民知法创设必要的渠道、行为人积极查询等综合的过程才能够最终实现。从某种意义上说,认识到法律是国家与国民双向奔赴的结果,任何一环的缺失都将会导致认识不到法律。基于此,知法的障碍性应从以下三个角度细化审查:

第一,国民是否真诚地探寻。所谓国民真诚地探寻,就是凭着良心,在自己经验智识、文化程度、工作岗位、综合情状范围内穷尽可能的条件认识法律,而绝不是在法律认识上直接躺平。在具有知法预见性的场合,国民应当充分发挥自身的主观能动性,在自身能力范围内真诚地认识国家的法律规定。此时,如果不管不顾或者怠于法律的认识,应当认为具有违法性认识的可能性。德国刑法主张以良心紧张说作为认定违法性认识可能与否的标准[39]99。良心紧张说虽然在理论上由于判断标准的模糊而饱受诟病,但对于违法性认识可能性的判断具有借鉴意义。国民未真诚地探寻法律规定,等于人为地创设认识障碍。

第二,国家的普法宣传义务是否尽到。由于国家普法宣传部门的懈怠,行为人对自身违反特定领域的刑法规范完全没有认识,应当认定为欠缺违法性认识的可能性。如果国家在普法宣传层面存在不足,基于责任平衡的要求可能减免行为人的责任。只是在现代社会传媒资讯发达的今天,证明国家未尽到普法宣传义务或者普法宣传不足,存在诸多的困难,仅仅是理论上可能思考的方向。

第三,知法条件的困难性程度。虽然国家履行了普法宣传的义务并为认知法律创设了可能的条件,但是应当承认国民因地区情况的不同存在认知上的差异。边远地区、落后地区较之发达地区存在更多认识上的障碍。我国台湾地区刑法学者余振华认为,大地震发生后,对于交通及网络完全中断的山民,对地震后发布的新法令并无认识法律的任何管道,应当认为欠缺违法性认识可能性[40]310。上述案例中的情形是极为罕见的,不过至少理论上承认了知法条件的困难性可以为知法上期待不可能创设必要的前提。

(三) 模糊地带认定规则二:行为合法信赖的基础

从认识行为性质到实施行为,其间经历复杂的心路历程。知法的预见性与知法的障碍性只是肯定行为人在知法要求的前提下努力发现法律真相,了解行为合法与否的过程。在查阅相关法律规定或者咨询相关意见并开始行为的过程中,行为人实施行为往往建立在合法性自我确信的基础上,这样需要对行为合法性信赖的基础进行补充审查(表3)。

1. 查询意见的场合

在行为人尽了查询义务并确认行为违法便停止实施相应行为时,就不存在违法性认识错误的问题。问题是查询后确认行为合法而事实上违法的场合,是否能排除犯罪的成立?问题的关键在于,究竟何种解释为行为人的合法信赖奠定了基础。

第一,查阅相关法律规定及司法判决。在信息资讯如此发达的现代社会,对于行为性质存疑时,最常见的方式便是积极利用互联网的优势进行信息的检索与查询。一般而言,法律文本及司法判决能够为行为人合法信赖奠定基础,原因在于行为合法性与否的判断正是通过国家机关制定的法律体现出来的。法律一旦公布便处于可得而知的状态,公民能够通过对法律的查阅明晰行为的合法与否。对于司法判决而言,判决是法律文本在个案判决中的运用,对于彰显法律的具体精神具有指导作用,也能够为行为提供必要的明示。问题在于,如果发现了相冲突的法律规定或司法判决时,应该如何确认行为的性质?冲突现象的存在使得行为性质始终处于模糊不清的状态,这时需要借助于特定的规则或其他的辅助性资料实现对行为性质的进一步确认。对于法律的规定而言,可能要考虑的规则是:特殊法优于普通法、高位阶法优先于低位阶法。对于司法判决而言,或许需要通过其他的路径进一步实现对行为性质的确认。但是,相对于一般人而言,对于规则可能并不了解,只要行为人积极查阅并合理探寻,应当认为其履行了查询的义务,即使最终发生违法性认识错误,也应当认为这种错误是不可避免的。

第二,寻求主管部门的意见。一般而言,主管部门的意见可以作为合法信赖的基础。因为主管部门对于行为性质的确定更具有专业性和公信力,如果连主管部门的意见都不能信服,那么恐怕很难准确明晰行为的性质。同时,由于主管部门的意见是由特定的国家机关工作人员做出的,因此,在通过贿赂、欺骗、威胁等行为获得的意见以及明知给出的意见不合适的场合,应当认为主管部门的意见不能成为合法信赖的基础。

第三,咨询法律界人士的意见。法律界人士具体包括法官、检察官、律师和法律学者。相对而言,法律界人士较一般人具有专业的法律技能,能够为行为性质的确定提供专业的法律意见或建议。但是,法律界人士的意见通常并不能为行为性质提供明确的基础,主要在于以下原因。首先,法律界人士尽管具有一定的法律素养,但是仍旧存在专业水平上的差异。即使是针对同一问题也可能由于认识差异而给出不同的法律意见。其次,作为私人意见提供者的个人受诸多因素的影响,可能作出背离法律规定的意见,使得存疑者基于错误的信息实施行为。最后,刑法作为对严重社会危害性行为的规制,以剥夺自由甚至生命作为法律效果。合法性与否的判断直接决定罪与非罪的成立及相应的刑罚,如此重要的事项不能单纯通过私人意见予以明定。因此,法律界人士的意见通常不应成为合法信赖的基础。

2. 行政机关不作为的场合

在行为人向行政机关咨询后,在合理期限内并未答复的情况下,是否能够按照内心确信径直实施行为?同时,在行为实施期间,行政机关并未取缔相关的行为,是否当然能够认为行为是合法的,并在陷入违法性认识错误时主张欠缺认识可能性?在行为实施期间,行政机关的不作为客观上容易引起“行为合法”的假象。然而,行为性质判断的依据应当是法律规定,而非行政机关的不作为。行政不作为或许由于辖区地域广阔无法顾及,或许是故意不实施必要的作为,此时行为的性质仍旧处于模糊的状态。如果此时不管不顾、径直实施行为,便没有尽到法律的忠实义务,发生违法性认识错误时仍旧存在认识的可能。至于在行政机关不作为的动机是故意诱导行为人实施触法行为的场合,如果行为人客观上也确实不知道行为的违法性,此时应当认为欠缺违法性认识可能性。值得一提的是,行政机关不作为属于故意诱导行为在诉讼法上证明比较困难。而行为人是否确实不知道行为的违法性也通常容易通过案件的其他事实(如职业身份、证人证言、被告人的供述等)被推翻。

3. 类似行为确信的场合

行为人知道自己或者他人以前曾经实施过类似的行为并没有得到刑法的否定性评价,从而坚信自己行为合法而实施行为。此时,应当认为行为人具有违法性认识的可能性。因为行为人并没有尽到对法律忠诚的义务,将行为合法的基础奠基于经验之上,而非借助刑法的具体规定明晰行为的性质。行为人犯了经验错误,并且也应当认识到法律需要与时俱进,其经常随着时代的发展而在行为性质的规定上存在变化。昔日被认为合法的行为在若干年后可能变成非法行为,这样就不能用昔日行为的合法性替代对当下行为性质的评判,而仍应对法律的发展情况保有注意,才是对法律忠诚的体现。

四、结 语

在立法缺失的背景下,司法者应当构建涉违法性认识案件的阶层处理思路:首先,对于涉违法性认识的类型案件,应当运用刑事推论的方法确认行为人抗辩是否符合客观事实,从而在隔离虚假抗辩的基础上确定为违法性认识错误的案件。之后,进一步确认错误可能产生的法律效果,将违法性认识错误的事实判断转化为规范判断,确认欠缺违法性认识可能性的场合下可以通过援引意外事件条款、期待不可能、对法律的忠诚分别实现依法出罪与依理出罪。最后,违法性认识可能性在判断时需要区分明显地带与模糊地带。对明显地带,借助推定的基础事实进行判断;对于模糊地带,需要逐次对知法的预见性、知法的障碍性、行为合法信赖的基础展开精细化审查。

参考文献

[1] 孙继科. 违法性认识体系地位争论之否定——兼谈违法性认识功能定位[J]. 西华师范大学学报(哲学社会科学版),2021(5):33-43.

[2] 王皇玉. 刑法总则[M].台北:新学林出版股份有限公司,2022.

[3] 劳东燕. 责任主义与违法性认识问题[J]. 中国法学,2008(03):150-166.

[4] 周光权. 违法性认识不是故意的要素[J]. 中国法学,2006(01):165-175.

[5] 巩寒冰. 刑事裁判心证的闭环:推论与解释——兼对“印证”的解释学分析[J]. 学术交流,2022(09):65-77.

[6] 樊崇义,吴光升.论犯罪目的之推定与推论[J]. 国家检察官学院学报,2012(02):101-113.

[7] 王全玉. 不法意识的要素与不法认识的判断[C]//春风煦日论坛编辑小组. 刑事法与宪法的对话——许前大法官玉秀教授六秩祝寿论文集. 台北:元照出版公司,2017.

[8] 林东茂. 禁止错误的刑法评价[J]. 东海大学法学研究,2017(52):49-81.

[9] 乌尔斯·金德霍伊泽尔. 刑法总论教科书[M]. 蔡桂生,译. 北京:北京大学出版社,2015.

[10] 克劳斯·罗可辛. 德国刑法学总论:第1卷[M]. 王世洲,译. 北京:法律出版社,2005.

[11] 松原芳博.刑法总论重要问题[M]. 王昭武,译.北京:中国政法大学出版社,2014.

[12] 川端博. 刑法总论二十五讲[M]. 余振华,译.北京:中国政法大学出版社,2003.

[13] 张明楷. 刑法格言的展开[M].北京:北京大学出版社,2014.

[14] 约书亚·德雷斯勒.美国刑法纲要[M]. 姜敏,译. 北京:中国法制出版社,2016.

[15] 江溯.美国判例刑法[M]. 北京:北京大学出版社,2021.

[16] 杰瑞米·侯德. 阿什沃斯刑法原理[M]. 时延安,史蔚,译. 北京:中国法制出版社,2019.

[17] 屈学武. 中国刑法上的免责机制反思——从违法性认识错误切入[J]. 法治研究,2018(01):60-77.

[18] 王俊.违法性认识理论的中国立场——以故意说与责任说之争为中心[J]. 清华法学,2022(05):72-87.

[19] 陈家林,姚畅. 违法性认识理论的本土化构建[J]. 湖北社会科学,2021(12):140-148.

[20] 童德华. 违法性认识可能性的立场重置与功能再构[J]. 法学家,2022(03):146-159,195-196.

[21] 柏浪涛. 违法性认识的属性之争:前提、逻辑与法律依据[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2020(6):18-30.

[22] 张旭.中国刑法学研究:现状梳理、问题分析与发展前瞻[J]. 当代法学,2020(06):78-87.

[23] 张旭,陈凯琳. 无违法性认识减轻处罚之证成[J].社会科学辑刊,2022(03):121-127.

[24] 闻志强. 明知、社会危害性认识与违法性认识[J]. 北方法学,2019(02):54-66.

[25] 黄源盛. 从当代刑法论唐律中“错误”规范及法理[J].政大法学评论,2012(126):1-56.

[26] 阮玉婷. 禁止错误之避免可能性——兼论不法怀疑[D]. 台北:东吴大学,2016.

[27] 黄荣坚. 基础刑法学:下[M]. 北京:中国人民大学出版社,2009.

[28] 李涛.违法性认识的中国语境展开[M]. 北京:法律出版社,2016.

[29] 姜涛.刑法总论入门笔记[M].北京:法律出版社,2018.

[30] 贾宇.刑法学:上册·总论[M].北京:高等教育出版社,2019.

[31] 储陈城. 罪刑法定原则出罪功能的体系性构造[J]. 国家检察官学院学报,2017(04):99-118.

[32] 曾文科. 犯罪故意概念中的“危害社会”:规范判断与归责机能[J]. 法学研究,2021(05):159-174.

[33] 陈荣飞. 酌定量刑情节研究[M]. 北京:商务印书馆,2020.

[34] 舒登维. 违法性认识可能性司法判断研究[J]. 甘肃政法大学学报,2022(02):132-144.

[35] 张斌峰. 法律推理新探——语用学与语用逻辑地视角[M]. 北京:中国政法大学出版社,2014.

[36] 张明楷. 犯罪故意中的“明知”[J]. 上海政法学院学报(法治论丛),2023(01):38-54.

[37] 陈兴良. 违法性认识研究[J]. 中国法学,2005(04):131-141.

[38] 陈山,李昊. 多元文化社会中文化冲突型违法性认识错误及其处理[J]. 四川师范大学学报(社会科学版),2014(06):25-32.

[39] 克劳斯·罗克辛. 德国最高法院判例·刑法总论[M]. 何庆仁,蔡桂生,译. 北京:中国人民大学出版社,2013.

[40] 余振华. 刑法总论(修订三版)[M]. 台北:三民书局,2017.

责任编辑:王玮

编辑部网址:http://sk.swpuxb.com