燃灯堂

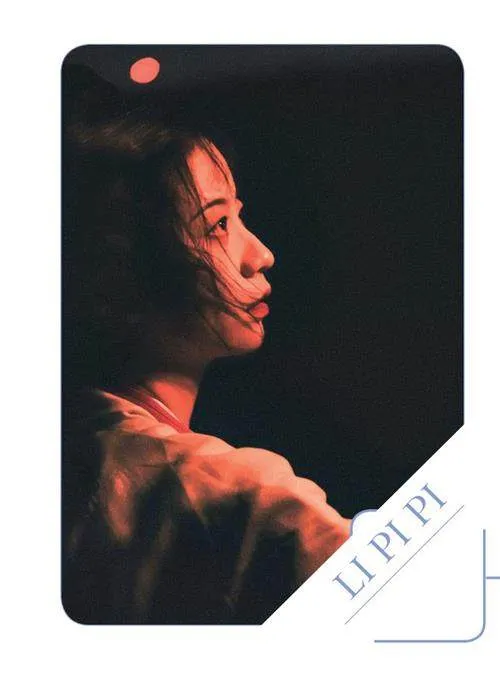

2025-02-05李皮皮

遇到困难请不要害怕,再坚持一会儿。往前走,穿过黑暗,不远处就是黎明。

——李皮皮

1

师父常说,这燃灯堂里,一不教规矩,二不传绝学,三不透秘宝。想留可以,想走,也可以。至于谁想走,谁想留,师父没说,只模模糊糊地说了这么半截囫囵话。

至于走去哪儿,师父也没说。这话倒叫英娘想不明白。她琢磨来琢磨去,嗨!师父怕不是嘴馋了,大约又想摸下山门去打酒喝罢?

可今儿又不是十五。

只有每月十五,英娘才会背上竹篓,将堂里栽种的瓜果蔬菜背下山,背到村镇的集市上,换点米面粮油。顺便,再给师父打点酒解解馋。

就说,谁家的师父是这样的啊?任谁家的师父,都不会光顾着一味躲懒呀!可自打英娘有记忆,师父就已经是这样了。

平日里,跑腿的、算账的活计,都是英娘的。不过,要真说起这些个跑腿活,也不是全无好处。

燃灯堂地处高势,建在离村镇十来里的半山腰。据说,它的前身是一座皇家佛寺。百年前,专给身份特殊的出家人清修用的。

要从燃灯堂下山,需要经过竹林,再转小径。在山里约莫转个一炷香的时间,就到了。英娘自小在山上长大,在林间穿梭,脚程快。别人需要走上一炷香,她只用一盏茶的工夫,就能到。

这日子一长,除了傍身的拳脚功夫外,英娘倒真学了些本事。算账、认字也不在话下。

“挺好,挺好!”师父满意极了。英娘不知,师父是夸她好,还是夸今天新打的酒好。

“都好!都好!”师父拧开酒葫芦塞,大口喝酒。仿佛这世上就没有烦心事,也不该有烦恼。

倘若问他:“师父,明日我下山去,再也不回来了可好?”

“都好,都好。”

“师父,上元节集市,我看中了货郎担子上挑着的花灯。有兔儿的,有鲤鱼的,选哪个?”

“都好,都好。”

“师父,我想……想随你姓,好不好?”英娘小心翼翼地问。

“都……不,不好不好!”师父的头摇得像拨浪鼓似的。

2

英娘没有姓,是捡来的。

十五年前,师父独自行走江湖,刚云游到此处,就见一破寺。待师父走上山,拨开竹林,方看得更加真切。

寺庙壁画脱落,佛像坍塌,一派残破之相,好不凄凉!师父拔腿欲走,却隐隐约约听见一阵哭声。

那哭声强劲有力,仿佛舍不得这四季斑斓的日子,舍不得这天高地阔的人间,才一个劲儿地哭。

师父只是站着,却不动。那哭声像有灵性一般,察觉了。于是,哭声一阵阵,像层叠的浪头,往人身上扑,扑得叫人不忍卒听,被锁住手、缠住脚,一步一步往前走。

一尊破碎的佛像旁,竟丢着一个襁褓。打开一看,里头有一个孩子。

好聪明的一个孩子哟!见到哭声引来了人,竟一声也不哭了。好漂亮的一个孩子哟!她睁着一对漂亮的眼睛,乌溜溜地转动着。她只管用这对像被山泉水洗过一样清透的眼睛,看着来人。

一直看到人心里发软,眼睛发酸,就再也无法将她抛下。

师父捡了她,又给她起了个名字,叫英娘,是盼着她能像春天的禾苗一样英姿勃勃。

可孩子们哪里懂这些?

村镇的孩子都笑英娘是个没娘养、没人要的野孩子。只要英娘下山去,他们逮着机会就围住英娘,朝她丢石子。

我可不是野孩子!英娘想。她有师父,她就不是野孩子。

3

可孩子们不听,依旧“野孩子”“野孩子”地叫她。

叫得英娘心里腾起一股火,烧得她坐立难安,烧得她全身憋着一股劲。那股劲在身体里横冲直撞,关不住了,要关不住了!

等一颗石子再丢过来,正正好砸在额角时,英娘爆发了。她那双眼,像烧昏了似的,又红又湿。

可她没哭!

非但不哭,英娘还把背篓一摔,像一头被激怒的小豹子,“呼啦”一声冲进人群,揍得对方哭爹喊娘。直到憋着这股劲,直到回了燃灯堂,英娘才觉得委屈。接着,委屈又变成了一根针,细细的,专挑英娘柔软的地方扎。扎得心里又疼又酸,扎得眼眶又酸又疼。

她扁扁嘴,委屈和着眼泪,“唰啦啦”地从眼睛、从鼻子落下。

说到底,她也不过是个十来岁的孩子嘛!

这回,师父什么也不说了,说什么也不好使。师父拔掉酒塞,想就着烈酒给英娘上药。可英娘的倔脾气上来了,只管把脸扭到一边,眼泪珍珠似的掉。

“唉……”师父叹气,“以后……以后你……”

这边话还没说完呢,外头传来一阵重重的拍门声。一个乡村妇人在外头不管不顾地又骂又跳又叫。

“李义德……你别躲着,你看看你养的野孩子,看把我们家孩子揍的!”

“李义德,你滚出来—”

哦,原来师父叫李义德。英娘第一次知道了师父的名字。她不敢作声,只用余光悄悄觑着师父,然后吸吸鼻子。

这是后知后觉,怕师父揍她!

可师父对外头的吵闹置若罔闻。他看着眼前这张五颜六色挂了彩的脸,不知怎的,又想起襁褓中那对乌溜溜的眼睛来了。他心一酸。

“以后……以后,你就叫李英。”

4

之后几天,师父再也没有叫李英跑过腿,一次也没有。

眼看临近中秋,师父还破例带她下山,去同洲湖登船赏月。明月高悬的夜晚,船夫一边摇橹,一边用家乡话哼着小调。

东风袅袅

泛崇光

香雾空蒙

月转廊

……

船夫的歌声随薄雾漫过湖面,漫上李英的眼睛。她听不懂,只觉得歌声里有无尽的哀愁。而师父坐在另一头,他只喝酒不说话。鎏金的月色洒在他身上,看上去是那样落寞。

都说月满人团圆,可秋天的第一场雨下来,师父却要走了。

“这一走要多久?半年,还是一年?”

“不好说。”

“事情什么时候办妥?”

“也不好说。”

“那,什么时候能再见呢?”

“有缘。”这回师父说了,“有缘就会再见的。”

这下李英听懂了。

她听懂了师父要走的决心。于是,她把留人的话在心里过了三遍,又放在嘴里嚼碎了,咽下去。她拒绝接受师父的安排,她不要下山去。她就守在这里,燃灯堂就是她的家。在这个院子里,师父带李英种下了第一颗种子。在这个院子里,在水洼旁的石榴树下,留下了李英歪歪扭扭的字迹。

她哪儿都不去!

只要燃灯堂的灯还亮着,这世上总归有她一个去处,一个能庇佑她的去处。

“又闹脾气了!”师父无奈极了。他想哄哄李英,可话到嘴边,怎么也说不出口。他这个师父呀,失败极了!早说了,燃灯堂一不教规矩,二不传绝学,三不透秘宝。这些年只有这一老一小两人偏居一隅。

师父懊悔,这些年,竟不曾教给李英任何技艺!

5

走的那天,下着小雨,淅淅沥沥的。

师父只带走了一个小行囊。说是行囊,其实就是一卷铺盖、一把长剑,还有那只酒葫芦。

师父要走了,李英却赌气似的躲在燃灯堂里,不肯出门。师父在门口等了又等,眼看天要黑了,终于下山去。

望着师父走远的背影,不知怎的,李英突然生出了一腔孤勇。在世间,这个与她有千万羁绊的人,这个一手将她抚养长大的人,也许,也许再也不会回来了!

李英追出去。她追出去,她问:“师父,师父,我何时可以走?”

师父的声音隔着雨幕遥遥传来:“都好……都好。”

“师父……”

李英已不知脸上到底是雨还是泪,她来不及擦,就让衣襟被这样打湿。

“师父,我该去何处寻你?”

可惜,师父的声音被淅淅沥沥的雨声吞没,再也听不见了。

一场秋雨一场寒。师父走了,李英病了。师父走了,可燃灯堂还在。只是,这院子跟李英一样,被风一吹,被秋雨一打,哪里还有半点人气。

可日子照旧,一切还得继续。

师父走后,李英照样做着那些细碎的活计。她不许自己闲下来。于是,认认真真地跑腿、算账,擦拭堂里的供灯,给供灯添油。每逢十五,将蔬菜瓜果背下山去。只是,只是她再也不打酒了。

就这样像陀螺一样忙个不停。

慢慢地,才敢停。慢慢地,才记起,在天高地阔间,她又是一个人了。慢慢地,才敢想起师父。

不知道师父现在行至何处?是否安好?

6

也许李英心诚,没想到,真叫她等到了师父的消息。

那日正逢集市。因临着上元夜,集市上的货郎们挑着好些花灯,五颜六色的。有兔儿的、瓜果的、鲤鱼的。

李英看得高兴,一下忘了时辰。等赶回燃灯堂,那堂口门前卧着一个人,是在等她。

李英吓了一跳。等走近一看,才发现,是个女孩!

这女孩看上去一丁点大,瘦骨嶙峋,细胳膊细腿的。仔细听,这女孩开口说话了,声音当然也是细细的。

“是李英姐姐吗?”

李英奇了:“你认识我?”

“是一个背着葫芦、手拿长剑的叔伯叫我来找你的。”女孩比画着,“他的脸那么大,嗓子那么粗—说起话来,像一张破铜锣!他说了,如果在这世上没有去处,那就到燃灯堂来。他还说了,只要燃灯堂亮着,你就一定会在!”

是啊!只要这灯还在,还亮着,自然会照亮前方,自然会照亮远行者的归路。

就这样,女孩算是住下了。她说,她叫豆娘。倒是人如其名。

豆娘把罩衫一脱,却把李英吓坏了。

豆娘瘦小的身体上,竟没有一块好肉。背上、手臂上,看得见的看不见的,密密麻麻都是印记,被藤条打过的印记。旧的印记上,又叠上了新的。

豆娘说,这都是爹爹打的。爹爹还说,如果敢偷懒不干活、不听话,那家里就拿她抵债去。

抵债是什么样?李英见过。那样哪里还有人的活路?她心里一软,落下泪来。豆娘伸出小手,给李英拭泪。

“姐姐莫哭,豆娘会乖,定会听姐姐的话。”

沐浴后,两人并头躺在炕上,豆娘一下子就睡着了。李英却睡不着。今夜,她格外想念师父。

如果不是师父养育了她,如果不是燃灯堂收留了她,她如今……不敢想。

李英坐在窗边,听着外头扑簌簌的声音。她支起窗户一看,目之所及,白雪皑皑。今年的第一场大雪来了。

7

师父没回来,倒盼来个小尾巴。别说,这还是个能干的小尾巴。

李英要洗衣服,她拿盆,豆娘拿衫。

李英要种蔬果,她施肥,豆娘浇水。

李英逛集市,买两个豆包,自己一个,豆娘一个。两个人,别提多高兴了。养孩子真好呀!李英想,养孩子真有用,定是这样,师父才养了她。

燃灯堂寂寞多时,终于又有了欢声笑语。

人一旦有了爱,有了依靠,就有了底气。面对村镇孩子们的围堵,豆娘一点也不害怕。她大喊:“我才不是野孩子。”

“我姓李。”

“我叫李——豆——儿。”

就这样不知不觉中,月满过一回,又圆过一回。月亮矮下去,太阳升上来。但师父仍迟迟未归。

不过,他要是此刻归来,肯定会大吃一惊。现在的燃灯堂大变样了!堂前栽满了果树,种满了花。一到春天有枇杷,一到夏天有樱桃。秋天摘柿子,冬天打枣子。更别说,满院子粉的红的黄的紫的花,不争不抢,淡淡散发香气。

现在,就连李英也学会了躲懒。她常喊:“豆儿,给我拿个筐。”

“豆儿,给我递个瓢。”

“豆儿,豆儿。”

“哎!哎!哎!”

“在呢!”

豆儿那清脆的声音洒在地上,蹦蹦跳跳,她像只可爱的黄鹂鸟。

8

一转眼,又是一个上元夜。

上元夜,好团圆。李英怕豆儿想家,特地赶早带她去集市赏灯。回来的路上,豆儿累得趴在李英背上,快睡着了。

“姐姐……”豆儿睡眼惺忪,“我想吃豆包!”

李英乐了。都什么时候了,还惦记这口吃的。“行!”李英应着,“明早姐姐就下山给你买,先睡吧!”

“嗯……”豆儿含混地答应着,睡着了。

流水般的月光照得两人的影子在地上交叠,又拉长。李英只觉得心里暖乎乎、沉甸甸的。走起路来,一点也不觉得累了。

次日一早,天光未亮。豆儿还在炕上沉沉地睡着,李英就起了。她得赶路下山,去买第一笼出锅的豆包。

吃了豆包,新的一年黏黏糊糊,谁也不跟谁分开!

李英紧赶慢赶,她脚程快—等回到堂里,手里的豆包还热乎着。当她推开门,却被眼前的一幕惊呆了!

堂前栽种的花散了,树倒了,一头栽进水塘里。师父亲手写的匾额,掉在地上,上头有好几个脚印。

李英慌了神。

她像往常一样大喊:“豆儿,豆儿!”可堂前堂后,再也没有那清脆的声音。卧房里,铺盖卷扔得到处都是。昨夜给豆儿买的兔儿花灯,被人踹在一边。

豆儿不见了。

9

李英发了疯似的往山下跑。可她脚程再快,又如何比得上马车呢?

村镇的孩子们这下也知道大事不妙。孩子们往东边一指,说见到了两个男子抱着豆儿,赶着马车跑了。

糟了,这下糟了!

定是豆儿那父亲寻来,拿她抵债了。

李英回到燃灯堂,慢慢冷静下来。她还有时间。她规规矩矩地在蒲团上跪下,冲远方叩头。

“师父……”李英不知不觉一脸泪,“今日,我可以走了!今日我要下山去,我得去把豆儿带回来!”说完,李英扎扎实实叩了三个头,出门了。

对方赶车,李英走山路。

山与山相连,路与路对接。只要脚程快,定能追上。李英不歇息,渴了就掬一把山泉水,饿了就吃野果子。实在困得睁不开眼,就找个石块底下,用干净的松针一铺,将就一晚—这些年的山林生活,教会了李英许多生存技能。

所以师父说错了,他不是什么都没教!他教了,她会了。更重要的是,师父教会了她什么是爱。这份爱,于父母兄弟,于姐妹手足……

她断不能看着豆儿去抵债,去填上自己花一般的年华。

10

日夜兼程,等李英终于赶到时,豆儿家的院落里,停了一顶喜轿。今天,还不满十四岁的李豆儿,就要嫁人了。爹爹把她许给了村东头的屠夫做新娘。

也许是明白了自己的命运,不论如何逃脱,不论天涯海角,也改变不了要嫁人的事实。李豆儿不哭不闹,一身红装安安静静地坐在轿中,只待吉时!

“啪嗒—”一粒小石子,砸上轿门。

“啪嗒—”又一粒。

什么声音?

李豆儿掀开盖头,见到了一张熟悉的脸。李英打开轿门,向她伸出手来。姐姐的手,是那么温暖,那么有力。豆儿扁扁嘴,泪珠就滚落下来。先前她不敢哭,现在却怎么也忍不住。

“别哭。”李英帮豆儿擦去眼泪,“走,我带你回家。”

来时,李英把蒙汗药洒进水缸里。现在,满院子的人正昏昏沉睡!

走,回家去,回燃灯堂去!

两人跑起来,用力地跑起来。朝着太阳跑,把一切黑暗都抛在身后,再也不要回来。

等两人赶到山脚,已是日暮时分。远远地,李英看见了燃灯堂里,亮着灯。她的心骤然狂跳。她有一个猜想。她放开李豆儿的手,往山上奔去。

“李义德……”李英声嘶力竭,“……李义德!”

“师父!”

“师父!”

“师父!”

李英泪流满面。

那燃灯堂的门“吱呀”一声打开了,师父从门里走出来,腰里还别着葫芦。就仿佛,就仿佛他从未离开过。

发稿/沙群