国际标准化背景下中国国际标准发展研究

2025-01-24鲁力

关键词:标准化战略;国际标准;中国标准化

DOI编码:10.3969/j.issn.1674-5698.2025.01.007

0 引言

在全球经济背景下,国家、行业之间贸易竞争的核心已由产品转向了标准,形成了以标准为手段,开辟赛道、建立优势、制约对手、占领市场的竞争模式。近年来,各国积极推动本国国际标准化进程,部分领先国家陆续出台了专门的标准战略。我国国际标准化起步相对较晚,经验稍显不足。

本文通过梳理领先国家成熟做法,把握我国国际标准化发展进程,了解国际标准化趋势以及我国国际标准化现状,为推动我国国际标准化向好向上发展提供对策建议。

1 国际标准化趋势

欧盟、美国、日本在国际标准化方面具有一定的领先优势,在国际标准化体系中均扮演了重要角色[1]。通过梳理分析上述国家及组织的标准战略,有助于了解其时下对国际标准化活动的政策布局,掌握主流的国际标准化趋势。

1.1 欧盟:《欧盟标准化战略——制定全球标准以支撑韧性、绿色与数字化的欧盟单一市场》

欧盟作为不同于传统意义上的超大国家机构,在ISO、IEC的技术委员会及分委员会秘书处、标准制定工作组等方面,都明显强于其他国家[2],彰显了其在全球标准化体系中核心地位。欧盟标准化战略的制定,标志着欧洲标准化体系的变革,必将对国际标准化发展产生重要影响。

在国际标准化方面,欧盟着重强调要采取更具有战略意义的行动措施[3],包括以下几个方面。

(1)加强国际化合作。战略强调要增加现有标准化体系的包容性,尤其是要结合时下地缘政治格局,最大程度地联合包括美国、新加坡等贸易伙伴,共同开展国际标准制定工作。

(2)聚焦前沿技术领域。战略指出要积极开展新能源锂电池、机器视觉、数字孪生等科学领域的标准制定工作,保证欧盟标准在上述领域内的发言权、主导权。

(3)强调标准自主性。战略要求降低外部因素对内部标准化活动的影响,通过采取修改调整标准化条例、标准化工作机制等方式,确保欧盟标准的自我表达。

1.2 美国:《美国标准战略2020版》

2021年初,美国国家标准学会(AMER ICANNATIONAL STANDARDS INSTITUTE,ANSI)对2015年发布的标准战略进行了再次更新,旨在调整标准战略与国家经济发展的相性,适应世界标准化发展趋势,明确在国际标准化中扮演的角色。

在标准国际化方面,ANSI在旧版的基础上,对美国参与国际标准化的原则和方式进行了深化,包括以下几个方面。

(1)泛化国际标准定义。相较于常见的国际标准定义,即由国际标准化组织(International Orga nization for Standardizat ion,ISO)、国际电工委员会(International Electro Technical Commission,IEC)、国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)等国际组织制定的标准,战略认为标准只需要遵循透明度、开放性、公正性和协商一致、有效性和相关性、一致性、发展维度等基本原则,就可视为国际标准,并明确表示在国际标准认定过程中不考虑其他原则[4]。

(2)强化标准制定推广。战略构建了自上而下的推广机制,要求美国政府、标准制定者加大美国标准推介和保障力度。在政府层面,要求组织开展立法行动并给予财政支持;在标准制定者层面,要求对标准翻译件的准确性、一致性进行充分验证,并要主动推动标准的传播过程[5]。

1.3 日本:《标准化官民战略》

日本作为邻国,与我国的经济文化、社会形态存在许多相似之处,其标准化战略对于我国标准化发展具有一定的参考价值。标准化官民战略旨在通过将民间标准化工作上升为国家战略层面,摆脱在国际标准制定中受欧美限制的现状,转变日本在国际贸易中的弱者身份。

在国际标准化方面,联合早年发布的《国际标准综合战略》,日本明确要加强国际标准化活动,包括以下几个方面。

(1)构建国际标准化工作机制。战略要求政府有关部门要加大对企业标准化支持力度,允许企业以各种形式参与国际标准化活动,鼓励产业界、学会积极承担ISO/IEC技术委员会主席和秘书处工作[6 ];要求重视国际标准化人才的培养和运用,政府、产业界、企业均要制定针对性的培养方案;设立由官民共同组成的委员会,保障战略有关举措的落地见效。

(2)加强地区合作。战略提出要与亚洲国家在国际标准制定、国家标准制定等方面构建牢固合作关系[7],共同应对欧美在国际标准化体系中的霸权地位,大力推动日本标准在亚洲区域,甚至全球范围内的互通互用。

2 中国国际标准化进程

我国作为世界第二大经济体,与世界上绝大部分国家具有贸易关系。我国在国际标准化体系中的地位,直接决定了其在国际贸易中的话语权。相较于发达国家,我国的标准化发展相对落后,国际标准化参与时间较短。近年来,国家不断强化顶层制度设计,陆续印发了多项标准化政策文件,深入实施标准化战略,积极参与并尝试主导国际标准化工作,成绩斐然。

2.1 顶层设计

在2021年10月印发的《国家标准化发展纲要》(下称《纲要》)中,以标准化开放程度显著增强为核心,围绕标准化国际合作、伙伴关系构建、人员技术交流、标准制定环境、国际标准一致性、标准转化率设定了一系列发展目标,明确指出要深化标准化对外开放水平。为贯彻《纲要》部署,确保相关政策落地,国家标准化委员会于2024年3月进一步印发了《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划(2024—2025年)》(下称《行动计划》),再次对相关工作进行了明确,提出实施标准国际化跃升工程。

虽然我国暂未制定专门的国家标准战略,但在现行诸多相关政策文件中,对于前述其他国家标准战略中的部分规划、设计已充分地涵盖,包括以下几个方面[8,9]。

(1)加强国际、区域合作。相较于其他国家有倾向性的合作伙伴选择方式,《纲要》和《行动计划》显得更加包容,按照现有合作基础,文件依次采用“深化”“拓展”“加强”等字眼,分层次分对象开展标准交流与合作,覆盖了全球绝大部分地区和各类组织机构。

(2)构建标准互通互信互认机制。与其他国家标准战略类似,《纲要》同样提出要促进政策、规则、标准联通互认,推进中国标准与国际标准体系兼容。《行动计划》则特别指出要深化共建“一带一路”标准联通,尤其是与积极响应“一带一路”倡议的国家、地区开展标准化战略对接和重点领域标准互认。

(3)积极参与国际标准活动。《纲要》和《行动计划》从国际标准化组织治理、国际标准研制等方面作出要求,1)要充分发挥国际组织常任理事国、理事国、成员国的义务和责任,积极提出中国建议;2)要鼓励国内企事业单位积极参与各类国际组织和标准化活动,贡献中国智慧。

(4)重视标准化人才培养。相较于其他国家专门培养国际标准化人才的要求,《纲要》和《行动计划》的规划设计更为全面,文件提出构建多层次标准化人才队伍,形成行业、地方、科研机构、大专院校共同发力的人才培育机制,以面对不同类型的标准化需求,而非仅限于国际标准化。

(5)加快新兴领域国际标准研制。《纲要》和《行动计划》与其他国家战略关注的具体领域有所差异。在文件中,明确提出要对温室气体减排、能源清洁低碳高效利用、新型电力系统、绿色可持续金融、矿山安全、航运贸易数字化、信息通信、物品编码与自动识别等领域开展国际标准研制活动。

2.2 国际地位

2024年3月27日,《中国标准化发展年度报告(2023年)》正式发布,报告从标准化基本数据、重点工作和发展展望等3个方面进行了梳理、总结。在国家标准化相关方面,报告提到了3个水平提升,1)标准一致性,国际标准转化率整体达到82%,国内技术委员会的国际对应度超过90%;2)国际标准化参与,新增承担ISO和IEC技术机构主席、副主席职务共9个,秘书处7个;3)国际交流合作,累积与65个国家、地区标准化机构和国际组织签署了108份标准化双多边合作文件[10]。

标准一致性、国际交流合作的水平指标表明,我国与国际在标准化上的合作交流上已具备良好基础并达到了一定水准,虽然构建双边合作关系的对象数量不到全球国家、地区总数的三分之一,但考虑到合作对象的经济体量,可以认为我国在现今国际标准化体系中具有一定地位。相对地,报告仅给出2023年新增承担的ISO、IEC职责,不能准确体现我国在国际标准化组织内的现状,需要结合以往数据进行分析。

在ISO和IEC中,技术委员会肩负对一个领域的标准制定和管理工作,承担其秘书处数量是衡量国家参与度的重要指标之一。同时,国家成员可以选择以两种方式参与委员会的工作,1)作为参与成员(P member),需要参加委员会会议并对委员会规范性文件进行投票;2)作为观察员成员(Omember),仅需要观察组织内各项活动,没有投票的义务,也无法参加工作组。选择成为P成员意味着承诺积极参与组织内各项活动,特别是参与协商和投票;对于长期不积极参与的P成员则会被降级为O成员,因此P成员的数量也体现了国家在国际组织中的影响力。

(1)ISO标准化工作

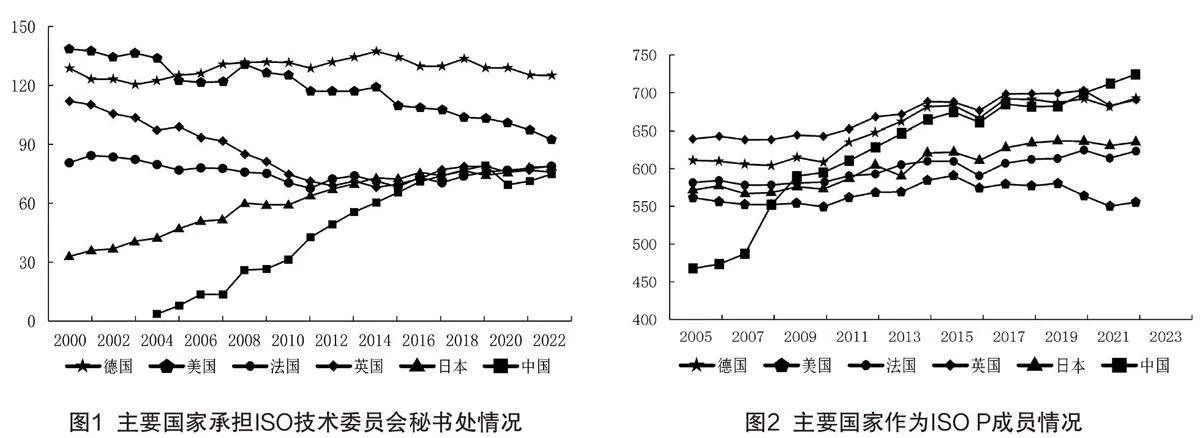

2023年之前中国及主要国家的ISO标准化参与情况如图1、图2所示[2]。

分析图1、图2可知,在ISO中,中国的技术委员会秘书处和P成员数量近十年来均呈现显著上升趋势;在秘书处方面,中国暂处于第六位,与法国、英国、日本处于相近水平,与德国、美国差距较为明显;在P成员方面,中国自2021年后上升至第一位,并建立了显著的领先优势。上述情况说明,我国参与ISO国际标准化活动程度较高,态度积极主动,但尚不具备绝对的主导地位。

(2)IEC标准化工作

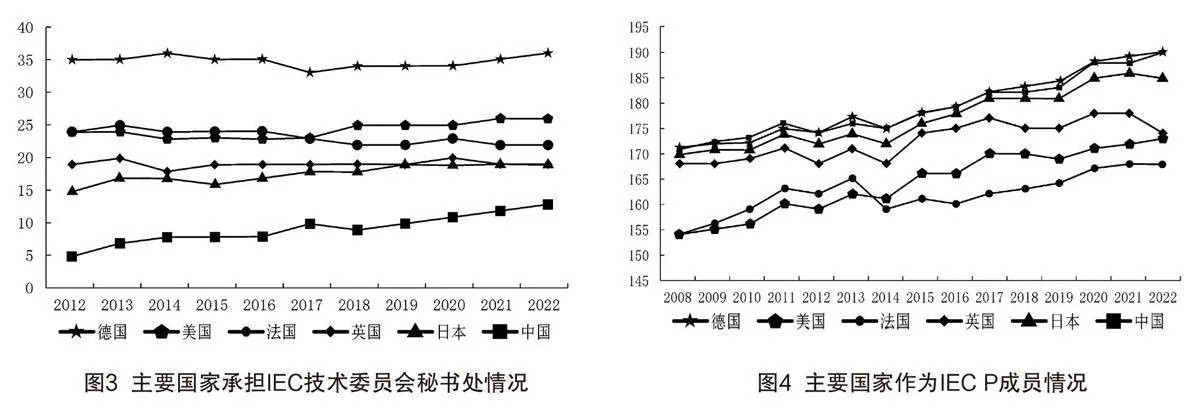

2023年之前中国及主要国家的IEC标准化参与情况如图3、图4所示[2]。

分析图3、图4可知,在IEC中,中国技术委员会秘书处和P成员数量近十年来均呈现持续上升趋势;在秘书处方面,中国仅处于第六位,与其他主要国家存在明显差距;在P成员方面,中国与德国在增长趋势和数量上处于相同水平,并于2022年在数量上略微领先。上述情况说明,我国对IEC国际标准化活动参与情况与ISO类似,但其相对主导地位不如在ISO中的表现,国际话语权相对有限。

3 发展对策建议

为促进我国国际标准化持续向好发展,推动标准国际化跃升工程稳定高效实施,进一步提升中国国际标准化地位,结合国际标准化主要参与国家战略部署和中国国际标准化进程,提出以下几点对策建议。

(1)提升国际标准化活动参与质量。我国对于国际标准化活动已有深度的参与,但无法在相关国际组织中获得具有优势的领导地位,建议在保证现有参与活跃度的前提下,着力提升各项提案质量,强化弱势技术领域国家产业实力,积极拓展新兴领域技术优势,逐步提升技术委员会主席、秘书处等承担数量,提高国家在国际标准体系中的话语权。

(2)强化国际标准化伙伴协作深度。欧美等国近年来不断将地缘政治因素纳入本国各项政策制定中,意图遏制我国在各种领域迅猛崛起的态势。在该环境下,建议紧密把握现有的友好合作关系,借助有关对外战略部署以及“一带一路”倡议,构建多元立体的合作关系纽带,突破欧美等国在国际标准化上的封锁网。

(3)推动标准化人才培养落到实处。标准化人才直接决定了国家在国际标准化竞争中的成败,我国虽然出台了若干政策文件,指出要加强标准化人才队伍建设,但相关工作进程相对缓慢,建议加快普及大专院校、科研机构和企业对标准化人才的培育,健全人才评价认定机制,完善人才激励保障措施,督促相关政策精神的落地见效。

(4)探索重大领域标准化激励举措。随着人工智能、量子科技、云计算等前沿技术的爆发式发展,全球各国均意图主导相关领域的标准化进程。我国可探索构建由国家到地方的多层级激励体系,自上而下设立专项奖补扶持经费,推动各级地方政府支持国际标准化活动,鼓励相关领域中各类标准化组织机构研制先进国际标准,促进重大领域国际标准提案质和量同步提升。