让每个生命善始善终

2025-01-23简宏妮

不久前,国家医保局编制印发《综合诊查类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,将现行综合诊查类价格项目整合为36项,新增设立“安宁疗护”项目,支持公立医疗机构补齐安宁服务供给短板,提升终末期患者生命质量。

近日,《瞭望东方周刊》走进清华大学附属北京清华长庚医院(以下简称“北京清华长庚医院”)疼痛科,看到走廊上挂着路桂军的介绍,他是北京清华长庚医院疼痛科主任医师,主持这家医院的安宁疗护和疼痛病房工作。他还是国家卫生健康委员会安宁疗护提升项目专家组组长。

身为一名疼痛科医生,路桂军从业32年,其中27年都在做安宁疗护。“我常常面对生死问题,对我来说,死亡不是禁忌话题。医院是救治患者的地方,也是送别的地方,如果无法理解死亡,就不会知道救死扶伤是有边界的。”路桂军告诉《瞭望东方周刊》。

钻研疼痛治疗

路桂军上世纪70年代出生于河北邢台,他从小喜欢中国传统文化中长襟直垂的学者形象,而在现代职业里,医生符合这个形象,于是报志愿时,他全部填报了医学专业,并最终被当地的一所医学类院校录取。

1992年毕业后,路桂军进入邢台一家二级医院工作,成为一名麻醉医生。不久后,这家医院单独成立麻醉科,他便毛遂自荐,进入麻醉科并成为科室主任。“当时麻醉科主要有三个方向:临床麻醉、急救复苏和疼痛治疗。前两个方向都是配合其他科室,只有最后一个方向是直接面对病人。我想,自己能否在疼痛治疗方面做一些深入研究。”路桂军回忆道。于是,他带领团队培养科室人才,建疼痛科门诊,组建病房,开展微创治疗。

路桂军最初开设疼痛科门诊时,引发了很多人的不解。人们对疼痛缺乏准确认知,甚至连同事都问他:“什么疼痛都能找你吗?高血压引起的头痛、阑尾炎导致的腹痛,你都能看吗?”

在无数次解释之后,路桂军现在对疼痛的理解是:“疼痛科其实就是一个‘小全科’,什么疼都看但并非什么痛都治。医生在看患者疼痛病症的时候,首先要弄清致病原因,如果是高血压引起的头疼,要在管理疼痛的同时转诊心血管科和神经内科;如果是阑尾炎导致的腹痛,就协同外科治病并镇痛。疼痛科的第一责任就是以疼痛为线索分析原因,需要分清楚患者疼痛的来源,急则治其标缓则治其本,让患者走舒适康复路线。”

2007年,卫生部下发《关于在〈医疗机构诊疗科目名录〉中增加“疼痛科”诊疗科目的通知》,要求将疼痛科纳入一级诊疗科目,明确其主要业务范围为“慢性疼痛的诊断治疗”。彼时,路桂军所在的地方医院,疼痛病房已设立10年。

20世纪90年代,无论医生还是病人,认识疼痛都是“从零到一”的过程。设立疼痛门诊后,路桂军的科室里多了一本书和一张纸,分别是已故疼痛学专家李仲廉等人主编的《临床疼痛治疗学》和当地庙会目录清单。

“建科之初我们科室每天早上提前一小时上班,自己给自己讲课,花一年时间把《临床疼痛治疗学》这本书讲完了。”路桂军介绍说,逢周末赶上庙会,科室就找当地村镇和郊区的卫生所合作,骑上自行车、带着条幅,在庙会上为百姓义诊,让更多人知道疼痛和疼痛科是怎么回事。

路桂军是麻醉科医生出身,他知道自己在为什么而努力。他举了个例子:假设一个人被蜜蜂蜇到了,麻醉科治疗方向是镇痛,而疼痛科则是要治疼并找到那根刺(蜜蜂的腹部末端长有螫针,由一根背刺针和两根腹刺针组成),这意味着往前推进了一大步。

从事医学这个行业越久,路桂军越能更深刻地领悟疼痛的含义。“在治疗过程中,我们应该读懂患者的机体疼痛,同时也要想办法了解患者内心的痛苦。”路桂军说。

安宁疗护

有一位47岁的中年女性患者,因为全身疼痛来找路桂军看病,在此之前,她已治疗了五六年,吃过几乎所有止痛药,但效果甚微。

做疼痛心理研究之后,遇到各种疑难杂症,路桂军都会先问患者:“在发病之初,是否有不愉快的事情发生,现在回想起来依然让你放心不下?”这个办法屡试不爽。

这一次,那位47岁的中年女性患者告诉他,7年前,她的儿子出车祸去世了,小伙子去世的时候才21岁,他职高毕业后,一直没有合适的工作,大部分时间都在玩手机、打游戏。这位女士看不下去了,主动帮儿子找了份工作,在离家7公里之外的工厂打零工。有一天儿子去上班,在路上遭遇车祸离世,事故发生后,这位女士非常自责,从此一蹶不振。

路桂军认为,这位女性患者遇到的是典型的负性事件,身体疼痛是情绪上受到刺激而诱发。他为这位患者开了精神科药物,并转介医学心理科帮助她调整身心状况,她的病情逐步好转。

“没有一种药能够根治痛苦,也没有一种手术能够将痛苦切除。但医疗互动中的倾听、抚慰和安顿,确实可以缓解病人内心的痛苦。”路桂军说。

渐渐地,路桂军还发现一个现象:有一种多数科室都会忽略的疼痛——癌痛。据他介绍:“癌痛是癌性疼的别名,常常被人们忽视,一般晚期癌症患者常因饱受癌痛折磨而痛不欲生。”

疼痛科门诊开设一段时间后,路桂军将疼痛科门诊进行了细分,包括软组织损伤疼痛、神经疼痛、癌性疼痛等。

河北省境内的太行山区,是食道癌高发区,很多肿瘤患者在化疗后,疼痛问题依然很突出。“我们需要关注到,肿瘤疼痛治疗和肿瘤康复治疗一样重要,癌症末期的患者往往会身心痛苦,因为患者除了身体病痛以外还有对生命的纠结、未完成的心愿、对人生的感慨……总之,生理上的痛苦解决之后,心理上的痛苦并没有解决。”

曾经有一名患者告诉路桂军:“路大夫,我特别后悔做了几个疗程的化疗。”路桂军反问:“为什么会这样?你现在肿瘤控制得很好啊。”

“我胸疼,疼得寝食难安。这种感觉如影相随,日夜相伴,有如蠕虫一般慢慢撕咬,让我一刻都不得放松。我实在是一点抵抗力都没有了。简直生不如死。”患者的回答让路桂军陷入沉思:“作为医生,最优先考虑的是如何让病人活得更长,却没有考虑过病人在有限生命里的生活质量。我们没有真正站在病人的角度来思考问题。”

为此,路桂军和很多患者进行了交流:“在罹患肿瘤之后,你是希望幸福地活一天,还是痛苦地活十年?”几乎90%的受访者都告诉他,想要幸福地活一天,不要痛苦地活十年。对于这些患者来说,首先考虑的是生命质量,而后才是生命的长度。

在邢台那家二甲医院,路桂军所在的疼痛科病房里,设了6张床位,叫癌痛临终关怀床位。

2007年,路桂军离开家乡河北,到中国人民解放军总医院疼痛科工作。帮助病人减轻机体和心理上的痛苦,仍然是路桂军每天必做的工作。

2017年,国家卫生计生委办公厅印发《安宁疗护实践指南(试行)》,提出“安宁疗护实践以临终患者和家属为中心,以多学科协作模式进行,主要内容包括疼痛及其他症状控制,舒适照护,心理、精神及社会支持等”。

对于许多人来说,安宁疗护是一个陌生的概念。在路桂军看来,安宁疗护发展到今天依然面临诸多挑战,在人口老龄化程度加速加深的背景下,发展安宁疗护非常有必要,安宁疗护从业者守护了人生最后阶段的生命温度。

绘就生命长河

2019年底,北京清华长庚医院安宁疗护病房开始运营,路桂军加入了这一团队。据路桂军介绍,近年来,该医院安宁疗护病房共接收300多名患者,其中90%以上是实体瘤晚期,这些患者的生存时间通常只有1个月左右。

让患者体面地度过最后时光,并不是一件简单的事情。想要做好安宁疗护工作,不能只依靠医务人员。在北京清华长庚医院,入住安宁疗护病房的患者,入院之初都会为其建立一个由主管医生、主管护士、个案管理师、心理治疗师、临床药师、医务社工、民俗专家和志愿者组成的团队,从身体、心理、社会关系和精神等层面,对患者进行全程照顾。

在北京清华长庚医院,入住安宁疗护病房的患者,入院之初都会为其建立一个由主管医生、主管护士、个案管理师、心理治疗师、临床药师、医务社工、民俗专家和志愿者组成的团队,从身体、心理、社会关系和精神等层面,对患者进行全程照顾。

将临床药师纳入安宁疗护团队是北京清华长庚医院的一项创新举措。据临床药师李芳介绍,临终患者往往需要大量用药,部分肿瘤患者甚至需要口服10余种药物,患者有时记不清用药时间,会加重病痛。为了有效减轻患者痛苦,让患者在生命尽头尽可能拥有良好的生活质量,药师会将患者使用的多种药物进行重整、筛选,调整用药主次关系。

“安宁疗护的发展,需要汇集更多力量,调动更多社会资源。”路桂军说。

作为安宁疗护工作团队成员,面对患者的离世,是一门“必修课”。

路桂军第一次接触死亡,是在一所医学院实习的时候。“那是一位年轻的女性患者,未婚,20多岁的样子,患上了流行性出血热。在她生命的最后时刻,身体状况非常糟糕。因凝血机制障碍导致消化道广泛出血,血会不停地从她的嘴里往外流。医生担心她口中的血呛到呼吸道,只能让她平卧侧头躺在床上。一个年轻生命就这样流逝。”这次经历带给路桂军的是恐惧。

现在,路桂军在工作过程中接触到的案例越来越多,对死亡也有了清晰的认知,他发现死亡之所以与恐惧相伴相生,源于对死亡的不了解。“了解死亡,能够消除我们内心的疑惧。”路桂军说。

路桂军曾遇到一名患者,罹患肿瘤后,状态很糟糕——他觉得自己活不了太长时间了,无比绝望。医院的心理科教授知道路桂军在做死亡教育方面的工作,便请他对这名患者进行心理抚慰。

从疼痛角度切入后,路桂军引领病人转入对死亡的思考。当得知患者“不想活”的想法已持续三个月,路桂军问:“这三个月的时间,你有没有想一些办法,来达到这个目的?”

患者回答:“我是一个特别注意形象的人,不想跳楼,不想死得血肉模糊。我想过吃药,但又害怕药量掌握不好。我也想过割动脉,第一我找不到利器;第二如果我割不准,疼半天,又被你们发现了,该怎么办?我还想过绝食,但是天天被逼着吃东西……”

路桂军向他描述了正常生命衰竭的过程:“人到濒死的时候,首先会丧失味觉。比如,我之前特别喜欢吃西瓜,到了这个阶段,却一点都不想吃,看见西瓜没有任何食欲,这是人的功能性退化。随着功能性退化,身体日渐消瘦,为了不增加肠胃负担,便不摄入营养了,仅剩的血液会供应到心、脾、肾等重要器官。最后,人就在睡眠中离世了。”

听了路桂军的描述后,这名患者告诉他:“如果是这样的话,我愿意自然逝去。”

路桂军认为,由于对死亡的过程缺乏了解,导致很多人的临终决策欠妥。亲属不舍、不忍自己的亲人过早离世,坚决要特别积极地治疗。在患者无法进食的时候,以各种方式喂进去,但喂进去之后,因为胃肠道功能本身在衰减,患者会出现恶心的症状,也很容易引起肠梗阻,他们只会更痛苦。

“作为医生,应该尊重自然规律。在生命尽头,让生命自然走向终点。”路桂军说。

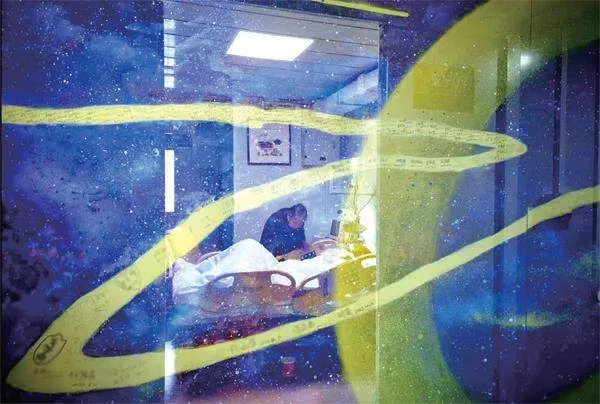

北京清华长庚医院安宁疗护病房挂着一大幅油画,名为《生命的长河》。画面上,一条金色河流蜿蜒在浩瀚宇宙之中,安宁病房患者临终前在河流中签下姓名。

路桂军从事安宁疗护工作27年,阅读过很多人的临终“剧本”:有人离世前办了一场个人摄影展;有人临终前举行了一场舞会;有人提出离世时要跟宠物待在一起;有人指定葬礼曲目;有人要喝可乐,也有人选择咖啡……他们以平静而独特的方式告别了自己的一生。

当见证了太多的死亡,路桂军越发觉得,生死教育是安宁疗护工作的土壤,安宁疗护是在良好生死教育土壤上绽放的怡人花朵。“希望人们触及到死亡时,不再回避。死亡教育应该像‘狼来了’一样多喊,只有喊得足够多,才能在死亡真正来临的时候,少一份惶恐,多一份理性。”

在路桂军看来,安宁疗护不单纯是医疗行为,也是一种文化和价值观。他说:“应立足中国传统文化和现实需求,建立具有中国特色的安宁疗护体系,尽可能让每个生命善始善终。”