公路半挖半填路基边坡防护稳定性研究

2025-01-21李宁

摘 要:公路半挖半填路基边坡防护稳定性的对公路安全运营具有重要的现实意义,因此本文以山东省某公路边坡工程为研究案例,通过现场试验、赤平投影分析得到边坡稳定性评价,并用数值模拟等方法确定边坡锚杆格梁防护措施,保证路基边坡的稳定。研究结果表明:岩层层面与坡面倾向顺向相交,为顺向坡,但层面倾角约为9°,中风化岩体类型为Ⅲ类,边坡工程安全等级为二级,须增加混凝土锚杆格梁边坡防护。施作锚杆格梁后,位移峰值减少幅度达到86.5%,进一步提高了边坡的承载能力和耐久性。

关键词:公路路基;边坡稳定性;边坡防护

中图分类号:U 41 " 文献标志码:A

随着公路建设的快速发展,高等级公路里程不断增加,半挖半填路基作为山区公路常见的建设形式,其边坡稳定性问题受到重视。公路半挖半填路基边坡稳定性分析方法主要分为力学分析法和工程地质法2种[1]。力学分析法包括数解法和图解或表解法,通过假定不同的滑动面,根据力学平衡原理进行分析,判断边坡的稳定性[2]。工程地质法则是根据不同土类及其状态,结合大量资料的调查和分析,拟定路基边坡稳定值参考数据[3-4]。通过构建边坡的三维模型,可以更准确地模拟边坡在复杂条件下的变形和破坏过程,为边坡防护设计提供科学依据[5-6]。本文以山东省某公路边坡工程为研究案例,通过现场试验、赤平投影分析得到了边坡稳定性评价,并用数值模拟等方法确定了边坡锚杆格梁防护措施,保证了路基边坡的稳定。

1 工程概况

山东省某公路工程半挖半填路基位于丘间宽缓的沟谷内,该段现状均为耕地,丘间多发育沟谷,地形起伏较为明显。场地内第四系堆积层有多种成因类型,分布不连续,在缓坡及沟底地段局部发育,呈不规则片状、条带状间断分布,分布厚度相对较大,在地形起伏相对较大的地段,例如陡坡、丘顶等地段覆盖层通常较薄,基岩出露较为明显。沟谷段岩土界面大致呈“U”形,以残坡积层为主,陡坡、丘顶地段岩土界面通常不连续。通过地质钻探、地面地质调查和搜集前人成果及相关地质资料,场地内上覆第四系全新统人工素填土和第四系残坡积粉质黏土。

路基设计场地岩石以物理风化为主,其形式有表层风化、裂隙式风化及顺层风化。风化速度和深度与岩性、地形、裂隙发育程度密切相关。砂岩与泥岩互层时差异风化明显,容易形成“凹岩腔”。根据设计方案,按设计高程开挖,将在道路左侧形成最高约4.5m的填方边坡,在道路右侧形成最高约1.54m的挖方边坡。

2 边坡土质试验测定分析

对本段拟建线路范围填土进行试验测定,查明该段弃土场内的人工填土的均匀性与密实度。当进行测试时,本场地素填土多呈松散状,容易塌孔,单次试验深度较大,可能导致触探杆难以拔出,因此在第一次测试结束后,换回旋钻进至预计深度跟入套管后再进行第二次动力触探试验,防止塌孔掩埋触探设备。在测试过程中,锤击数>50击时换回旋钻,钻穿后继续试验。

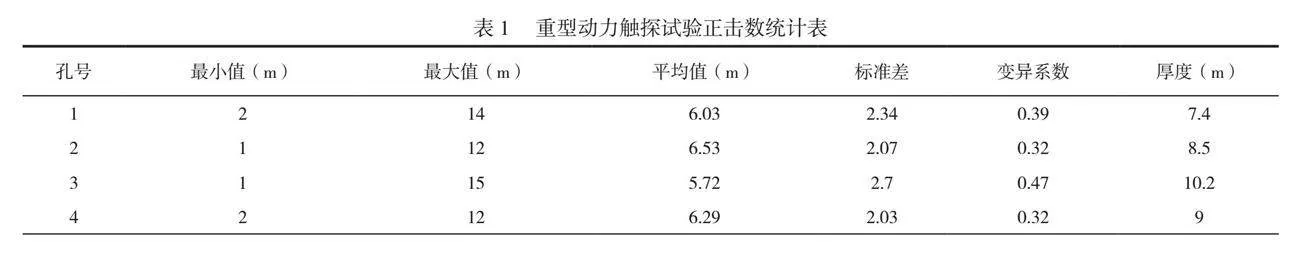

根据《工程地质勘察规范》(DBJ50/T—043—2016),在剔除测试结果异常值后进行数理统计,结合场地内平均锤击数确定异常值,通常以超过20击为异常值。统计成果见表1。

对测试成果进行分析得出:锤击数为3.8击~11.8击,平均6.13击,变异系数为0.38,变异系数高,表明该土层均匀性较差,在试验过程中,探头多次击到回填的块石上(其锤击数超过20击),表明该填土层在水平方向和垂直方向的变化均较大,均匀性较差,填料级配不良,密实程度也不一致。按《市政工程地质勘察规范》(DBJ50—174—2014)中的相关规定,将其判定为松散,须采取相应的边坡防护措施,保证公路边坡运营期的长期稳定性。

3 边坡赤平投影稳定性分析

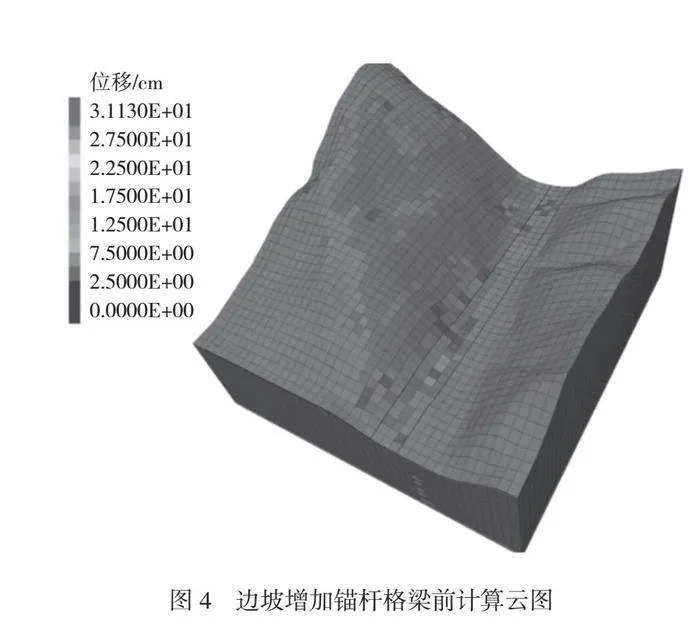

左侧边坡地表覆盖层厚度基本不超过2.50 m,左侧挖方边坡坡体主要由强-中风化泥岩组成。边坡坡向约为97°,据露头调查,该段岩层产状为120°∠9°,主要发育两组节理裂隙:裂隙1产状为290°∠84°;裂隙2产状为20°∠81°。根据结构面、边坡的空间组合关系绘制赤平投影图,如图1所示。

由图1可知,裂隙1与坡面倾向呈反向相交,对边坡稳定性不利影响较小,裂隙2与坡面倾向呈大角度切向相交,对边坡稳定性不利影响较小,岩层层面与坡面倾向顺向相交,为顺向坡,但层面倾角约为9°,其对边坡稳定性不利影响小,裂隙与层面组合切割岩体形成的楔形体位于边坡体外,其对边坡稳定性不利影响小,因此左侧边坡稳定性主要是由岩体强度和抗风化能力控制。

边坡形成后,坡体上泥岩抗风化能力很弱,可能因风化导致出现掉块,应及时进行防护。该侧边坡最高约为17.12m,边坡强风化岩体类型为IV类,中风化岩体类型为Ⅲ类,边坡工程安全等级为二级,等效内摩擦角建议取55°,岩体破裂角取62°。

路基段左侧边坡为土质边坡,边坡体主要由可塑状粉质黏土组成,岩土界面平缓且与边坡方向相反,边坡开挖后上部土体整体沿岩土界面滑动的可能性小,其可能破坏模式为其内部圆弧滑动,建议该段土质边坡按1∶1.75放坡后,在后坡面设置混凝土格构+锚杆支护。

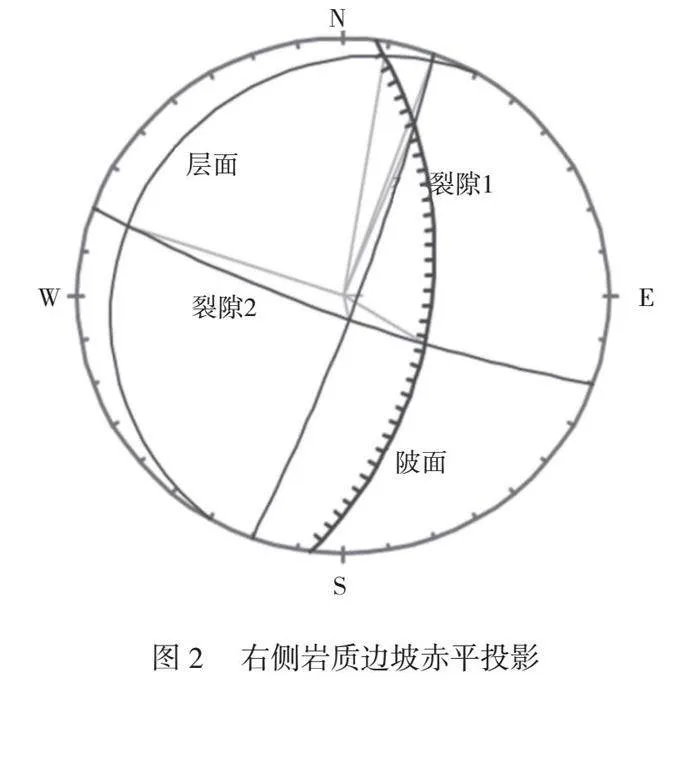

根据钻探及现场调绘可知,路基右侧边坡地表覆盖层厚度薄,可直接清除,右侧挖方边坡坡体主要由强-中风化泥岩组成,边坡坡向约为277°,据露头调查,该段岩层产状为120°∠9°,主要发育两组节理裂隙:裂隙1产状为290°∠84°;裂隙2产状为20°∠81°。根据结构面、边坡的空间组合关系绘制投影图,如图2所示。

由图2可知,裂隙1与坡面倾向呈小角度顺向相交,但裂隙倾角陡,远大于按1∶0.75放坡的边坡倾角,其对边坡稳定性不利影响较小;裂隙2与坡面倾向呈大角度切向相交,对边坡稳定性不利影响较小;岩层层面与坡面倾向反向相交,为方向坡,其对边坡稳定性不利影响小;裂隙1与层面组合切割岩体形成的楔形体位于边坡体内,裂隙1与层面组合切割岩体形成的楔形体位于边坡体内,边坡形成后可能发生崩落、掉块等。裂隙1与层面组合切割岩体形成的楔形体位于边坡体内,边坡形成后可能发生崩落、掉块等。

右侧边坡形成后,坡体上的泥岩抗风化能力很弱,还可能因风化导致掉块,因此应及时进行防护。该侧边坡最高约为34.32 m,为超限边坡,边坡强风化岩体类型为IV类,中风化岩体类型为Ⅲ类,边坡安全等级为一级。因此右侧边坡按设计坡率放坡可行,坡面建议采取拱形骨架护坡措施,边坡顶底设置截排水系统,保证边坡稳定。

4 边坡防护数值模拟分析

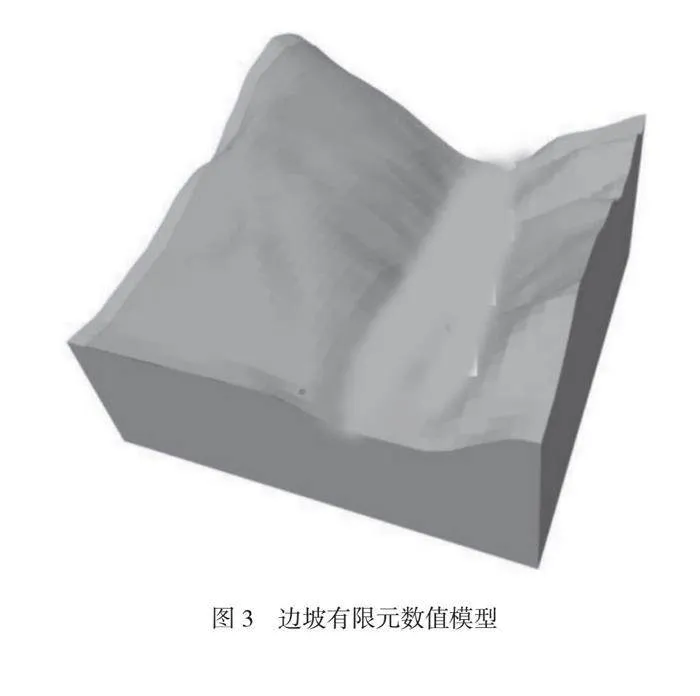

边坡施工防护前后的数值模拟计算结果分析是评估边坡稳定性和防护效果的重要手段。对路基边坡施作锚杆格梁护坡前后进行数值模拟计算,可以量化锚杆格梁护坡措施对边坡稳定性的提升效果。对比护坡前后的模拟结果,可以直观地看到边坡稳定系数的变化,从而评估护坡工程的实际效果,有限元数值模型如图3所示。

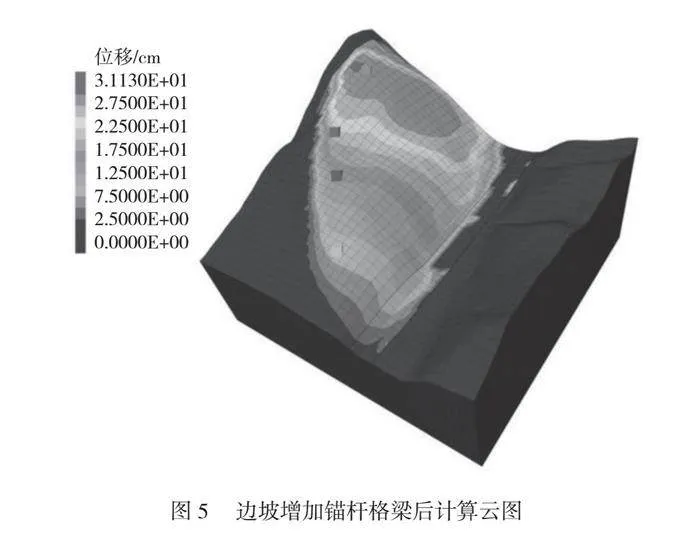

在未施作锚杆格梁前,左侧边坡在开挖后坡面整体会有较大的位移,超过30mm的位移由坡地一直延伸至坡顶,最大位移为32.1mm,出现在坡顶最底处,且呈现延伸趋势,这种情况下极易出现坡面整体垮塌情况,影响公路的正常运行。边坡增加锚杆格梁前计算云图如图4所示。

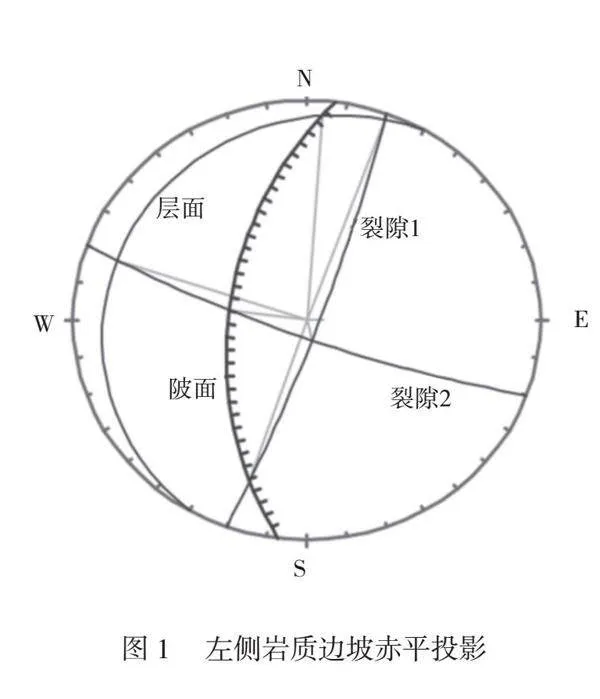

通过模拟采取防护措施后的边坡,可以发现边坡的稳定性显著提升。在施加防护措施后,边坡的位移量通常会显著减少,特别是沿着潜在滑动面的位移。应力分布也会发生变化,应力集中现象得到缓解,边坡的整体受力状态得到改善。在未施作锚杆格梁前,边坡的水平位移可能在某些区域(例如靠近坡脚或坡中)达到峰值。在施作锚杆格梁后,这些区域的水平位移峰值会显著减少,在靠近二级坡位置处,支护前的位移峰值可能达到18.1mm,而支护后减至2.4mm,减少幅度达到86.5%。路基边坡的位移变化主要体现为水平位移和竖向位移显著减少。这种变化不仅提高了边坡的整体稳定性,还有助于降低边坡在自然环境(例如降雨、地震等)作用下的潜在风险。除此之外,通过调整边坡内部的应力分布和位移规律,锚杆格梁支护进一步提高了边坡的承载能力和耐久性。数值模拟结果表明,合理的防护措施能够显著提高边坡的稳定性,减少位移和应力集中现象,降低滑坡等地质灾害的风险。边坡增加锚杆格梁后计算云图如图5所示。

5 施工技术控制措施

在边坡支护措施施工前,需要进行地质勘察,识别潜在的结构面、软弱带和不良地质条件,确定滑坡的风险等级,为后续的设计和施工提供依据。根据地质勘察结果,合理确定边坡的几何形状、坡度和坡向,避免形成不利于稳定的边坡形态。采取分级放坡、平台设置等措施,降低边坡的整体高度和坡度,提高边坡的稳定性。对已经形成的楔形体来说,可以采用注浆加固、锚固加固等方法,增强其内部结构的整体性,防止其发生滑动,并且设置有效的排水系统,包括地表排水和地下排水,降低边坡体内的地下水位,减少水对边坡稳定性的影响。防止雨水等外部水源渗入边坡体内,加剧滑坡的风险。需要建立边坡监测系统,定期对边坡变形、应力等参数进行监测,及时发现并处理潜在的安全隐患。

设置预警机制:当监测数据达到预警值时,及时发出警报,采取应急措施,防止滑坡发生。当边坡附近进行施工时,应尽量减少对边坡的扰动和破坏,避免开挖、爆破等活动对边坡稳定性的影响。加强施工管理:保障施工过程中的安全,保证质量。在边坡上种植适宜的植被,恢复其生态功能,提高边坡的抗冲刷能力和稳定性。通过植被的根系固土作用,减少水土流失,提高边坡的整体稳定性。

6 结论

密实度测试成果分析得出:锤击数为3.8击~11.8击,平均6.13击,变异系数为0.38,变异系数高,表明该土层均匀性较差,该填土层在水平方向和垂直方向的变化均较大,均匀性较差,填料级配不良。

通过赤平投影分析,岩层层面与坡面倾向顺向相交,为顺向坡,但层面倾角约为9°,中风化岩体类型为Ⅲ类,边坡工程安全等级为二级,等效内摩擦角为55°,岩体破裂角为62°,需要增强混凝土锚杆格梁边坡防护。

施作锚杆格梁后,这些区域的水平位移峰值会显著减少,在靠近二级坡位置处,支护前的位移峰值可能达到18.1mm,而支护后减至2.4mm,减少幅度达到86.5%。通过调整边坡内部的应力分布和位移规律,锚杆格梁支护进一步提高了边坡的承载能力和耐久性。

参考文献

[1]蒙国往,程懿,吴波,等.深度置信网络算法在公路边坡工程安全评价中的运用[J].安全与环境学报,2024,24(2):470-478.

[2]吴志炜.公路边坡自然灾害整治加固工程动态施工及稳定性分析[J].福建交通科技,2022(2):27-30,39.

[3]高兴杰.公路边坡稳定及抗滑桩加固分析[J].西部交通科技,2021(11):48-51.

[4]王朝晖,刘永峰,何必想.基于光纤技术的边坡稳定性多场远程监测应用研究[J].建筑技术开发,2020,47(11):157-159.

[5]秦浩,余洁.基于FLAC3D的公路边坡稳定性及降雨入渗的影响[J].山东农业大学学报(自然科学版),2019,50(2):244-246.

[6]顾良军,石家福.山区公路边坡崩塌的成因及处理[J].城市建设理论研究(电子版),2018(11):84.