旁观泡泡变形记

2025-01-13刘露露段宜黄润银张雪琪

关键词:校园欺凌;表达性艺术治疗;旁观者

中图分类号:G44文献标识码:B文章编号:1671-2684(2025)02-0039-05

【活动理念】

校园欺凌是学生间一种力量不均衡的特殊攻击性行为,具有蓄意且重复发生的特点[1]。《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》指出,要帮助初中生适应中学阶段的学习环境,建立良好的人际关系。然而步入青春期后,初中生更易产生人际冲突,校园欺凌的发生率较高。在校园欺凌事件中,旁观者往往因没有直接“参与”事件而被忽视,然而,作为欺凌事件中一种重要的隐性力量,他们的态度和行为会影响欺凌行为的继续或终止。有研究发现,旁观者积极介入欺凌事件后,57%的欺凌事件会受到有效阻止[2]。因此,“让旁观者不再旁观”在校园欺凌心理课中有重要的意义。

表达性艺术治疗起源于艺术治疗,提倡通过艺术媒介帮助个体表达内心的思想、情绪和经验等[3]。校园欺凌辅导课中,学生因担心受到各种评判而容易产生心理防御,因此本节心理课采用表达性艺术治疗的方式来减少学生的心理防御和抵抗。通过绘制心理漫画,让学生利用非言语工具将自己内心真实的想法展现出来。

【活动目标】

1.知识与能力目标:学生认识到,在校园欺凌事件中旁观者的态度和行为会极大影响欺凌事件的发展,学习正确的处理方式。

2.过程与方法目标:通过小组讨论法、情境体验法等方式,学生自主生成帮助被欺凌者的方法。

3.情感态度与价值观目标:学生认识到,对待校园欺凌不应该有事不关己的淡漠态度,旁观者有责任在自己的能力范围内帮助被欺凌者。

【活动重难点】

重点:感受被欺凌者的内心状态,认识到旁观者帮助被欺凌者的重要性。

难点:结合自身实际生成适当的旁观者助人方式,并将这些助人行动运用到现实生活中。

【活动方法】

绘画心理辅导、小组讨论法。

【活动准备】

学案纸、心理剧视频、背景音乐。

【活动对象】

初二学生

【活动时长】

40分钟

【活动过程】

一、团体暖身:被欺凌者的心声

师:课堂开始前,我们先进行一个小约定:上课过程中,请各位同学不要出现攻击性的言语;不要对号入座,不要把班级同学的姓名对应到案例情境中。首先我们来听一首歌,请同学们用心聆听,这首歌曲想表达什么?表达的是谁的心声?

歌词如下:

脏书包长大以后

我一直背在身上

谁在笑脸上的画

永远擦不掉吗

请别把门锁上

留我一个人好黑

把球鞋还给我吧

只是游戏吗

我却哭了

师:在这首歌中,大家听到了谁的心声?

生:被霸凌者的内心。

师:没错,这首歌说的就是被欺凌者的内心,从歌词中可以听到他的无助和痛苦。我们每个人都不希望被霸凌。这节课就让我们来学习一下,如何才能有效地避免或者减少身边的校园欺凌?

设计意图:通过歌曲《哭泣的游戏》引出校园欺凌这一课程主题,吸引学生的注意力,唤起学生的情绪情感。

二、团体转换:旁观泡泡的现身

(一)隐形的旁观泡泡

情景剧场:《发声》心理剧中李御峰被欺凌片段。

内容简介:李御峰不小心踩到了同学的鞋,礼貌道歉后却遭受了恶意的言语攻击和肢体攻击。两天后,李御峰再次偶遇这几位同学,在旁观者同学们在场的情况下,再次遭受更加严重的言语欺凌和肢体欺凌,然而没有人站出来帮助他。

师:相比第一次被欺凌,李御峰第二次被欺凌时周围多了什么样的人?

生:旁观者。

师:这些旁观者做了什么?

生:什么都没做,在旁边议论。在吃瓜、看戏。

师:旁观者的做法对欺凌行为有什么影响?

生1:他们的这种无视默许了欺凌行为,被欺凌者会更加受伤。

生2:对于欺凌行为好像有一种隐形的助威作用。

师:如果旁观者的做法不一样,比如第一次出手帮助了,会有什么不一样的结果吗?

生:如果第一次提供了帮助,欺凌行为可能就会停止了。

师:刚才这位同学说,如果第一次阻止了,可能欺凌就会停止。刚才也有同学小声说,也有可能会被打。那么我们来一起看一个数据:在57%的欺凌事件中,如果旁观者出手干预,可以让欺凌行为在10秒内停止。我们可以看到旁观者的作用是很强大的。在校园欺凌中,很多时候欺凌事件发生时,都有旁观者在场,但很多旁观者像空气中的泡泡一样若有若无,袖手旁观,成为欺凌事件隐形的推手。他们本可以有所行动,却冷漠不管。

师:我们要谴责旁观者吗?

部分学生:要谴责。

师:觉得应该谴责旁观者的同学举手。

部分学生举手。

师:同学们可能会有不一样的看法,我们要不要谴责旁观者,可能需要看旁观者的内心是什么样的。那接下来我们来探讨一下,旁观者的内心独白是什么样的。

设计意图:通过心理剧《发声》中的校园欺凌剧情创设情境,引发学生的思考。根据科尔伯格道德发展理论,初中生正处于道德发展的习俗水平,该水平主要着眼于习俗的规则与服从性道德[4]。在这一阶段,能获得赞扬和维持与他人良好关系的行为就是好的,而站出来帮助被欺凌者,很有可能会让自己的人际关系受到破坏,因此很多学生会选择旁观和漠视。在本环节通过提问层层递进地引导学生思考旁观者在校园欺凌中的作用,认识到旁观者的行为可能会对欺凌行为产生的影响。通过提问是否要谴责旁观者来唤起学生的道德水平,同时为下一阶段作铺垫。

(二)旁观泡泡内心戏

师:接下来,各位同学化身为旁观者泡泡,来思考旁观者为什么没有站出来帮助他。下面请大家打开桌子上的1号文件袋,每人拿一张学案纸,一起来通过六宫格漫画描绘出旁观者的内心感受吧。

学生绘制后分享。

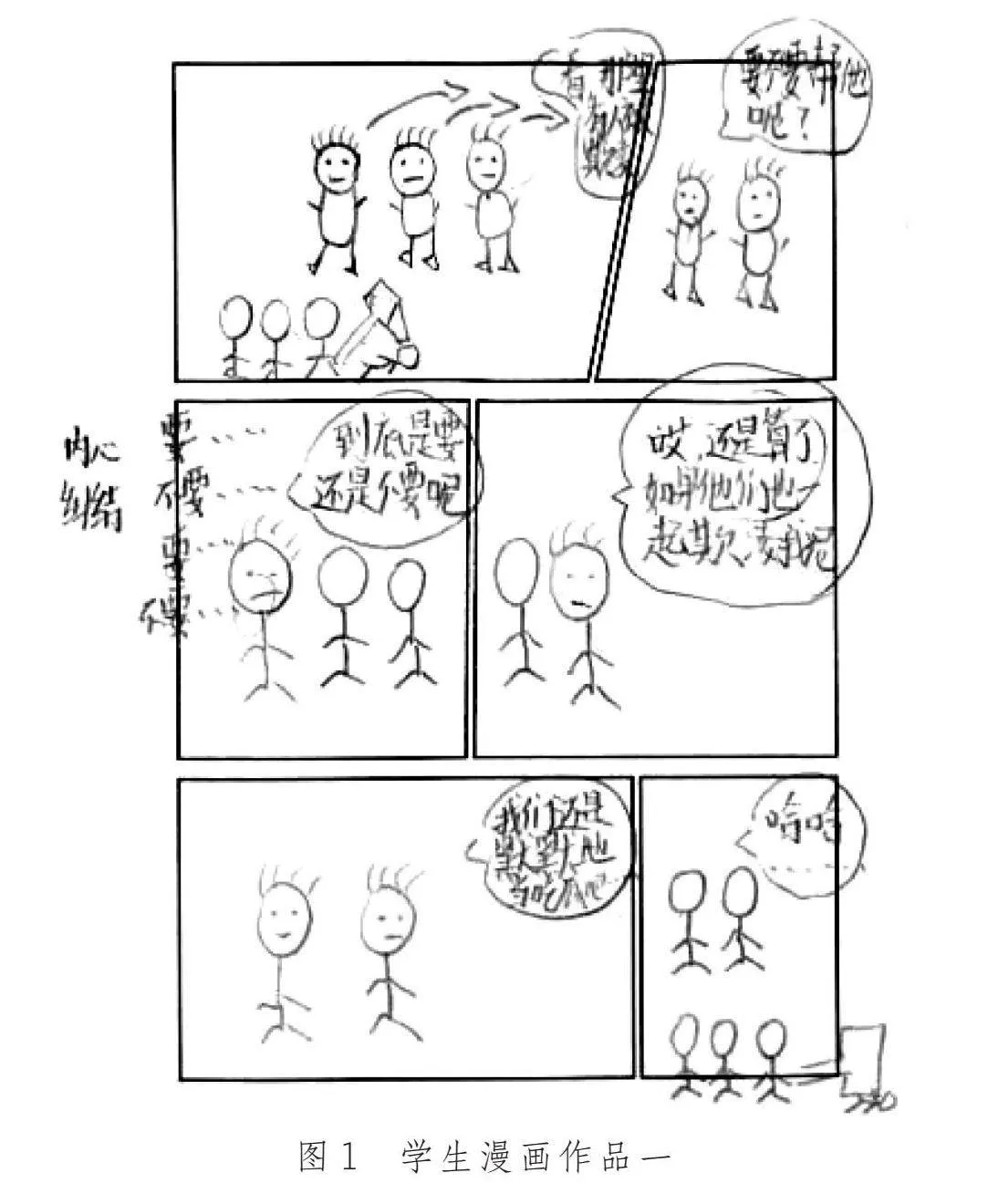

生3:我觉得旁观者想要帮助他,但是又觉得跟他没有什么关系,而且帮助之后也可能被一起打,害怕牵连到自己(见图1)。

师:听起来旁观者当时的内心是非常恐惧的,害怕自己被一起打,又考虑到自己和被欺凌者不认识,就没有提供帮助。

师:非常好,通过刚才的投屏分享,我们看到这位同学所呈现的旁观泡泡内心主要是恐惧和漠视这两个方面的因素,我们分别归类为“恐惧泡泡”和“漠视泡泡”。还有其他同学愿意分享吗?

生4:我觉得他当时内心也可能很纠结,纠结之后就觉得还是算了吧,万一他家有势力就麻烦了,自己还是默默吃瓜吧(见图2)。

师:这位同学和前一位同学的回答有点相似,不过除了害怕之外,又增加了吃瓜这一因素,也就是“吃瓜泡泡”。看来同学们都在认真体会当时旁观泡泡的感受,还有同学想分享不一样的想法吗?

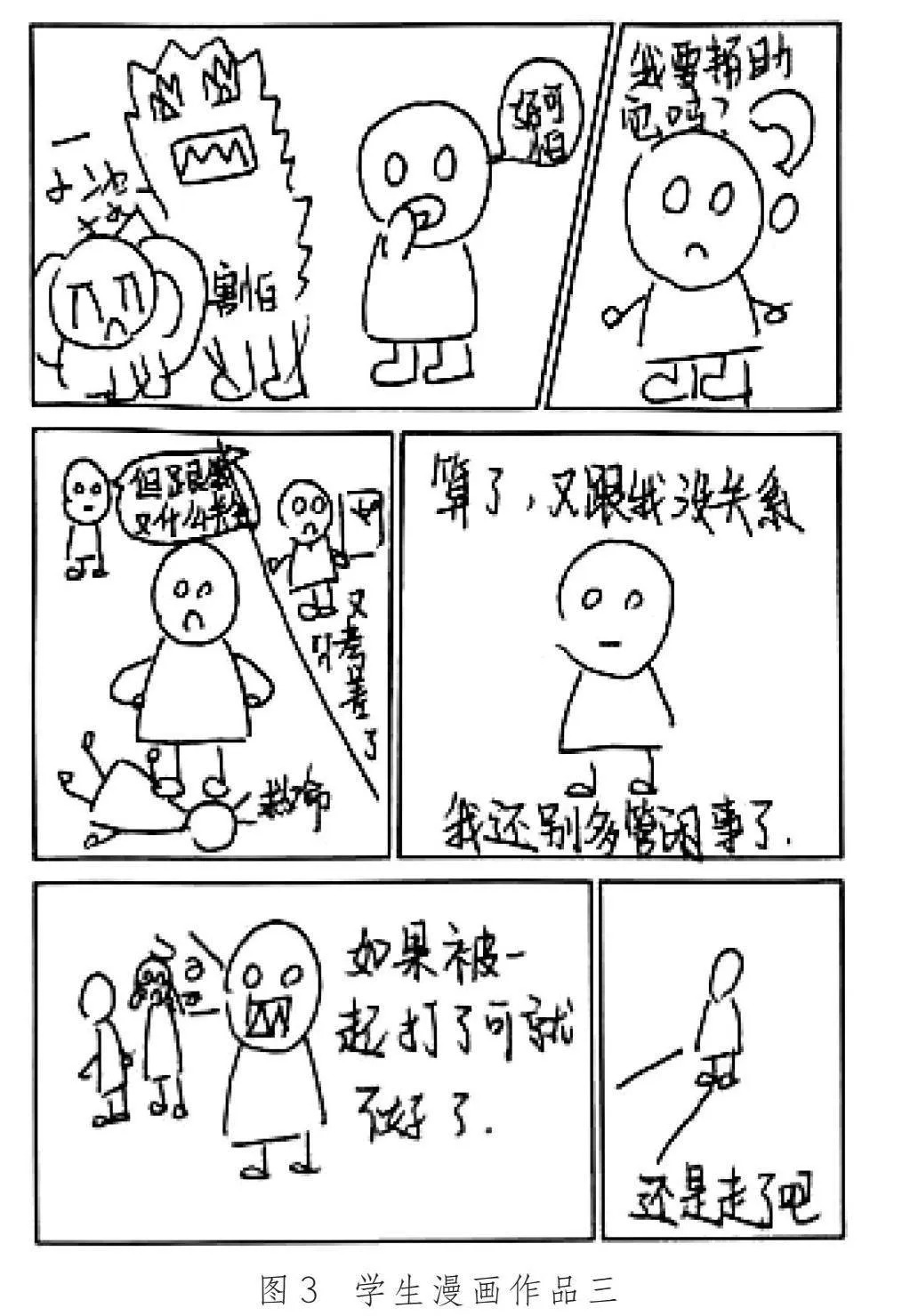

生5:我觉得有的旁观者虽然内心想帮,但又害怕被打,而且其他旁观者也都没有出手帮助,想想自己也算了吧(见图3)。

师:我们这位同学思考得非常深入,考虑到首先我们要保护好自己,评估了帮他的风险。想帮但是不知道怎么帮助,担心对方太强大,心有余而力不足,这就是我们这里要提到的“无助泡泡”。而且也考虑到其他旁观者都没有帮助,那我也不要帮,这样一种从众心理也就是我们这里说到的“从众泡泡”。除了刚才同学们分享的这些,其实老师也观察到,有同学画里面说,是不是这个受欺凌的人本身有问题,所以别人才会欺负他,我们可以归类为“怪罪泡泡”。

师:刚才我们总结出旁观泡泡没有出手帮助的原因包括恐惧、从众、漠视、怪罪、吃瓜、无助等方面。在认真体会了旁观泡泡的内心感受之后,刚才觉得旁观者应该被谴责的这些同学,现在你的内心是不是有些理解他当时的处境和情绪呢?

生:有,旁观泡泡内心也是非常纠结的。

师:是的,旁观泡泡虽然看上去好像漠不关心,其实背后也有深深的为难。

设计意图:通过六宫格漫画这一艺术媒介,让学生在绘制过程中思考和体会旁观者的内心。相比传统的语言交流,表达性艺术治疗更能降低学生的心理防御,用一种比较安全、隐蔽的方式来充分思考旁观者的内心,进一步理解旁观者的恐惧、纠结等情绪。

(三)旁观泡泡的动摇

师:问题来了,如果每个人都袖手旁观,被欺凌者会是什么处境?让我们来看一下刚才这个视频主人公的内心。

主人公内心独白:

我原本以为忍忍就可以风平浪静,谁知道她却得寸进尺。唉,我到底该怎么办,谁可以帮到我呢?没有,没有人!全都只是在看我笑话,就算我今天死在这儿,也没人当回事!为什么这个世界这么冷漠,为什么偏偏是我,为什么我这么弱小,什么也做不了。我真没用,我是不是连呼吸都是错的,难道我本身就是一个错误吗?活着是为了什么,是不是一辈子都要活在这样的阴影下了?

师:刚才听完被欺凌者的感受,我们来思考一下,被欺凌者的内心是什么样子的?

生:悲观、无助、绝望、自卑。

师:我们可以感受到很多负面情绪,了解他的内心之后,你有什么样的感受?

生6:感同身受,好像自己被霸凌了一样。

生7:我想去帮他。

师:听完他的内心表达之后,心里有一丝想要帮助他的念头的同学请举手。

一半同学举手。

师:我看到有一半的同学举手了。那我们来想一下,旁观泡泡漠不关心的行为不仅仅让欺凌者更加肆无忌惮,同时也让被欺凌者长期地、持续地受到深深的伤害,造成很大的负面影响。

设计意图:通过心理剧“发声”的剧情延续,引导学生更加直观地体会校园欺凌行为对被欺凌者造成的伤害,唤起旁观者帮助被欺凌者的责任意识。

三、团体工作:旁观泡泡大变身

(一)漫画再改写

师:刚才同学们说想要做点什么去帮助被欺凌者,如果结局可以被改写,那么旁观者可以做些什么呢?接下来让我们一起来改写漫画。

如果刚才画的第一幅漫画的结局可以被改写的话,在保护好自己的前提下,我们可以做什么来抵制欺凌行为?会有哪些情节出现呢?请同学们打开二号文件袋,重新改写漫画,请你在学案纸上画出来吧。

设计意图:通过漫画改写挖掘帮助被欺凌者的方式,漫画情境能够激发学生的发散思维,最大限度地调动旁观者可求助的资源,生成更多的助人思路和方法。同时,情境漫画模拟现实,也能够使得学生的生成更加现实生动。

(二)泡泡总动员

请小组成员相互交流自己改写的漫画,讨论看看还有什么新的方法。然后小组长汇总本组的助人方法和提出泡泡的姓名,写在“泡泡总动员”任务单上。最后从以下两个方面对这一方法进行评估:是否能够保护好自己;是否能够有效减少或阻止欺凌行为。

师:现在请我们的小组代表来上台分享一下。

生1:找保安,报警,或者可以让同学去找老师,然后拉上自己的朋友一起去阻止。

师:我们这个组讨论出很多实用并且安全系数很高的办法,其他小组还有什么不一样的方法吗?

生2:吴泡泡说,一起拉一帮朋友去帮助他,还可以匿名写举报信,可以告诉老师或者告诉家长,还可以直接找警察。

师:刚才我们这一组的同学还说到了匿名写举报信,这是一种非常机智的做法。除此之外,老师还看到有的同学写,我们可以大喊“老师来了”来虚张声势。也有一些比较隐形的助人方法,比如说不一定非要当面阻止,我们也可以去安慰被欺凌者,可以给他一些力量。

设计意图:学生先自主生成,在充分的自我思考后进行组内交流,让学生之间的不同的思维火花相互碰撞,拓展产生新的思路和方法。通过小组代表上台分享,将学生的生成资源与策略更好地展现出来。

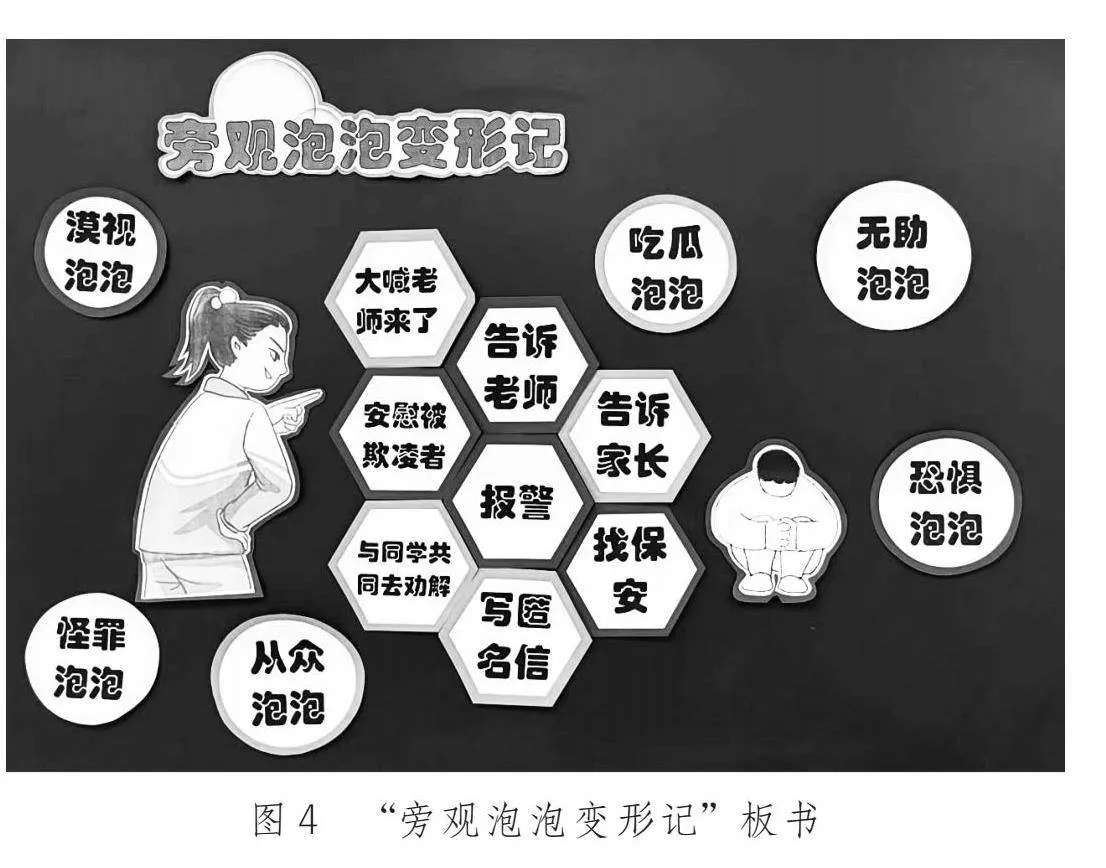

四、升华阶段:泡泡团结筑巢

师:就像我们黑板上的板贴一样(见图4),原本散落在各个地方的泡泡刚开始很弱小,孤立无援,但就像原本弱小的蜜蜂能够通过密铺六边形蜂巢团结起来一样,当泡泡也以蜂巢的六边形结构肩并肩地站出来的时候,就可以为我们的被欺凌者筑起一堵坚实有力的保护墙。旁观者就如同建筑师,虽然开始时只能画出蓝图,但只要我们勇敢地付诸实践,就一定能建立起抵抗校园欺凌的坚固堡垒。课后让我们从细小的行为开始,行动起来吧!

设计意图:总结全课,借由建筑师和蜂巢的比喻让学生感受到旁观者们团结起来的勇气和力量,引导学生将课堂上生成的助人行动运用到现实生活中。

【活动反思】

校园欺凌是目前教育的热点与痛点。本节课以旁观者为切入口,以表达性艺术治疗为理论支撑,以微弱的“泡泡”到团结的“蜂巢”为隐喻,通过心理剧、绘画、小组讨论等形式引导学生发掘旁观者的重要意义,理解旁观者的复杂立场,找寻普通人阻止欺凌事件发生的有效方法和内心力量。这样就可以避免或减少欺凌事件的发生,营造风清气正的校园环境,保护每一个身在其中的未成年人。

本节课程的活动设计目标有亮点,活动内容有层次,活动效果有深度。活动目标聚焦于旁观者这一特殊且重要的群体,旨在改变其面对校园欺凌时的淡漠态度,动员旁观者的集体力量来帮助被欺凌者。活动内容从理解旁观者背后的为难到感受被欺凌者的内心,再到最后的漫画改写反转结局,层层递进,逐步展开。活动效果不浮于表面,能够让学生在理解各角色背后深层情绪后自发地生成助人方式,有深度,有意义。

然而,本节课程仍然存在不足之处,学生虽然在课上探讨了旁观者的助人方法,但是在现实生活中是否能够打破内心的恐惧,勇敢地帮助被欺凌者,是否能把助人方式落到现实生活,还尚未可知。因此,后续将以解决该问题为目标设计系列课程,来帮助学生面对实践中可能会遇到的现实问题,协助学生更好地将学习到的方法运用到现实生活中。

参考文献

[1]赵悦.“吃瓜群众”的自我修养——高中生应对校园欺凌心理活动课设计[J].中小学心理健康教育,2023(24):40-42.

[2]车海琪.校园欺凌事件中“让旁观者不再旁观”之策略[J]."中国民族教育,2023(10):52-55.

[3]隋千里.表达性艺术治疗在高中心理健康课程中的实践运用[J].大众心理学,2024(2):15-16.

[4]石浩.大中小学德育衔接问题研究[D].武汉:华中科技大学,2015.

编辑/张国宪终校/黄潇潇