张雷 传统手工艺再生的践行者

2025-01-10董潇

设计之路的转型与探索

回溯张雷的设计之路,其起点可追溯至25年前,那时的他怀揣对汽车设计的憧憬,但鉴于中国汽车设计专业尚未成熟,他选择在浙江大学攻读工业设计专业。然而,毕业后他虽尝试进入汽车设计领域,却未能如愿。2003年至2004年间,正值中国作为“世界工厂”的时期,制造业盛行但中国原创设计创新难以转化为商业成果。2004年至2009年间,张雷涉足智能产品设计,因受限于当时尚未普及的移动互联网,这些创新设计最终未能获得充分的市场认可。2009年,面对创新设计的困境,张雷深感迷茫,于是决定前往意大利深造汽车设计,也希望实现最初的梦想。“在米兰,我有幸参与了米兰家具展及设计周,这次经历极大地拓宽了我的视野。我意识到,设计的精髓不仅在于技术层面的革新,更在于其背后所蕴含的文化创新的丰富内涵。而在意大利学习汽车设计期间,我逐渐察觉到自己在造车文化上与意大利同学存在的差异。尽管我对汽车怀有满腔热忱,但在造车文化的深厚积淀上,我仍显不足。这促使我开始反思自己的职业道路,并最终决定回国,致力于探索中国传统手工艺在设计上的创新之路。”在这个过程中,他遇到了两位志同道合的合伙人—设计师Christoph John和设计师Jovana Zhang,他们在意大利共同创作,并在回国后于余杭创立了新品牌,启动了“FUTURETRADITION传统未来”研究计划。这一转变,不仅是对他个人梦想的重新审视,更是开始了他对中国传统手工艺文化在现代设计中传承与创新的深刻探索。

传统与未来的交融

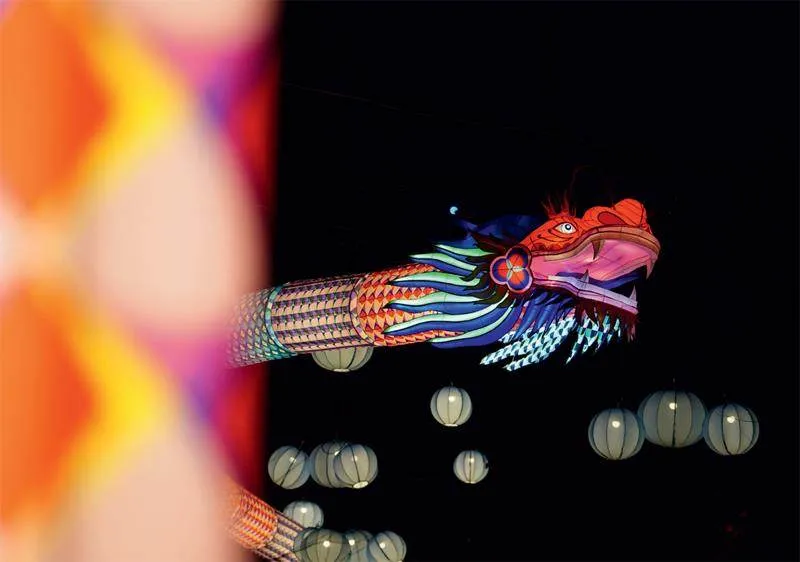

传统未来研究计划起初旨在探索中国传统手工艺,并以此为基础进行创作。两位合伙人王幸泽和卢靖毅的加入,共同塑造了品物流形PINWU合伙人架构。此后,品物流形PINWU与多个国际及中国品牌合作,创作艺术装置、产品设计及材料设计等。“我们坚决反对简单复古,即简单回归中国古代风格的设计,而主张深入学习传统,最终创作出具有未来感的设计。在此理念的指导下,我们创作出众多富有创新性的作品。例如,‘鞍’椅就是将中国自然染色与拼布工艺应用于木材上,创造出前所未有的椅子形态,既数字化又未来感十足,却又不失传统材料与工艺的魅力。另一作品‘AVANT GARDEN妙境花园’源于我们对编织中套锁的研究,通过创新套锁结构重新设计库存面料,形成独特的艺术装置。此外,‘张灯结彩’项目则是将传统扎彩子的方式以全新语言呈现,运用新骨架结构、面料和设计语言,为上海蟠龙天地建筑物赋予新形态,既继承传统文化,又展现未来感。”融设计图书馆自2018年起,围绕不同的材料和工艺做长期的专题研究,其中针对中国传统的砖瓦陶瓷进行了为期3年的研究。最终,由品物流形PINWU的设计团队将这一研究成果转化为一种创新的岩板建筑材料,这是一个极具意义的项目。张雷介绍项目时说:“在研究过程中,我们深入了解了中国的传统制砖工艺。例如,中国常用的灰砖,与西方普遍使用的红砖形成鲜明对比。灰砖不仅因礼制原因成为大众颜色,更因其强度高于红砖而备受青睐。灰砖的制作过程尤为独特,需在红砖烧成后进行引水工艺,使窑内充满水蒸气,引发还原反应,将红砖变为灰砖,这一过程犹如一幅淡雅的水墨画,充满了无尽的诗意。基于这些发现,我们设计了一套‘砖瓦诗赋系列’的建筑材料。将中国传统砖瓦元素和工艺,如砖雕、经线绞胎花砖等,转化为现代高科技工艺,并应用于建筑材中。”这些作品均体现了品物流形在传统手工艺研究中的创新应用,不仅保留了传统文化的精髓,更赋予其新的生命和未来感。将传统手工艺延伸至未来的生活方式和设计语言中。通过不断探索和创新,创造出更多独特的案例。

设计助力乡村复兴

2015年,张雷和合伙人创立了非营利组织—融设计图书馆。融设计图书馆是品物流形PINWU从“解构传统手工艺”的原理出发,衍生出的中国首家非营利传统手工艺材料图书馆。在这里,来自全国各地名目繁多让人目不暇接的工艺和材料,仿佛图书馆里等待检索的书目。而来这里“翻书”的,则是来自全世界的艺术家和设计师们。2017年至2018年间,融设计图书馆与品物流形PINWU的30余人团队迁移至杭州北部的青山村,同时开启了乡村创业的征程。“自2017年起,我们不仅积极参与水源保护,还扎根青山村,担任其美学总监,致力于乡村的全面建设与发展。在青山村,我们深入推动了设计创新与艺术装置项目,并实施了手工艺人培养计划。通过这一计划,我们已培训了多名当地手工艺人,他们积极参与艺术装置创作,与我们形成了紧密的合作关系。这一举措不仅促进了手工艺技艺的传承,还显著提升了项目的执行效率与质量。同时,我们鼓励设计师深入乡村生活,大多数设计师选择居住在青山村的村民家中。这种融入方式不仅加深了设计师与村民之间的交流与理解,还为乡村注入了新的活力,尤其影响了乡村的孩子和老人,激发了乡村的整体朝气。”张雷说。

作为青山村的美学总监,张雷还致力于助力乡村美学创新和文化的传承,并在设计方案的选择与评判上提供专业意见。为此,他们邀请了10多位国内外知名建筑师参与青山村的建设,包括黄明建、陈浩如、高威、任卫忠等建筑师设计师设计的青山学堂村民活动中心、访客中心、青山自然学校,以及多家建筑事务所完成的龙坞里青年公寓、塔边菜市场等。这些项目不仅各具特色,还共同塑造了青山村在建筑与设计上的超前形象。

在青山村的建设过程中,张雷团队始终坚守五项基本原则:物尽其用、实用之美、就地取材,以及对村民和自然的最小化干预。这些原则作为他们的行动指南,确保了所有建筑活动都能在不破坏乡村原有风貌的前提下,最大限度地提升乡村的生活品质与文化内涵。每当建筑师们到来时,他们都会详细介绍这些原则,确保青山村的每一步发展都朝着更加和谐、可持续的方向前进。

手工艺的自然流动与传承

在张雷看来,保护和传承传统手工艺对于设计师而言,应视为一种灵感源泉。设计师如同啄木鸟,虽非出于保护树木的目的去吃虫子,但其行为客观上有助于树木的健康。同样,设计师在创作中融入传统手工艺,并非单纯为了传承,而是在追求设计卓越性的同时,自然地融合了传统文化的精髓。张雷说:“中国设计师应当深入探索传统手工艺,领悟其内在机理与智慧。这样的探索不仅能够促使设计师在创作时不经意间融入传统元素,更能激发丰富多样的创意灵感。评价设计作品时,也不应仅仅着眼于它对传统文化的承袭程度,而是要综合考虑其整体的艺术水准、市场反响以及所传达的思想内涵。传统手工艺如同设计师的灵感源泉,正如烹饪离不开精选的食材。在创作过程中,设计师应充分挖掘本土文化的独特魅力,并谨慎避免过度标签化,以免阻碍创新的步伐。中国设计应当追求多元共生、百花齐放且充满青春活力的风貌,同时也不应忽视西方设计体系的可取之处,力求在本土文化根基与国际前瞻视野之间找到恰当的平衡点。手工艺的传承是一个充满活力的演进过程,它需要不同文化间的相互沟通、碰撞与交融。中国的手工艺不仅是中华民族的瑰宝,更是全人类共同的财富。我们应当以同等的尊重与热情去传承世界各国的手工艺,并鼓励不同国家和民族以各自独特的方式去守护和发展这些珍贵的文化遗产。在这一过程中,我们无须过分强调保护的形式,而应让手工艺在自然的流传与继承中焕发出勃勃生机与新的活力。”

未来的新动力

年轻人投身于传统文化的研究与创作,这一行为具有极其重要的标志性意义,它不仅是当代年轻人关注的焦点,更可能是未来社会发展的关键所在。“我们从年轻时起就致力于将传统手工艺推向设计与时代的前沿。这样做的目的在于,越是将传统手工艺置于前沿位置,就越能获得年轻人的认可与共鸣,从而吸引更多年轻人加入其中,而非仅仅局限于宋式或唐代的复古风格。若我们仅仅保留复古风格,或许能吸引部分年轻人的关注,但难以形成广泛的社会主流。手工艺应当具备向前和向上的力量,而非向下和向后的力量。这里的‘向前’指的是引领未来,而非回归过去。当然,我并非否定考古工作或故宫修复等专业工作的价值,我所强调的是在设计创新层面,我们需要有面向未来的勇气和决心。”张雷说。

传统手工艺不应仅仅停留在历史的记忆中,而应成为推动社会进步和文化创新的重要力量。通过越来越多人的参与和创新,可以让传统手工艺焕发新的生机与活力,为未来的社会发展注入更多的文化元素和创新动力。