赤水市大石河小流域不同土地利用类型汛期产流产沙特征

2025-01-01顾再柯黄森黄金权李力

摘 要: 对赤水市大石河小流域赤水试验站12个径流小区2020年汛期(5—9月)的降雨、径流和泥沙数据进行了分析,探究不同土地利用类型径流小区产流产沙与降水的相关性及水沙关系。结果表明:①试验站降水及侵蚀性降水主要集中在汛期,汛期月侵蚀性降水次数占当月降水总次数的均值为34.90%。②4种土地利用类型小区6—7月的产流量占汛期总产流量的66.65%~100%,6月侵蚀量占汛期总侵蚀量的40.74%~100%;相比裸地,旱地、林地和草地的减流效益分别为39.36%、91.92%和99.28%,减沙效益分别为51.61%、98.68%和99.93%,草地的蓄水减沙效益高于旱地、林地。③裸地和旱地的径流量与侵蚀性降水量呈显著相关性(p<0.05),4种土地利用类型的侵蚀量与径流量之间均呈极显著相关性(p<0.01);根据拟合方程的系数,在相同径流条件下,裸地造成的侵蚀量分别是旱地、林地和草地的1.713 9、10.269 8、13.070 7倍。

关键词: 水土保持;产流;产沙;土地利用类型;汛期;大石河小流域;赤水市

中图分类号: S157.1" 文献标识码:A"" DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2025.01.018

引用格式: 顾再柯,黄森,黄金权,等.赤水市大石河小流域不同土地利用类型汛期产流产沙特征[J].中国水土保持,2025(1):68-71,75.

水土保持是江河保护治理的根本措施,是生态文明建设的必然要求。持续开展水土流失综合治理、推行绿色可持续发展是新时期推动水土保持高质量发展的必经之路[1]。水土保持工作不仅关系水土资源的可持续利用、土地生产力的提高,而且对生态环境、经济社会发展、粮食安全等方面均有重要影响[2]。积极开展水土保持工作,对于促进社会经济发展、维护生态环境平衡和稳定、实现国家和人民的长远利益具有十分重要的意义[3]。

土地利用方式是影响水土流失的关键因素。受地表覆盖、人为扰动程度、下垫面物质组成(纯土、土石混合等)、地形特征(坡度、坡长、坡形等)影响,不同土地利用类型水土流失特征差异明显[4]。开展不同土地利用类型水土流失长期观测,是掌握区域水土流失规律、制定水土保持提升策略的关键[5-6]。目前研究多围绕不同土地利用类型年际产流产沙特征开展,较少关注极端降水条件下(尤其是汛期)的水土流失问题[7-8]。已有研究表明,汛期侵蚀性降雨是导致水土流失加剧的主要诱因之一[9-10],开展汛期不同土地利用类型水土流失特征研究,可为区域应对极端降水事件、制定应急措施提供科学指导。

本研究选择位于尚未进行大面积开发的赤水市大石河小流域的赤水试验站作为研究对象,记录12个径流小区在2020年汛期(5—9月)的产流产沙特征,并开展与降水特性数据的相关性分析,力求能够真实反映不同土地利用类型的水土流失特征,并量化分析天然降水条件下不同类型水土保持措施的蓄水减沙效益,以期为研究区域水土流失治理提供科学依据。

1 试验站概况

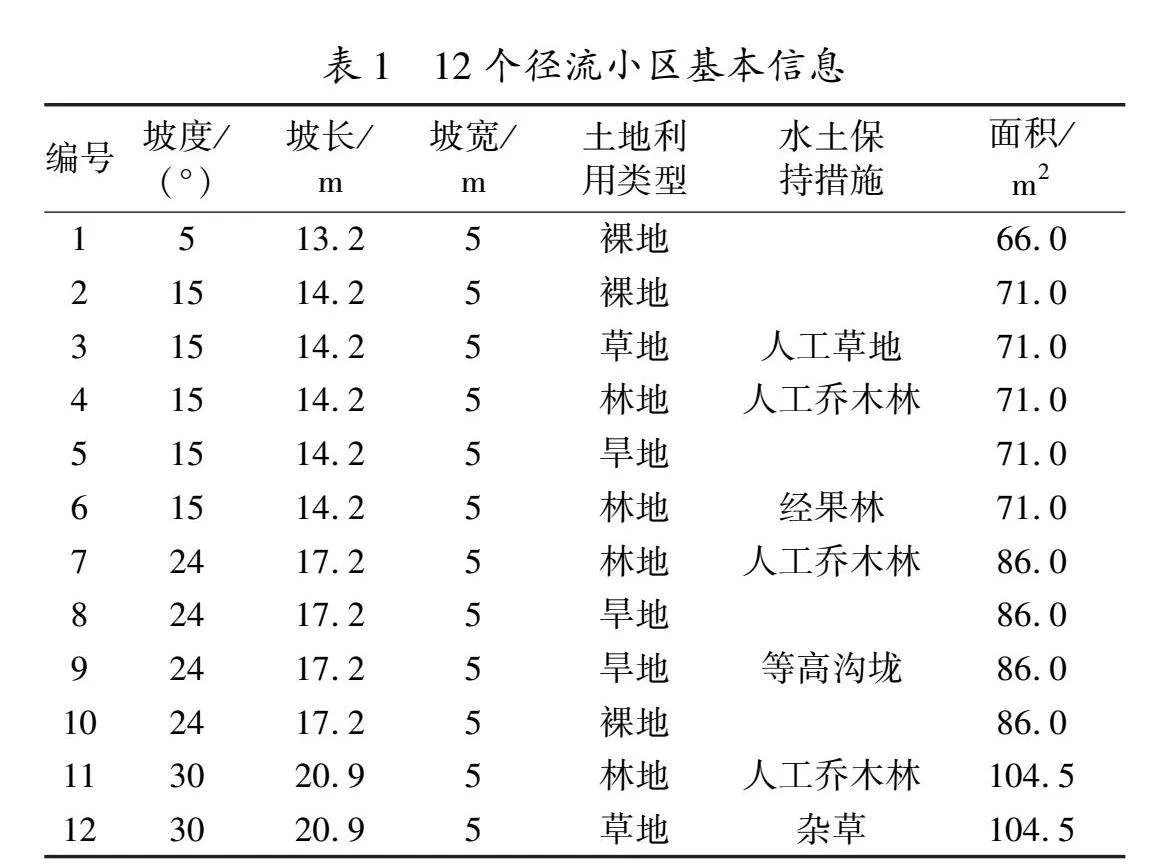

本研究选择的12个径流小区位于贵州省赤水市天台镇大石河小流域的赤水试验站(28°31′56.42″N,105°49′8.43″E)。试验站所在的大石河小流域地貌类型以高原峡谷型和山原峡谷型为主,气候类型属中亚热带湿润季风气候,多年平均降水量1 288 mm,多年平均气温18 ℃,土壤类型包括紫色土、红壤、黄壤、石灰土、水稻土和潮土等(径流小区土壤类型为紫色土),植被类型为亚热带常绿阔叶林。12个径流小区均于2017年6月建成,2017年8月投入运行。各小区的基本信息见表1。

2 试验设计

本次试验的主要观测内容包括试验站降水量和径流小区产流产沙量。降水量数据基于试验站气象站(位于径流小区中部,面积10 m2)收集数据,包括降水量、降水历时、降水强度等。

1)降水量的测定。根据试验站多年降水特征,结合已有观测结果,径流小区土壤侵蚀主要发生在少数降水量较大的场次,因此本研究选择2020年大雨或暴雨比较集中的5—9月气象站雨量计记录的降水数据作为降水特征分析的基础,统计分析了各月降水量、降水次数,以及累计降水量。侵蚀性降水指的是在径流小区形成坡面径流、收集到侵蚀泥沙的降水。

降水量是采用JⅡ型虹吸式自记雨量计并辅以人工雨量桶率定。采用JⅡ型虹吸式自记雨量计每日早8时准时观测,及时更换自记纸或调整记录笔位置;有降水之日在当日20时巡视仪器运行情况,遇暴雨时适当增加巡视次数,以便及时发现和排除故障,防止漏记降水过程;采用人工雨量器观测时取出储水筒内的储水器,用量雨杯测记降水量。

2)径流小区产流产沙量测定。监测指标包括径流量和侵蚀量,监测频次是有效降水场次每产流1次取样1次。为便于比较,统计不同土地利用类型径流小区产流产沙量时,将1、2、10号小区的均值作为裸坡数据,5、8、9号小区的均值作为旱地数据,4、6、7、11号小区的均值作为林地数据,3、12号小区的均值作为草地数据。

径流量和侵蚀量是通过测量集流池(分流池)中的浑水样得到的:径流量通过体积量测法得到;侵蚀量量测是先将径流池池水充分搅拌均匀,分上、中、下3层取样混合,再从中取出1 000 cm3浑水样,室内烘干求得泥沙含量,将其乘以池水体积即得到此次降水的侵蚀量。

3 结果与讨论

3.1 降水特征分析

图1为2020年汛期(5—9月)试验站降水特征数据,包括各月降水总量、各月侵蚀性降水量[见图1(a)]和各月降水总次数、各月侵蚀性降水次数[见图1(b)]。从图1(a)可以看出,汛期降水总量和侵蚀性降水量总体均呈先升后降再升的趋势,其中7月降水总量和侵蚀性降水量均达到最大值(分别为262.2、209.3 mm),但8月降水量相较于其他月份显著减小且出现干旱情况(降水总量和侵蚀性降水量分别为87.4、80.2 mm,仅为其他月份均值的35.34%、50.28%)。从降水频次来看,除了5、8月的降水总次数分别为12次和6次,其他月份降水总次数均接近20次,占当月日数的60%以上,即全月超过60%天数均出现降水。但从侵蚀性降水次数来看,各月降水导致径流小区发生侵蚀的次数较少,为3~6次;5—9月侵蚀性降水量占当月降水总量的比例分别为76.67%、67.00%、79.82%、91.76%、35.21%,均值为70.09%;侵蚀性降水次数占当月降水总次数的比例分别为50.00%、30.00%、26.32%、50.00%、18.18%,均值为34.90%。

从侵蚀角度来看,坡面侵蚀主要发生在少数降水场次中,且侵蚀性降水量占降水总量的比例较高,这与已有研究认为坡面侵蚀是由少数短历时、高强度降水事件引起的结论一致。研究区全年降水总量为1 548.9 mm,降水总次数为178次(侵蚀性降水39次),其中汛期降水总量和侵蚀性降水量分别占全年总量的69.51%和46.37%,汛期降水总次数和侵蚀性降水次数分别占全年总次数的44.38%和13.48%,汛期侵蚀性降水次数占全年侵蚀性降水总次数的61.54%。结果表明,研究区的降水及侵蚀性降水主要集中在汛期,且坡面侵蚀主要集中在汛期的几场强降水事件中。

3.2 产流产沙特征分析

3.2.1 汛期不同土地利用类型产流特征

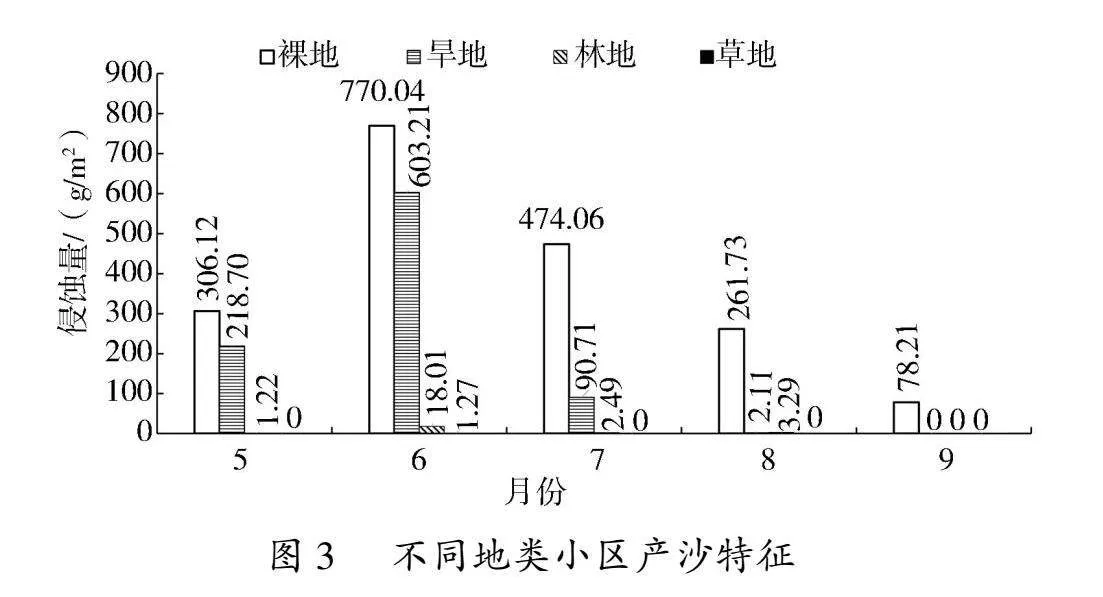

从产流特征来看(见图2),不同土地利用类型(裸地、旱地、林地和草地)坡面的月径流量均表现为6、7月显著大于5、8、9月,4种地类在6—7月的径流量之和分别占汛期(5—9月)径流总量的66.65%、91.25%、90.74%和100%。但4种地类汛期径流总量差异较大,其中裸地汛期径流总量最大,达17 930.21 L,旱地、林地和草地汛期径流总量相较于裸地分别减小了39.36%、91.92%和99.28%,其中林地和草地的减流效益均超过90%。从时间分布来看,4种地类在6月均有产流,产流量为旱地>裸地>林地>草地,出现旱地产流量比裸地多7.50%的原因是旱地经过人为翻耕及日常管护,在强降水条件下可能出现超渗产流现象;草地在5、7、8、9月均未出现产流,林地和旱地在9月无产流,而裸地则是在整个汛期均出现了产流。各地类出现8—9月径流量较6—7月显著减小的原因可能是8—9月多为长历时低强度降水,前期土壤含水量偏低促进了降水入渗,加之气温高、蒸发量大,导致地表径流量减少,而林地和草地受植被根系在地下穿插等作用影响,降雨入渗量增大,径流量减小。整体来看,地表缺少防护或者未经人为耕作的裸地,在整个汛期均出现产流现象,而坡面经过植被防护(林地和草地)或有耕作措施(旱地)相比裸地可有效增加降水入渗,减小地表径流量。

3.2.2 汛期不同土地利用类型产沙特征

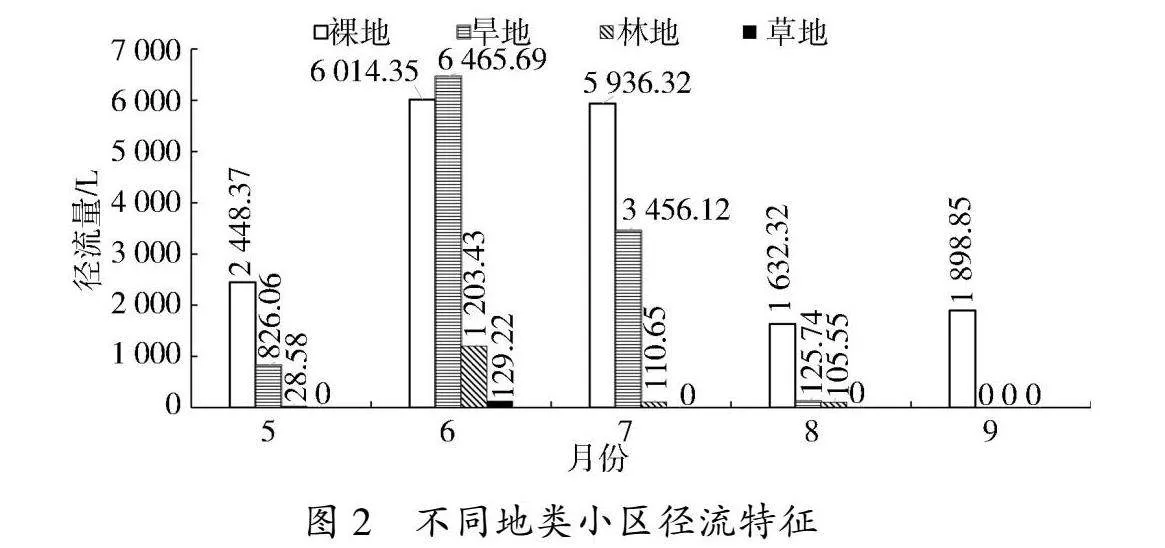

图3为4种不同土地利用类型小区汛期各月侵蚀量特征。从时间分布来看,裸地、旱地、林地和草地在6月的侵蚀量最大(1.27~770.04 g/m2),分别占其汛期总侵蚀量的40.74%、65.94%、72.01%和100%,这与坡面径流特征(图2)规律相似,进一步证明径流是导致侵蚀的主要驱动因素。从不同地类来看,除6月外,裸地在5、7、8月,以及旱地在5、7月的侵蚀量也较明显(超过90 g/m2);而旱地、林地在9月,以及草地在5、7、8、9月均未出现侵蚀现象(侵蚀量为0);裸地在汛期的总侵蚀量为1 890.16 g/m2,旱地(汛期总侵蚀量为914.73 g/m2)相较于裸地减少了51.61%;林地和草地汛期总侵蚀量分别为25.01、1.27 g/m2,相比裸地分别减少了98.68%和99.93%,相比旱地也分别减少了97.27%和99.86%。结果表明,尤其是在有水土保持措施的小区,自然降水引发坡面侵蚀主要集中在少数极端降水事件,并非在全年均有发生,即使在汛期,有水土保持措施的小区也可能无侵蚀情况发生。

对比旱地、林地和草地相较于裸地的减流减沙效益,可以进一步分析不同水土保持措施的水土保持效益。旱地、林地和草地的减流效益分别为39.36%、91.92%和99.28%,减沙效益分别为51.61%、98.68%和99.93%,总体来看,3种有水土保持措施小区均呈现减沙效益大于减流效益,特别是旱地表现得比林地和草地更显著,这与已有研究结果一致。草地仅在6月出现了产流产沙,林地在5—8月均出现了产流产沙,且产流产沙量较裸地和旱地明显较少,这进一步证实了植物措施具有明显的蓄水减沙效益,且草地相较于林地的蓄水减沙效益更显著。

3.3 产流产沙与降水相关性分析及水沙关系

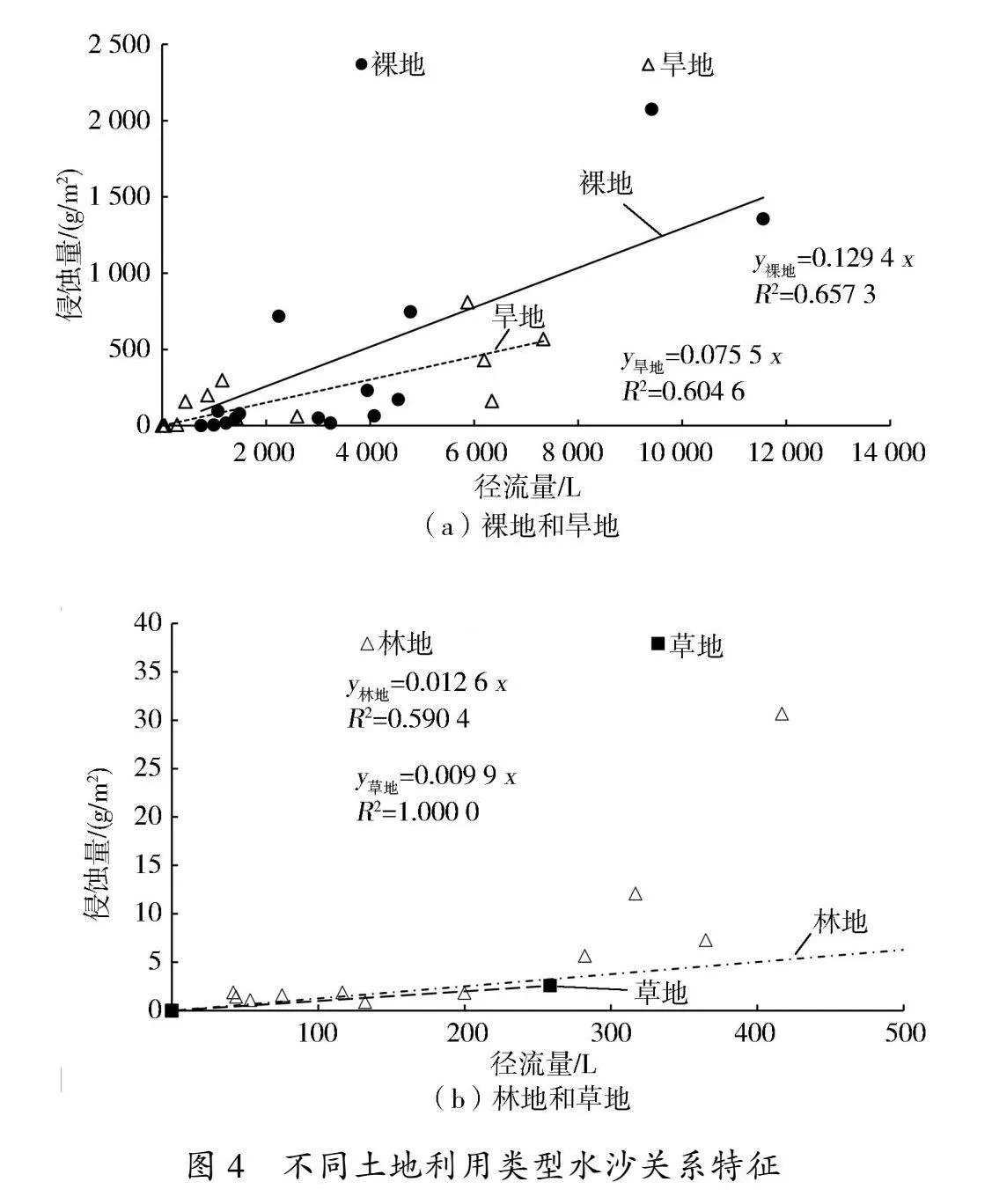

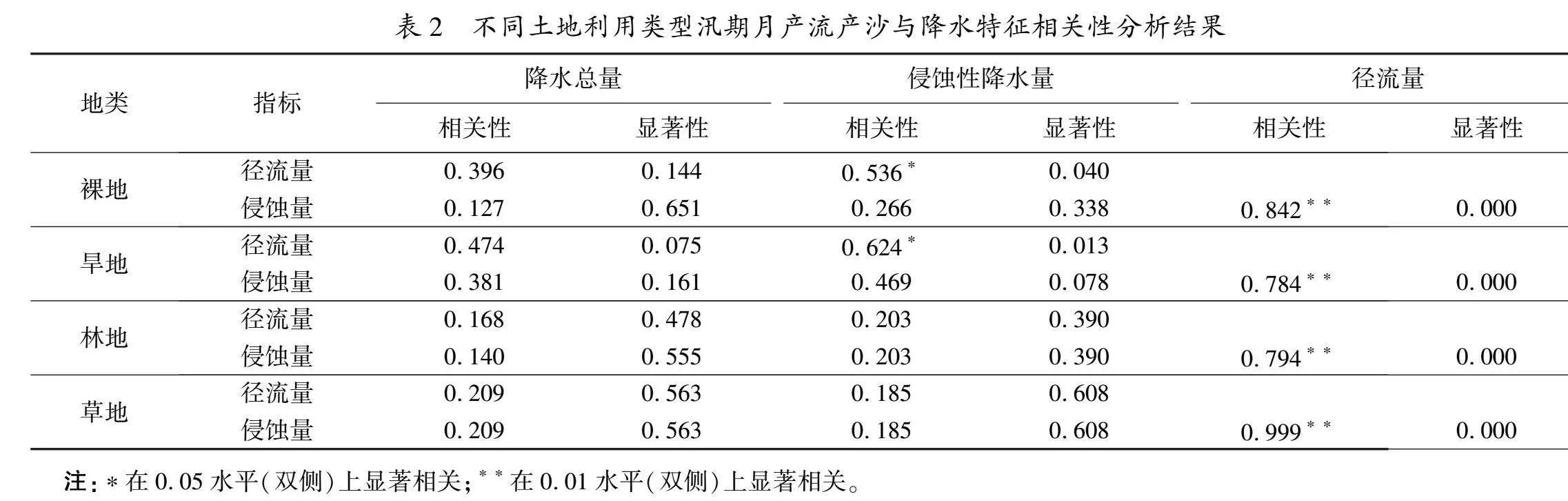

降水是坡面径流的主要来源,而径流是坡面产沙的主要驱动力和输送泥沙的载体,分析产流产沙与降水特征的相关性可以进一步揭示坡面侵蚀的内在机制。表2为4种土地利用类型汛期月径流量、侵蚀量与降水总量、侵蚀性降水量的相关性,以及侵蚀量与径流量的相关性分析结果。由表2知,裸地和旱地的径流量与侵蚀性降水量呈显著相关(相关系数分别为0.536、0.624,p<0.05),而林地和草地的径流量与两种降水量相关性均不显著(p>0.05)。同时,4种土地利用类型的侵蚀量与两种降水量之间相关性均不显著(p>0.05)。相关性分析表明,对于原始坡面(裸地)和人为扰动较大的坡面(旱地),径流量与侵蚀性降水量之间存在显著相关性,但对于人为扰动小且经过生态修复的坡面(林地和草地),由于下垫面理化特性发生变化,进而改变了坡面径流特征,因此径流量与降水量之间的关系不显著。此外,相关性分析结果表明,4种土地利用类型的侵蚀量与径流量之间均呈极显著相关(相关系数达到0.784~0.999,p<0.01),其中裸地产流产沙的相关性高于旱地和林地,但小于草地。

基于相关性分析结果,4种土地利用类型的侵蚀量与径流量均呈极显著相关(p<0.01),其线性拟合结果见图4。裸地、旱地、林地和草地的侵蚀量均可用径流量的线性函数进行表征(R2为0.590 4~1.000 0),均呈现明显的“水多沙多”特点。根据拟合方程的系数,在相同径流条件下,裸地造成的侵蚀量分别是旱地、林地和草地的1.713 9、10.269 8、13.070 7倍,旱地侵蚀量分别是林地和草地的5.992 1、7.626 3倍,林地是草地的1.272 7倍。结果表明,采用水土保持措施(耕作措施、植物措施)可以显著减轻坡面侵蚀,且种草效果好于植树,植物措施产生的水土保持效益显著高于耕作措施。

4 结论

1)试验站所在大石河小流域年降水主要集中在汛期(5—9月),汛期月侵蚀性降水量占当月降水总量的均值为70.09%,汛期月侵蚀性降水次数占当月降水总次数的34.90%,可见试验站径流小区坡面水土流失主要是由汛期的少数极端降水事件导致的。

2)4种土地利用类型6—7月的产流量占汛期总产流量的66.65%~100%。相比裸地,旱地(耕作措施)减流效益较低,为39.36%,林地和草地减流效益均超过90%,且草地减流效益高于林地。

3)4种土地利用类型6月侵蚀量占汛期总侵蚀量比例为40.74%~100%。相比裸地,汛期旱地、林地和草地的减沙效益分别为51.61%、98.68%和99.93%,均高于相应的减流效益。

4)裸地和旱地的径流量与侵蚀性降水量呈显著相关性(p<0.05),4种土地利用类型的侵蚀量与径流量之间均呈极显著相关性。根据拟合方程的系数,相同径流条件下,裸地造成的侵蚀量分别是旱地、林地和草地的1.713 9、10.269 8、13.070 7倍。

参考文献:

[1] 朱程清.开启全面加强新时代水土保持工作新征程[J].中国水利,2023(10):1-3.

[2] 崔鹏,靳文.长江流域水土保持与生态建设的战略机遇与挑战[J].人民长江,2018,49(19):1-5.

[3] 史志华,刘前进,张含玉,等.近十年土壤侵蚀与水土保持研究进展与展望[J].土壤学报,2020,57(5):1117-1127.

[4] 李建明,王文龙,王贞,等.神府东胜煤田弃土弃渣体径流产沙过程的野外试验[J].应用生态学报,2013,24(12):3537-3545.

[5] 刘震.我国水土保持情况普查及成果运用[J].中国水土保持科学,2013,11(2):1-5.

[6] 张科利,蔡强国,柯奇画.中国土壤侵蚀研究重大成就及未来关键领域[J].水土保持通报,2022,42(4):373-380.

[7] 张杰,陈晓安,汤崇军,等.典型水土保持措施对红壤坡地柑橘园水土保持效益的影响[J].农业工程学报,2017,33(24):165-173.

[8] 郑明国,梁晨,廖义善,等.极端降雨情形下黄土区水土保持治理的减沙效益估算[J].农业工程学报,2021,37(5):147-156.

[9]" 冯娟龙,吴川东,于洋,等.极端降雨对晋西黄土区农地流域泥沙连通性的影响[J].水土保持研究,2023,30(4):228-235.

[10] 马星,郑江坤,王文武,等.不同雨型下紫色土区坡耕地产流产沙特征[J].水土保持学报,2017,31(2):17-21.

(责任编辑 李杨杨)