非遗里的中国——珠算

2024-12-31王帆

你会打算盘吗?打得快不快?可别小看这小小的算盘,它可是咱们中国的一项伟大发明,至今已有约1800年的历史。大家都知道,中国古代有四大发明,造纸术、指南针、火药、活字印刷术。而最早提出四大发明概念的英国汉学家李约瑟,又将珠算誉为中国古代的“第五大发明”。

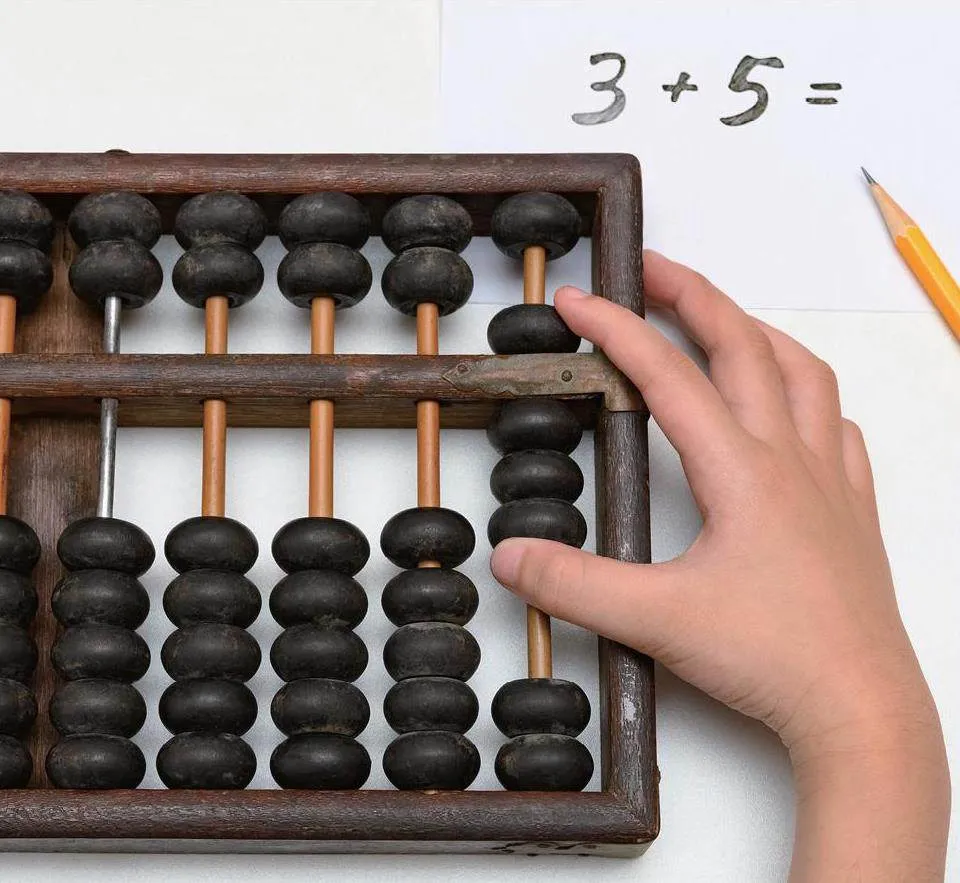

珠算是以算盘为工具,以算理、算法为基础,运用口诀通过手指拨动算珠进行加、减、乘、除和开方等数学运算的计算技术。2013年12月4日,中国珠算项目正式被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

珠算的由来

珠算是由古代的筹算演变而来的。筹算,是指用刻有数字的竹筹来计算数目。竹筹即算筹,就是刻得很整齐的竹棍,直径约两三毫米,长度约十厘米。除竹制的以外,还有木、铁、玉石、骨、象牙制的算筹。把算筹装在袋子里或笔筒中随身携带,这就是古人说的“算袋”或“算子筒”。

可随着生产力的发展,日常计算用的数目越来越大,竹棍不够用了。聪明的人们就用小棍子把珠子串起来,作为计数和计算的工具。就这样慢慢地,更先进的计算工具——算盘出现了。人们在长期使用算盘的过程中,积累了丰富的经验,总结了许多计算口诀,这种用算盘计算的方法就叫珠算。

珠算与算盘

一座城,四面墙,

一群珠宝里面藏。

如用小手拨一拨,

噼里啪啦连声响。

你知道这个谜语的谜底是什么吗?没错,就是算盘。算盘是珠算时使用的工具,是我国古代的科学成就和重要发明之一。算盘至今已有2000多年的历史,被称为“世界上最古老的计算机”。

最早的算盘出现在中国的北宋。在北宋画家张择端的传世名作《清明上河图》中,赵太丞家药铺柜上就有一个算盘。直到13世纪,算盘才被马可·波罗传到欧洲,随后又传到日本朝鲜,直接推动了世界计算技术的发展。

到了明清二代,算盘的做工更加精巧奇妙,是皇室贵族以及达官贵人随身携带的物品之一。此时的珠算已经相当普及,还出版了一些有关珠算的书籍。在这些书籍中,程大位编著的《算法统宗》影响最大、成就最高、传播最远。

算盘的使用方法简单易懂,但它的背后却隐藏着深厚的数学原理。新中国成立之初,我们国家没有一台计算机,却用算盘进行复杂的计算,造出了原子弹和第一颗人造卫星,算盘为新中国的科技进步立下了汗马功劳。

小算盘,大学问

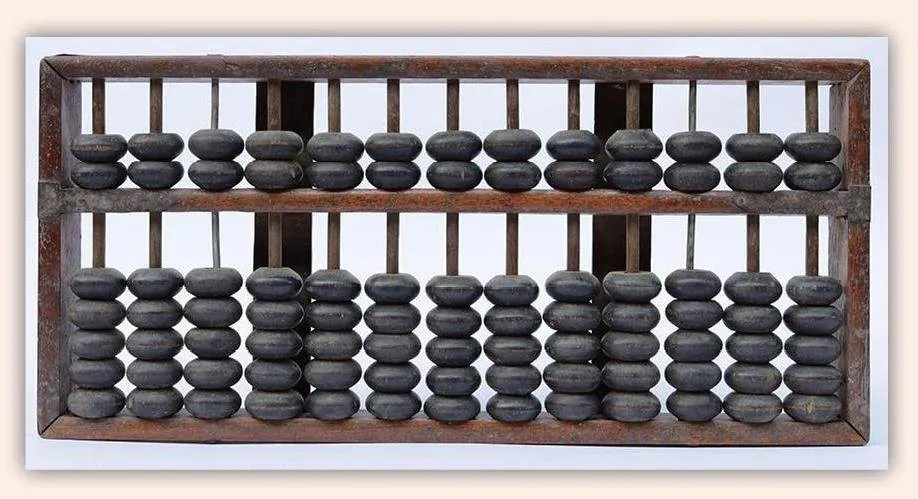

古代算盘为正方形,很像农耕土地的“田”字,发明者也许联想到了盛放物品扁而平的用具,以致后来用“盘”字命名。一般来说,算盘多是竹木制成的,在矩形木框内排列一串串相同数量的算珠,每串算珠被一根小木棍穿着。算盘外面的框叫做

“框”,中间横着的木条叫做“梁”,串珠子的小木棍叫做“档”。梁把所有的算珠分割为上、下两部分,上面的叫“上珠”,下面的叫“下珠”。规格不同,每档中上、下算珠的数量也是不同的,有“上二下五”的,也有“上一下四”的。一个上珠表示五,一个下珠表示一。

算盘看似结构简单,但算理却异常恢宏,能够表示难以想象的庞大数目,故国外有人称其为“东方的魔珠”。

小小的算盘,蕴藏着古人无尽的智慧。框方珠圆是为“天圆地方”,告诫生意人要为人正直,不能偷奸耍滑。上一珠当五,下一珠当一,是为“一五一十”,寓意人在算,天在看,君子爱财,取之有道。

源于“算盘”或“珠算”的民间俗语也有很多,如:“吃不穷、穿不穷,不会盘算一世穷”,比喻过日子要精打细算;加法口诀“三下五除二”,形容干活干脆利索;除法口诀“一退六二五”,表示推卸得干干净净等等。民间歇后语中的算盘和珠算口诀,幽默谐趣、耐人寻味。如:“算盘的上珠——一个顶五” “潜水艇里打算盘——(老谋)深算”“寺院里打算盘——庙(妙)算”等等。

算珠上下翻飞,其声疾如骤雨。在民间,常会听到“金算盘”、“铁算盘”之类的比喻,形容的也多是“算进不算出”的精明。

据称,最大的算盘有上百档,3米长,需要多人操作;最小的算盘可镶在戒指上,用绣花针拨算。人们为算盘注入了赏玩的功能,许多个头精巧、材质昂贵、制作精美的算盘,成为算盘收藏中的珍品。如清宫御制或出自贵胄豪门的算盘,以各色珠宝、象牙或贵金

属制作算珠,或镶嵌在梁上“进位”等处,堪称算盘“豪华版”,主要就是供人赏玩,实用性就退居其次了。

算盘的神奇与趣味

算盘还有着打败电子计算机的神奇历史。1985年山西省算盘小选手贾迎芳、张淑萍应邀赴香港同电子计算机大师进行了十场比赛,连胜十场;1986年,台湾三年级小学生刘淑珍用算盘与美国小学生用电子计算器进行了对抗赛,刘淑珍用38秒钟算完10题3位数乘法,平均每题3.8秒。而美国小学生同时才算完3题,平均每题用时12.7秒。

随着科学技术的发展,算盘逐渐被计算器和电子计算机所取代,但它并未完全退出历史舞台。作为一种传统的计算工具,算盘不仅具有实用价值,还承载着历史和文化,需要我们去保护、传承。