“中国航天之父”钱学森

2024-12-31

图/小虎子插画

1955年10月8日,祖国的南大门广州市,迎来了一位风尘仆仆的中国科学家——钱学森。当他踏上祖国的土地时,脸上露出了激动和欣喜的笑容,两行热泪不禁夺眶而出。他感慨万千地说:“我一直相信能回到祖国。今天,我终于回到了祖国。”

钱学森的中学时代是在北师大附中度过的。那时,社会环境进一步恶化,北京又是新旧势力拼搏的战场,军政府、执政府像走马灯一样交替更迭,学生示威、工人罢工、商界罢市连绵不断。幸运的是,钱学森遇上了一批不甘于祖国沉沦、矢志教育救国的忠诚的爱国知识分子,北师大附中的教师很多都是北师大的教授,他们教学严谨,又各有特长。

北师大附中有很好的校风,有一种民主的、开拓的、自学的、创造的氛围。学校从高中起就分文史与理工两部,鼓励学生在学好必修课的同时再选修若干课程。钱学森在这样的一种学术氛围的熏陶下,很自然地成长起来。

1929年,钱学森考取了上海交通大学。在5年的大学生涯里,他从来没有因为中学的学业成绩好而放松,反而更加地勤奋好学。他对每门学科都有很浓的兴趣,门门功课都能达到95分以上。1934年,他从上海交通大学机械工程系毕业,同年考取清华大学的公费留学。

1935年,他告别父母,告别祖国,到美国麻省理工学院攻读航空专业。他的学习成绩不但比美国学生好,也比同班的其他国家的留学生好。一年后,钱学森以优异的成绩获得了硕士学位。这时,钱学森想到美国的一家飞机制造厂去实习和工作,以便掌握一点技术,可是美国这家飞机制造厂不欢迎中国人去,这是他在异国他乡遭受的第一次最大的冷遇。美国的种族歧视和排外思想,使这位具有强烈民族自尊心的中国青年感到愤慨。

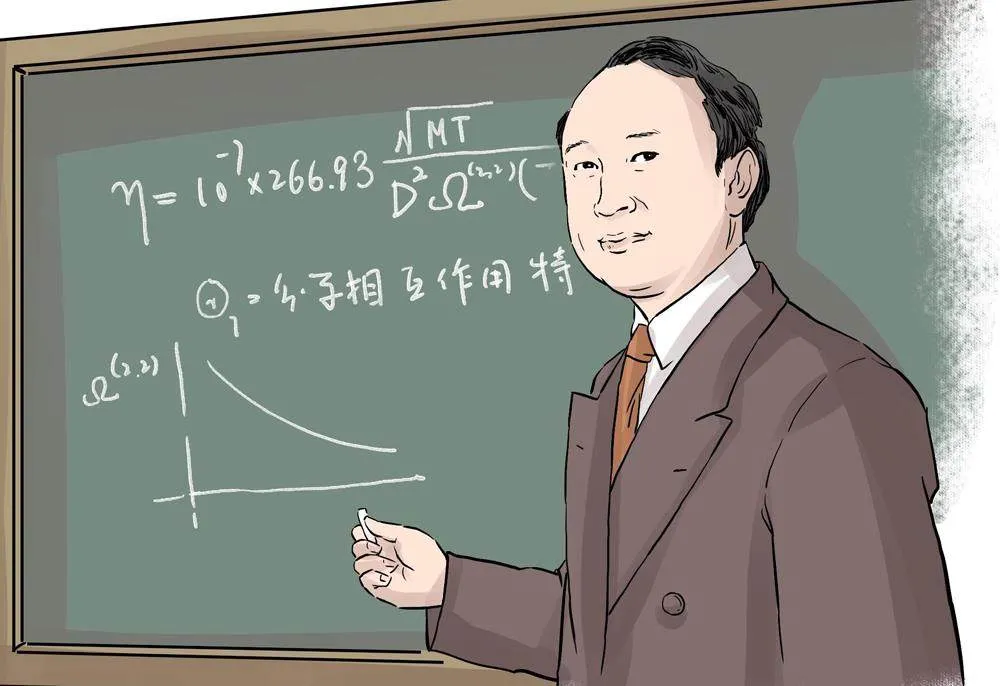

1936年,钱学森来到美国另一所著名的理工科大学——加州理工学院,这是当时最负盛名的力学与航空动力学的研究中心。在这里,他有幸见到著名的世界级力学大师、被誉为“超音速飞行之父”的冯·卡门教授。两人交谈后,冯·卡门非常喜欢这位思维敏捷、头脑清晰、才华出众的年轻人。钱学森也为自己能成为这位著名科学家的入门弟子感到喜出望外。冯·卡门是匈牙利人,1934年定居美国。他性格开朗,坦诚、谦逊而又率直。他在这位才华横溢的中国留学生身上倾注了很大的心力。而钱学森则以其超凡的智慧与勤奋,很快成为了冯·卡门出类拔萃的弟子。他们不但是师生,而且还共同合作搞科研,不少理论成果均以两人名字命名或发表,师生情谊非常深厚。

1937年4月,冯·卡门领导的古根海姆航空实验室火箭研究小组进行了火箭发动机试验,钱学森冒着生命危险对火箭发动机进行了一系列试验,还完成了火箭发动机喷管扩散角对推力影响的计算。钱学森的研究,大大促进了高速空气动力学和喷气推进科学的发展。

1939年6月,在冯·卡门的指导下,钱学森完成了《高速气动力学问题的研究》等4篇论文,取得了航空与数学博士学位,被聘为加州理工学院航空系助理研究员。从此,钱学森与冯·卡门在师生关系的基础上,又多了一层同事关系,钱学森成了冯·卡门不可缺少的助手。这期间,冯·卡门的许多文章都与钱学森共同署名。钱学森与他的老师共同创立了著名的“卡门—钱学森公式”。

之后,钱学森进一步修正了老师的定律,创立了“钱氏公式”,这个公式对于设计现代超音速飞机具有重要意义。钱学森以自己的热情、勤奋以及丰富的知识积累,主动地、创造性地配合着老师工作,并为此后美国火箭事业的建立和发展作出了不可磨灭的重大贡献。

1945年5月,德国法西斯宣布无条件投降。美国派出以冯·卡门为团长、钱学森为上校团员的空军科学咨询团去德国考察并研究德国的火箭技术。这次考察,对钱学森启发很大,为日后从事火箭、导弹研制做了新的铺垫。回到美国后,钱学森向空军领导人作了十分精彩的考察报告。不久后,在冯·卡门的领导下,钱学森参与了为美国空军提供的火箭远景发展规划的制订工作。1947年,钱学森成为麻省理工学院最年轻的终身教授,这年他36岁。1949年,钱学森担任加州理工学院新设的古根海姆喷气推进中心的主任,专授火箭技术及喷气推进技术课。

这时,钱学森已成为举世公认的力学、应用数学和火箭技术权威,流体力学的开路人之一,卓越的空气动力学家,现代航空科学与航天技术的先驱。

辉煌的成就,崇高的声誉,使钱学森有了丰厚的生活待遇和得心应手的科研条件。但钱学森的归国决心始终是坚定的,他坦言:“我是中国人,我到美国是来学科学技术的,我总有一天要回到祖国去。”

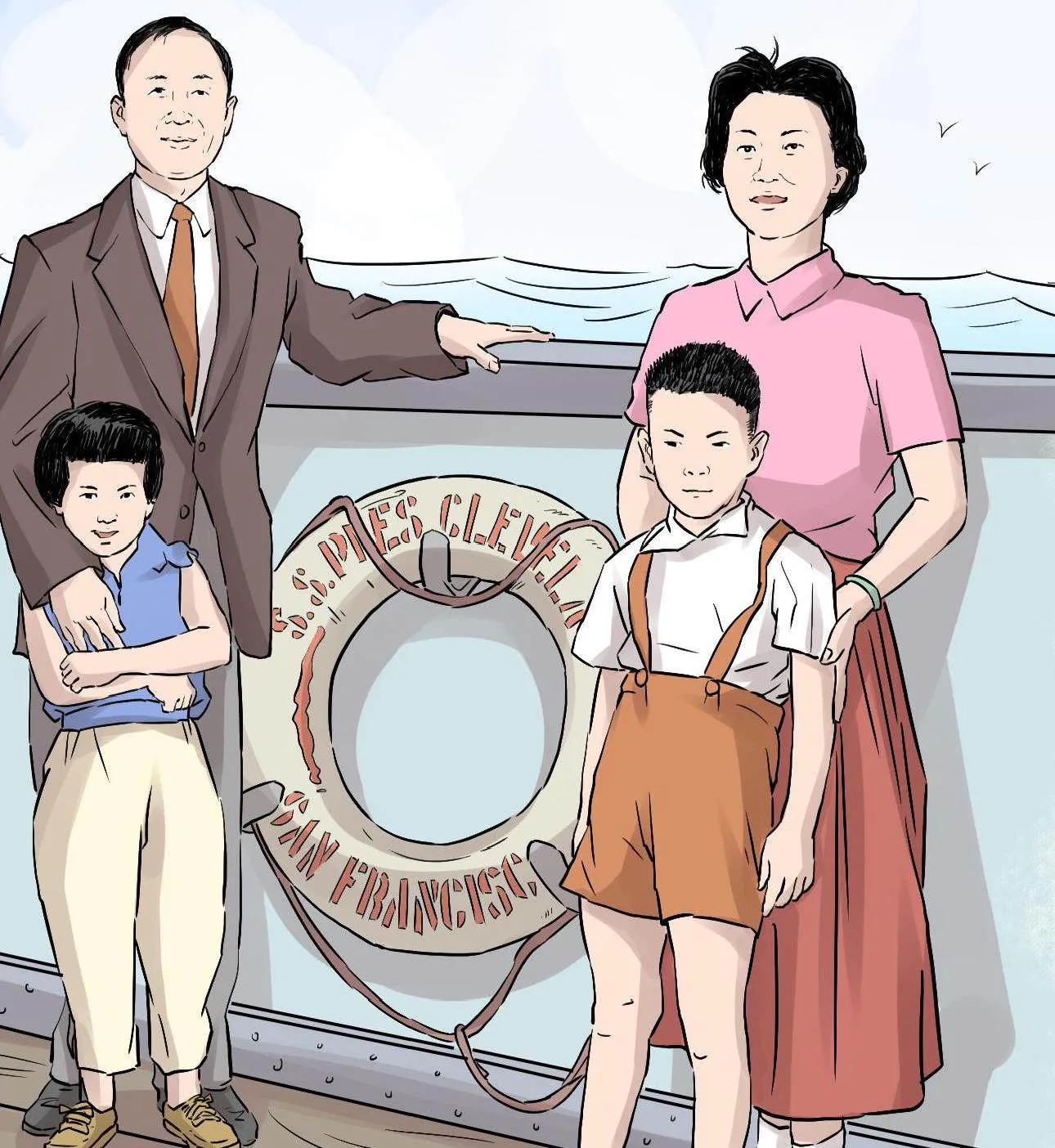

1949年10月1日,当第一面五星红旗在天安门广场上冉冉升起的时候,钱学森由衷地为苦难的祖国的新生而高兴,他下定决心要回到祖国,要用自己的智慧和技术为新中国效劳。1950年9月,钱学森经过准备,毅然辞去了他在美国待遇优厚的职务,办理了回国手续。正当钱学森和他的妻儿们要离开机场时,移民局的一名官员突然拦住了他,不准他们回国。

在20世纪50年代,由于中美关系处在敌对状态,所以,在美国的中国科学家要回国是很不容易的,再加上钱学森的专长与国防、航空工业有关,更是难上加难。没过几天,钱学森竟被抓进了美国移民局的看守所。钱学森最放心不下的是已准备托运的行李,其中有八百多公斤的书籍和笔记本,那是他20年艰辛求索呕心沥血的结晶!是准备奉献给祖国的“财富”!他担心的事终于发生了,海关硬说这些书里有很多机密,非法扣留了他的全部行李。钱学森受到了法西斯式的无情折磨,折磨的办法之一是不让睡觉,晚上每隔10分钟,看守便来开亮一次电灯,使钱学森整夜无法入眠。

钱学森的妻子和儿女更是度日如年,承受着种种惊吓和担忧。移民局这样迫害科学家,引起了美国科学家的公愤,冯·卡门等不少美国友好人士四处奔走,为钱学森找辩护律师。亲友们也很快募集了1.5万美元的保释金,总算把他保释出来。15天的关押、折磨,使钱学森憔悴不堪,体重整整减了30磅。人虽保释出来了,但仍受到移民局的限制和联邦调查局特务的监视,钱学森和家人被迫滞留美国长达5年之久。

1955年8月,中美两国大使级会谈开始。不久,钱学森的夙愿终于实现,离开了美国,回到了日夜想念的祖国。

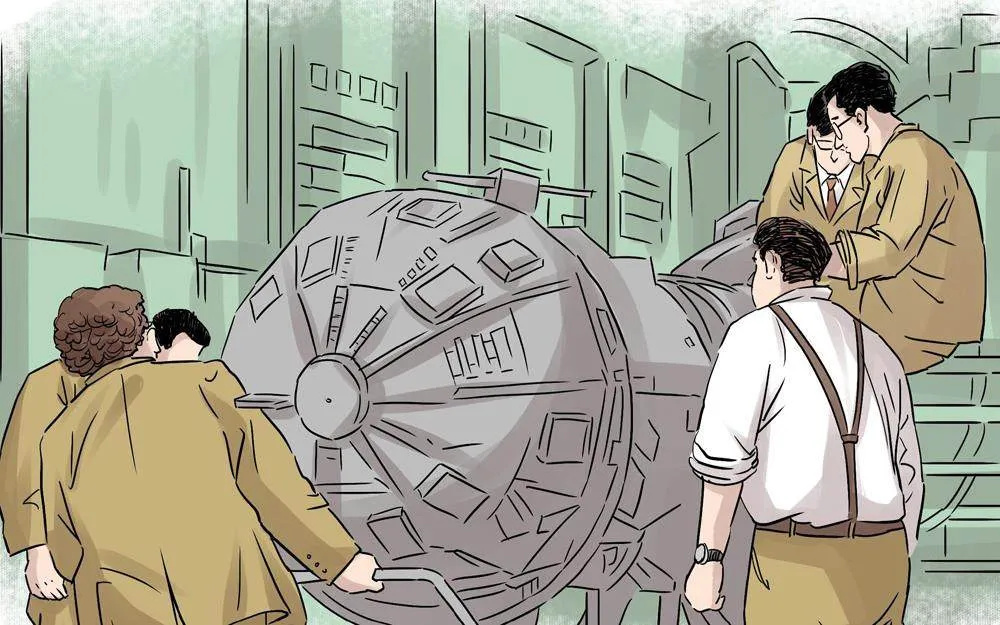

钱学森回国后,全心全意地投入祖国的社会主义建设。1956年1月,中国科学院力学研究所正式成立,钱学森任所长。同年,中国第一个火箭导弹研究机构国防部第五研究院成立,钱学森担任首任院长。钱学森协助聂荣臻元帅向中央提出了《建立我国导弹研究工作的初步意见》,中央很快批准了这个意见。

1960年11月5日,在聂荣臻、张爱萍、钱学森等领导下,仿制“P-2”火箭的“东风号”导弹在戈壁滩发射成功。钱学森回国后的夙愿初步实现了,他的心血和汗水换来了成功。“P-2”火箭是在德国“V-2”导弹的基础上发展起来的,苏联用了4年多时间才研制成功。美国的红石导弹也是在德国的“V-2”导弹的基础上发展起来的,他们用了大约七八年时间。而我国只用了两年多时间,就走完了这一路程,一批年轻的航天科技人员开始成长起来。

1964年6月29日,我国自行研制的中程导弹“东风2号”发射成功。“东风2号”的发射成功是一座里程碑,它开启了中国航天事业的胜利航程!

“文化大革命”中,航天基地也出现了派系斗争。在这一关键时刻,周恩来总理亲自点名钱学森担任总指挥。1966年10月27日,钱学森协助聂荣臻元帅,在酒泉发射场直接领导了用中近程导弹运载原子弹的“两弹结合”飞行试验,导弹飞行正常,原子弹在预定的距离和高度实现核爆炸。这次史无前例的试验,标志着中国开始有了用于自卫的导弹核武器。

1965年1月8日,钱学森正式向国家提出报告,建议早日制订我国人造卫星的研究计划并列入国家计划。1970年4月24日,中国第一颗人造卫星终于遨游太空,卫星重173公斤,用20.009兆周的频率播放乐曲《东方红》。自行设计制造的人造卫星发射成功后,中国成为世界上继美、苏、法、日之后第五个发射人造地球卫星的国家。钱学森是这次成功发射人造地球卫星的具体组织者和领导者。

1982年10月12日,我国首次潜艇水下发射运载火箭获得成功,这标志着我国战略导弹已经由液体向固体、由固定发射到机动发射的重大转变,大大增强了我国国防力量。在一些关键问题上,钱学森均起到了重大作用。1985年,钱学森因对我国战略导弹技术的贡献获全国科技进步特等奖。

钱学森为我国的国防现代化作出了卓越的贡献。他是新中国航天事业创始人和最主要的领导者,他被誉为“中国航天之父”和“火箭之王”。当人们这样尊称他时,他表示不能接受,他说,导弹是大家研究出来的,绝不是他一个人的功劳。

1989年6月,国际技术与技术交流大会授予钱学森“小罗克韦尔奖章”和“世界级科学与工程名人”、“国际理工研究所名誉成员”的称号。1991年10月,中华人民共和国国务院、中央军事委员会授予钱学森“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和一级英雄模范奖章。

(选自《中国科学家的故事》,史瑞锌、屠一鸣编,百花文艺出版社2012年版,有删改)

知识链接

钱学森,浙江杭州人,1911年12月11日生于上海。3岁时,随父母迁居北京,相继就读于国立北平女子高等师范学校附属小学校(今北京第二实验小学)和国立北京高等师范学校附属小学校(今北京第一实验小学)。他从小读书勤勉,又聪明过人,不过,他也和其他同龄人一样活泼好动,爱玩各种游戏。钱学森的父亲是一位受过良好教育的知识分子,博学多才,谦恭本分。家庭的文化氛围和求实精神,对幼年的钱学森的成长起到了重要作用。