芍药甘草汤联合丙酸氟替卡松乳膏治疗血虚风燥型慢性湿疹患者的效果观察

2024-12-31金晨辉孟亚东陈祉

【摘要】目的 观察芍药甘草汤联合丙酸氟替卡松乳膏治疗慢性湿疹患者的效果,为临床治疗提供参考。方法 选取2022年5月至2024年5月十堰市中医医院收治的80例慢性湿疹患者为研究对象,采用随机数字表法分为对照组(42例)和观察组(38例)。对照组患者采用丙酸氟替卡松乳膏治疗,观察组患者在对照组基础上联合芍药甘草汤治疗。比较两组患者湿疹面积评分、湿疹严重程度、睡眠质量、皮肤屏障功能指标水平、炎症因子水平。结果 治疗后,两组患者湿疹面积评分、严重程度指数(EASI)评分、匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)评分均降低,且观察组均低于对照组;两组患者表皮水分流失量(TEWL)均减少,且观察组少于对照组;两组患者角质层汗水量(WCSC)均增加,且观察组多于对照组;两组患者干扰素-γ(IFN-γ)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-17(IL-17)水平均降低,且观察组均低于对照组(均Plt;0.05)。结论 芍药甘草汤联合丙酸氟替卡松乳治疗可提高慢性湿疹患者皮肤屏障功能,促进皮损恢复,抑制炎症反应,改善睡眠质量,值得临床推广。

【关键词】芍药甘草汤;丙酸氟替卡松乳膏;血虚风燥型慢性湿疹

【中图分类号】R758.23 【文献标识码】A 【文章编号】2096-2665.2024.23.0094.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.23.029

慢性湿疹是一种易反复发作的变态反应性皮肤病,其发病复杂,具有明显渗出倾向,病变部位的皮肤会出现增厚、粗糙、有苔藓样变等表现,临床数据表明,慢性湿疹发病率约为7.5%[1-2]。西医治疗慢性湿疹首选激素类药物(如丙酸氟替卡松乳膏等)或抗组胺类药物,但慢性湿疹病情易反复,且长期使用激素类药物会抑制中枢系统、损害免疫系统,引起肝肾毒性等不良反应,远期效果不理想[3]。中医将慢性湿疹归为“湿毒疮”范畴,多为血虚风燥型,是由内外因共同作用的结果,内因主要是脏腑功能失调、禀赋不耐、饮食不节、情志失调等;外因主要是风邪外袭、湿邪蕴结、热毒内蕴等,临床多以清热利湿、祛风止痒、健脾化湿、养血润燥为治疗原则,恢复脏腑功能、消除病因,达到治愈疾病的目的[4]。芍药甘草汤源自《伤寒杂病论》,具有调和肝脾、缓急止痛的功效,可用于治疗慢性湿疹[5]。基于此,本研究探究芍药甘草汤联合丙酸氟替卡松乳膏治疗慢性湿疹患者的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2022年5月至2024年5月十堰市中医医院收治的80例慢性湿疹患者为研究对象,采用随机数字表法分为对照组(42例)和观察组(38例)。对照组患者中中男性22例,女性20例;年龄21~67岁,平均年龄(38.52±5.68)岁;病程5~46个月,平均病程(23.47±1.11)个月。观察组患者中男性20例,女性18例;年龄20~66岁,平均年龄(38.29±5.47)岁;病程6~47个月,平均病程(23.50±1.2)个月。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05),组间具有可比性。本研究经十堰市中医医院医学伦理委员会批准,患者及家属均对本研究知情并签署知情同意书。纳入标准:⑴西医符合慢性湿疹的诊断标准[6],且经临床检查确诊;⑵中医符合血虚风燥型湿毒疮的诊断标准[7];⑶年龄≥18岁。排除标准:⑴对本研究所用药物过敏或不耐受者;⑵合并先天性免疫功能缺陷者;⑶合并其他活动性或感染性皮肤病者;⑷妊娠期或哺乳期妇女;⑸合并心脑血管疾病或重要脏器功能障碍者;⑹近2周内进行过皮肤疾病相关治疗者。

1.2 治疗方法 对照组患者采用丙酸氟替卡松乳膏(武汉诺安药业有限公司,国药准字H20173346,规格:0.05%)治疗,薄涂于湿疹皮损处, 1次/d。

观察组患者在对照组基础上联合芍药甘草汤治疗:组方为芍药20 g,炙甘草12 g,苦参10 g,地肤子、防风、蝉蜕各8 g,紫苏叶5 g。将上述药材于冷水中浸泡30 min,武火烧开后转文火煎30 min,取300 mL药液均分装3袋,于早、晚餐后30 min温服1袋;另取1袋倒入盆中,将1 g冰片溶于药液,加热至适宜温度后用纱布蘸取药液轻敷于患处并固定,每2 d敷1次。

两组患者均持续治疗7 d,期间保持规律生活作息、心情舒畅、饮食清淡,避免用热水刺激或抓挠患处,防止皮肤糜烂继发感染。

1.3 观察指标 ⑴湿疹面积评分、湿疹严重程度、睡眠质量。于治疗前后,参照中国九分法[8]计算湿疹面积, 0分:无, 1分: gt;0%~lt;10%, 2分:10%~19%,3分: gt;19%~lt;50%, 4分:50%~lt;70%, 5分:70%~lt;90%, 6分:90%~100%,分值越高提示患者湿疹面积越大;采用严重程度指数(EASI)评分[9]评估两组患者严重程度,满分10分,分值越高提示患者湿疹越严重;采用匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)[10]评估两组患者睡眠质量,满分21分,分值越高提示患者睡眠质量越差。⑵皮肤屏障功能指标水平。于治疗前后,采用皮肤水分流失测试仪(德国CK公司,国械注进20182211638,型号: TM 300),检测两组患者表皮水分流失量(TEWL)、角质层汗水量(WCSC)。⑶炎症因子水平。于治疗前后,采集患者空腹静脉血3 mL,以3 500 r/min的转速(离心半径13.5 cm)离心10 min,取上层清液,采用全自动生化分析仪[罗氏诊断产品(上海)有限公司,国械注进20232220473,型号: cobas pure c 303]检测干扰素-γ(IFN-γ)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-17(IL-17)水平。

1.4 统计学分析 采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析。计量资料以(x)表示,采用t检验;计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。以Plt;0.05为差异有统计学意义。

2 结果

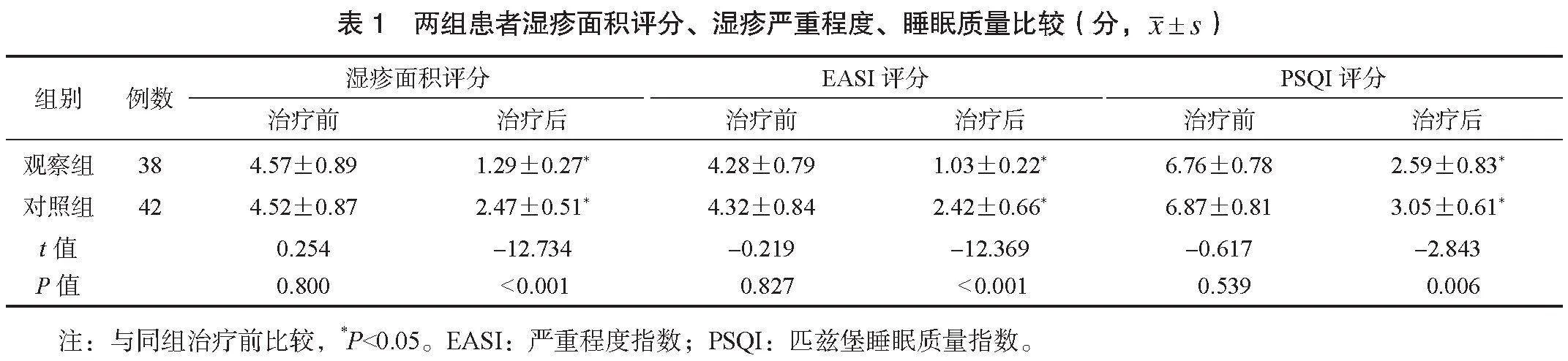

2.1 两组患者湿疹面积评分、湿疹严重程度、睡眠质量比较 治疗后,两组患者湿疹面积评分、 EASI评分、 PSQI评分均降低,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(均Plt;0.05),见表1。

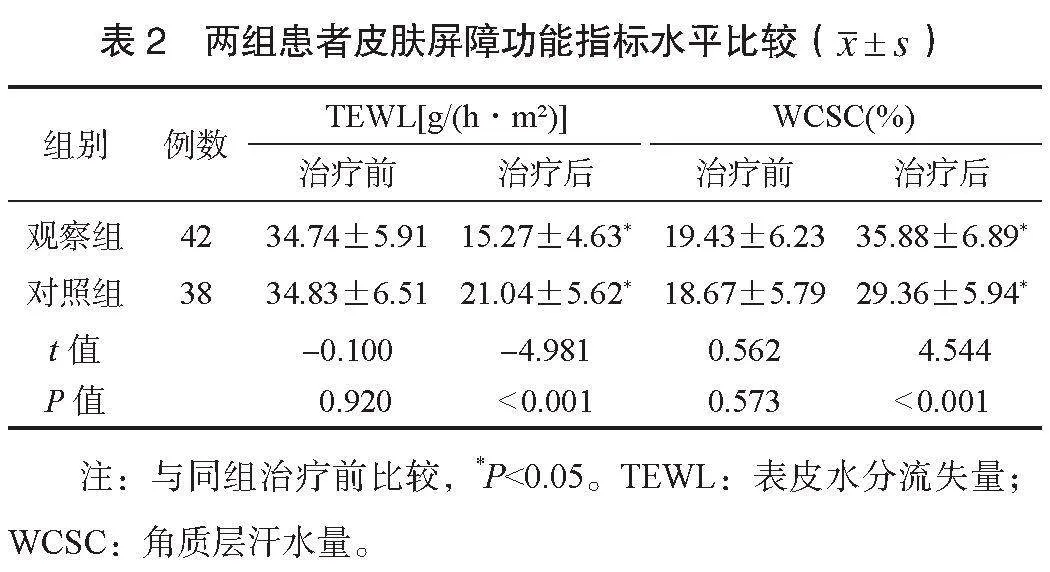

2.2 两组患者皮肤屏障功能指标水平比较 治疗后,两组患者TEWL均减少,且观察组少于对照组;两组患者WCSC均增加,且观察组多于对照组,差异均有统计学意义(均Plt;0.05),见表2。

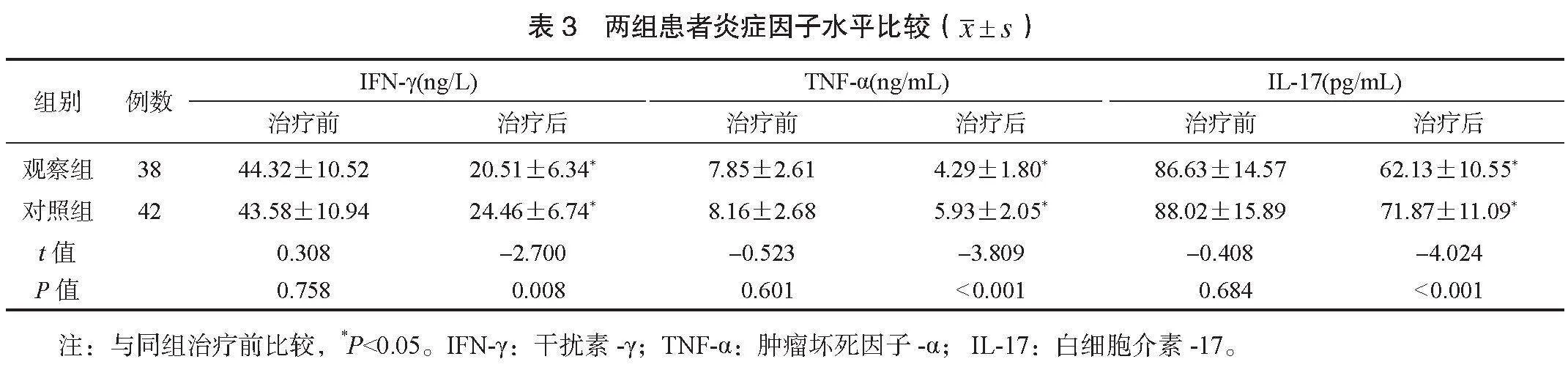

2.3 两组患者炎症因子水平比较 治疗后,两组患者IFN-γ、 TNF-α、 IL-17水平均降低,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(均Plt;0.05),见表3。

3 讨论

慢性湿疹主要临床表现为皮肤瘙痒、皮肤苔藓化、红斑、丘疹、水疱等,部分患者皮损处会出现渗出液现象,严重影响患者生活质量[11]。中医学认为“湿毒疮”的致病机制与风邪、湿邪、热邪、血虐、脾胃积热等密切相关,应以利湿清热、健脾除湿、凉血止痒为治疗原则[12]。

本研究结果显示,治疗后,两组患者湿疹面积评分、EASI评分、PSQI评分均降低,且观察组均低于对照组。这提示芍药甘草汤联合丙酸氟替卡松乳膏可有效减轻慢性湿疹患者瘙痒程度、促进湿疹恢复。分析原因为,芍药甘草汤中芍药可清热凉血、滋阴养血;甘草具有滋阴润燥、补脾益气的作用;苦参具有清热燥湿、止痒的作用;地肤子可清热利湿、止痒;防风具有除湿止痛的作用;蝉蜕可疏散风热、透疹;紫苏叶具有解表散寒、行气和胃的功效,诸药共奏养血祛风、滋阴润燥的功效[13]。同时,冰片具有收敛止痒、透皮的功效,配合外敷可加快药物吸收,提高治疗效果,进一步减轻皮肤瘙痒等症状。丙酸氟替卡松乳膏是糖皮质激素类药物,能抑制炎症细胞的聚集和活化,减少炎症介质的释放,从而抑制皮肤的炎症反应,有助于缓解患者红肿、瘙痒等症状,促进皮肤的修复[14]。此外,丙酸氟替卡松乳膏还可抑制过敏反应,降低皮肤对过敏原的敏感性,进一步减轻皮肤的瘙痒和炎症,为湿疹的恢复创造有利环境。

本研究结果还显示,治疗后,两组患者TEWL均减少,且观察组少于对照组;两组患者WCSC均增加,且观察组多于对照组;两组患者IFN-γ、TNF-α、IL-17水平均降低,且观察组均低于对照组。这提示芍药甘草汤可增强慢性湿疹患者皮肤屏障功能,抑制炎症反应。分析原因为,芍药甘草汤可通过激活细胞内的信号通路[如丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)通路和磷脂酰肌醇-3-激酶(PI3K)/ 蛋白激酶B(Akt)通路等],促进皮肤屏障修复相关蛋白(如丝聚蛋白、兜甲蛋白等)的表达,这些蛋白在角质层的形成和维持中起着关键作用,其表达增加可以提高角质层的质量,增强皮肤的保水能力,同时芍药甘草汤还能促使巨噬细胞向抗炎表型转化,减少其释放促炎介质(如TNF-α、IL-1β等),增强其吞噬和清除病原体及组织碎片的能力,从而减轻炎症反应对皮肤的损伤;苦参和紫苏叶中含有黄酮类化合物,通过调节血管内皮细胞的功能,抑制血管内皮细胞表达黏附分子,使炎症细胞难以黏附于血管内皮并迁移至皮肤组织,从而减少炎症细胞在皮肤局部的浸润,减轻炎症反应;白芍的重要成分白芍总苷有助于促进角质形成细胞的正常分化,使角质层的脂质成分排列更加有序,进一步增强角质层的屏障功能,还可通过平衡机体免疫细胞,调节机体炎症反应;甘草甜素及甘草次酸是甘草的主要成分,具有保湿作用,可增加角质层中天然保湿因子的含量,改善角质层的水合状态,角质层水合状态良好时,其结构更加紧密,能有效减少经表皮水分流失,同时还可抑制细胞炎症因子的生成,阻断白细胞大量释放溶酶入血,抑制组胺释放,降低毛细血管和微静脉的管壁通透性,从而产生抗炎作用,进而促进角质细胞的生长修复,加快皮肤屏障的修复[15]。

综上所述,芍药甘草汤联合丙酸氟替卡松乳治疗可增强慢性湿疹患者皮肤屏障功能,促进皮损恢复,抑制炎症反应,改善睡眠质量,值得临床应用。

参考文献

赵暕,禚风麟,李邻峰.湿疹皮炎患者的全国多中心横断面调查[J].临床和实验医学杂志, 2019, 18(7): 736-741.

中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会环境与职业性皮肤病学组,中国老年保健医学研究会皮肤科分会,中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会.湿疹皮炎类皮肤病中西医结合药物治疗专家共识[J].中华皮肤科杂志, 2023, 56(4): 287-293.

中国医师协会皮肤科医师分会,中华医学会皮肤性病学分会,中国医疗保健国际交流促进会皮肤医学分会,等.特应性皮炎治疗药物应用管理专家共识(2024版)[J].中华皮肤科杂志, 2024, 57(2): 97-108.

段斐洋,倪诚.从特禀和(或)湿热体质与血分湿热毒瘀论治慢性湿疹[J].安徽中医药大学学报, 2023, 42(5): 27-29.

鲍斌,赵咏麟,王辉俊,等.芍药甘草汤化学成分、药动学及药效学研究进展[J].上海中医药大学学报, 2022, 36(4): 98-105.

中华医学会皮肤性病学分会免疫学组,特应性皮炎协作研究中心.中国特应性皮炎诊疗指南(2020版)[J].中华皮肤科杂志, 2020, 53(2): 81-88.

中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会环境与职业性皮肤病学组.中西医结合系统药物治疗湿疹皮炎类皮肤病专家共识(2015版)[J].中华皮肤科杂志, 2015, 48(3): 151-153.

陈秋源,李明亮,伍晓明,等.皮肤损伤面积测量方法的研究概况[J].现代中西医结合杂志, 2012, 21(7): 788-789.

李国泉,陈明春.基于EASI量化观察的紫外线UVA-UVB结合封包治疗湿疹的效果[J].广东医学, 2016, 37(15): 2327-2331.

路桃影,李艳,夏萍,等.匹兹堡睡眠质量指数的信度和效度研究[J].重庆医学, 2014, 12(3): 260-263.

中华医学会皮肤性病学分会免疫学组.特应性皮炎的全程管理共识[J].中华皮肤科杂志, 2023, 56(1): 5-15.

黄宝萱,覃骊兰,蓝毓营,等.中医药治疗湿疹的临床研究进展[J].广西中医药大学学报, 2021, 24(2): 77-81.

付善灵,刘雅芳,连捷,等.芍药甘草汤加味药浴联合糠酸莫米松乳膏对慢性湿疹患者皮肤瘙痒程度、屏障功能的影响[J].四川中医, 2023, 41(3): 164-167.

程伟,王焕玲,韦艳芹.枸地氯雷他定联合丙酸氟替卡松乳膏治疗慢性湿疹的效果分析[J/CD].现代医学与健康研究电子杂志, 2023, 7(15): 52-54.

肖垚垚,朱菁,刘心雨,等.芍药甘草汤化学成分、药理作用、临床应用的研究进展及其质量标志物(Q-Marker)的预测分析[J].中草药, 2022, 53(24): 7960-7969.