发展新质生产力要“顶天立地”

2024-12-30冯群星

“张教授,我的博士生告诉我,他们提出了4个课题方向供你研修,全都被你否定了,你想做什么研究?”满脸严肃的英国材料界权威教授问张兴栋。

作为访问学者的张兴栋不卑不亢地逐一解释了“不做”的缘由,并提出想做“复合人工骨研究”,这是权威教授最核心的研究方向。“恐怕不行。你要知道……”听到一长串的理由,张兴栋明白,对方不会松口了。“归根结底,还是觉得中国学者水平不行。”他心里暗道。

“这个研究中有一个重要的试验,你们做了吗?”张兴栋问。

“没有做,因为缺乏设备。”

“我可以试试。”

“你怎么做?”对方好奇地问。

“后面你会知道的,可否把实验室库房打开给我看看?”听说“可以”,张兴栋随即走出了办公室。

…………

“那是1987年的事了。我用淘汰下来的设备东拼西凑,两个礼拜就做了一个很漂亮的实验曲线,他瞪着眼睛问我怎么做的。”说到这里,86岁的中国工程院院士、材料科学与工程学家张兴栋笑眯眯地喝了一口浓茶,将思绪从遥远的伦敦拉回到我们所在的成都。

他身后的书柜里,放着第十二次世界生物材料大会颁发的荣誉奖章。大会特设了“致敬张兴栋院士:生物材料科学与工程前沿学术报告会”,旨在表彰张兴栋对生物材料研究和促进世界生物材料发展作出的卓越贡献。专题会主席在致辞中说:“张兴栋教授是一位伟大的研究者。他的伟大不仅在于卓越的学术研究,更在于他始终心系中国乃至全球患者的健康、幸福。”

一次转向

在张兴栋看来,“发展新质生产力”,就是在科技创新和产业创新的深度融合中发展新兴产业、未来产业。“新质生产力不同于传统生产力,涉及领域新、技术含量高,核心技术攻关是其中关键。”

回顾张兴栋的科研生涯,他几乎总是站在核心技术的攻关前沿。高考时,他本想填报哲学专业,听说国家需要科技人才,他就选了物理。1969年,已留校任教的他牵头组建四川大学激光研究组,从事激光晶体研究。20世纪70年代,在石油开发的热潮中,他开展了高压物理与超硬材料攻关。团队首创的等离子喷涂硬地层人造聚晶金刚石钻头,对中国第一口超深井——6011米的龙女7002井的成功钻探作出重要贡献。7002井首次在川中地区打穿全部沉积岩地层,为四川地区的油气资源勘探和开发提供了地质依据。

1983年,张兴栋决定投身生物材料研究。彼时,他几乎没有生物学的知识基础,又到了45岁这样一个不算年轻的年纪。何必自讨苦吃,转入挑战重重的新领域?

最初的作用力来自牙科材料。20世纪80年代初,口腔种植学兴起,临床应用范围日益扩大。为解决材料问题,华西医科大学口腔系(现为四川大学华西口腔医学院)的一位著名教授找到张兴栋寻求合作。

所谓生物材料,被张兴栋形象概括为“修人”的材料。它可以是天然的、人造的或二者的结合体,一般被用于治疗、修复、替换或增强人体组织或器官。

当时,中国的生物材料研究处在起步阶段,是材料学与医学“夹缝”中的新兴交叉学科。很多生物材料依赖进口,价格高昂不说,即便能买回来,也未必符合临床应用的要求。

“夹缝”里藏着“弯道超车”机遇,但也存在“颗粒无收”风险。思量后,张兴栋决定先“试水”。他自筹5000元资金,组织3名科研人员,花大半年摸索出高纯度羟基磷灰石粉体的制备工艺——羟基磷灰石是人骨和牙中的主要无机成分,将高纯度羟基磷灰石用于牙和骨缺损的填充与种植,可以很好解决材料与骨、牙难以结合及排异的问题。

有了成果验证,张兴栋没再犹豫:“下水!”由口腔材料起步,他的研究逐渐扩展到磷酸钙陶瓷人工骨领域,并获得国家自然科学基金等支持。

与自然骨类似,磷酸钙陶瓷拥有多孔结构,孔隙的大小、密度不同,其强度也不同。1990年,在研究颌面骨缺损修复时,张兴栋希望弄清材料的强度差异及植入效果,就安排团队成员将一块多孔磷酸钙陶瓷埋进动物的背部肌肉。按照经验判断,纤维组织会在孔隙内聚集,使材料强度发生变化。

一段时间后,令人意外的现象出现了:这块身处肌肉中的材料居然长出了骨组织,从无生命的陶瓷变成了真正的骨!这颠覆了当时的主流认知,即无生命的生物材料无法诱导有生命的组织再生,只有活性生物物质才能。

如果骨诱导的相关机理能被证实,将有力推动骨骼修复的临床应用。张兴栋觉得,“这是很大的事情,但首先要做到复现”。一个星期、两个星期、三个星期……当大家都开始觉得那次成骨只是一次偶然时,张兴栋成功复现了实验结果。

“作为一名科研工作者,我最大的优点可能是抓得住‘偶然’。偶然中潜藏着关键的科学发现,你抓不住,它会一闪而过;抓得住,就能延伸出一个重要的研究方向。”回忆起这段往事,张兴栋对记者说。

“夹缝”之间

1991年4月,欧洲生物材料大会在意大利召开,张兴栋在会上介绍了骨诱导的实验情况,引发学界震动。面对前沿发现与传统理论的激烈碰撞,他再次掉入“夹缝”之间。长达近20年的时间里,他的身边充斥着各种各样的质疑声——

“一个搞物理的人,不懂细胞生物学,也不懂分子生物学,全是怪异的想法。”

“这样的研究被列入国家自然科学基金研究项目,降低了国家自然科学基金的水平,应该取消他的资格。”

…………

面对巨大的外界压力,张兴栋像他过去研制的超硬材料一般,不动声色地扛住高温和冲击,只管沿着“夹缝”继续下探。

整个20世纪90年代,他带领团队在老鼠、猴子、狗、猪等动物身上展开研究,仅组织切片就积累了1万多张。大量实验结果证明骨诱导确实存在,团队又在此基础上探究其科学机理,提出了理论雏形。“你说我不懂生物学,我确实不懂,因为我是学物理的,但我一点不丑(丢人)。科学的根据是实验,我有扎实的结果,任何人都无法否定。”

征途漫漫,靠的是张兴栋常念叨的“三大美德”:“吃德、睡德、累德。”年轻时他也赶新潮,出国见了蛋糕粉,会买回来烤蛋糕招待大家。后来,这些琐碎的爱好都放弃了。最忙时,他平均每天只睡4到5个小时,借大量烟和浓茶来提神。

2000年,第六届世界生物材料大会在美国夏威夷举行。按照组委会的安排,张兴栋主持第一个研讨会并作主题报告。

世界生物材料大会于1980年创办,每4年举办一次,被称为“生物材料领域的奥运会”。这次研讨会是中国在大会历史上第一次主持的研讨会,张兴栋特意叮嘱中国代表团的几十位同仁准时参会。

“大会后天才开幕,许多参会者都还没到呢,万一研讨会和我发言时底下没人,那太丑了。”让张兴栋意外的是,来自全球各地的科研工作者把会场挤得爆满,连过道和墙边都站满了人。大家在交流环节讨论得非常热烈,甚至抢起了话筒。

“因为支持我,国家自然科学基金委员会也承受了一定压力。会后,基金委的一位专家对我说:‘张兴栋,看来一个新的思想,不能轻易地否定。’”张兴栋感慨道,“一个有生命力的科学工作者,一定是经历了摸爬滚打出来的。”

“夹缝”终于被一点点地撑开。2008年,张兴栋在第八次世界生物材料大会上作首个大会报告。以此为标志,他的理论逐渐得到国际学界认同,并走向广泛应用。

“顶天立地”

早年间,张兴栋研究钻头工艺时,有人指责他“不务正业”:“你是研究固体物理的,现在搞钻头,引偏了大家的方向!”

张兴栋不认同,跟反对者激烈争论:“现在中国迫切需要石油资源,我研究钻头,既能满足国家的需求,又能验证材料好不好,怎么不能搞?”

“做研究要顶天立地”,这是他一贯的坚持。顶天,就是要推进基础研究,“突破一些自然规律”;立地,则是要面向实际需求,结合生产开发产品。“在产品研发中发现理论的问题,然后再反哺理论研究,形成良性循环,这是科研成功的关键。”

到了与临床医学联系密切的生物材料学领域,“顶天立地”的重要性更为凸显。为了解决产、学、研、医的衔接难题,张兴栋1993年便推动四川大学成立生物材料工程研究中心(以下简称中心)并进行工商注册登记。中心由此成为法人实体,具备了注册医疗器械的资格,可以更好地进行成果转化,与医院、企业展开合作。

2007年,张兴栋参加中国工程院院士评选。材料审核人员专程来到成都,结合销售记录等资料逐一核对,证实中心研发的骨诱导材料产品已有30多万例临床应用。张兴栋说,现在这个数字已增加到100多万例。数据背后,是形形色色受困于骨损伤的病患:小到五六岁的幼童,上到七八十岁的老者。每年出差,张兴栋有一半的时间是在全国各地的医院奔波,患者康复的好消息总能让他高兴许久。前些年,一个浙江小伙子因为下巴很短而自卑,找到整形医生寻求改善,先试了硅胶材料,效果不太理想。接受人工骨植入手术后,小伙子如愿“长”出了新的下巴。他结婚生子后,特意寄来全家福向张兴栋报喜。

骨诱导的“冷板凳”热起来没多久,张兴栋又带着团队向新的“不可能”发起挑战。

关节软骨损伤修复,一直是全球性难题。虽然干细胞技术、组织工程技术有了一定发展,但诸如髋关节、膝关节、踝关节等透明软骨一旦出现大面积缺损,经过修复后只能生成耐磨性较差的纤维软骨,无法承受日常生活和运动带来的强度。

基于材料骨诱导的理论,张兴栋团队研究发现,一定结构的Ⅰ型胶原基水凝胶能诱导干细胞向成软骨细胞系分化,最终形成软骨。

“动物实验成功后,我们展开了临床试验。一名18岁青年关节软骨受损,刚开始走路都一瘸一拐,做完软骨修复手术一年后,他能打篮球了。”张兴栋欣慰地说。

不断超越

在办公室,张兴栋给《环球人物》记者展示了一张海报:一棵枝繁叶茂的大树,张兴栋在树桩部位,树枝上则是他的学生们——2020年,张兴栋迎来从教60周年纪念,这是学生们准备的礼物。“本来是想办联欢会,可张老师说单纯庆祝没意思,应该办成学术活动。在他的提议下,我们举办了为期2天的‘新形势下医疗器械发展对策院士论坛暨张兴栋院士从教60周年报告会’。”张兴栋的外事秘书赵晚露笑着说。

近些年,越来越多的年轻人在团队里挑起了大梁。四川大学生物医学工程学院博士生导师杨立是名“80后”,2014年加入张兴栋麾下的王云兵教授课题组,主攻组织诱导性心血管材料及器械研究。

如果将硬骨修复比喻为青藏高原,心脏修复就是相当于喜马拉雅山的存在:心脏是人体最为复杂的器官之一,有着丰富的血管。自19世纪末至21世纪初的百余年间,科学家们进行了大量研究和临床实践,仍旧无奈地认为心血管和心脏组织受损后难以再生。

与之相对的现实是,中国心脑血管患病人群约3.3亿人,对生物材料的需求相应增长。一家国内知名的心血管病专科医院就曾找到张兴栋团队,希望围绕可降解心脏封堵器展开合作。过去的心脏封堵器以金属为主,长时间留在患者特别是儿童患者体内,可能引发炎症、血栓等不良反应。

和当初的张兴栋一样,王云兵、杨立和同事们也走上了一条“少有人走的路”。由于课题过于前沿,团队没有任何可参考的范例,做了五六年甚至10年才陆续产出成果。

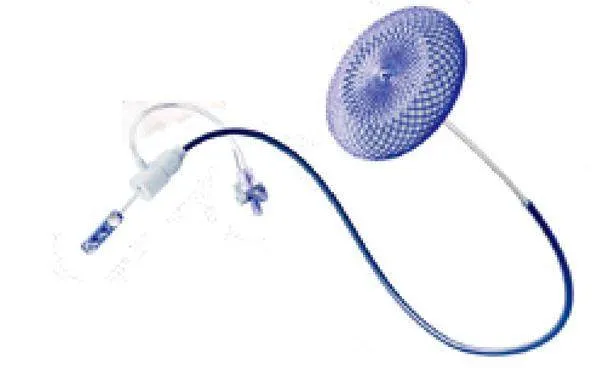

就在今年9月,四川大学与国内心血管医院协作研发的、中国具有完全自主知识产权的可降解房间隔缺损封堵器在全球最先获批上市,并完成首批临床应用。再过大约一年,促进心脏组织再生、完成心脏缺损自体修复之后,这些封堵器就会降解成二氧化碳和水排出体外。

杨立说,曙光未露的日子里,张兴栋就是“定海神针”:“张老师一直教导我们,创新的研究必须敢于挑战传统。他常说,都坚持几十公里了,说不定走通这条路就差最后一公里呢?不能放弃。”

尽管创新之路走得很艰辛,但包括杨立在内,所有接受采访的人都提到,张兴栋的以身作则和无微不至总让大家感到很温暖:张兴栋记得每个人的吃饭喜好,开会结束坚持先送女士回酒店,帮出国读博的学生整理行李,跨国出差时会提前准备好充值的地铁卡,等等。

今年5月,第十二届世界生物材料大会在韩国大邱举行。为了前去参会,张兴栋坐了近5个小时的飞机。

自从两年前接连做了3次大手术——其中包括一次开颅手术,他的出差频率就大大降低,可这一次,他觉得非去不可。特别报告会的主题是 “致敬张兴栋院士”,这在大会44年历史上很是罕见。荣誉奖章在报告会最后颁发,全场数百名科学家起立致敬,掌声经久不息。

“这不是属于我个人的荣誉,而是意味着中国生物材料研究进入国际领先水平。”张兴栋告诉《环球人物》记者,这些年,中国出席国际会议的代表数、投递论文数、口头报告和邀请报告数都在逐年增加。以2024年大会为例,全球4000多名参会代表中,中国代表多达550余人。产业方面,一项2023年的数据显示,中国医疗器械市场的规模达到了1.3万亿元人民币,占据全球市场份额的28.5%。

现在,除了走路比以前慢了些,张兴栋的身上几乎已看不出手术的痕迹。他遵从医嘱缩短了工作时间,从夜里十一二点回家改为尽量10点回家,但仍然一周工作7天,春节只休息一天。“中国生物材料科学、工程和产业已成为国际不可或缺的角色,未来有望在全球市场中占据更加突出的地位,助力中国新质生产力的发展。”总有更高的目标和待攻克的难题,所以,他步履不停。

张兴栋

中国工程院院士、材料科学与工程学家,1938年出生于四川南充,开辟了骨诱导生物材料的研究领域,对促进中国生物活性人工骨和植入体跨入国际先进水平作出了重要贡献。他提出的“组织诱导性生物材料”被列入“21世纪生物材料定义”,是该领域首次拥有“中国定义”。