培育创新课程土壤,让学生在创造中长大

2024-12-28李明赵腾任

构建创新型人才培养模式、强化学生兴趣爱好与创造性思维培养是时代赋予基础教育的使命。信息时代,知识呈指数增长,知识老化加快,知识的内涵发生改变,学校要从思想、观念、行动上,多领域、全方位突破传统教育时空,创新课程形态,破解教育供给与教育需求的矛盾,推进育人方式变革。

未来学生的培养是当下教育领域一直探索的课题,尤其是创新人才的培养。当今学生普遍认知能力较强,智力水平较高,逻辑思维能力发展较好,社会知识面广,基础知识扎实,而且家长期待较高。部分优秀的学生不满足于常规的课程资源,希望能够投入更加广阔、更加深入的学习,希望学校提供丰富多元的课程,特别是自然科学探索、艺术创作、科技竞赛等方面需求强烈。

课程目标

北京中学以落实立德树人为根本任务,积极探索课程整合的可能性与现实性,逐步推进学校特色多样化发展。学校开展了多维度、多层面的教育实践,让育人过程更流畅,彰显学校办学理念,落实学生核心素养,形成学校创新课程体系;让教师具备从低到高、由浅入深的跨学段教科研能力,具备从外到内、由此及彼的跨学科教学实践能力,能够更专业、更自信,为未来学生成长发挥引领作用;让学生学会学习,具备实践创新的能力和科学精神,成为具有人文底蕴和责任担当的人,最终能够在未来社会中健康生活。

课程是教学实施的载体。课程的系统化设计就像催化剂,能降低学段间的壁垒,让学生顺畅过渡和进阶,并能培养兴趣、树立信心。学科融合是实现课程进阶的必要条件,能让学生在遇到问题时进行全面思考,利用多学科知识和技能解决实际问题。

课程框架

根据学校实际情况,我们设置了三个层级的课程体系。基础课程,是国家课程和地方课程结合,并予以一定的校本化改进的必修课程,如学科渗透课程、科技必修课程和学校定期开设的活动课程;拓展课程,是学校师生自主开发的选修课程、社团课程和特色活动课程;潜能课程,则是根据学生的个性化需求开设的自主项目、拔尖人才培养项目、职业体验课题研究项目等课程,并根据学生身心发展特点以及学校教育围绕学生的核心素养,以培养解决实际问题的能力为导向,构成一个跨学段、跨学科的教育课程体系。

课程内容

根据整体课程安排,学校鼓励教师开展符合学生个性的跨学科课程、STEM课程、PBL课程、FLL机器人课程、有创新性的项目学习课程群,通过各种各样的社团和德育活动培养学生的创新精神。

1.跨学科课程

学校鼓励各学科教师开展跨学科教学。例如,美术课上教师设计了校园路灯的设计与制作项目,将美术知识、手工制作、电路连接、结构设计等多学科知识和技能融合,设计出现代化、抽象化的校园路灯。再如生活中的化学,教师设计了汽水中的化学、蜡烛燃烧探究实验、自制汽水、奇妙的燃烧实验等课程,让学生通过看、做、画、写来学习化学知识和掌握操作方法,提高观察以及语言表达能力。在新冠肺炎疫情期间,生物教师结合美术知识,指导学生以微电影、微视频、制作病毒模型等多种形式开展关于病毒的感染和增殖过程等项目研究;通过“问题—讨论”形式,引导学生解析病毒结构、分析病毒来源、模拟解决问题,实现了从课堂向课外的延伸,实现了传统生物课堂无法实现的能力培养的目标,有利于国家课程的完善。

2.STEM课程

STEM课程是创新教育的特色课程,强调跨学科融合,以培养学生解决实际问题能力为目标。学校的STEM课分为初级、中级和高级三个阶段。初级阶段分别围绕“工程设计流程”与“科学探究方法”两个核心来开展项目,目的在于培养学生掌握解决或探究问题的基本方法,学生拥有极大的主动权来设计和开展项目。课程的中级阶段,学生将根据项目主题设计实验,获取有价值数据,并利用数据进行工程搭建。高级阶段是学校利用假期开设的短期STEM课程。不论在初级、中级还是高级阶段,学生都能够提高综合技能和协作沟通能力。

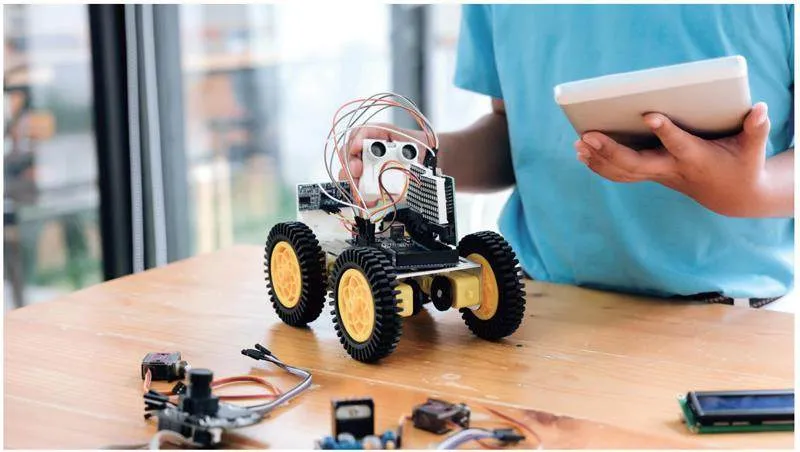

3.FLL机器人课程

FLL机器人是基于国际竞赛而衍生的课程,内容包含了数学、物理、机械、自然科学、社会科学等多学科知识,用多种生活情境链接世界。教师根据不同单元的不同主题,组织学生对不同的知识点进行主题学习,将数学几何、物理机械、科学工程、技术信息、多媒体应用、艺术创作等多学科融入动手实践。FLL将知识融于一个充满乐趣、挑战和团队合作项目,是对学生思维和动手能力的早期培养,更是加强学生情感交流与相互协作的平台,让学生掌握必备知识的同时,为其步入社会后的人际交往奠定基础。

4.PBL课程

PBL课程以解决现实问题为目的,以学生的小组合作学习为载体。PBL项目的内容设计主要以激发学生兴趣为主要目标,在合作学习中学生活动性强、学习动力足。PBL项目设计需考虑课程本身的内部关联和综合特点,促进学生理解学科领域知识,从而更好地进行跨学科学习。PBL课程可帮助学生建立高阶思维,也可帮助学生在不同学科领域间形成有意义的联系。不同学科相互碰撞时,逐步形成的概念性知识帮助学生内化。因此,PBL课程是继STEM项目学习后的完美实施方案,又是新一轮STEM项目修订的开端,其本质是合作。

5.人工智能课程

人工智能课程是信息科技课程和机器人项目的深入学习课程。学生通过商业模拟演练主线、创新思维训练主线、知识能力素质培养主线、跨学科知识整合主线以及游戏化教学主线等几个维度进行精心设计,达到了预期的设计目标,取得了较好的学习效果。

6.项目课程

通用技术课上,教师融合劳技、通技、信息、数学、物理、美术等学科知识和技能,开展了“遥控小船的设计与制作”项目。如“可调节的秤”项目学习,学生了解研究中国传统的“木杆秤”,依据工程设计理念,综合运用数学、物理、信息、劳技和美术等学科知识和技能,制作一把“可调节的秤”,巩固质量概念,掌握测量工具;学习和运用杠杆原理;熟练运用信息收集和木工技能,锻炼合作、表达、分享能力。

7.阅历课程

学生在阅历课程中了解课题研究的基本方法和流程,主要包括行前培训、确定课题,实地考察、展开研究,整理数据、完成课题三个阶段。教师研发了阅历课程前后课题研究培训课程,帮助学生确定选题,掌握文献检索、文献综述、制定方案、设计问卷、开题答辩、数据统计、分析结果、论文撰写、答辩展示等方法。如学生参与“滴灌解决西部土地盐碱化问题”方案的创意,参与了赴内蒙贫困地区的实践活动,发现并解决当地的实际问题。在此过程中,学生要收集资料,通过严谨的思维,综合运用多学科知识。

8.科技嘉年华活动

在该项活动中,学生们通过选取平时生活中观察到的实际问题,结合学科知识,应用学到的科学方法和技能进行研究或解决,最后进行展示。这项活动设置的目的在于给学生独立摸索、尝试的机会,实际运用所学知识解决问题。“新的长城”项目活动就是很好的一个主题活动。在“新的长城”主题下,学生根据自己的兴趣选择项目学习的具体内容,并最终以产品或活动内容的形式呈现。“新的长城”项目开展过程中,以自愿为原则,学校组织教师进行项目学习、长城博物馆参观、活动设计研讨等,确定分项目主题及负责教师。学生在已确定的项目主题中选择并参与设计及实现。课程在活动内容、形式、产品的种类及制作方式上给了学生更大的自主空间,让学生有更多的选择权;教师角色从主导者转变为支持者。学校根据学生确定的方案来协调教师,配合学生最终实现项目。

9.生涯规划研究

梦创家生涯规划项目,教师通过预设职业体验项目,让学生考察探究、设计制作、参与社会服务,有更深的职业体验,以项目的方式组织课堂教学。生涯规划课题让学生获得更加深入和完善的学习,同时了解生涯规划课题研究的流程和方法,为高中的职业体验课题研究项目奠定基础。生涯规划课题开展线上和线下相结合的专业培训课程,让学生通过线上学习科学知识,学会发现问题,掌握课题研究的方法,再通过线下课程走出校门,走进航天院、微软、小米、宝马、中央电视台、阿里巴巴、北京大学口腔医院、华为、百度等单位或企业,开展与兴趣职业相关的课题研究。

10.中科英才项目

学校依托中科院、国家重点高校实验室开展课题研究项目,学生根据自己的喜好和特长经过层层选拔,加入学校的中科英才项目。学生需要经历知识和技能培训、查阅文献、确定课题、制定方案、展开研究、撰写报告等环节。每个环节中学生都将在资深专家的指导下完成,最大限度地为学生解决实验过程中出现的问题,为学生的科学实践提供指导,培养学生的科研能力。

课程实施过程中,教师引导学生发现问题,并生成研究问题,通过项目式的实践体会,让学生纠正错误概念,构建知识网络,指导日后的生活学习。教师在教学中贯彻“学以致用”的教学思想,引发学生对生活和生产实践应用的相关思考。

课程实施反思

1.推陈出新的学校

优秀的教育课程体系可以提高学校的办学定位,给学生提供创造土壤。课程体系的不断完善为学生提供渐进、自主的成长环境,为教师提供了互动、互助的平台,让学生和教师能够相互扶持、相互成就,也为学校打造了特色鲜明的创新教育课程体系,为学校的整体课程改革奠定基础。

2.标新立异的教师

课程体系的完善打开了教师的视野,而且拓宽了教师的思维,让教师在不知不觉中融入教学、融入科研、融入生活,树立了全新的课程观、教学观、科研观和生活观。教师在面对跨学科融合的课程教学时,能够主动联系相关教师,组建团队完成教学设计。学生在面对生活中的实际问题时,从多角度去分析解决问题,在设计、实践和解决生活问题的过程中又能做到胸有成竹。教师不但提高了教科研水平,而且在教科研活动中敢于承担、敢于创新、敢于实践,践行培养新时代社会主义事业建设者和接班人的使命。

3.科学思维的学生

学生通过系统的创新课程实践,不但掌握了跨学科学习和研究的方法和流程,而且能调动各学科知识和技能解决实际问题。学生通过创新课程实践,不但能基于自身的兴趣和特长选择适合自己的拓展课程和自主项目,而且能将所学的知识和技能经过加工应用于自主项目的研究中,逐步通过系统的创新课程的实践,全方位地审视自己,认清自己的优势,而且能在各种科研平台和职业体验课程项目中游刃有余、敢于创新,科学思维逐步提高。

作者单位:北京中学