以正铸魂,多维推进学校高质量发展的思考

2024-12-26邱晓兴

新时代背景下如何推动学校高质量发展,办好人民满意的教育是学校管理者必须思考的重要课题。文章以思政赋能管理为思路,结合学校争创“福建省一级达标高中”的工作实践,围绕办学理念及办学理念指导下的管理体制展开分析,以探寻推动学校实现高质量发展的有效路径。

2023年4月,福州第七中学晋升为福建省一级达标高中学校,这对于福州第七中学的发展具有里程碑的意义。从2012年的二级达标学校到2023年的省一级达标高中,11年来,学校始终坚持“弘学养正”的办学理念,并在这一理念的指导下不断完善一系列的学校管理体系,这些不但让学校的教育教学质量显著提升,社会影响力也得到了极大增强,学校因此得到了教育主管部门和社会的高度认可。

一、“弘学养正”办学理念的缘起

福州第七中学位于浮仓山上、琴亭湖畔,深厚的历史文化底蕴赋予学校独特的文化气质,也给予学校管理者必须以中华文化为根本立场、汲取中华优秀传统文化的精髓,发挥文化引领管理、文化育人功能的志气、勇气和底气。2008年,教育部印发《教育部2008年工作要点》(教政法〔2008〕1号)明确提出,要积极推进以营造浓厚育人氛围为重点的校园文化建设。2014年3月,教育部印发了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,提出要有序推进中华优秀传统文化教育。2019年7月,中共中央、国务院发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,明确提出要坚持“五育并举”、实施素质教育。这些政策的出台为学校管理者推进学校高质量发展指明了方向。学校不仅要重视教学质量,而且要关注学生的长远发展,要培养出能够担任民族复兴大任的时代新人,培养出社会主义的建设者和接班人。

2003年,为了增加学校发展动力,学校结合新店片区的传统武术优势和体育优势项目等地情、校情,引进武术特色项目。通过武术特色项目发展,学校不但充分发挥武术强身健体的功能,更是积极挖掘中华武术内涵,并从中华武术文化中汲取中华民族爱国、强身、保民、自强、抗争、向上的精神。在与中华优秀传统文化有机融合的基础上,学校逐渐形成“弘学养正”的办学理念,并在此基础上进一步完善和发展“正”文化体系以及一系列以“正”理念为核心的学校管理体系。

二、“弘学养正”办学理念的科学内涵

“‘弘学’以养正”源自于《论语·卫灵公》:“人能弘道,非道弘人。”孔子认为,人应该通过自身的努力和修养,去扩大和发扬道德原则。《易·蒙》中也提出:“蒙以养正,圣功也。”这句话的意思是:人生开始学习的阶段,进行正确的教育,能决定一个人的人生方向,是人生最重要的课程,具有至高至圣的功效和功绩。学校结合校情和生情,不断对“弘学养正”丰厚的文化内涵进行梳理,与学校课程体系的建构、德育活动的开展相互呼应,最终形成了以“求真、求善、求美”为基本内涵的“弘学”课程路径;以“正心、正行、正气”为基本内涵的“养正”德育目标,确立了“双线(弘学、养正)并行、双层(学生层面、教师层面)相生”的实施策略,着眼于师生全人格发展,以“明德、正行、求真、尚美”校训为落脚点,引领学校高质量发展。

随着学校的不断发展和对中华优秀传统文化的挖掘和思考,学校在“弘学养正”办学理念“双线并行、双层相生”的基础上,结合“浮仓文化”“古榕精神”,又进一步丰富了“双美相成”的办学效果。希望学子由“仓廪”而养成“三范”:知礼守节的风范、感恩珍惜的典范、颗粒归仓的示范;9cc524e0508b8d62eff5244dd463f8ac1f7f94bee323eaeeea32098e01d4684f由“古榕”而孕育“三气”:胸怀天下的正气、坚韧不拔的志气、开拓创新的朝气。“弘学养正”办学理念内涵不断丰富,并在福州第七中学得以实践。

三、贯彻“弘学养正”的办学理念,多维推进高质量发展的路径分析

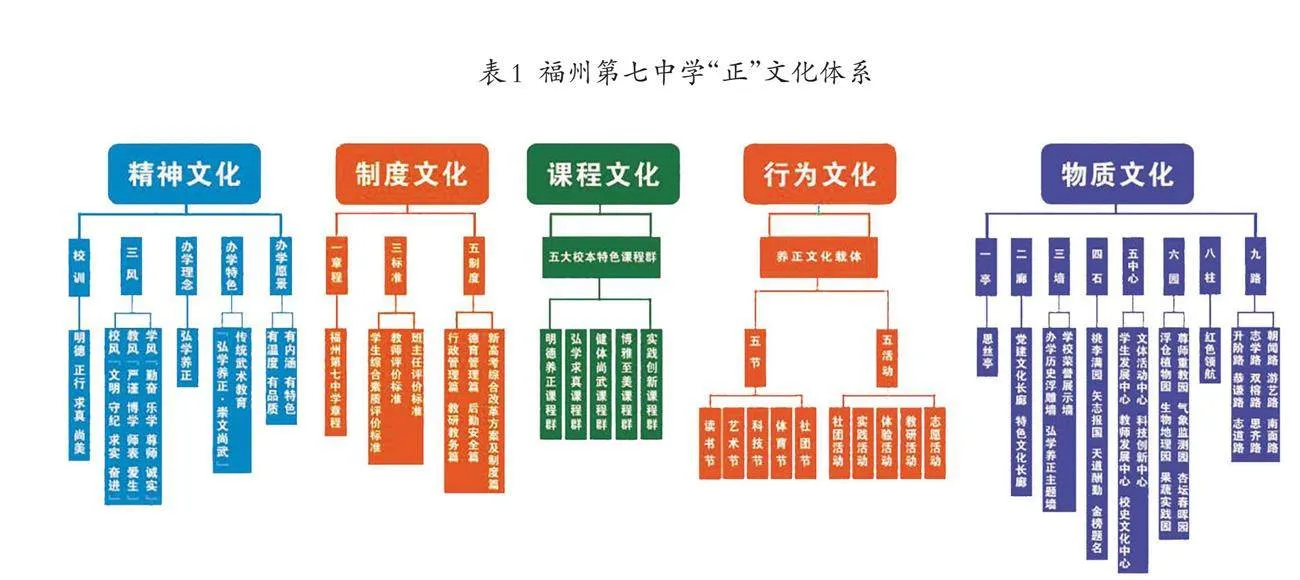

(一)构建“正德健美”的“正”文化体系

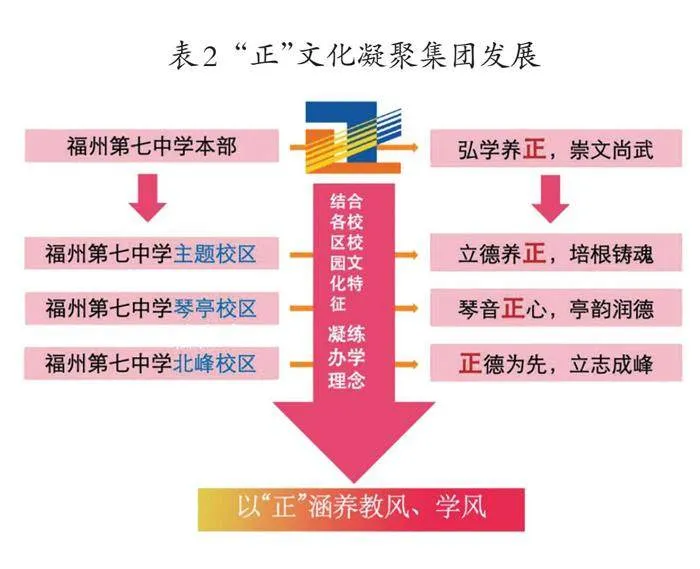

学校强引领、重文化、抓内涵,持续深化精神文明建设。文化塑造学校的内在气质,展示学校的独特魅力,是推动学校发展的强大动力。学校在“弘学养正”办学理念引领下,构建了“正”文化体系(如表1),涵盖物质文化、精神文化、制度文化、课程文化、行为文化五大方面,以文化人、以文育人,凝聚力量、创新活力。福州第七中学教育集团各校区在“正”文化体系引领下,结合校区历史文化底蕴,积极凝练办学理念(如表2)。“弘学养正,崇文尚武”是福州第七中学本部的办学理念;“立德养正,培根铸魂”是福州第七中学主题校区的办学理念;“琴音正心,亭韵润德”是福州第七中学琴亭校区的办学理念;“正德为先,立志成峰”是福州第七中学北峰校区的办学理念。各校区以“正”风涵养教风、学风,助推了“一校四区”和美校园的形成。

(二)搭建“养正丰美”的素养课程体系

课程是育人的核心,是学校发展的载体。学校在严格落实国家课程,保证开足开齐开好、激发课程建设活力的基础上,遵循“整体设计,协同育人;因地制宜,体现特色;以管促建,提升质量”三项基本原则,构建以国家课程为主体,以地方课程和校本课程为重要拓展和有益补充的“一体两翼”基础教育课程体系,形成“弘学·养正”课程体系五大校本特色课程群:明德养正课程群、弘学求真课程群、健体尚武课程群、博雅至美课程群、实践创新课程群,有效推动“五育”并举落地,不断增强“三类课程”的育人合力,满足学生个性发展和终身发展的需要,实现课程“四化”:国家课程规范化、校本课程特色化、学生活动社团化、社团活动课程化。

学校注重开发特色课程,聚焦素养提升。结合学校具有福建省武术传统特色校的优势,构建了“健体尚武”课程群:武术特色包含武术系列课程《武术1—武术基本理论与基本功》《武术2—基础长拳与器械》《武术3—健身气功》《武术4—太极拳基础功法》《武术5—中学南拳》,并将《基础长拳与器械》设定为体育课程中的必修选学项目。

学校积极开发适合学校校情的实践创新课程群,助力学生创新能力的培养。学校是全国中小学虚拟实验教学实验校、福建省人工智能试点校,学校科创中心设施齐备,机器人及科技类指导师资强,因此,学校积极开发“科技类”校本课程。2023年9月,学校荣获首批“福建省省级航天特色学校”,2024年5月,在福州市第十九届青少年机器人大赛中,学生获机器人创新挑战赛高中组冠军。

学校充分挖掘和利用学校、社会各方资源优势设置的“劳动类”校本课程,实现了“五育并举”。立足本校劳动教育的主阵地,学校营造“家庭—学校—社区”一体化育人环境,为新时代劳动课程的实施赋能。学校创设实践创新课程群,劳动课程包含日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动。校内建立了空中农学实践基地,校外共建三家劳动实践基地。学校还积极开展举行以厨艺比拼为主要项目的劳动主题实践暨家庭教育活动,定期组织学生开展社会实践活动,体验下田插秧、除草、面包烘焙等劳动技能,实现社会劳动教育多样化。

(三)形成“正心尽美”的德育活动体系

基于深厚的传统积淀与校史传承,学校着重构建“养正”育人体系,以年段进阶式培养为主,形成了正心、正身、正言、正行、正源、正气的“六正”德育,持续凝聚学生的“正”能量,赋能心智健康发展。初一年级:学校以“自尊自爱、文明礼貌”为主的“正心”教育;初二年级:以“身心健康、与人为善”为主的“正身”教育;初三年级:以“感恩团结、明理诚信”为主的“正言41d294a1eeac193536951873bce2a404883cef04a79773c3182b089f160ffa62”教育;高一年级:以“文明友善、遵守秩序”为主的“正行”教育;高二年级:以“自我管理、自我约束”为主的“正源”教育;高三年级:以“志存高远、持之以恒”为主的“正气”教育。

学校精心设计、创新开展“‘五育’并举,德育为主”系列主题活动。现有武术社、校园电视台、音乐社(合唱团、管乐团)、广播站等17个社团,形成了结构合理、类型多样、充满活力、健康向上的学生社团发展格局。通过主题德育活动、多样化的校园文化活动,有效提升了学生的综合素养,形成了学生“正心”、校园“尽美”的良好格局。

(四)壮大“正气善美”的教师队伍体系

“怎样培养人”,教师是关键,教师的能力决定了人才培养的质量。福州第七中学是福州市教科研基地校,福州第七中学教育集团依托本部优势,实现资源共享,激发教科研活力,辐射四校区,助力集团教师发展迈上新台阶。

集团高度关注不同阶段教师的成长需求,制定“13510成长”教师培养目标,即“一年合格、三年优秀、五年骨干、十年名师、不断成长”。同时根据不同阶段教师的成长需求,提出“四一十”教师培养策略,最大程度激发教师队伍的创造力和积极性。1.“四”工程培养:“领航工程”(小初衔接)、“薪火工程”(三年内新师、新岗位教师)、“青蓝工程”(三年以上教师)、“卓越工程”(不断成长、辐射引领)充分发挥学校优秀骨干教师的“传帮带”作用,分层分级分类培养,师傅领航、徒弟扬帆,相携成长。2.“一”论坛引领:成立“浮仓论坛”,以培养优秀人民教师为宗旨,以“专业引领、同伴互助、搭建平台、自主发展”为抓手,分设“专家讲坛、名师引领、教师风采、辐射赋能”四板块,助力学校“赛、研、训”出成果。3.“十”研训赋能:从问题出发,融合教育教学难点痛点,针对性制定校本研训主题,不断探索教师专业发展的路径更加多样、有层次。本着“发现问题,解决问题”的原则,组织多元化的教研活动,探索新的教育教学模式和方法,促进教育质量整体提升。

在教学改革发展过程中,学校还十分注重深化教研组建设,激发队伍活力,通过不断推动研究型、学者型教师队伍建设,努力造就新时代高素质、专业化、创新型的教师队伍。

面对新时代的新挑战与新机遇,福州第七中学将秉承教育初心,坚持立德树人根本任务,在“弘学养正,崇文尚武”办学理念的指引下,怀抱初心使命和历史担当,继续坚定地多维推进基础教育的高质量发展。

(徐德明)