新质生产力视域下非遗融入高校创新创业教育实践研究

2024-12-25张鹏飞庞诗艺田佳禾韩业亮

摘要:该文探讨在新质生产力背景下,非物质文化遗产(简称非遗)在促进地方文化旅游发展中的重要性,特别是辽南地区非遗面塑如何通过数字化项目融入高校创新创业教育;分析非遗活化与文旅融合对提升地区文化软实力、经济增长的潜在影响,并以面塑数字化项目为例,深入剖析其实施过程、技术支持、市场定位及对学生创新创业能力的具体影响;通过研究高校创新创业教育中产教融合的需求与发展策略,提出通过校企合作、课程体系整合等方式,加强非遗资源在高校教育中的应用,推动创新创业教育改革。该文旨在推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,全面深入了解和实践中华文明的历史与中华优秀传统文化的时代价值。

关键词:新质生产力;数字化;创新创业;辽南面塑;传统文化;非物质文化遗产

中图分类号:G122 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)10(c)-0129-06

Research on the Integration of Intangible Cultural Heritage into Innovation and Entrepreneurship Education in Universities under the Perspective of New Quality Productivity

—Taking the Innovation and Development of the Intangible Cultural Heritage Dough Sculpture Digital Project in Southern Liaoning Province as an Example

ZHANG Pengfei PANG Shiyi TIAN Jiahe HAN Yeliang

(1. Dalian Museum, Dalian Liaoning, 162000, China; 2. Dalian University of Foreign Languages, Dalian Liaoning, 116044, China)

Abstract: This article explores the importance of intangible cultural heritage in promoting the development of local cultural tourism in the context of new quality productivity, especially how "intangible cultural heritage" dough sculptures in southern Liaoning can be integrated into innovation and entrepreneurship education in universities through digital projects. It analyzes the potential impact of revitalizing intangible cultural heritage and integrating cultural tourism on enhancing regional cultural soft power and economic growth, and take the digitalization project of dough sculpture as an example to deeply analyze its implementation process, technical support, market positioning, and specific impact on students' innovation and entrepreneurship abilities. By studying the demand and development strategies for the integration of industry and education in innovation and entrepreneurship education in universities, it is proposed to strengthen the application of intangible cultural heritage resources in higher education through school enterprise cooperation, curriculum system integration, and other means, and promote the reform of innovation and entrepreneurship education. This article aims to promote the creative transformation and innovative development of excellent traditional Chinese culture, comprehensively and deeply understand and practice the history of Chinese civilization and the contemporary value of excellent traditional Chinese culture.

Key words: New Quality Productive Forces; Digitalization; Innovation and entrepreneurship; Liao Nan Dough Sculpture; Traditional culture; Intangible cultural heritage

在全球化与新质生产力快速发展的背景下,非物质文化遗产(非遗)的重要性日益凸显,特别是在促进地方文化旅游发展中扮演着关键角色。辽南地区作为中华传统文化的重要承载地,其丰富的非遗资源不仅是地区文化身份的标志,也是提升文化软实力、推动经济增长和社会发展的重要资源。本研究旨在探索非遗文化资源如何与高校创新创业教育相结合,以辽南地区的非遗面塑数字化项目为具体案例,分析其在活化非遗、促进文旅融合中的实践与创新,从而揭示其对提升地区文化软实力、经济增长和社会发展的潜在影响。通过这一研究,期望为非遗的保护与传承提供新的思路,同时为其他地区的非遗活化与文旅融合发展提供可借鉴的经验与启示。需要注意的是,本研究聚焦辽南地区非遗面塑数字化项目的范畴,其结论可能受到研究范围、时间、资源及数据获取等因素的限制。

1 相关概述

1.1 新质生产力

新质生产力,作为引领当代经济社会高质量发展的核心动力,其精髓超越了单一或几个特定科技领域的范畴,广泛涵盖一切能够依托技术进步显著提升产品科技含量与附加值的经济活动[1]。这一定义不仅涵盖了生产工具与技术层面的革新,更深刻地触及生产组织结构的重塑、管理endTFDNecANGswu8dKbCgw==模式的革新及价值创造模式的根本性变革,标志着对传统生产力边界的跨越。

创新驱动是新质生产力的灵魂所在,是推动社会生产力跃升和经济结构优化升级的关键钥匙。它强调以高科技含量、高效能、持续创新及追求高质量发展为核心特征,致力于构建一个更加先进、绿色、可持续的经济体系。

1.2 传统文化融入高校教育

传统文化在现代教育系统中扮演着核心传承与精神塑造的角色,其功能在于作为教育内容的核心组成部分,传递历史智慧与道德伦理,同时作为精神资源,滋养学生的文化根基,增强其文化自信,促进其全面发展,为培养具备国际视野与深厚文化底蕴的新时代人才奠定坚实基础[2]。

党的十八大以来,中央从国家战略资源的高度重视继承中华优秀传统文化,提出了创造性转化、创新性发展方针[3]。高等教育积极响应,通过课程设置、文化活动及国际交流等方式,积极融入传统文化元素。国内高校在这一领域已取得显著成效,但仍面临传统文化与现代知识融合、学生文化认同感提升等挑战。国际上,日本、韩国等亚洲国家及西方国家也在探索传统文化与高等教育的融合之路,展现出多元化的发展态势。未来,传统文化融入高等教育将更加注重深度融合、国际化传播及创新发展,以培育具有全球视野和文化自信的新时代人才。

1.3 产教融合下的创新创业教育新视角

产教融合作为推动教育与产业深度融合的重要途径,具有广阔的发展需求。一方面,企业需要高校提供技术支持和人才支持,推动产业升级和转型[4];另一方面,高校也需要通过与企业合作,提升教学质量和科研水平。因此,产教融合的发展需求主要体现在加强技术创新、人才培养、资源共享等方面。教育目标在于提升学生适应市场与社会的能力,强调对理论与实践结合、资源共享、团队合作及实践能力的重视。实践层面,高校采用竞赛、校企合作、创新创业中心等多种模式,强化项目管理,拓展活动平台,促进成果转化,全面深化创新创业教育[5]。

产教融合作为其核心路径,旨在通过高校与企业、行业的紧密合作,构建资源共享、优势互补、协同育人的创新机制。其目标在于提升学生的市场适应能力、创业实践能力及创新能力,同时促进科技成果的转化与应用,推动经济社会的高质量发展。对此,高校应围绕应用型创意人才培养,应首先将学科专业布局与社会行业的发展和需求对接,紧密围绕国家文化、经济发展战略及区域产业发展需求,结合学校办学定位和发展规划,构建学科专业体系[6]。

1.4 非遗面塑的数字化创新探索

面塑,这一跨越两千年的中国传统民间艺术形式,自汉代起源,至清代盛行,由节日花馍演变而来,独具魅力。辽南刘氏面塑,作为金普新区非遗瑰宝,源自清朝道光年间,融合了满族与海洋文化,六代传承,艺术魅力历久弥新。刘氏面塑以“八刀法”著称,其金陵十二钗、冰雪英雄等作品栩栩如生,屡获殊荣,彰显中华文化精髓。面对挑战,刘氏不断创新,解决保存难题,提升作品品质,拓宽艺术边界。为传承此技艺,刘氏广招学徒,建立博物馆与体验馆,让公众亲身体验面塑之美。非遗保护需要把抢救和保护放在第一位,非遗保护是原真性的保护,而不是创意性的变异[7]。因此,辽南面塑深入校园授课,培育年轻传承人,让传统文化在青少年中焕发新生。这些努力不仅促进了辽南面塑艺术的传承发展,也让这门古老艺术在现代社会绽放新彩。

站在全球视野,文化遗产是维护文化多样性的共同财富,是推动文明交流互鉴的重要载体,是构建人类命运共同体的人文基础,是实现可持续发展目标的关键因素[8]。辽南面塑数字化旨在通过构建数字化展示与购买平台,以及非遗数字大屏,全方位展现非遗文化的魅力,促进非遗产品的市场化流通,并依托大数据分析实现非遗产业的宏观调控。该项目的创新性在于融合了现代科技与传统文化,开创了非遗保护与传承的新模式,既保留了非遗的文化精髓,又推动了其与现代社会的深度融合与发展。

2 调研背景与目的

2.1 非遗保护存在的问题与现实挑战

在现代社会的快速发展中,非物质文化遗产(Intangible Cultural Heritage)的保护面临着严峻的挑战。据统计,联合国教科文组织《世界非物质文化遗产名录》中的项目,许多正因传统生活方式的改变、工业化进程的加速和全球化的影响而逐渐消失。例如,一些传统手工艺技艺因缺乏年轻一代的传承,正面临着失传的危险。同时,非遗保护工作也受到资金、政策支持不足的困扰,导致许多项目在保护与传承上步履维艰。此外,非遗的市场化进程缓慢,缺乏有效的商业模式,使得非遗无法充分发挥其经济价值,这也阻碍了非遗的可持续发展。

2.2 创新创业教育的社会需求

在知识经济时代,创新创业教育的重要性日益凸显。根据世界银行的报告,创新和创业是推动经济增长、创造就业和减少贫困的关键因素。随着科技的快速发展和全球经济的深度融合,社会对具备创新思维和创业能力的人才需求日益增大。然而,传统教育体系往往侧重于理论知识的传授,忽视了实践能力和创新精神的培养。因此,创新创业教育成为高等教育改革的重要方向,旨在培养学生的创新思维、创业技能和领导力,以适应社会的快速变化。

2.3 创新创业教育与非遗保护与传承的联系

非遗保护与创新创业教育的结合,既是对传统文化的尊重和传承,也是对创新精神的培养。非遗中蕴含的智慧和技艺,为创新创业教育提供了丰富的素材。例如,传统工艺的创新设计、传统艺术的现代演绎、民俗活动的商业开发等,都能激发学生的创新思维和实践能力。同时,通过创新创业教育,非遗得以在现代社会中找到新的生存和发展空间,实现其经济价值和社会价值的双重提升。因此,将非遗融入创新创业教育,既能满足社会对创新人才的需求,又能为非遗的保护与传承注入新的活力,是教育与文化保护的双赢策略。

3 研究方法

3.1 研究方法概述

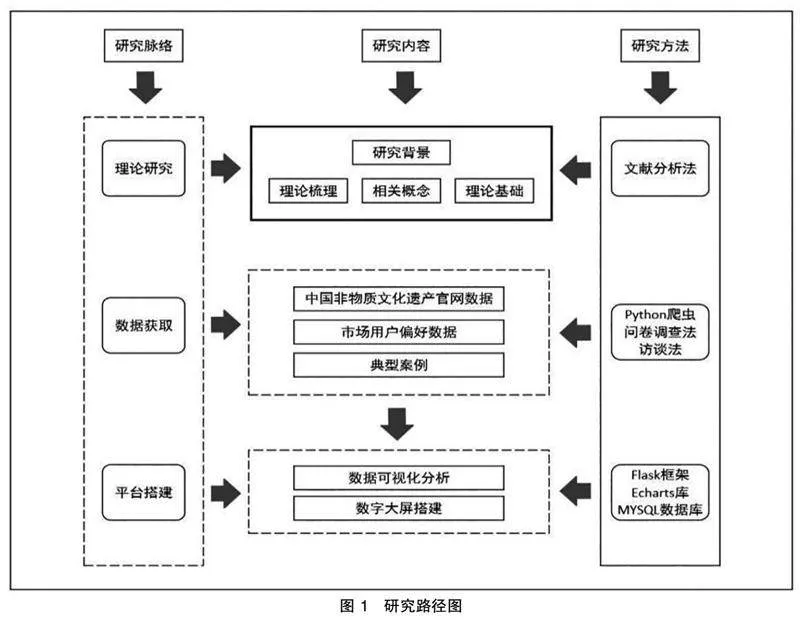

本研究旨在通过辽南地区非遗面塑数字化项目的实践,将传统文化融入高校教育的同时,实现产教融合,助力新质生产力视域下传统非遗融入高校创新创业教育的发展。在辽南地区非遗面塑数字化项目实践过程中,团队采用定性与定量相结合的研究方法。该项目通过文献综述奠定理论基础,深度访谈揭示项目实践中的技术创新、文化传承及市场需求等关键要素,并通过案例分析提炼成功经验与问题。同时,通过数据爬取、问卷调查收集大样本数据,运用统计方法分析市场认知度、接受度、参与度及满意度,并通过模型构建识别影响辽南面塑产业发展的关键因素。最终通过数字大屏实现数据可视化,实现对非遗相关数据的宏观调控。项目研究路径见图1。

3.2 数据获取

该项目综合采用了多种高效且多元化的数据收集策略,以爬虫技术为核心,辅以问卷调查与深度非遗传承人访谈,构建了全面而丰富的数据集。在数据获取的主体环节,特别聚焦于爬虫技术的应用,通过精准定位中国非物质文化遗产网这一权威资源,系统地捕获所需资料。为了高效且安全地向目标网站发起数据请求,我们采用了HTTP请求封装机制,利用Python中强大的requests库,灵活发送GET请求,精准捕获网页内容。这一过程不仅确保了数据获取的时效性,也提高了数据传输的安全性与稳定性。面对返回的复杂网页内容,引入了高效的网页解析模块。该模块巧妙地利用Python的json库,精准解析JSON格式的响应数据,从中抽丝剥茧,提炼出关于非遗前沿的核心信息。这一过程不仅体现了技术的精准性,也彰显了数据处理的高效性,最终将提取的宝贵信息以结构化的列表形式呈现,为后续分析奠定了坚实基础。在数据存储环节,注重数据的持久化与可访问性。通过Python的csv库,将解析后的数据列表无缝转换为CSV文件,随后将获取数据存入数据库。这一步骤不仅保证了数据格式的规范统一,也为后续的数据分析、可视化及共享提供了极大的便利。

3.3 系统架构

该项目选择了Flask作为后端开发框架,这是一个轻量级的Python Web框架,适合快速开发和部署。系统的基本架构包括基础设施层、数据资源层、数据分析层、功能模块层及应用层(见图2)。其中数据爬取利用Python的爬虫技术,从中国非物质文化遗产官网等权威网站获取实时数据。数据存储使用关系型数据库MySQL进行结构化存储,便于后续数据管理和分析。前端大屏展示则采用现代化的Web技术,如HTML5、CSS3和JavaScript库,并通过调用图表库ECharts来生成图表,实现数据的直观可视化展示。

4 非遗面塑数字化项目的创新实践分析

4.1 技术赋能,重塑面塑新生态

文化是民族的根与魂[9]。项目实施标志着非遗文化传承的创新突破。在理论奠基阶段,研究人员系统梳理并巩固了非遗数字化理论,奠定了项目理论基础。进入技术开发阶段,研究人员采用前沿技术,将辽南面塑文化精髓数字化,构建了互动可视化数字大屏系统,精准满足用户多元需求。

市场与用户研究持续进行,为项目优化提供方向性指导。并通过项目评估与反馈机制确保各环节质量,保障项目整体高标准完成。此次成功实施不仅展现了文化与技术融合的强大潜力,也为非遗文化传承与发展探索了新路径,为文化创新与技术融合树立了专业典范。

4.2 数字化助力,守护与传承非遗之魂

本项目利用非遗数据可视化技术在文化遗产保护传承方面发挥了重要作用。通过整合非遗数据资源,项目将非遗文化以数字化的形式生动呈现,提升了公众的认知度和参与热情,为非遗传承注入了新活力。

同时,项目为政府、企业和公众提供了全面、科学的数据支持,助力非遗产业的可持续发展。在教育和传播方面,数据可视化技术推动了非遗文化的广泛传播,激发了社会各界的兴趣和关注,促进了文化资源的共享和传承。

此外,项目还促进了文化与技术的融合,为非遗文化的传承和发展探索了创新路径。成功实施和推广该项目,不仅展示了我国丰富的文化遗产的魅力,还激发了全民的文化自豪感和自信心,为构建繁荣多元的社会文化生态作出了重要贡献。

4.3 模式创新,非遗资源活化之路

在探索非遗资源活化的有效路径时,本文认识到关键在于深度融合文化、旅游、教育、科技等多领域的优势,以创新的策略指导非遗文化的传承与发展。本文致力于非遗文化传播场景的沉浸化构建、丰富拓展非遗服务的形式与内容、强化非遗传承的普适化路径并紧跟数字化时代步伐,构建非遗数字传播平台,利用新质生产力为传统非遗产业赋能。这些策略的实施,将为非遗文化的传承与发展开辟新的道路,推动其在现代社会中焕发新的生机与活力[10]。

5 结束语

在追求绿色经济的背景下,非遗产业的可持续发展成为社会经济转型的重要抓手。非遗产品因其独特的文化价值和环保特性,能够满足消费者对个性化、高品质生活的追求,从而推动绿色消费,助力经济的绿色增长。据世界银行报告,文化产业在许多国家已成为经济增长的新引擎,非遗产业的发展潜力不容忽视。未来,非遗产业应进一步融入新质生产力的发展,通过创新商业模式,如非遗+互联网、非遗+旅游等,实现产业的升级和扩大。同时,政策层面应加大对非遗产业的扶持力度,提供资金、平台和市场准入的便利,鼓励非遗与现代科技、教育、设计等领域的跨界融合,以期在全球化背景下,非遗产业能够实现真正的价值挖掘和传承创新,成为推动经济社会发展的重要动力。

在新质生产力的推动下,非遗传承正朝着活态化、互动化和数字化的方向发展。通过与现代科技的深度融合,如VR、AR等技术,非遗艺术得以生动再现,吸引了更多年轻一代的关注。据统计,近年来参与非遗体验活动的青年人数逐年增长,这不仅体现了非遗在当代社会中的活力,也预示着活态传承将成为非遗保护的重要模式。高校创新创业教育应将非遗作为创新思维的重要源泉,鼓励学生在理解与传承非遗的过程中,培养创新精神和实践能力。高校通过开设非遗创新课程,举办非遗设计竞赛,以及与非遗传承人合作的项目式学习,构建一个将理论与实践紧密结合的教学环境,从而推动创新创业教育的革新,培养具有深厚文化底蕴的创新人才。

参考文献

[1] 郑永年.如何科学地理解“新质生产力”?[J].中国科学院院刊,2024,39(5):797-803.

[2] 赵辉,周小琴,吴庆.新时代文化自信视域下高校开展中华优秀传统文化教育的实践路径[J].北京教育(德育),2024(6):71-75.

[3] 刘彤.中华优秀传统文化融入高校人才培养对策研究[D].西安:西安理工大学,2021.

[4] 曹长芳,高涛.产教融合视角下高校科技成果转化现状、问题及对策[J].长春师范大学学报,2021,40(3):161-164.

[5] 孟祥梁.高校创新创业教育助推实践育人路径研究[J].中国就业,2024(6):97-98.

[6] 潘鲁生.创新与实践:设计类专业实践教学体系探索[J].艺术教育,2023(4):16-20.

[7] 王文章.非遗保护的继承与创新及其与文化市场、文化创意产业的关系[J].艺术百家,2020,36(4):4-7,14.

[8] 潘鲁生.非物质文化遗产学与人才培养定位[J].中国非物质文化遗产,2024(1):14-21.

[9] 韩子勇.从物质文化、非物质文化看中华文明“五个突出特性”[J].中国非物质文化遗产,2024(1):6-13.

[10]王文章,陈飞龙.非物质文化遗产保护与国家文化发展战略[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2008(2):81-89.