南京城墙监测预警体系研究

2024-12-25赵凤王天文

摘要:南京城墙遗产地监测范围有保护范围、建设控制带两部分。遗产要素由35.27 km城墙遗迹、5个城墙城门、22.9 km护城河三大部分构成。该文分析了南京城墙文化遗产概况及遗产价值,对遗产要素保存情况、遗产格局、保护管理状态、目前的监测工作等进行了评估,指出了目前监测工作存在的一些问题。在此基础上,探讨了南京城墙监测预警平台的构建,实现了监测数据录入与分析、预警系统触发及处置、信息化管理、研究分析、景区游客承载量监控五位一体的建设目标。

关键词:南京城墙;文化遗产;保护现状;监测;预警;信息技术

中图分类号:K87;TU8 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)10(c)-0088-06

Research on the Monitoring and Early Warning System of Nanjing City Wall

ZHAO Feng, WANG Tianwen

(Nanjing City Wall Protection and Management Center, Nanjing Jiangsu, 210006, China)

Abstract: The monitoring scope of Nanjing City Wall heritage site consists of two parts: protection scope and construction control zone. The heritage elements consist of three parts: 35.27 km wall relics, 5 wall gates and 22.9 km moat. This paper analyzes the general situation and heritage value of the cultural heritage of Nanjing City Wall, evaluates the preservation of the heritage elements, the heritage pattern, the protection and management status, and the current monitoring work, and points out some problems existing in the current monitoring work. On this basis, the construction of the monitoring and early warning platform of Nanjing City Wall is discussed, and the construction goals of monitoring data entry and analysis, triggering and disposal of the early warning system, information management, research and analysis, and monitoring of tourist carrying capacity in scenic spots are realized.

Key words: Nanjing City Wall; Cultural heritage; Protection status; Monitoring; Early warning; Information technology

根据《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称《世界遗产公约》)及《实施<世界遗产公约>操作指南》中对世界遗产保护和管理的要求,遗产监测是世界遗产申报和保护管理机制的核心内容之一[1]。中国作为缔约国之一,也建立了中国世界文化遗产监测预警总平台。文化遗产监测是实现科学管理和预防性保护的必要前提,也是申报世界文化遗产的关键指标[2],南京城墙是中国明清城墙联合申遗项目的牵头单位,对标世界文化遗产的管理和监测要求,也在积极探索建立监测预警系统。

1 南京城墙文化遗产概况及遗产价值

1.1 文化遗产概况

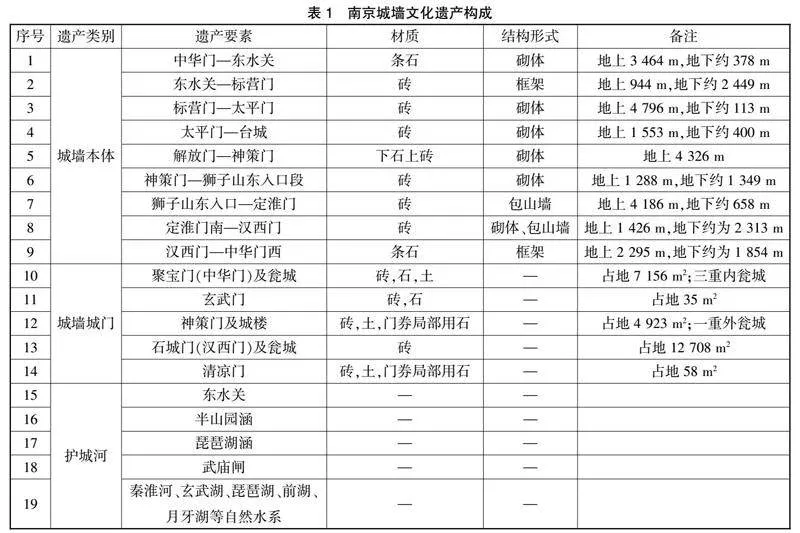

南京城墙坐落于江苏南京,始建于1366年,由宫城、皇城、京城、外郭四重城墙构成,其中京城城墙全长35.27 km,现存长度25.09 km[3],是世界上现存建筑规模最大的都城城墙,是中国明清城墙保存下来的代表作,是14—17世纪最伟大的城市建筑工程遗产和军事遗产,1988年被国务院列为第三批全国重点文物保护单位,2006年和2012年两次被列入《中国世界文化遗产预备名单》[4]。南京城墙文化遗产由城墙墙身本体、城墙城门、护城河三大部分构成(见表1),城墙遗迹35.27 km(地上24.27 km,地下约9.5 km),城门5个,护城河总长约22.9 km。

1.2 文化遗产价值

文化遗产都具有历史价值、科学价值、艺术价值[5]。南京城墙也不例外,它依山傍水、因形随势而建,蜿蜒起伏于自然山水之间,是中国传统城防体系的杰出范例。首先,它是中国历史上唯一建造在长江以南的统一国家的都城城墙,综合反映了明初的科技、文化、军事水平,开明代大规模筑城之先河[6];城砖上的铭文保存了明初社会、经济、文化等的第一手资料,体现了南京城墙的历史文化价值。其次,南京城墙据山带江,依山傍水,气势磅礴,是江南山水城市的典型代表。其灵活的总体布局,打破传统四四方方的城池建筑模式,顺应自然地形建设城池,为古代都城建设的杰作之一,体现了其艺术价值。最后,南京城墙严密的施工组织与严格的质量监督机制充分显示了我国古代大规模工程建设组织的能力与科学方法,为研究中国古代工官制度及工程设计与施工的组织提供了宝贵资料。

2 南京城墙文化遗产现状评估

南京城墙保护管理中心自2016年启动南京城墙监测预警平台建设后,先后多次对南京城墙的遗产保存现状、遗产格局、保护管理、监测工作进行调研并综合评估。

2.1 遗产保存评估

经过评估,南京城墙遗产保存评估划分为四级。A.无安全隐患,影响美观及使用功能;B.短期内无安全隐患,长远可能影响城墙的完整性,对城墙的永久保护产生不利影响;C.有潜在的人身财产安全隐患,主要影响城墙整体或局部的完整性,对城墙的永久保护有不利影响;D.有明显或急迫的安全隐患,容易产生人身财产安全危险[7]。

(1)南京城墙本体保存状况不容乐观,59.9%的段落评估等级为C级,27.9%的段落评估等级为B级,11.2%的段落评估等级为D级。主要病害类型是城墙墙面风化剥落、裂缝、臌胀,城砖破损错位、松动缺失,植物大面积覆盖、根系破坏墙体等。(2)城门整体保存状况一般,主要病害为墙面损伤、墙体裂损、植被病害、渗水等。石城门评估保存状态较好,评估等级为A级;中华门南门券门拱顶两块条石砌块残损严重,影响券门受力,可能导致拱顶坍塌,评估等级为C级;其他几个门均为B级。(3)护城河整体水质状况较好,大部分区段两岸有绿化景观,设有沿河步道及近水平台。除琵琶湖段水中有浮游植物,河水流动性差,评估等级为C级,东水关—标营门段两岸缺乏绿化,南岸建筑杂乱,评估等级为B级外,其余段落评估等级均为A级。

2.2 遗产格局评估

南京城墙的整体格局以宫城墙、皇城墙、京城墙和外郭四重城垣环绕为显著特征,京城城墙因自然山水形势而布局,使城墙筑造与自然环境融为一体,平面规划上则呈现出不求规整的筑城思想所带来的山、水、城、林的空间格局特征,目前保存较好。宫城城墙、皇城城墙及外郭的格局因受城市建设影响而不清晰。

南京城墙景观格局部分保存较好,中华门—雨花台、东城墙—钟山风景区、台城至九华山段城墙—紫金山、狮子山段—长江北岸、中华门段南段城墙—老城南、华门—内桥、神策门—北极阁(鸡鸣寺塔)等段落视线清晰,景观轮廓基本完好,景观层次丰富,评估等级为A级;中山门—邵家山、神策门—小红山周围有建筑物遮挡,评估等级为B级;神策门—幕府山、挹江门—浦口公园、狮子山—石头城则保存较差,评估等级为C级。

2.3 保护管理现状

南京城墙有专门的《南京城墙保护条例》和《南京城墙保护规划(2008—2025)》《南京明故宫遗址保护总体规划(2012—2032)》等一系列专项保护规划,明外郭遗址保护规划也正在编制。南京城墙保护管理中心是南京城墙文化遗产专职管理机构,主要承担南京京城城墙、宫城城墙、部分水关涵闸等的日常养护,重点段落维修、研究、宣传推广,世界文化遗产申报等工作。此外,南京市国土资源、环境保护、水利、财政、人防等部门按照各自职责,分工协作,共同做好城墙保护相关工作。可以说南京城墙在法律、制度和管理上的保障比较充足。

2.4 监测现状

文化遗产周边自然和人文环境每时每刻都在发生着变化,为加强南京城墙的日常管理和保护,相关部门2010年开始安排专项资金对南京城墙的现状,重要病害包括位移、沉降、裂缝、膨胀等发展趋势及周边环境进行监测,定期采集数据,分析监测数据,编撰监测报告。多年监测数据的积累和分析,为了解南京城墙的保存状况和病害发展趋势、确定日常巡查重点及制定维修保护方案提供了科学依据。考虑到南京城墙保护是一个复杂的系统工程,在监测南京城墙文物本体之外,南京城墙保护管理中心还对南京城墙内部人防工事、博物馆馆藏文物、景区客流量、安防监控系统等进行全方位监测。

虽然南京城墙的监测工作起步较早,也取得了一些成绩,但仍存在一些问题:一是南京城墙原始资料数字化程度不高且分散于各个部门,不便于查询和使用;二是监测手段简单粗暴,监测设备落后、精度较差且严重依赖人工采集;三是监测结果时效性差;四是本体安全监测、人防工事监测、馆藏文物监测、景区客流量监测、安防系统等各自为战,未能接入统一的管理平台,严重影响了南京城墙的整体保护。

总之,从整体上看,南京城墙文化遗产整体监测水平还比较低,现有监测范围未涵盖南京城墙遗产构成,监测手段、监测方法单一,监测设备落伍,因此建立科学有效、全范围覆盖的监测预警系统,对南京城墙进行科学规范的管理迫在眉睫。

3 南京城墙文化遗产监测体系构建

在厘清南京城墙文化遗产保存及保护管理现状、现有监测工作情况及存在的问题后,南京城墙保护管理中心针对南京城墙的具体特点,根据国家文化遗产监测总平台的要求,确立了南京城墙保护管理状态的监测范围、监测内容、监测指标、预警功能等。

3.1监测范围

南京城墙监测范围包括保护范围和建设控制地带两部分。

3.1.1保护范围

一般情况,现存城墙的保护范围原则上从墙基向内外两侧延伸15 m。特殊情况:(1)城墙(包括现存城墙、城墙遗迹、城墙遗址)外侧有护城河的,保护范围延伸至护城河外15 m,外侧有湖泊的延伸至湖外侧岸线15 m,外侧是紫金山的根据地形保护范围划至最近的坡脚[8];(2)城墙内侧为包山墙的地段,根据具体情况,保护范围划分至山体坡脚或山脊;(3)带有瓮城的城门及城门遗址,按照瓮城边界划定。

3.1.2建设控制地带

一般情况,南京城墙建设控制地带由城墙保护范围向内外延伸50 m。特殊情况:(1)当保护范围内为山体时,建设控制地带划至坡脚或山脊,当遇及水体时将整个水体划入;(2)城墙遗址段(包括城门遗址)建设控制地带依据历史资料及遗址段两端城墙(现存城墙与城墙遗迹)进行划定。城墙遗址外侧划至护城河外65 m,内侧划至遗址推测位置内65 m;(3)带有瓮城的城门及城门遗址,按照瓮城边界划定。

3.2 监测内容

为全面合理、主次分明地进行遗产监测,在对南京城墙遗产本体保存状况、潜在影响因素和保护管理状况进行全面评估的基础上,南京城墙保护管理中心制定了全面合理、主次分明的监测内容,涵盖遗产本体及影响因素、机构能力与建设、保护管理与研究,根据南京城墙文化遗产的特点,进一步细化重点监测内容。

(1)整体格局监测。主要对南京城墙宫城、皇城、京城和外郭四重城垣格局及南京城墙选址特征、山水城林的空间格局等变化进行监测管理。

(2)遗产要素单体监测。主要对35.27 km城墙遗迹、5个城门、22.9 km护城河的单体形式及有价值的材料、特征、技术工艺的变化等进行监测。

(3)本体与载体病害发展趋势监测。根据2019年江苏省地质勘察技术院编制的《南京明城墙病害调查与勘察报告》所载明的各类病害情况,对包括臌胀、风化、裂缝、沉降、渗水等进行监测。

(4)自然环境变化监测。对保护范围内的地下水位、土壤情况、护城河水系水位及水质、气象数据、大气质量、自然灾害数据等进行监测。

(5)社会环境监测。对保护范围和建设控制带的土地利用性质、人口数量、资源开采点、严重污染工业企业、产业发展情况、周边新建项目进行监测。

(6)景区客流量监测。对南京城墙景区及博物馆的游客总量、日游客量、游客密集区等进行监测,随时控制景区游客量,避免过度消费文物。

(7)考古发掘监测。对保护范围、建设控制地带内正在和即将开展的考古发掘项目开展监测,以便随时发现新的遗址本体和范围。

(8)安防消防监测。对保护范围和建设控制地带内的现有安防消防设施、管理制度和应急预案、安全事故处置情况进行监测。

3.3 监测指标

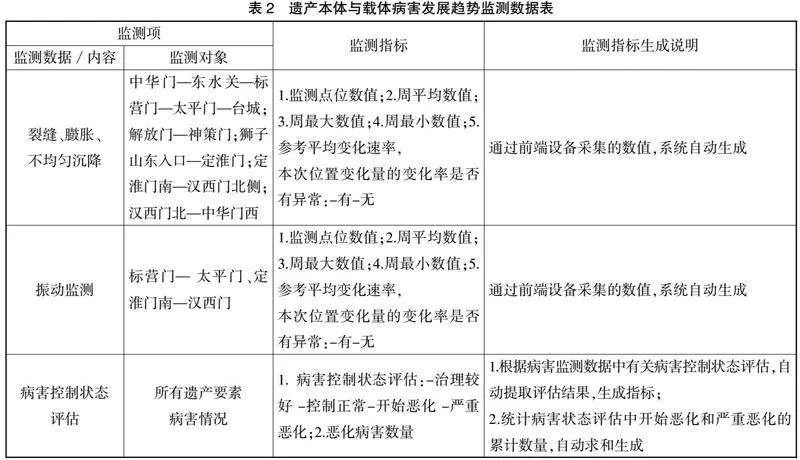

除中国世界文化遗产监测预警总平台规定的37项监测指标之外,另外设计了针对南京城墙文化遗产自身特点的指标。监测指标一共16大项56小项,结合南京城墙文化遗产现状,将指标分解成可操作性的指标值并制定指标监测表。监测指标表包括监测数据、监测内容、监测对象、监测指标、监测指标生成说明等,将35.27 km城墙遗迹、5个城门、22.9 km护城河监测对象细化成一条条指标,并以此建立了南京城墙监测预警平台。比如针对遗产本体与载体病害发展趋势的监测(见表2)。

3.4 预警功能

预警功能在实际管理工作中发挥着重要作用,能及时对险情做出反应,有效降低损失[9]。南京城墙监测预警平台在细化监测指标的基础上,对本体与载体病害、自然环境、旅游与游客管理、保护管理工作等多个方面设置了预警处置模块,针对每一个监测数据设置相关级别的预警阀值。比如,对于现有的气象预警、空气质量预警、自然灾害预警根据行业标准制定预警阀值;游客量预警则依据历年景区游客量制定预警阀值。

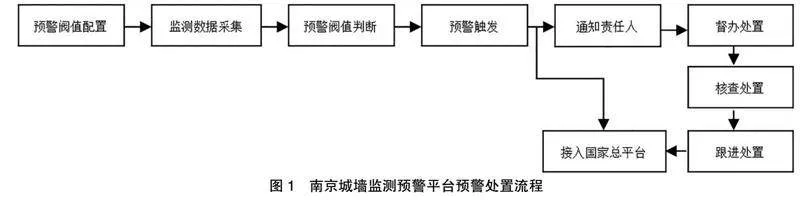

南京城墙预警等级分为Ⅰ级(特别严重)、Ⅱ级(严重)、Ⅲ级(较重)和Ⅳ级(一般)四级,依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示,并制定预警处置规范流程图(见图1)。南京城墙监测预警触发后会及时通过短信、电话的方式告知相关责任人,相关责任人需要及时处置预警信息,同时预警平台监测中心工作人员需对预警处置情况跟踪监测,确保预警信息及时处置。南京城墙监测预警平台的预警处置信息会同步接入中国世界文化遗产监测预警总平台,受国家总平台的监督管理。对于Ⅲ级、Ⅳ级预警,要求相关人员24 h内到现场进行处置,处置情况同步报送到监测中心;对于Ⅰ级、Ⅱ级预警,要求相关人员12 h内到现场查看,并将现场情况报送到监测中心,在监测中心的指挥下进行处置。

4 信息系统搭建

4.1 建设需求

在完成南京城墙文化遗产监测体系构建的基础上,监测预警平台开发也逐步推进。建设需求有三:一是实现监测数据的采集、审核与管理,快速进行预警信息发布、处置与跟踪;二是要与原有的业务系统实现有效集成和数据共享,整合现有监测手段和监测设备的方法,实现多个监测数据的接入,避免重复建设;三是与中国世界文化遗产监测预警总平台互联互通,为社会公众提供了解和参与城墙保护监测的有效途径。

4.2 建设框架

为方便监测业务平台开展,监测预警系统采用单点登录的方式实现,将16个大项56小项的监测指标细化整合,开发监测数据采集系统、动态监测预警、监测数据审核、监测数据管理、监测数据分析评估、监测业务管理、监测工作监管、基础数据管理、移动数据采集、数据服务管理、平台运维管理、遗产监测信息管理等12 大业务模块及一个遗产监测信息网。涉及的用户角色主要包括数据采集员、数据审核员、业务管理员、预警管理员、专家、社会公众等。不同的用户角色具有不同的工作职责、权限,在各自权限范围内完成各自的工作任务。比如,遗产监测业务的管理员主要职责是实现监测业务配置,并根据监测业务的配置下达监测数据采集任务,是监测预警系统的核心用户,拥有所有权限;专家主要对监测数据进行评估,得出评估结论,并上传分析报告,其权限范围在监测数据分析评估系统。

4.3 运行环境

南京城墙监测预警平台运行环境包括监测中心、机房建设、监测设备网络的建设。监测中心和机房位于南京城墙博物馆内,使用面积约为 125 km2,分为两个功能区域,分别为监测中心区域、机房区域。监测中心包括液晶拼接大屏、视频控制解码设备、服务器、网络交换设备;机房区域放置机房精密空调、机房UPS、网络配线柜、通讯设备电池、配电柜等。机房由市政、电池双路供电,即使突发断电也可以保证机房24 h持续供电[10]。

5 结束语

总之,文化遗产监测的主要是为科学保护与管理提供决策支持,并作为预防性保护措施依据,提升遗产地的管理水平。南京城墙监测预警平台是一个以需求为驱警、响应为主要内容的监测预警系统,随着监测预警平台的投入使用,积累下来的海量的数据信息和分析报告将势必有效降低南京城墙文化遗产的损害,为预防性保护提供技术支持,最终实现南京城墙的可持续发展。

参考文献

[1] 张玉敏,罗颖,宋晓微.我国世界文化遗产监测预警体系建设现状分析报告[J].中国文化遗产,2018(6):31-36.

[2] 黄莉.良渚古城遗址监测预警体系的建设与探索[J].杭州文博,2018(2):108-117.

[3] 杨新华.南京明城墙[M].南京:南京大学出版社,2006.

[4] 刘斌,李敏.南京城墙文化遗产申遗与监测预警工作研究[J].中国名城,2018(2):63-67.

[5] 中国文物古迹保护准则编委会.中国文物古迹保护准则(2015修订)[Z].北京:文物出版社,2015.

[6] 王天文,王南南.南京城墙遗产监测与预警体系构建的探讨[J].中国城墙,2022(1):202-211.

[7] 鹿斯骏.南京城墙常规性保养维护做法探讨:以南京城墙2018年度日常维护保养方案编制为例[J].中国城墙,2019(1):178-187.

[8] 陈薇.历史城市保护方法一探:从古代城市地图发见:以南京明城墙保护总体规划的核心问题为例[J].建筑师,2013(3):77-78.

[9] 张美珍,蔡松荣.鼓浪屿文化遗产地监测体系研究[J].遗产与保护研究,2017(4):1-7.

[10]王喆.符合国情的中国世界文化遗产监测体系建设思考[J].中国文化遗产,2018(1):39-45.