区域教育数字化转型升级的问题挑战与政策建议

2024-12-25李梦莹陈飞

摘要:全国教育大会提出了深入实施国家教育数字化战略,客观要求教育实践领域形成同频共振的教育数字化转型升级步伐。区域教育数字化建设是国家教育数字化战略的基础支撑。实际上,区域教育数字化发展在政策措施保障、设施设备配置、技术方法应用、数字资源供给、师生数字素养等方面还有短板弱项和问题挑战,与国家教育数字化战略要求还不适应。从加快教育现代化、办好人民满意的教育、促进教育公平的迫切需要出发,应通过完善教育数字化工作体系、制定教育数字化发展规划、创新教育数字化投入机制、提升教师和学生数字素养、建立教育数字化帮扶机制等措施,推动区域教育数字化高质量发展,支撑国家教育数字化战略目标实现。

关键词:教育数字化;数字底座;数字素养;现实问题;政策建议

中图分类号:G434 文献标识码:A

* 本文系中国教育科学研究院中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资助项目“数字化赋能县域教育高质量发展调查研究”(项目编号:GYJ2024007)研究成果。

一、问题提出

进入数字时代,新兴数字技术的快速发展、迭代升级,全要素、全链条、全方位、全领域、全体系地深刻改变着传统教育形态。一场从信息化到数字化,走向数智化、智能化、智慧化的科技革命,正在并将以更加开放、多元、灵活、便捷、优质、高效、协同、公平的方式加速变革教育的理念、技术、方法、内容、资源、模式等各个方面,为教育高质量发展赋能增效。党的二十大报告提出:“推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”[1]。习近平总书记在二十届中央政治局第五次集体学习时强调:“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口”[2]。在全国教育大会上,习近平总书记进一步强调指出:“深入实施国家教育数字化战略,扩大优质教育资源受益面,提升终身学习公共服务水平”[3]。现阶段,教育数字化已经上升为国家战略,成为加快教育现代化,建设教育强国的重要动力。同时,也引发了全国各地大规模推动教育数字化转型升级的实践变革,带动理论研究领域广泛开展了教育数字化的学术探索,形成了实践与理论的相互促进,激发出了深入实施国家教育数字化战略的不竭动力。

在事业发展层面,我国教育数字化建设坚持“联结为先、内容为本、合作为要”的发展理念,遵循“应用为王、服务至上、简洁高效、安全运行”的基本原则。目前,已经建成“国家智慧教育公共服务平台”并分设国家中小学、职业教育、高等教育智慧教育平台。其中,“国家中小学智慧教育平台”汇聚了全国最优质的基础教育数字资源,涵盖德育、课程教学、体育、美育、劳动教育、课后服务、教师研修、家庭教育、教改经验、教材等10个板块、53个栏目、4.4万条资源,能够让远在边疆、身处农村的孩子和大城市的孩子“同上一堂课”,身临其境,共享共用[4]。在各地,校园网络接入率达到100%,拥有多媒体教室的中小学校占比达到99.5%[5]。农村教学点数字教育资源全覆盖项目持续实施,整合开发英语、音乐、美术等学科数字资源6948学时,与基础教育阶段所有学科教材配套的资源达5000万条[6]。这为加快教育数字技术大规模应用、推动优质教育资源共享共用、扎实推动教育公平奠定了坚实基础。同时,我国完成全国中小学教师信息技术应用能力提升工程1.0,启动实施了提升工程2.0,已经累计培训1000多万名教师[7]。中小学教师数字素养全面提升,超过86%的教师数字素养达到合格及以上水平[8]。这也表明,各地中小学校具备了良好的数字化硬件设施、软件条件、资源保障,教师数字素养持续向好,总体上为数字技术深度融合教育教学,激发支撑O/KBp/TjdwhNYnPrmQQzTyS4DMVtHLGaaw3M7zT5iM0=教育高质量发展的放大、叠加、倍增、溢出效应创造了有利条件、做好了前提准备。

在学术研究层面,目前学界对教育数字化的研究主要集中在四个方面。一是理论内涵的认识方面,更多关注时代意义、内涵特征等。有学者认为教育数字化转型是一种划时代的系统性教育创变过程[9];教育数字化建设要形成“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的机制[10]。有学者立足于事物发展认识论、方法论与本体论的基本视角,对教育数字化转型的概念内涵进行解析与探讨[11]。二是实践推进的路径方面,更多关注现实挑战、路径策略等。有学者从制度设计缺失缺位,多元主体素养有限,技术融入教育困难,核心技术发展瓶颈分析了现实挑战[12]。有学者从变革传统育人理念,革新教育教学实践场域,精准供给教育资源,构筑教育变革动力引擎,创新教育服务供给体系,打造人机协同教育模式,实现智能精准评价等角度阐释了发展路径[13]。三是发展战略的预判方面,更多关注发展趋势、未来态势等。比如教育数字化转型的价值取向在于为建设“教育强国”提供高质量的外部机遇,开辟出一条质量更高、贡献更大、影响更广的中国式教育现代化道路[14]。四是区域实践的经验方面,更多关注典型案例、有效做法等。比如一些研究对国家级信息化教学实验区的实践探索进行案例解剖、策略挖掘、经验提炼等[15]。同时,也对数字化与学前教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、教师队伍建设、教材建设等方面进行了研究,颇有异彩纷呈之势。然而,聚焦不同区域(主要指县级行政区划单位,以下简称:区域)教育数字化发展建设实际情况的调查研究和实证分析还不多见,亟待深入开展。

总体来看,区域教育数字化转型升级具备了一定的实践基础和上位的理论引领,并相互印证了加快推进教育数字化的必要性、可行性、迫切性和指向性,但还不足以充分反映出不同区域教育数字化发展的实际情况和地域差异,也难以揭示教育数字化发展的实践与理论、现实与预期之间的距离,更难以呈现县城、乡镇、村屯三级学校体系在教育数字化转型升级发展水平上的客观差距和内在原因。求木之长必固其根本,得郡县治则天下安稳。区域教育数字化发展程度和成效,深刻影响着当地教育高质量发展进程,也整体反映甚至决定着国家教育数字化战略的成色与成就。因此,开展区域教育数字化调查研究,总结发展成效、发现真实问题,在学界已有研究基础和人们常规认知判断的基础上,进一步揭示县城、乡镇、村屯三级学校体系教育数字化发展的情况、水平、差距和原因,据此提出应对策略和政策建议,对深入实施国家教育数字化战略殊为必要。

二、研究设计

(一)研究定位

统筹考虑城乡、区域、校际差异,以及教育数字化发展的速度、规模、质量、现状等因素,调研组对我国东中西部和东北地区的四个省份的8个县展开了调查研究。其中包括:华东地区2个县、华中地区2个县、西南地区2个县、东北地区2个县。调查研究全程践行一线规则、坚持问题导向,注重案例解剖,强化经验总结,突出比较分析,定位决策服务。通过实地走访、会议座谈、问卷调查、课堂观摩等方式,重点了解区域教育数字化转型进程、教育数字化政策保障、学校数字化生态、师生数字素养、学校数字化管理、区域数字化治理、数字底座与数字资源等建设发展情况。

(二)工具设计

在调研工具编制方面,通过政策分析和文献梳理,结合前期基础,开发《区域教育数字化发展情况》调查问卷(以下简称《问卷》)。通过小规模的问卷试测,经统计分析和再次征求专家意见后,对问卷部分题目做了调整和修订,删除一些交叉性、易产生异议的题目。通过Cronbach’s α可靠性分析,问卷信度系数为0.734,表明问卷具有较好的信度,采用专家效度法对问卷的内容效度进行检验,统计了被邀请的7位专家意见,他们对问卷评价具有一致性,说明该问卷同时具有较好的内容效度。

《问卷》分为六个部分,问题采用封闭式回答。第一部分是学校及个人信息,包括学校所在地区、学校类型、学校规模、被调查者的性别、年龄、职称等信息;问卷的第二至第六部分是学校数字化发展情况,包括“学校政策保障情况”“硬件软件配备情况”“教师数字素养情况”“学生数字素养情况”和“数字技术支撑教育高质量发展情况”等5个维度的31道题目,其中16道题目按照符合程度进行1—5分赋值,问题答案采用Likert5点量表。

同时,研究者还制定了访谈提纲,围绕“区域教育数字化建设的问题、对策与机制”主题,召开座谈会。期间,集中调研10所中小学校,分散走访8所中小学校,召开10场座谈会,回收教师网络问卷1704份,有效率达100%。问卷数据处理采用SPSS26.0,通过描述性统计、差异检验等方法进行分析;访谈信息处理采用NVivo12.0Plus对访谈进行编码,归纳受访者的看法与建议。运用分析框架,深入了解数字技术促进区域中小学教育高质量发展的具体情况,分析研究不同情况的中小学校推进实施数字化转型的差异。

(三)成效发现

在国家教育数字化战略行动的强力推动下,各地对于推进教育领域数字化转型升级展现出了很高很强的积极性与主动性。一是教育数字化的政策环境得到了显著优化,政策保障和实施效果良好。调研地区约有半数学校都已成立了专门的教育数字化领导小组,并制定了符合各自学校实际情况的教育数字化发展规划,为学校教育数字化转型奠定了良好基础。二是各地对于教育数字化建设的资金投入展现出强烈的意愿,反映出教育管理者、校长、教师对于教育数字化转型重要性的深刻认识。但现实情况中资金缺口依然较大,成为制约数字化转型升级速度与质量的关键因素之一。三是在基础设施设备建设方面,超过80%的学校已经配备了基本的数字化设施,为数字化转型提供了必要的物质条件。但设施设备的质量尚待提升,软件资源的丰富性、实用性、可及性也有待加强,以更好地满足教育教学和学校管理需求。四是超过一半的教师经常使用国家中小学智慧教育平台,表明教师队伍整体已具备一定的数字知识与技能,并能够运用这些技术手段辅助教学和教研。五是从学生数字素养角度来看,以100分为满分进行评分,教师们对所在学校学生的数字素养评价显示,学生在团队合作、数字知识技能、数字安全意识、自主学习能力、创新设计个性化作品以及时间管理等方面,平均得分均徘徊在65分左右。这一结果既反映了学生在数字素养方面拥有了一定基础,也表明未来在提升学生数字素养方面还有较大的空间。

三、区域教育数字化转型升级的问题挑战

当前,教育领域在数字化资源的配置上,面临着显著的不均衡与不充分问题。城乡之间、不同区域之间以及各学校之间的资源分配存在明显的差异。在欠发达地区及基础相对薄弱的学校,数字化教育资源的配置明显不足,难以满足实际教学需求。相比之下,发达地区的城市区域在教育数字化转型方面已取得了重要进展和良好成就,数字化教育资源丰富、应用广泛,有效促进提升了教学质量与效率。然而,这种积极态势并未全面覆盖至所有层级,特别是在县城、乡镇以及偏远的村屯地区,教育数字化转型的进程明显滞后,面临着诸多挑战与困难。

(一)顶层设计:政策保障缺位、政策执行渐弱

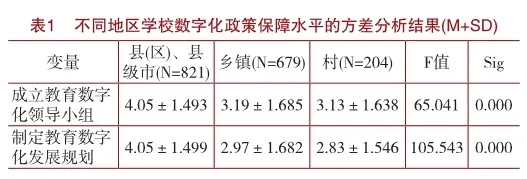

教育数字化政策的保障力度在不同区域间存在明显不均衡现象,经济发达的城区以较为完备的政策保障体系及高效的执行力,形成了政策落实的强劲动力与良好成效。相比之下,县城在政策保障与执行层面则稍显薄弱。特别是随着行政层级的逐步下沉,教育数字化的发展在县城、乡镇以及村屯三级学校体系中,政策的保障强度呈现出了明显的逐级弱化趋势。政策的执行力度与深度也相应地逐级减弱,直接导致了学校数字化发展水平的逐步降低。通过描述性分析发现,已有超过半数(精确比例为50.35%)的教师所在学校成立了领导主抓、部门联动、协同配合的教育数字化领导小组。但这类领导小组的成立比例在区域间存在较大的差异:在县城地区该比例高达63.95%,显示出较高的组织化程度;在村屯地区该比例则显著降低,仅为35.29%。同时,在教育数字化发展规划制定方面,学校之间比例也呈现出明显的地域差异,县城地区的比例为62.48%,而村屯地区则仅为21.08%。这基本凸显了教育数字化政策在不同区域、不同层级学校中的实施现状与面临的挑战。

通过单因素ANOVA方差分析及多重比较对城乡学校的数字化政策保障水平做进一步差异检验,发现其在成立数字化领导小组、制定数字化发展规划方面确实存在显著差异(Sig=0.000),主要是县城学校的保障水平显著高于乡镇学校和村屯学校,而乡镇学校和村屯学校之间的差异并不显著(如表1所示)。在实地调研中发现,县城地区的学校类型主要有小学、初中、高中,学校规模较大、办学质量较高、师资力量较好,具备成立数字化领导小组、制定数字化发展规划的较好条件和能力。乡镇地区的学校类型主要有小学、初中,在学校规模、办学质量、师资力量方面相比弱于县城地区中小学校,教育数字化保障能力不及县城地区中小学校。村屯地区的学校类型主要是乡村小规模学校和教学点,在学校规模、质量、师资、资金等多方面处于劣势地位,并且在学校管理上多依附于乡镇中心小学,其中大多数学校都不具备成立数字化领导小组、制定数字化发展规划的条件和能力。正如有教师所言,“我们这里能够维持基本办学就不错了,教育数字化建设既没有条件,也没有精力和能力,能有电脑和网络就知足了”。

(二)经费保障:经费投入有限、资金运转不畅

在部分经济发展相对滞后的区域,教育经费的投入紧张而有限,且其资金来源渠道较为单一,导致了对教育数字化发展所需经费的保障与投入力度明显不足,进而严重制约了学校在教育数字化设施设备、软件资源、平台系统等方面的建设与完善。调查发现,近四成(39.95%)的县城地区中小学校已经设立专项资金保障支持教育数字化发展,而乡镇学校和村屯学校中设立专项资金保障支持教育数字化发展的仅占五分之一,分别为23.27%和21.08%。通过单因素ANOVA方差分析及多重比较对城乡学校的数字化转型经费投入水平做进一步差异检验,发现城乡学校间的数字化转型经费投入水平有显著差异,且县城地区学校的投入力度显著高于乡镇和村屯学校,而乡镇和村屯学校的专项经费投入水平没有显著差异(如表2所示)。调研过程中了解到,因政府负债等因素,导致学校办学资金投入能力有限、运转使用不畅,对学校数字化建设产生了不利影响。其中,县城地区中小学校在获得政府财政资金投入上具有更多的优先保障优势,这也成为县城地区中小学校教育数字化转型升级和资金保障相对充分的重要因素之一。对比而言,乡镇地区中小学校获得的教育数字化资金保障不及县城地区中小学校。特别是村屯地区小学、小规模学校、教学点等,因学校管理更多依附于乡镇中心小学,以及学校所在区位形成的不利因素,学校在获得经费保障投入以及家庭、社会支持学校教育数字化建设方面面临明显的困境和不足。这些因素综合导致了县城、乡镇、村屯三级学校体系教育数字化转型经费保障的水平差异、情况差异,并随之带来包括数字底座、基础设施设备、师生数字素养等方面的发展差距。

(三)硬件条件:设施设备老化、维护修理困难

在县域、乡镇、村屯的中小学校,数字化教学设施设备的匮乏问题尤为突出。众多学校面临教师办公电脑等基础设施设备严重短缺的困境,常出现多名教师共用一台设备的情况。同时,班班通等教学设施设备普遍陈旧,部分学校甚至仍在沿用十年前的老旧设备,其中多数已远超报废年限,并且运行迟缓、故障频发,频繁罢工成为常态。尤其在乡镇与村屯地区,由于近年来社会大的经济环境因素影响,乡镇和村屯地区学校、家庭、社会对信息化、数字化方面的需求量不高,信息技术、数字技术专业人员就业需求少、空间小、压力大、收入低,这也导致教育数字化方面专业的维修与维护人员流失严重、明显稀缺。在这种情况下,学校教育数字化设施设备一旦出现问题往往难以及时得到妥善处理,对学校教育教学秩序和质量成效带来了严重制约。

调研数据显示,有54.34%的教师反映硬件设施设备不稳定且更新维护滞后,另有47.18%的教师表示数字化设施设备短缺。总体来看,超过80%的受访教师呼吁加强学校数字化硬件设施设备的完善与升级。同时,中小学校已经悉数接入互联网,实现了全部网络联通,却普遍面临着网络带宽狭窄、网速迟缓的困境,并且升级带宽所需的高昂费用,也给学校的经费投入带来了很大压力。调研发现,超过四成教师反映学校的网络状况不好。有一些教师反映,“学校存在多个教师不能够同时使用互联网的情况,否则会引发网络缓慢、停滞乃至瘫痪,需要错峰使用,对此也很无奈”。

(四)软件资源:资源总量不足、供需关系错位

数字化软件资源、平台及系统的建设尚显薄弱,具体体现在教育资源总量匮乏、类型单一,以及学科特色教育资源严重短缺。此外,学校的数字化管理平台与区域性的数字化治理系统整体上仍处于初级发展阶段,技术水平偏低。数字平台的重复建设现象普遍,利用率不高,加之数字资源获取途径不够便捷,共同导致了数字资源的严重浪费。调研发现,超过七成的教师认为当前的数字资源建设亟需改进。特别是在评价类与研修类软件方面,不仅存在较大的缺口,而且实际使用频率也相对较低。根据描述性统计结果,有超过六成的教师反映需要为使用资源支付费用,超过五成的教师认为优质资源数量不足,接近六成的教师表示在资源下载、格式转换等方面遇到困难,而超过五成的教师则认为优质资源的类型不够丰富多样。

通过单因素ANOVA方差分析及多重比较对城乡学校的数字化软硬件配备及使用情况做进一步差异检验,发现其在教学管评研等大数据互通及教师数字平台使用方面确有显著差异(Sig=0.000)。具体来说,在教学管评研大数据互通方面,学校所在地区行政级别越高,其大数据互通水平越高,县城学校>乡镇学校>村屯学校;在数字平台使用方面,如多媒体设备使用、电脑通用软件使用、网络平台使用等,学校所在地区行政级别越高,其大数据互通水平越高,县城学校>乡镇学校>村屯学校。但学科软件使用频率方面,差异性主要体现在县城学校与村屯学校、乡镇学校与村屯学校之间。此外,对于国家智慧教育公共服务平台的使用频率和使用体验,县城学校的教师总体情况显著高于乡镇学校和村屯学校的教师(如下页表3所示)。这也进一步证实了并且符合学界和大众的常识性判断,充分表明乡镇、村屯地区的中小学校仍是我国教育数字化转型升级的神经末梢,且教育数字化转型升级的空间较大、短板明显,整体任重道远,仍需要持续加强资金投入、硬件填充、专业指导、技术支持、师资培训等方面的保障程度。

(五)教师素养:水平差异显著、专业人才匮乏

城乡教师群体在数字素养方面展现出显著的差异,这一现象随着学校层级自县城向乡镇乃至村屯的下沉而愈发凸显,教师的数字素养水平呈现出明显的递减趋势。通过描述性数据分析发现,县城地区教师队伍中,数字素养达到中等偏上水平的比例达到了七成,体现出教师在数字化教学能力上的相对优势。对比之下,乡镇与村屯地区的教师数字素养水平则普遍未能触及中等水平,也体现出了提升教师数字技能方面面临的挑战。

更为严峻的是,有近四分之一的乡镇及村屯教师仍深陷于数字平台应用能力的瓶颈之中,在利用数字平台进行课程准备、教学实施、听课观摩以及教学评价等方面力不从心,成为制约其教学质量提升的重要因素。特别是面对更为复杂的技术手段,多数教师仍感“吃力”,转型的内在动力不足,仍需在后续的培训和研修中予以重点关注。通过单因素ANOVA方差分析及多重比较对城乡学校的教师数字素养水平做进一步差异检验,学校教师的整体数字化素养及运用数字平台开展日常工作等方面均存在显著差异(Sig=0.000)。具体来说,学校所在区域行政级别越高,其教师整体数字素养水平及运用数字平台开展日常工作的能力越高,县城学校>乡镇学校>村屯学校(如表4所示)。

调研过程中了解到,在县城、乡镇、村屯三级学校体系中,越是学校层级下沉,教师能够获得的信息化、数字化方面的培训、进修、提升的机会越少、空间越小,不利于教师数字素养的全面提升。同时,越是学校层级下沉,师资的结构性缺编问题越是突出,教师参与学校教学、育人、管理等方面的复杂性越强、工作压力和负担越重,几乎无力在教育数字化转型升级方面进行跟进和提升。此外,较多中小学校信息技术教师匮乏严重,信息技术教师平均兼任3门以上其他学科教学任务,乡镇、村屯地区中小学校情况更为严重。可以说,数字技术发展的归旨是为教师带来教育教学、评价管理、资源获得等方面的高效性、科学性、精准性、便捷性、可及性,然而还有众多教师仍难以享有数字技术支撑教育教学“提质增效”的改革发展“红利”。

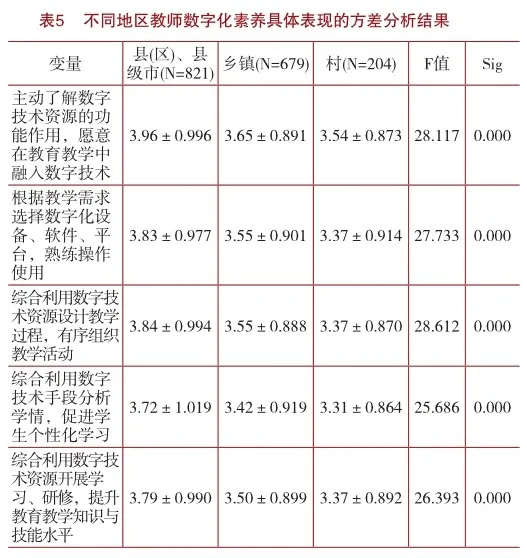

参加问卷调查的全部1704名教师中,平均年龄为55岁,其中最小年龄为19岁,最大年龄为60岁,45岁及以上教师有585人。通过单因素ANOVA方差分析及多重比较对城乡学校教师数字素养的具体表现做进一步差异检验,发现教师在数字化资源学习及使用意愿、数字化工具使用、利用数字技术设计组织教学活动、分析学情、开展学习研修方面均有显著差异(Sig=0.000)。具体来说,在数字工具使用、利用数字技术设计组织教学活动等方面,学校所在地的行政级别越高,其教师数字化素养表现越好,县城学校>乡镇学校>村屯学校(如表5所示)。

(六)学生素养:城乡分化严重、素养参差不齐

从教师对所属学校学生数字素养的评估来看,48.71%的教师认为学生的数字素养处于一般水平。37.44%的教师对学生的数字素养给予了较高或非常高的评价。也有13.85%的教师认为学生的数字素养较低或非常低。以100分为满分标准,教师们对所属学校学生数字素养的综合评分达到了66.67分,这一数值反映了调查区域学生数字素养的总体概况。进一步分析发现,城乡学生数字素养的分布呈现出较为显著的差异。认为县城地区学生数字素养较高或非常高的教师比例高达51.76%,相比之下乡镇和村屯地区的这一比例分别仅为25.63%和19.12%。反之,认为县城地区学生数字素养较低或非常低的教师比例仅为6.70%,而在乡镇和村屯地区,这一比例则分别上升至19.29%和24.51%。这些数据清晰地揭示了城乡之间学生数字素养发展的不均衡状态。

通过单因素ANOVA方差分析及多重比较对城乡学校的学生数字素养水平做进一步差异检验,学生的整体数字素养及数字素养的具体表现方面均存在显著差异(Sig=0.000)。具体来说,在学校学生的整体数字素养方面,学校所在地区行政级别越高,学生的数字素养水平越高,县城学校>乡镇学校>村屯学校;在数字素养的具体表现上,如学生在使用数字设备平台过程中的数字知识与技能、团队合作等方面,学校所在地区行政级别越高,其学生的数字素养水平越高,县城学校>乡镇学校>村屯学校。但在使用数字设备平台过程中的自主学习、创新设计、时间分配、数字安全意识等方面,差异性主要体现在县城学校与乡镇学校和村屯学校之间,而乡镇学校和村屯学校间学生的数字素养表现差异不显著(如表6所示)。调研过程中发现,由于随着学校层级下沉,其在数字设施设备、软件资源、平台系统、资金投入、数字教学、教师数字素养等各个方面的条件均处于更为劣势的状态,这对于乡镇、村屯地区学生数字素养的发展产生了直接的制约作用,并且随着学校层级的下沉,教师、学生、家长等关键利益主体对教育数字化的重视程度随之减弱。然而,即便如此也有个别乡镇、村屯地区的学校的学生在参加省级、国家级的科技类竞赛中获得了很好的奖项。

四、区域教育数字化转型升级的政策建议

教育数字化是不可逆的历史潮流,会带动传统教育全面改革创新,必须给予高度重视、充分准备、主动迎接。着眼于区域教育数字化转型升级面临的问题挑战,仍要以行政力量为主导、以事业规划为牵引、以社会协同为支撑,着力补齐教育领域数字化硬件与软件、平台与系统、技术与方法、内容与资源等方面的短板弱项,进一步强化师生数字素养,整体打造契合教育高质量发展要求的区域数字教育新生态。

(一)自上而下抓落实,建立逐层压实责任的教育数字化推进工作体系

发达地区的好校长可以改变一所学校数字生态,而欠发达地区要实现同样目标,“好县长”比“好校长”更为重要。应在县级层面建立党委主导协调、县长主抓业务、部门各司其职、整体协同配合的教育数字化建设和发展推进工作体系,共同为教育数字化转型升级提供行政保障。同时,明确各级政府、各个部门的主体责任,制定各级政府、各个部门的权责清单、任务清单,依据清单自上而下逐级建立责任层层压实、任务件件落实的配套督导机制,确保数字化建设落地落实落细到学校。

(二)科学制定发展规划,推动教育数字化基础设施和资源条件迭代升级

以教育数字化事业发展统计数据为参考,坚持问题导向对县城、乡镇、村屯层面学校教育数字化转型升级情况进行摸底调查,掌握数字设施设备、数字技术方法、数字内容资源、数字平台系统、师生数字素养等方面的客观真实情况,发现主要问题,分析制约因素,研提解决策略。面向2035年建成教育强国目标,锚定教育强国建设规划纲要对教育数字化战略行动的具体部署、目标任务、时间节点和工作要求,督促指导各地制定区域教育数字化建设发展10年规划。以规划为统领,一方面明确教育数字化转型升级的总体要求、基本原则、目标任务、工作举措、时间节点、成效标准、保障措施等;另一方面指导各区域逐年更新、分批解决、有序推进教育数字化硬件、软件、平台、系统、算法、资源、条件等换代升级,让数字化教育设施资源等够用、好用,为走向智慧教育做好准备。

(三)协调各方力量,建立教育数字化建设多渠道筹资投入机制

由区域政府担主要财政责任,根据区域教育数字化建设的实际需要和区域教育数字化发展规划,“动态适需”为教育数字化转型升级提供经费投入保障,确保与时俱进推动教育数字设施设备、技术资源、平台系统等迭代升级。由政府主导,协调教育技术装备行业企业和社会团体,对区域内中小学校提供资源加持和技术支持,促进学校教育数字化转型升级快速发展。由学校主导积极沟通学生家长,调动家长力量为孩子提供享有数字化学习体验的条件保障,如平板电脑等。整体上实现政府主导、校社合作、家校协同,建立教育数字化转型升级多渠道融资投入机制。

(四)多渠道引进专业人才,精准适需支持教师发展,整体提升教师队伍数字素养

教育数字化转型关键在教师,把经费优先投入到高素质专业化教师队伍建设和教师数字素养提升上。一方面,打破常规、拓宽渠道、创新路径,加强数字化专业人才、师资人才的多形式引进补充,按照学校合理的生师比、班师比充实人才力量,在教师队伍中形成智力引领、技术指导、示范带动的优势作用。另一方面,突出数字技术的应用属性,在教师培训、教师研修方面匹配“精准适需”的专业支持,建设注重实践操作、实际应用的数字化培训研修课程体系,让教师在做中学,在做中转变观念、积累知识、提升技能、增强动力。

(五)全面创造融合数字技术的育人环境,提升学生数字素养

依托高校、智库、科研院所、专业机构、教师发展中心等力量,指导中小学校运用数字技术手段开展课堂教学和课后服务,全面创造数字技术支持的育人环境。科学开发、大力发展融合数字要素、数字技术、科学教育的学生社团活动,作为课堂教学的重要补充和课后服务的有力支撑,让学生在融合数字技术的课堂教学、课后学习、实践活动、科学探索中提升数字素养。同时,要强化学校与家庭的沟通互动、协同合作,加强对学生数字沉迷现象的关注和防范。

(六)建立“数字+帮扶”机制性举措,助力区域教育数字化建设高质量发展

从我国城乡、区域、校际教育发展不平衡不充分的实际出发,加快建立“数字+帮扶”组团合作发展机制,通过东部地区支援西部地区、发达区域支援欠发达区域、优质学校支援薄弱学校、高等院校支援中小学校、教育技术行业企业支援教育事业等多种措施,带动教育数字化转型升级缓慢、滞后、乏力、困难的区域和中小学校加快发展,实现在硬件、软件、技术、方法、资源、平台等方面的综合完善、全面升级。最终,全面激发教育数字化转型升级的内生动力与发展活力,走向教育数字化的共同富裕。

五、结语

全国教育大会科学描绘了建设教育强国的宏伟蓝图,系统部署了建设教育强国的任务举措。其中,深入实施国家教育数字化战略成为教育强国建设的必然要求和有力杠杆。区域教育数字化转型升级是深入实施国家教育数字化战略行动最为基础、最为关键、最为重要的环节,也是构建优质均衡的基础教育体系、打造泛在可及的终身教育体系,确保人人处处时时皆学能学可学,进而整体推动教育高质量发展的重要支撑。面向未来,要着力通过推动区域教育数字化发展来塑造我国教育发展新优势,促进优质教育资源共建共享共用,不断缩小城乡、区域、校际差距,真正让学生持续接受公平而有质量的教育。从我国疆域辽阔、县区众多的实际出发,还要更多关注不同区域教育数字化事业发展的真实情况,扎实开展实证研究,提出有效对策建议,切实服务区域教育数字化事业高质量发展,支撑筑牢国家教育数字化战略行动根基。

参考文献:

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(01).

[2] 习近平.加快建设教育强国 为中华民族伟大复兴提供有力支撑[N].人民日报,2023-05-30(01).

[3] 习近平.紧紧围绕立德树人根本任务 朝着建成教育强国战略目标扎实迈进[N].人民日报,2024-09-11(01).

[4] 怀进鹏.数字变革与教育未来——在世界数字教育大会上的主旨演讲 [EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_176/202302/ t20230213_1044377.html,2024-09-18.

[5] 教育部.加快数字化转型 深入推进智慧教育[EB/OL].http://www. moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/2023/2023_zt01/mtbd/202302/ t20230215_1044860.html,2024-09-19.

[6] 教育部.让每个孩子都享有公平而有质量的教育[EB/OL].http://www. moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202201/t20220112_593906.html,2024-09-19.

[7] 教育部.52个贫困县已实现学校网络全覆盖[EB/OL].http://www.moe. gov.cn/fbh/live/2020/52692/mtbd/202012/t20201201_502754.html,2024-09-19.

[8] 教育部.我国智慧教育基础设施设备环境基本建成[EB/OL].http:// www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/2023/2023_zt01/mtbd/202302/ t20230214_1044643.html,2024-09-19.

[9] 祝智庭,胡姣.教育数字化转型的本质探析与研究展望[J].中国电化教育,2022,(4):1-8,25.

[10] 翁伟斌.高质量发展背景下的教育数字化建设:价值向度和限度[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2023,52(4):102-109.

[11] 陈林,祝爱武.人工智能时代教育数字化转型的概念内涵、结构要素与行动路径[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2024,45(4):200-208.

[12] 伊秀云,孙涛.数字化赋能乡村教育高质量发展:价值意蕴、现实挑战与推进路径[J].中国电化教育,2024,(1):77-84.

[13] 郑永和,王一岩.科技赋能教育高质量发展:价值内涵、表征样态与推进策略[J].中国电化教育,2023,(1):118-126.

[14] 陶蕾,杨欣.数字驱动的教育强国建设:机遇、挑战和进路[J].中国电化教育,2024,(3):12-19.

[15] 周全.数字化转型赋能基础教育高质量发展路径研究——以国家级信息化教学实验区为例[J].中国电化教育,2022,(11):53-60.

作者简介:

李梦莹:硕士,理论研究部主任,研究方向为教育技术装备、教育数字化。

陈飞:副研究员,博士,研究方向为教育宏观政策、教育数字化。

The Challenges and Policy Recommendations for the Digital Transformation and Upgrading of Regional Education

Li Mengying1, Chen Fei2

1. China Educational Equipment Industry Association, Department of Theory and Research, Beijing 100082

2. China National Academy of Educational Sciences, Institute for Education Strategy and Macro Policy, Beijing 100088

Abstract: The National Education Conference proposed the in-depth implementation of the national education digitalization strategy, which objectively requires the formation of a synchronized and resonant pace of education digitalization transformation and upgrading in the field of educational practice. The digitalization construction of regional education serves as the fundamental support for the national education digitalization strategy. In reality, the development of regional education digitalization still faces shortcomings, weaknesses, and challenges in various aspects such as policy measures support, facility and equipment configuration, application of technological methods, supply of digital resources, and digital literacy of teachers and students. These issues are not yet aligned with the requirements of the national education digitalization strategy. Starting from the urgent needs of accelerating educational modernization, delivering education that satisfies the people, and promoting educational equity, it is necessary to promote the high-quality development of regional education digitalization and support the realization of national education digitalization strategic goals by improving the education digitalization work system, formulating education digitalization development plans, innovating the investment mechanism for education digitalization, enhancing the digital literacy of teachers and students, and establishing assistance mechanisms for education digitalization.

Keywords: education digitalization; digital infrastructure; digital literacy; practical issues; policy recommendations

收稿日期:2024年9月9日

责任编辑:赵云建