公路施工压实均匀性检测技术研究

2024-12-19谢晋

摘 要:公路施工建设的质量问题直接影响公路交通安全,对生产生活具有十分重要的意义。考虑公路质量涉及很多影响因素,本文提出了一种基于主成分的公路施工压实均匀性检测方法。在这个方法中,根据主成分分析模型,构建影响公路质量多个因子,这些影响因子包括弯沉值、动刚度、弹性模量等压实均匀性指标。针对试验地公路施工中的多层压实处理进行检测研究,检测结果表明:本文提出的方法可以有效检测压实均匀性的程度,为公路施工质量检测提供了新的技术。

关键词:交通工程;压实均匀性;质量检测

中图分类号:U 41 " 文献标志码:A

公路是我国交通体系中的重要组成部分,在旅客运输和货物运输中发挥着非常重要的作用。在公路建设过程中,从路基到路面要经过多道施工工序,逐层进行夯实、填压、涂覆、压实等操作,从而保证公路建设的质量[1]。经过复杂的工序处理,公路会呈现出多层压实的效果,并且可以通过压实均匀性测定公路施工质量。如果公路施工质量较差,就会出现压实度不均匀的情况,从而导致某些局部沉降、结构不稳等问题,严重时可能引起路面塌陷、路基垮塌[2]。反之,公路施工质量较好,公路整体的压实均匀性就会较高,发生沉降、塌陷、结构错移等现象的概率大为降低。实际工程经验也表明,影响公路施工质量和压实均匀性的因素非常多,在常规的质量检测中应该充分考虑这些因素的存在及不同的影响程度[3]。本文依托主成分模型,构建一种新的公路施工压实均匀性检测方法。

1 公路压实均匀性的主成分建模原理

公路在分阶段分层施工后,会逐步夯实得到更好的施工质量,从而保证公路整体的坚实可靠和更长的使用寿命。对公路压实均匀性来说,很多因素都有重要的影响,例如弯沉值、动刚度、弹性模量等。但多种因素的影响是一个极为复杂的过程,仅仅分析其中一种因素的影响并不客观。因此,借助主成分模型,同时分析多种因素的影响是合理的,需要构建公路压实均匀性的主成分分析模型。

主成分模型中的每个新指标就是主成分,它是原有全部指标或部分指标的线性组合。在主成分形成的过程中,还需要尽可能保证各个主成分之间互不相关。如果各个主成分之间存在相关性,就需要对其进行相关性处理。

主成分模型的具体操作:根据公路施工压实均匀性影响因素的原始指标提取第一个主成分,形成一个新的变量Y1。这个新的变量是全部或部分原始指标线性组合的形式。如果Y1没有包括全部的原始指标的信息,就需要再提取第二个主成分变量,保证纳入更多的影响公路施工压实均匀性的因素,在形成Y2形成后,必须要保证与Y1彼此独立,即线性不相关。如果Y1和Y2存在相关性,就不能最大限度地表征影响公路施工压实均匀性原因的全面性。按照上述过程不断递进,直到形成的主成分变量Y1、Y2……能够完整地表达影响公路施工压实均匀性的因素,主成分提取的过程宣告结束。

如果影响公路施工压实安全性的原始因素有P个,分别用X1、X2、……、Xp表达,在提取k个主成分变量后,形成新的表达式(1)。

(1)

式中:F1、F2、……、Fk为k个主成分变量;t11为主成分F1对第一个原因因素X1的构成权重;tpk为主成分Fk对第一个原因因素Xp的构成权重;ε1、ε2、……、εp为每个主成分构成关系中的补充项。

在公式(1)中,构成权重参数也称之为因子载荷,因子载荷越大表示该主成分变量和原始因素之间的关联程度越大。

2 公路压实均匀性的理论分析

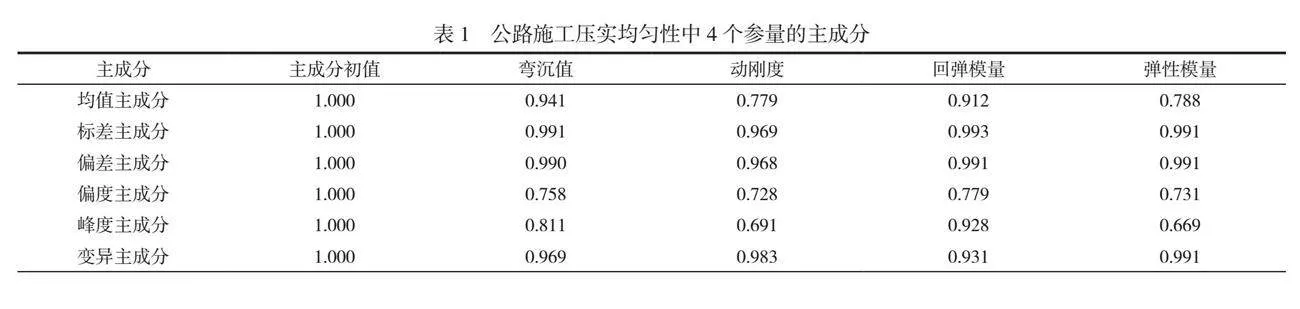

采用公式(1)构建的主成分模型,对公路施工压实均匀性的影响进行分析,本文同时考虑了4个参量:公路施工后的整体弯沉值、公路施工后的整体动刚度、公路施工后的整体回弹模量、公路施工后的整体弹性模量。这4个参量可以提取6个共有的主成分,见表1。

根据这些主成分和各个参量之间的关系,可以构建碎石图。本文将第四个参量作为代表,观察公路施工后的整体弹性模量与6个主成分的碎石图,如图1所示。

根据表1的数据,按照主成分分析模型,可以得出结论,第一个参量的公路施工后的整体弯沉值主要和第一主成分、第二主成分、第三主成分有关,而和第四主成分、第五主成分、第六主成分关系微弱。因此,根据公式(1)计算第一个参量的各个主成分表达结果如下。整体弯沉值的第一主成分:

F1=0.149X1+0.562X2+0.561X3-0.031X4-0.031X5+0.571X6;整体弯沉值的第二主成分:F2=0.391X1+0.063X2+0.062X3+0.722X4+

0.558X5-0.102X6;整体弯沉值的第三主成分:F3=0.751X1+0.231X2+

0.233X3-0.059X4+0.541X5-0.208X6。

根据表1的数据,按照主成分分析模型,可以得出,第二个参量的公路施工后的整体动刚度形成主要和第一主成分、第二主成分、第三主成分有关,而和第四主成分、第五主成分、第六主成分关系微弱。因此,采用公式(1)计算第一个参量的各个主成分表达结果如下。

整体动刚度的第一主成分:F1=0.329X1+0.588X2+0.593X3-

0.031X4+0.031X5+0.429X6;整体动刚度的第二主成分:F2=

0.549X1+0.022X2+0.021X3+0.679X4+0.211X5+0.448X6;整体动

刚度的第三主成分:F3=0.291X1-0.016X2-0.021X3+0.148X4+

0.891X5-0.201X6。

根据表1的数据,按照主成分分析模型,可以得出,第三个参量的公路施工后的整体回弹模量形成主要和第一主成分、第二主成分有关,而和第三主成分、第四主成分、第五主成分、第六主成分关系微弱。因此,采用公式(1)计算第一个参量的各个主成分表达结果如下。

整体回弹模量第一主成分:F1=0.131X1+0.594X2+0.579X3-

0.009X4+0.141X5+0.572X6;整体回弹模量第二主成分:F2=0.411X1+0.111X2+0.121X3+0.638X4+0.601X5+0.021X6。

根据表1的数据,按照主成分分析模型,可以得出,第四个参量的公路施工后的整体弹性模量形成主要和第一主成分、第二主成分有关,而和第三主成分、第四主成分、第五主成分、第六主成分关系微弱。因此,采用公式(1)计算第一个参量的各个主成分表达结果如下。

整体弹性模量第一主成分:F1=0.118X1+0.569X2+0.568X3-

0.009X4+0.149X5+0.571X6;整体弹性模量第二主成分:F2=0.451X1+0.112X2+0.111X3+0.648X4+0.588X5+0.031X6。

3 公路压实均匀性的检测结果

在研究工作中,根据主成分建模理论和方法,将公路施工后的压实均匀性构建为包括多个参量的主成分模型,并根据具体的计算结果得到4个参量和6个主成分之间的关系方程。后续将以试验地的公路施工为具体研究对象,对其进行压实均匀性的实地测量和量化评价。

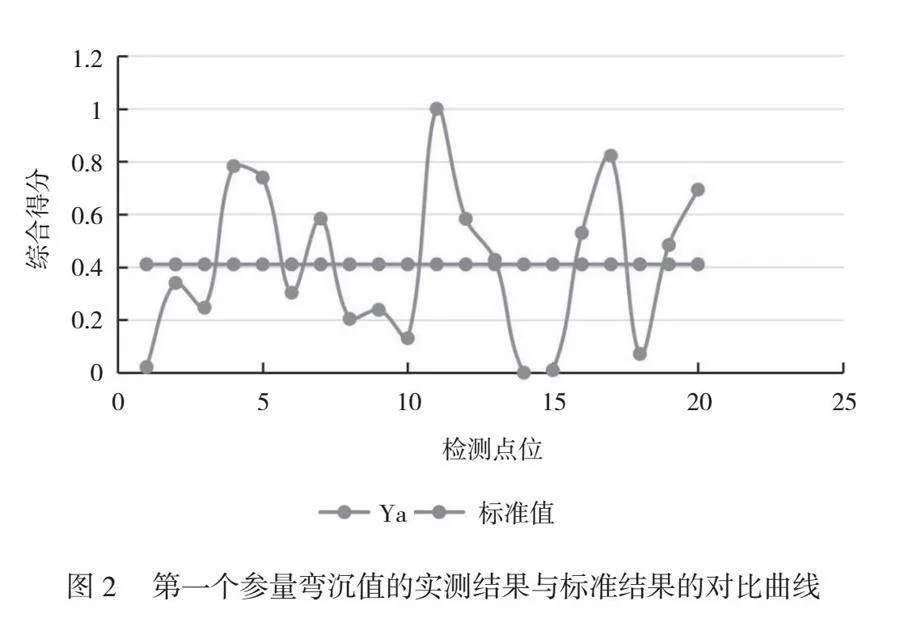

在试验地的公路上,选择20个检测点位,尽可能考虑在空间间隔上的均匀性和合理性。首先,观察第一个参量,公路施工后整体的弯沉值同标准值的比对结果,如图2所示。

在表征公路压实均匀性的过程中,将弯沉值的标准值设定为0.4。超过0.4这个标准值的,弯沉值较大,压实均匀性不好。超出的范围越大,公路施工压实越不均匀。结果表明:检测点位1到检测点位2,再到检测点位3之间的区域的压实均匀性都比较好,低于0.4。同样的区域包括检测点位8到检测点位9,再到检测点位10,检测点位13到检测点位14。而压实不均匀的区域包括检测点位4到检测点位5,检测点位11到检测点位12,再到检测点位13,检测点位16到检测点位17,检测点位19到检测点位20。

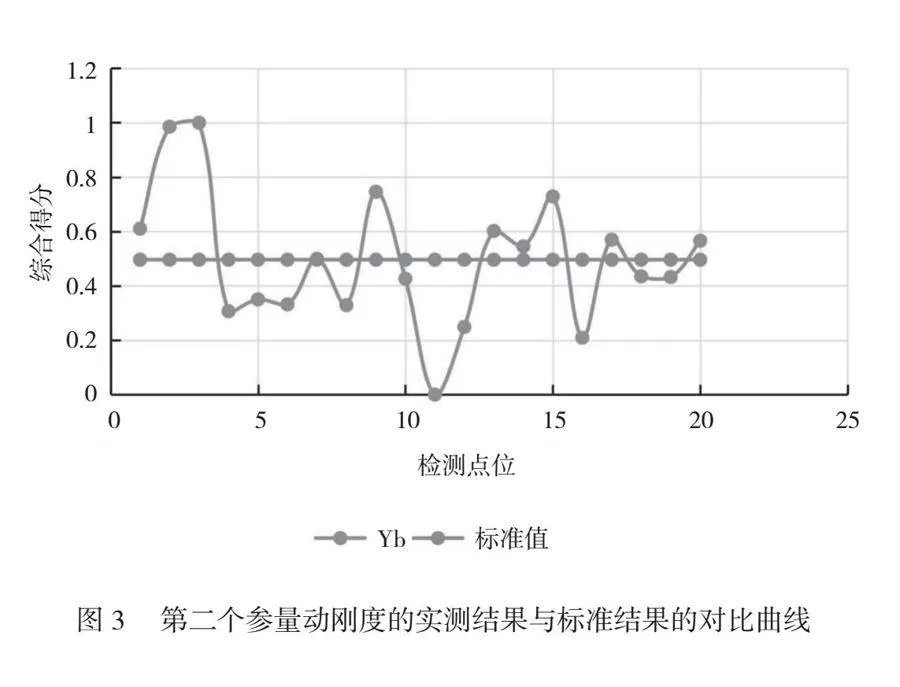

其次,观察第二个参量,公路施工后整体的动刚度同标准值的比对结果,如图3所示。

在表征公路压实均匀性的过程中,将动刚度的标准值设定在0.5。超过0.5这个标准值的,就表明动刚度较大,超出越多,动刚度越好。可以看出,试验地公路中,检测点位1到检测点位2,检测点位9到检测点位10,检测点位13到检测点位14,再到检测点位15,这3段区域的动刚度都比较高,表明这些区域的压实均匀性较好。这个结果与第一个参量弯沉值的检测结果是一致的。

再次,观察第三个参量,公路施工后整体的回弹模量同标准值的比对结果,如图4所示。

在表征公路压实均匀性的过程中,将回弹模量的标准值设定在0.45。低于0.45这个标准值就说明回弹模量较好,在试验地公路中,检测点位8到检测点位9,检测点位11到检测点位12,再到检测点位13,检测点位17到检测点位18到检测点位19,再到检测点位20,这4个区域的回弹模量都比较好。

最后,观察第四个参量,公路施工后整体的弹性模量同标准值的比对结果,如图5所示。

在表征公路压实均匀性的过程中,将弹性模量的标准值设定为0.45。低于0.45这个标准值就说明弹性模量较好,这个幅度越低,弹性模量越好。由此可以看出,弹性模量和回弹模量的结果较为一致。

4 结论

在公路建设过程中,从路基到路面要经过多道施工工序,逐层进行夯实、填压、涂覆、压实等操作,从而保证公路建设的质量。经过复杂的工序处理,公路会呈现出多层压实的效果,可以通过压实均匀性来测定公路施工质量。为了对公路施工压实均匀性进行有效检测,本文构建了一种基于主成分模型的检测方法,设置了4个参量和6个主成分,并给出了详细解算过程。针对试验地公路施工后的压实均匀性检测,有效地观察了各个参量对压实均匀性的影响。

参考文献

[1] 王小林. 公路路基压实施工技术及质量控制研究[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)工程技术, 2023, 25(2): 41-44.

[2] 张健, 董旭华. 公路工程检测技术在公路工程质量控制中的应用分析[J].中文科技期刊数据库(全文版)工程技术, 2022, 35(10): 226-231.

[3] 王峰, 翟峰, 刘学军. 标准化建设理念在高速公路质量管理中的应用分析[J]. 交通节能与环保, 2023, 19(1):15-16.