古人拿什么下馆子

2024-12-14雨林霖

如今我们去饭店,已经习惯了便捷高效的电子支付。但古代可不是这样的,我们常常能在古装剧里看到这样一幕——某人风尘仆仆地来到酒家,豪爽地放下一大锭银子:“小二,快把好酒好菜都端上来!”

在这个场景中,银子便充当了货币的角色。但历史上,银子并非一直被当作法定货币。那不同时期的古人,下馆子时都用什么来结账呢?

从原始货币到“孔方兄”

货币,又称金钱,我们在生活中一般将其简称为“钱”。

原始社会中,人们想要获得自己所需的物资,通常要用自己多余的物品进行交换。但这种交易方式受到的限制很多,想要提高效率,便需要寻找一种交换双方都能接受的中介物品。这就是货币的由来。

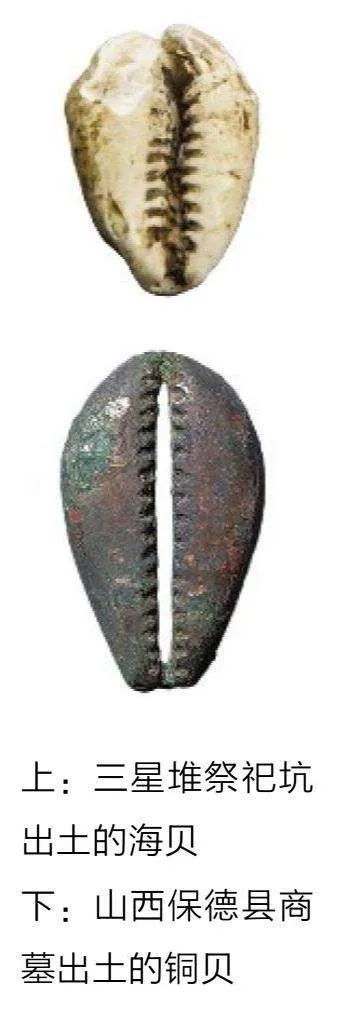

最早的货币大多是实物,比如稀有的贝壳、珍稀的鸟类羽毛,甚至精美的石头,它们都可以承担货币的功能。不同地区的原始货币形式不同,在我国,最有名的原始货币是贝壳。

现在社会发达了,小伙伴们觉得贝壳并不稀罕。可在史前社会,生活在内陆地区的人们想去看一趟大海可不容易,所以美丽好看且质地坚硬的贝壳成了一种理想的货币。

西汉时期的《史记》和《盐铁论》中,都有关于夏代使用贝币的记载。但在过去的一段时间内,人们认为这种记载可能包含传说的成分。不过,考古学家们在许多夏代的墓葬、遗址中发现了贝壳,以及仿制的骨贝与石贝。这说明,几千年前的古人不仅曾将贝壳当作货币,还曾人工制作过货币呢。直到如今,与财富有关的汉字,还保存着“贝”的痕迹:财、账、赚、赊……如果那时候有馆子,人们应该就是用这些来结账吧。

到了商代,社会生产力日渐提高,青铜冶炼业发达,这一时期也被称作“青铜时代”。你听说过关于“商人”的传说吗?由于商朝人善于经商,因此后世的百姓将从事买卖活动者称为“商人”。虽然传说或多或少都有夸张或虚构的成分,但我国最早的金属货币——铜贝就是在商朝出现的,商(朝)人下馆子用的应该就是它。

春秋战国时期,各个诸侯国都铸造了金属货币,形成了布币、刀币、蚁鼻钱、圜钱四大货币体系。布币是从青铜农具“镈”演变而来的,它的形状似铲,又称“铲布”,主要流通于中原地区的赵、韩、魏三国和周王室等地;刀币的bcvfZblbstdmTCWDAq8XLA==造型不需多讲,主要流通于东方的齐国和北方的燕国;蚁鼻钱是一种面部有字的铜贝,主要流通于南方的楚国;圜钱的中间是一个圆孔,据说是由纺轮或璧环演变而来的,跟后来的铜钱很像,主要流通于秦国。

秦始皇统一六国后,下令天下的铜币造型都必须以秦国的圜钱为标准。有学者认为,受限于工艺,铸造好的铜钱带有毛边,为了方便进一步加工,工匠们常将铜钱穿在一根棒上。为了让铜钱不打转,所以中间的圆孔被改作了方孔。这便是我们后世常见的“孔方兄”。从秦朝到清朝,古人下馆子大多会用到铜钱,只不过制式和文字有所不同。

形形色色的货币大观园

除了铜钱,我国古代还出现过许多形形色色的货币。比如,西汉的海昏侯墓出土过为数众多的马蹄金。不过,汉代的马蹄金一般用作帝王赏赐、馈赠、聘礼,并不是真正的流通货币。

此外,棉布、丝绸、大米等生活物资也在一定时期内承担过货币的功能。比如南北朝末期,岭南地区以盐、米、布为等价物开展交易。到了唐代,货币流通制度为“钱帛兼行”,即人们在市面上做生意时,可以同时支付金属货币(主要是铜钱)或实物货币(主要是绢帛等丝织品)。到了唐代末期,由于铜钱数量不足,绢帛交易不便,少量的白银开始进入流通领域。

我国是世界上最早使用纸币的国家。真正的纸币出现在宋代。

北宋时期,四川地区的铜钱供应不足。于是,当地开始铸造铁钱。可铁钱太重,价值又小,携带流通很不方便。商人们为了走四方做买卖,便想了个办法:用楮树皮纸印刷凭证,上面绘有图案、密码、图章等印记,面额依存款人所交现款临时填写,以作凭证。当存款人提取现金时,每1000文收手续费30文。这种凭证便被称为“交子”。

可见,交子最初是作为一种存款凭证出现的。但因为使用方便,交子的使用范围越来越广,许多专营发行和兑换交子的交子铺随之出现,而且在各地设有分铺。如果你回到宋代做生意,出远门只需要带着交子,就能在各大城市的交子铺里兑换成现钱。后来,人们索性直接用交子进行交易,这下连取现的麻烦都省了。北宋天圣元年十一月二十八日(1024年1月12日),朝廷在成都地区设立益州交子务,以本钱36万贯为准备金,首届发行“官交子”126万贯。这标志着交子正式成了当时的国家“法定”货币。

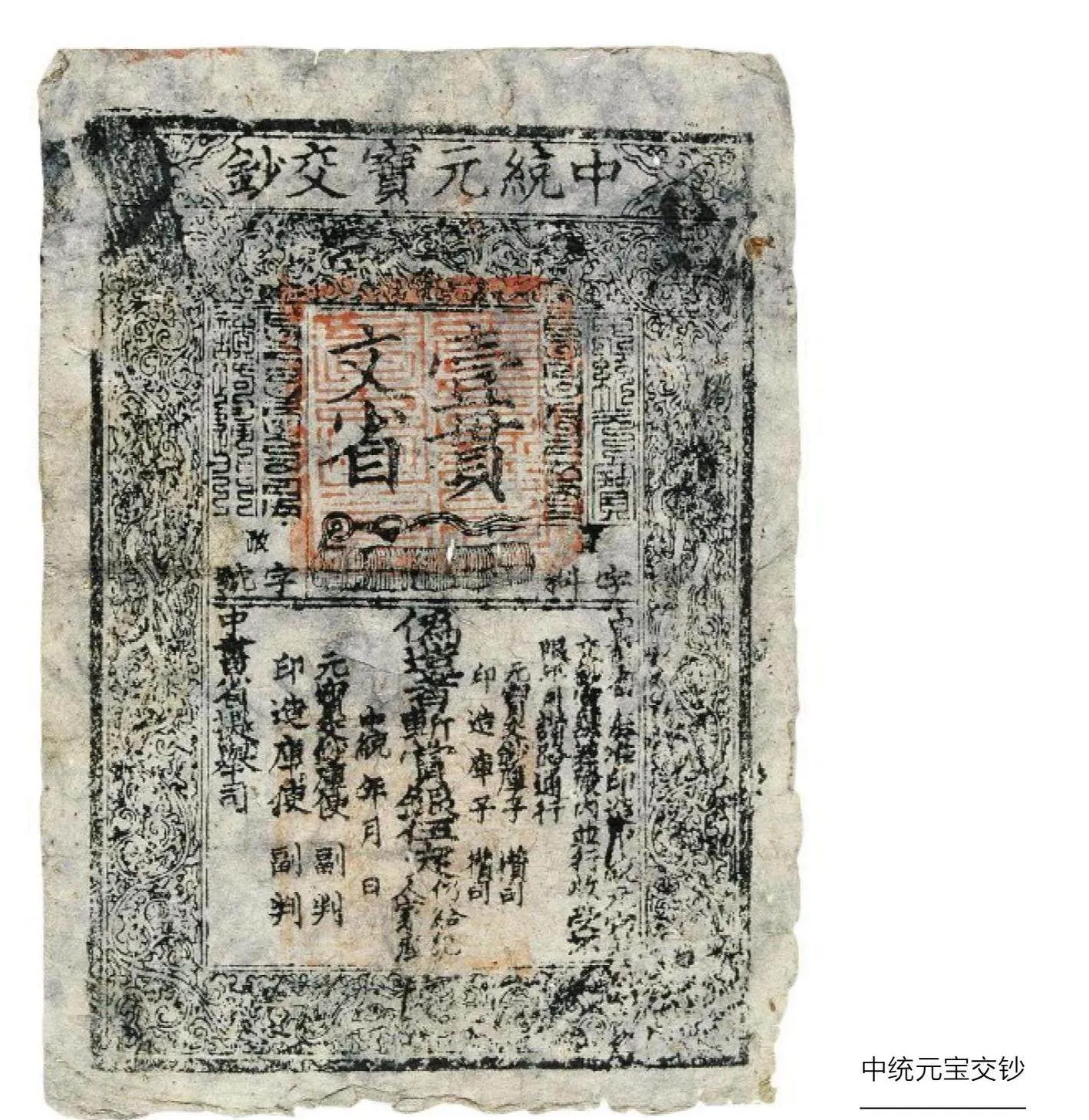

元代是纸币在我国古代的黄金时代。忽必烈登基后,于中统元年(1260年)发行了“中统元宝交钞”。这种纸币发行之初,以白银为本位,如果你是当时的一个商人,无论在何处做生意,只要带着“中统元宝交钞”来到当地的官库,便可以兑换相应数量的银钱。

不过从至元二十二年(1285年)起,元朝政府禁用银钱开展买卖,“中统元宝交钞”便成了当时国内唯一合法的流通货币。意大利旅行家马可·波罗来到中国后,对纸币的流通颇为惊叹,他在游记中详细介绍了中国纸币。1661年,瑞典斯德哥尔摩银行发行了西方的第一张纸币,比我国纸币出现的时间晚了600多年。

白银:明清时期的主流货币

明朝建立后,明太祖朱元璋也效仿元朝发行了“大明宝钞”。“大明宝钞”以桑皮纸为印钞材料,是我国历史上票幅最大的银票。可是,“大明宝钞”在发行时没有预留准备金,民间百姓也无法用银票兑换金银,加上明朝政府在制作新宝钞时,并不回收已发行的宝钞,市面上的“大明宝钞”越来越多,经济也出现了严重的通货膨胀。短短几十年间,“大明宝钞”就失去了应有的货币流通价值。

到了明朝中期,明朝政府被迫放松了用银禁令。于是,白银与铜钱成了市面上主要的流通货币。明代的白银主要铸成两端翘起的船形银锭,也就是咱们常说的“银元宝”。元宝大小不等,有五十两、二十两、十两、五两等。若是进行小额交易,通常使用碎银子。

清代初期,清政府为了避免通货膨胀,并没有发行银票。白银和铜钱是清代并用的两种货币。不过,到了清代末期,清政府为了缓解财政危机,发行了“户部官票”和“大清宝钞”两种纸币,民众将它们统称为“钞票”。后来,“钞票”便成了纸币的通称。

晚清光绪年间,随着国外造币机器的引入,大量银元、铜元逐渐取代了元宝与铜钱。从秦朝统一六国到清末改行机制货币,流通了2000多年的“孔方兄”结束了它的使命,退出了历史。

如今,纸币已经成为世界各国普遍使用的货币形式。虚拟币、数字币的发展势头也方兴未艾,货币将如何演变,让我们拭目以待。