天下谁人不识“菌”

2024-12-13王科

在地球亿万年的演化过程中,有些生物已经灭绝,而有些生物仍旧隐藏在世界的某个角落等待我们去发现和认知。相较90%以上的植物和脊椎动物都已被科学家描述和定名,我们目前所认识的真菌种类却只是生物多样性中的冰山一角。

为了逐步揭开真菌多样性的神秘面纱,真菌学家正在以较快的速度发现和描述新物种。2023年,全球发现的真菌新物种有2997种,其中的1249种在我国境内被发现,占比达到42%。假浓香丝膜菌(2022年)、北京地星(2022年)、高山鳞伞(2024年)、定结拱顶伞(2024年),这几个看似普通的蘑菇都是近几年在我国国土上发现的真菌新物种。

被低估的真菌多样性

在自然界中,究竟有多少种真菌,目前仍是个谜。有学者估算,地球上的真菌至少有150万种,还有人估算全球的真菌总数有220万~380万种,也有人认为全球有350万~510万种真菌生长在大自然中,人们对此各持己见。但有一点是肯定的,那就是真菌是除昆虫之外种类最多的一大类生物。全球迄今已知的真菌总数约15万种,尚不足上述估算数量的10%。

那么,我国的真菌物种的多样性如何呢?据保守估算,我国的真菌种数可能超过30万种。在最新发布的《中国生物物种名录2024版》中,记录的真菌物种数量为29433种,隶属于12门58纲201目640科3389属,不及估算数量的十分之一。

真菌物种的丰富多样性背后,蕴藏着巨大的食药用和经济价值。其中,或许还有尚未被我们品尝过的美味食用菌,或许有可医治疾病的药用成分,或许存在高产量的工业菌种。因此,真菌多样性同样需要被保护。

大型真菌的受威胁状况与红色名录

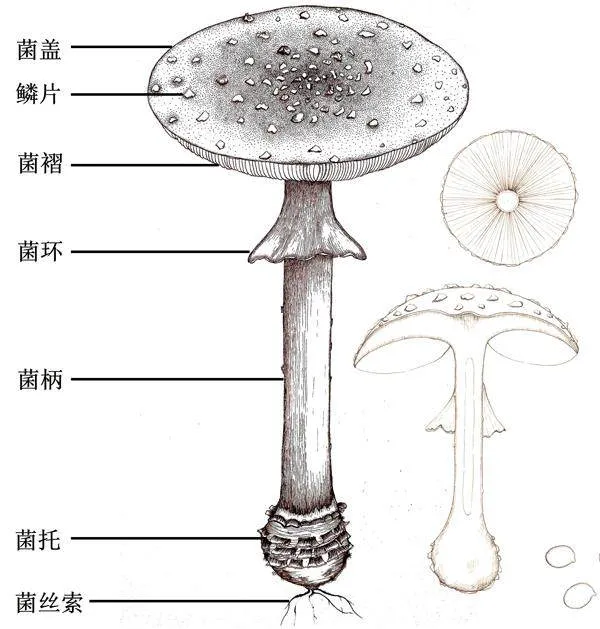

在真菌大家族中,有这么一个肉眼可见的类群,被称为“大型真菌”。它们是能形成肉眼可见的子实体、子座、菌核或菌体的真菌,是生态系统中不可或缺的分解者,具有重要的生态价值。同时,许多大型真菌具有重要的食药用价值,与人类的生产生活密切相关。如今,受到资源过度利用、环境污染、气候变化、生境丧失与破碎化等因素的影响,不仅动植物多样性大幅降低,大型真菌的多样性也同样受到威胁。比如,一些具有较高食药用和经济价值的物种,如冬虫夏草、松茸、块菌等,受到过度采挖及不合理采挖的影响。在云南某些地区,松茸刚刚长出地表,就被人采走,甚至连未开放的菌蕾也一并被采掉,从而导致种群数量日渐减少。

为了全面评估大型真菌的受威胁状况,我国在2018年发布了《中国生物多样性红色名录——大型真菌卷》,评估了9302种大型真菌的受威胁状况。评估结果显示,我国大型真菌未评出可确认为灭绝(EX)和野外灭绝(EW)的物种,而属于疑似灭绝(PE)的1种、极危(CR)9种、濒危(EN)25种、易危(VU)62种、近危(NT)101种、无危(LC)2764种。此外,被评估为数据不足(DD)的大型真菌多达6340种,由于对物种地理分布范围、种群数量、种群变化趋势等的研究数据不充足,难以评定它们是否受威胁以及受威胁的状况如何。因此,我国急需加大开展物种的本底调查及野外监测等工作,掌握这些物种的本底数据及其变化趋势。

2013年,世界自然保护联盟推出了全球真菌红色名录行动计划,旨在推进真菌物种红色名录评估工作,而我国是世界上为数不多的、对全国范围内大型真菌开展全面评估的国家,且评估物种数量最多、类群范围最广。这项工作使我国在大型真菌生物多样性评价方面先行一步,是我国积极履行联合国《生物多样性公约》的具体行动。

真菌会灭绝吗

当一个物种在地球上的最后一个个体死亡,就意味着物种灭绝。近几百年来,由于受到环境变迁及人类活动的干扰,许多动植物已经彻底从地球上消失了,比如蒙古野马、渡渡鸟等。

与动植物不同的是,大型真菌在几年甚至是上百年内都没有任何采集或观察记录,并不代表该物种已经灭绝,这是因为很难以子实体的现状来判断大型真菌物种的存在与否。大型真菌往往只在生活史中很短的一段时间里,在条件适宜的情况下才产生肉眼可见的子实体,而多数时间则以菌丝、孢子、菌索、菌核等形式存在于其生长的基质——土壤、腐殖质、水、空气中,以及动植物的活体或残体上,肉眼往往看不见。要确认一种大型真菌是否已经灭绝,需要对其原产地及可能的生境开展有针对性的深入调查。除了收集子实体标本,还需要对生境中的菌丝体进行检测,然后才能对物种的灭绝与否作出准确判断。

在《中国生物多样性红色名录——大型真菌卷》中,所评定出的最高受威胁等级是疑似灭绝。目前,被列为疑似灭绝的唯一物种是云南假地舌菌。这种真菌是1890年由法国学者根据采自云南的一份标本发表的新种。但在迄今的130余年里,研究人员没有再发现任何一份新标本。但由于不确定是否还存在不可见的云南假地舌菌的菌丝、孢子等,无法确认其灭绝,故而将其评定为疑似灭绝。

冬虫夏草:保护旗舰物种

冬虫夏草是一种重要的珍稀药用菌, 也是青藏高原地区的特有物种,它由真菌侵染鳞翅目蝙蝠蛾科部分昆虫的地下幼虫形成。“冬虫夏草”这一名字生动地体现了其奇特的生命周期。每年夏秋季节,土壤中的冬虫夏草菌以子囊孢子、分生孢子或菌丝侵染蝙蝠蛾科部分昆虫的幼虫,被感染的幼虫不会立刻死亡。到了冬季,幼虫钻入土中过冬,爬至离地面3~5厘米处头部向上而亡,即谓“冬虫”。随后,菌丝继续吸收幼虫养分直至充满虫体。次年春夏季节,冬虫夏草菌的子座长出地面,状如嫩草,即谓“夏草”。

冬虫夏草仅分布在我国青海、西藏、四川、云南和甘肃5省区,以及喜马拉雅山南麓的尼泊尔、印度、不丹等国的部分地区。在青藏高原,人们对冬虫夏草的利用有着悠久的历史,是产区农牧民重要的经济收入来源,在维持青藏高原生态系统的稳定性方面发挥着重要作用。但是,近年来受全球气候变化和过度采挖等因素的影响,冬虫夏草的分布范围和产量出现萎缩。采挖冬虫夏草带来的社会和生态问题,以及气候变化对冬虫夏草的影响等引起了国际社会的广泛关注。根据生态模型的预测,冬虫夏草分布区因气候变化在未来30~50年之内可能丧失30%以上。鉴于冬虫夏草的重要性,及其在真菌生物资源保护研究中的代表性,为更好地促进大型真菌整体的保护,有学者提议将其作为真菌保护生物学研究的旗舰物种。

保护与利用并不矛盾

目前,我国有食用菌1789种、药用菌798种,然而能实现人工栽培的仅有100多种。许多美味的菌菇,如松茸、见手青、青头菌都没有实现人工栽培,只能依靠野生资源。而松茸、冬虫夏草、蒙古口蘑等珍稀食药用菌,不仅被列为红色名录易危物种,也是国家二级保护物种。

那么,这些受威胁和保护的物种还能被采摘和利用吗?答案是肯定的。大型真菌与动植物不同,其子实体在成熟后即使不被采摘,也会在几天之内腐败、凋亡,而科学的采摘能帮助真菌散播孢子,促进资源的可持续利用。我国天佛指山国家级自然保护区,对于“菌中之王”松茸的保护与利用就是典型的例子。

天佛指山国家级自然保护区位于吉林省延边朝鲜族自治州龙井市域内。保护区自成立以来,为有效平衡松茸保护与利用的关系,推行了山林承包责任制。保护区管理局根据松茸的子实体形成特点,科学指导当地农民进行合理采挖,对违规采挖和破坏生境的行为予以处罚。同时,保护区逐步构建松茸资源监控管理体系和松口蘑资源信息管理系统。上述一系列管理措施,使天佛指山松茸资源的可持续利用得到了保障。近年来,由于国内各松茸主产地推行规范采集、林地保护等一系列管理措施,松茸产量下滑的趋势得到一定的遏制,年出口量稳定在1000~2000吨。

虽然真菌的保护与利用并不矛盾,但我国现有绝大多数保护区未将大型真菌纳入保护范畴。天佛指山是我国唯一一个旨在保护大型真菌及其生态系统的国家级自然保护区。我国对大型真菌的保护工作较为薄弱,野生的真菌资源缺乏有效的管理和科学的指导,导致不合理的采挖行为频频发生,严重影响到资源的可持续利用。在此,希望公众能提高保护意识,合理利用野生菌资源,共同参与到大型真菌的保护工作中来。