为民族立志、为史学立心

2024-12-13陈娟王晶晶

金冲及在病床上安静地走了,生命定格在2024年11月14日,距离他的94岁生日不到一个月。在生命的最后两个月,他住在医院已不能下床,更看不了书,甚至连睁眼的力气也没有了。儿子金以林几乎每天都去看他,有时还给他读新闻。10月初,孙子金之夏刚获得牛津大学历史学博士,便来到医院,和他讲博士论文写了什么,答辩过程是怎样的,也谈到准备赴北大读博士后的情况……他睁着眼睛,听了20分钟,有时还 “嗯啊”回应着。

“这大概是老金生命终结前最后一段和家人之间清醒的交流,能看出他内心是高兴的。他这一生都在做中国近代史和中共党史的研究,直到去年底还在写论文。更令他欣慰的是,我们祖孙三代人都走上了研究中国近代史的这条路。老金说他此生没什么遗憾了。”在中国社会科学院近代史研究所工作的金以林对《环球人物》记者说。父亲曾担任该所学术委员会委员,身边同事都称父亲“老金”,他也跟着这样叫,一直到现在。

在金冲及工作过的中共中央文献研究室,大家也都叫他“老金”,无论是并肩作战过的老同事还是新来的年轻人,无论是门卫还是保洁员。“老金一点儿架子都没有,谦逊、可爱、可亲。2004年退休后,他每周还到办公室一到两次,一直坚持到去年,不是读书、看报就是写作,偶尔有人拜访、聊天。”中共中央党史和文献研究院第二研究部副研究员邵建斌说,自2013年他开始担任老金的秘书,陪伴老人走完最后10年的工作时光。老金离开10天了,邵建斌心里还是很难过,尤其是到他家里去,以往都是进了门直奔书房,一张桌子,一老一少一人一边,讲完工作就开始闲扯、瞎聊,天南海北一顿侃,“现在往桌前一坐,对面是空的”。

这些日子,不断有人在追忆金冲及的故事。作为老师的他,作为同事的他,作为学界同仁的他……他和他的人生,一点点在人们面前铺展开来。

脑子里装着一整个中国近代史

金冲及人生的最后20年里,真正做到了活到老、学到老、写到老。

“他总说退休后生命才真正开始。”金以林说。2004年,74岁的金冲及从中共中央文献研究室办了离休手续。但他退而不休,开始盘点之前想做而未做的事,“要在有限的短促岁月里,了却自己遗留的心愿”。一年后,过完75岁生日的第二天,他就开始着手撰写《二十世纪中国史纲》,从中日甲午战争一直写到2000年。他一直不用手机,也不会电脑打字,每天都用铅笔,一个字一个字地写, 3年间完成了4卷本、总计120万字的手稿。2009年9月,由社会科学文献出版社出版,2010年获得第二届中国出版政府奖。

2011年,金冲及查出患有癌症,医生说保守治疗可保10年健康。“老金一点儿都不受影响,精力依然很旺盛,每天还是读书、写作,一坐至少8小时。生活上也没啥顾忌,抽烟、喝酒、吃肥肉。”金以林说。

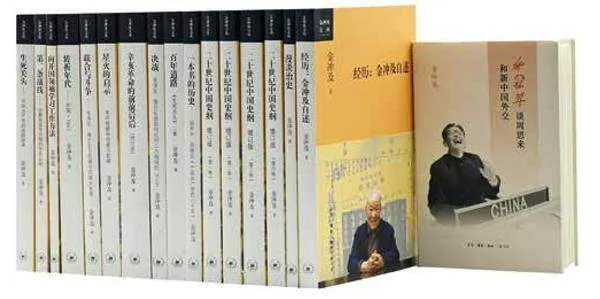

熟悉金冲及的人都知道他笔头快,记忆力好、思维敏捷。他通常边看材料边思考,看完后文章怎么写心中基本就有谱了,一旦下笔就一气呵成,之后再细改,一直改到满意为止。“完成一本书,解决一个问题,之后很快又找到新的问题和选题,继续探索和写作。”三联书店编辑唐明星说。2016年开始,她担任“金冲及文丛”的责编,目前该文丛已出版14种17本书。

金冲及病情恶化前,每隔一段时间,唐明星都会和老人家见上一面,聊聊选题、拉拉家常。有一次,她提到家乡名人乔冠华,一下子把金冲及的记忆拉回到40多年前。1981年,他为了写《周恩来传》,曾经7次对乔冠华进行访谈,并做了详细的记录。后来,在唐明星的建议下,金冲及找到当年的笔记本,一字一句整理、核实,最终完成《乔冠华谈周恩来和新中国外交》,于今年6月出版。

“新书拿给他时,他特别开心,觉得没什么可牵挂的了。”唐明星说,直到生命的最后一刻,老人都没有停止过对中国20世纪历史的研究。她至今还记得,最后一次见金冲及是4月15日。那天,两人见面很匆忙,聊了聊即将出版的《漫谈治史》,金冲及像往常一样留她吃饭,她赶时间就走了。后来,听说金冲及住院,再后来,老人离开。

“总是想起老人家坐在对面,说个不停的样子,以后再也不会有了。”她说。

问题意识,研究的出发点和动力

唐明星印象最深的是,每次去看金冲及,他书桌上的书都会换一批,大部分都与历史有关。“追溯他的一生,做的事情都离不开历史,只是有时在中心,有时在边缘。”

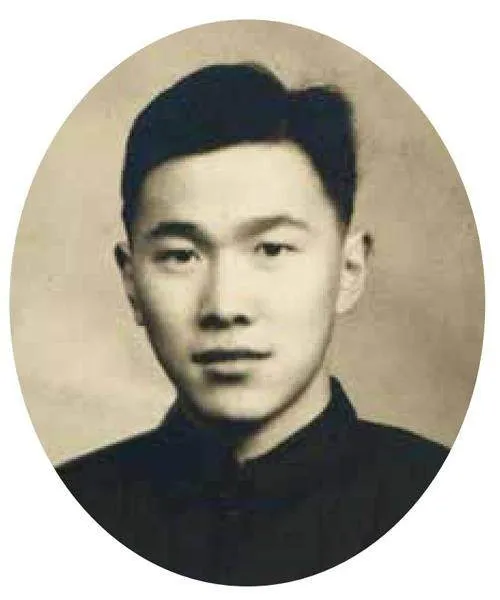

上世纪30年代,金冲及生于上海,从小就爱读书,尤其是史书。十五六岁时,他经常到生活书店、读书出版社、新知书店读书,买了一套“青年自学丛书”,其中有胡绳的《辩证法唯物论入门》、华岗的《社会发展史纲》等。“历史讲的是人类和中国社会怎样一步一步地演进,是古往今来那些最重要的历史事件、最动人的历史场面和最有智慧和才能的历史人物,读起来能够吸引人、打动人,能够扩大眼界、增长智慧,越深入就越会被它所吸引。”多年后,金冲及如是解释自己为何喜欢历史。

1947年,金冲及考入复旦大学史地系(1949年改为历史系)学习。当时的史地系,聚集了一大批名师大家,有历史学家周谷城、中国经学史家周予同、历史地理学家谭其骧等。周谷城注重训练学生的问题意识,常常说:“你如果能提出一个好的问题,文章就成功了一半。”谭其骧每次上课,都穿一件蓝布大褂,戴褐框眼镜,把布包往讲台一放,就滔滔不绝地讲起课来。“老师言传身教对学生的作用潜移默化……如果年轻时没有受到过这些熏陶,在心中对怎样才算是做学问树立起一种无形标尺,不如此就不敢拿出来,恐怕连今天这点微薄的成果也难以取得。”1991年,谭其骧80岁寿辰时,金冲及在贺信里写道。

1951年,金冲及毕业留校。两年后,他按照学校安排,开始讲授中国近代史,一共讲了12年,直到1965年调到文化部工作。

很多上过金冲及课的学生,都对他印象深刻。如今已是复旦大学历史系教授的张广智记得,金冲及的课大都在第一教学楼一个有后门的大阶梯教室,从来满满当当、座无虚席。“先生信步走上讲台,讲授中国近代史。听他讲的课,能直接感知他的情感,喜怒哀乐,溢于言表。”他记得老师讲邹容《革命军》时,会动情地背诵:“命者,天演之公例也。革命者,世界之公理也。革命者,争存争亡过渡时代之要义也。革命者,顺乎天,而应乎人者也……”台下学生听之,个个热血沸腾,豪情满怀。

金冲及一边上课,一边做学问。他陆续发表《关于中国近代历史分期问题的意见》《论1895年到1900年英国和沙俄在中国的矛盾》等文章,引起史学界关注。这些文章,几乎每篇都提出一个新问题,“对史学工作来说,问题意识是研究的出发点和持续动力。与其一年写10篇文章都在原地踏步,不如用心写好一篇文章,力求能有所长进”,金冲及说。问题意识,也成为他之后治学著书的重要原则之一。

一个历史学人的初心

金冲及这一生,换过好几次工作,大都是根据组织需要调动的,“我自己其实没有主动想过转移阵地”。

1981年,辛亥革命胜利70周年,金冲及在《人民日报》上发表了一篇评论文章,时任中共中央文献研究室主任李琦偶然看到,把文章呈送邓颖超看,并征求她的意见:这个作者的文笔是否堪任《周恩来传》的主笔?

邓颖超点头认可。正在文物出版社工作的金冲及被调入中央文献研究室,担任《周恩来传》的主编,也由此走上了研究中共党史的道路。

那一时期,金冲及几乎每天都泡在档案室中,看领导人的文稿、手稿、讲话记录稿、电报、书信等。此外,他还和同事一起走访当事人,核实材料。10多年间,他们走访过几百人,对乔冠华等人的访谈都在六七次以上。最终编写时,金冲及执笔写了大部分书稿,拿到其他人写的初稿后,也要不断修改。

1989年,《周恩来传》上册出版,邓颖超要身边人每天给她读20分钟。听完后,她对传记十分满意,找金冲及去家里谈话。邓颖超对金冲及说,这部《周恩来传》是一个创新,比较完整地反映了一些重要历史情况,并且澄清了一些问题。

这样的肯定,在写作上给了金冲及很大信心。之后,他又主编《毛泽东传(1893—1949)》《刘少奇传》《朱德传》,共同主编《毛泽东传(1949—1976)》《陈云传》等。后来,他总结出写作党的领袖人物传记要特别注重处理好的6个关系:传主和历史环境的关系;思想和行动的关系;正确和失误的关系;个人和集体的关系;性格和事件的关系;叙述和议论的关系。“传记写作的基本要求是不能写成‘千人一面’,还应突出重点,对于关键地方要着重笔墨,有分析和细节,要展现领袖人物活生生的、有血有肉的精彩人生。”

“编述领袖人物的生平活动和思想发展,都离不开20世纪这一宏大而又极为复杂的历史变迁背景。为此,我系统阅读了大量中央档案馆保存的原始档案。这也为我之后研究20世纪中国史和相关问题打下了基础。”金冲及曾经如是说。

退休后,金冲及所著大都与20世纪中国史相关。他花费3年时间,完成了4卷本的《二十世纪中国史纲》;整理编写《中国共产党的七十年》的过程,编著《一本书的历史》;提出新问题,写下6.7万字的长文《1927年:第一次国共合作的破裂》;担任《复兴文库》的总主编,选编近代以来重要思想文献……去年底,他还写了一篇论文《谈苏中七战七捷》,成了他最后的文章。

有人曾指出,当代人写当代史容易存在无法回避的时代局限性,故而“当代人不写当代史”。金冲及则认为,“当代人也好,后代人也好,各有各的时代局限性”,“作为一名史学工作者,把自己亲身经历的时代、亲眼看到或直接听到的历史,经过认真思考和严肃研究后写下来,是我们无可推卸的历史责任”。

2009年,金冲及被评为俄罗斯科学院外籍院士,也是中国历史学界继郭沫若、刘大年之后获此殊荣的第三人。

金冲及去世后,复旦大学专门发文缅怀他,文中写道:“他始终记得身为一个复旦人、一个历史学人的初心,为民族立志、为史学立心,为理想信念而奋斗终生。”

“二十世纪中国史阅览室”

在金以林的记忆里,父亲金冲及“生活上是一个极其乏味的人”,除了读书似乎没有别的爱好。

“我记得小时候,老金去理发,20分钟还要抱本书看,用他的话说‘不看书难受’。”金以林说。每次去北戴河度假,父亲必带一只小台灯——宾馆里的台灯不够亮,影响看书。印象最深的一次,是1976年唐山大地震时,金冲及正在文物出版社工作,一家人住在北京。北京也有强烈震感,不少房屋倒塌,他们住在马路边的抗震棚里。一天晚上,外面正下着雨,他看到父亲坐在一个小马扎上,撑着一把伞,在路灯下看书,看的是汤用彤的《汉魏两晋南北朝佛教史》。这一画面,一直停留在他的脑海里。

金冲及把心思都放在做学问上了,真正做到心无旁骛。而在生活上,可谓不食人间烟火。金以林记得,有一次母亲让父亲择芹菜,“老金把叶子都留在盆里,芹菜秆全扔了”,一家人哭笑不得。“生活的担子都落在母亲身上,子女的教育他也很少管,我学中国近代史都是自己选的。”金以林说。

除了和老朋友聚会,金冲及几乎没什么社交。“但如果有年轻人找他,请教学术问题或者人生困惑,他都愿意坦诚交流。”邵建斌说。两人相处10多年,成了无话不谈的“忘年交”。聊得多了,再加上经常读金冲及的文章,并将金冲及的手稿录入电脑,原本做行政工作的他渐渐对历史感兴趣,转做历史研究,如今成了一名党史工作者。

2014年和2015年,年过八旬的金冲及进行了一场“壮游”——两次重走长征路。邵建斌曾跟着金冲及一起翻越夹金山,过松藩草地。当时海拔4000多米,很多人有高反,金冲及却没事儿。看着曾经出现在自己笔下的地方,金冲及感慨万千。“要读万卷书,也要行万里路。身临其境,确是惊险,在这种感触中,对历史,尤其是党的历史的理解就更深了。”金冲及说。

金冲及这一生,爱读书也爱藏书,基本上也都是以史料为主。听说北京大学成立“中华人55ce086c65e51c19833e2f73595d014a93394efdcbf151048f91008f20ab9c8b民共和国史研究中心”,正向社会征集国史文献,他特别叮嘱家人将自己的藏书捐给北大,其中包括他自1949年11月创刊就开始收集的全套《新华月报》,还有《新华文摘》《中央日报》《大公报》等民国报刊影印本百余种,以及大量近代中国人物文集、回忆录、日记等,共计1万多册。

“他曾经戏称自己的藏书可以建一个‘二十世纪中国史阅览室’。他不愿意独享,想开放给更多青年学子,让更多的人借阅、参考档案文献和一手史料,进行更深入的研究。”金以林说,这算是老金留下的一个遗产。

编辑 余驰疆/美编 苑立荣/编审 张勉

金冲及(1930—2024)

生于上海,著名中国近现代史和中共党史研究专家。中共中央文献研究室研究员,北京大学、复旦大学、中国社会科学院兼职教授、博士生导师,俄罗斯科学院外籍院士。主编或参与主编有《毛泽东传》《刘少奇传》《周恩来传》《朱德传》《陈云传》《邓小平传略》等。著有“金冲及文丛”14种等。