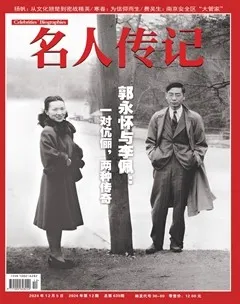

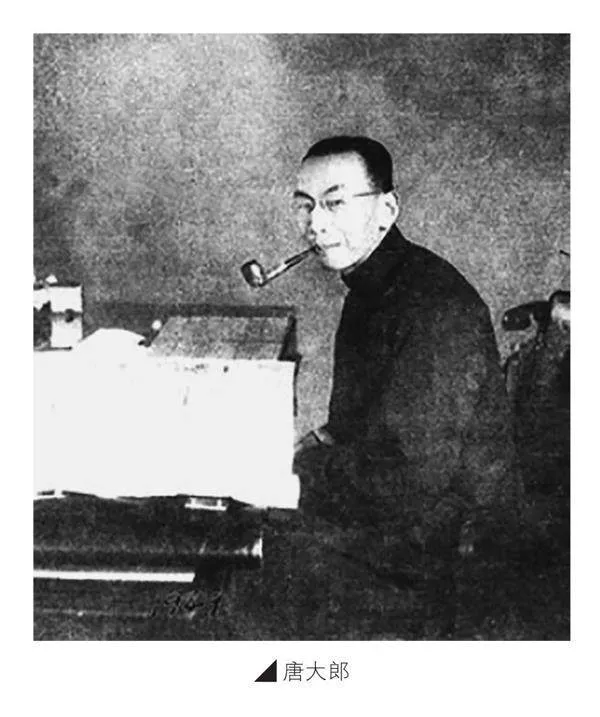

“小报状元”唐大郎

2024-12-07陶方宣

民国时期的上海是中国报刊发祥地,各类报纸杂志多如牛毛,催生了一大批报刊创办人,唐大郎便是其中的佼佼者。若论办报办刊的财力物力,他比不上当时上海滩首屈一指的“报刊大王”邵洵美,但是凭借一腔热血和满怀热爱,他联合同人龚之方等在上海创办了一系列小报,被当时报界称为“小报状元”。

上海“小赤佬”

唐大郎原名唐云旌,大郎是他的笔名。1908年,他出生在上海远郊嘉定一个落魄家庭。虽然家道中落,但唐家依然是嘉定有名的书香门第。父亲唐锦帆是位饱读诗书的老先生,母亲钱氏老家在江苏常熟,是明末清初文学大家钱谦益的后人。钱家拥有名冠江南的藏书楼——绛云楼,钱家后人个个都会写诗诵吟,爱书成痴,唐大郎出生在这样的家庭,自然而然喜欢上了阅读与写作,他很小就在喜欢写诗作赋的舅舅钱梯丹的指导下学会了作诗。

唐大郎十五岁那年,为躲避战乱,他们一家离开嘉宝前往上海投靠舅舅。钱梯丹当时出任上海中法储蓄会经理。那时,上海滩有多家外国人牵头创办的储蓄会,通过有奖储蓄吸纳大量民间资金。中法储蓄会是其中较有影响力的一家,在北京、天津、南京、上海、杭州、汉口等地都设有分会。父亲早早去世后,唐大郎的未来就由舅舅一手安排,舅舅利用工作之便,将他安排进了银行做实习生。唐大郎很快熟悉了业务,曾在银行清点钞票比赛中获得第一名,没几年就从实习生晋升为办事员。年轻气盛,收入丰厚,加上当时的上海滩五光十色,声色犬马,他渐渐放荡起来,喜欢出洋相,酷爱出风头,流连于上海滩戏院书馆,成了玩世不恭的上海“小赤佬”。他还是坊间知名的京剧票友,常常蹿上舞台搂着演出的女伶不放,插科打诨,出丑搞怪,引得全场哄堂大笑。

毕竟生于文化之家,业余时间虽说贪玩爱闹,但是为报刊写稿却是他难得的爱好。加上当时上海报刊业一片繁荣,新创办的报纸杂志数不胜数,他在午休时随便写上几百字,第二天便可以在报纸上看到。他口无遮拦,百无禁忌,读者很爱看他写的文字。唐大郎文章越写越多,其专栏文字在各家报刊遍地开花。他有心从银行辞职投身报刊界,却迟迟没有行动,毕竟在银行的收入实在丰厚,他有些舍不得。

就在这时,他遭遇到一桩麻烦:他在工作中掌握了时任中国银行总经理张嘉璈一笔徇私舞弊款项的内幕。张嘉璈是当时上海银行界大佬,还是著名诗人徐志摩太太张幼仪的四哥,唐大郎偏偏想要和他掰掰手腕,准备写稿在《大晶报》上揭发此事。张嘉璈托人说情想私了,并公开放言,要给唐大郎安排一个更好的职位,上班或不上班悉听尊便。此事发生后不久,加上银行业内高层对他长期只顾写稿,对本职工作兴趣不大颇有微词,唐大郎思前想后,决定辞职,正式投身繁盛一时的上海报刊界。

办小报如鱼得水

唐大郎离开银行后的第一份工作就是做小报《东方日报》的编辑,给他介绍这份工作的是另一份小报《大晶报》的创办人冯梦云。

白天做编辑,晚上给上海众多小报写稿;从前是利用业余时间写稿,如今是专业撰稿人,唐大郎的稿件频频出现在上海众多报纸杂志上。他以一个小报从业者的眼光观察时局世情,在编报之余读书、写稿、赴宴、观影、听戏、会友等,忙得不亦乐乎。上海灯红酒绿的生活和报端活色生香的花边新闻,给他提供了丰富多彩的写作素材,他的文章备受小报欢迎,也备受市民喜爱。

彼时的上海似乎特别适合小报的发展,自1897年6月第一种小报《游戏报》创刊后,小报前后活跃了大概半个世纪。小报与大报不同,“记大报所不记,言大报所不言”,尽可能远离政治,大量刊登社会新闻、明星逸事、名人花边,这也是唐大郎办小报的宗旨。

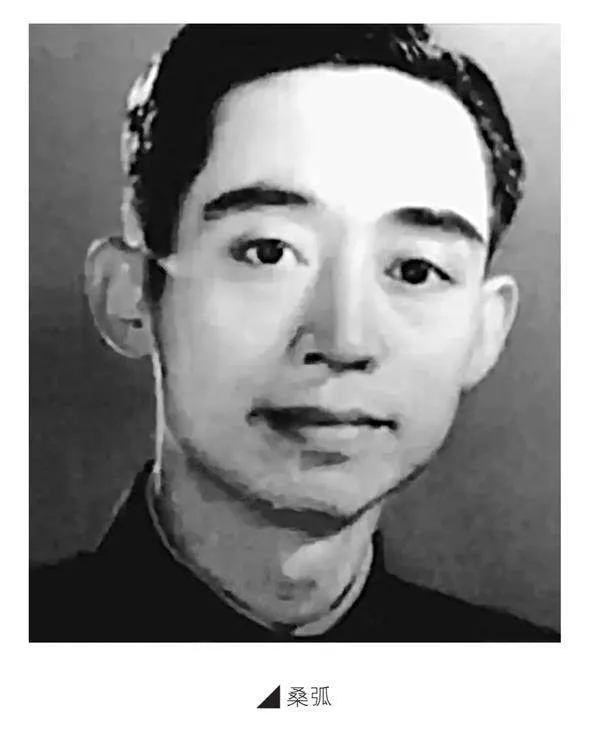

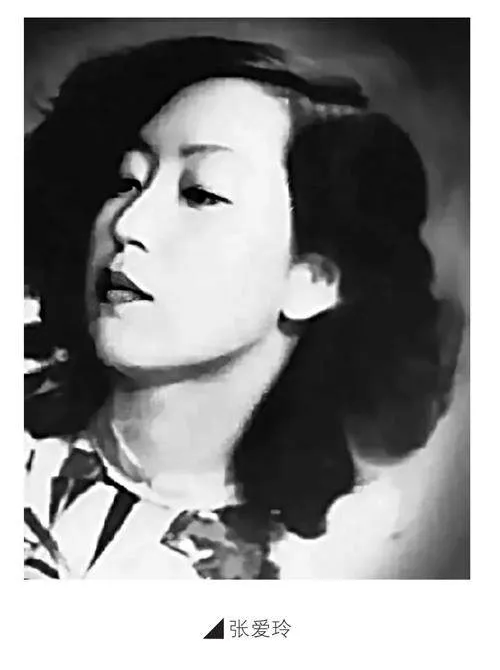

当时给小报写稿的作者很多,比如著名的实业家兼编剧胡梯维、导演桑弧,包括苏青、张爱玲等知名作家,甚至鲁迅、夏衍这样的著名作家,也纷纷化名为小报写稿。而各个小报作者文笔各有不同,比如唐大郎,他以短小诗文为主,每天要为五六家小报写稿,日积月累,他越写越顺手,一题在手,顷刻成篇,令人叹为观止。他的诗风近似清代龚自珍,又好似明清竹枝词,嬉笑怒骂的同时不乏俚巷俗语,既尖酸刻薄又爱憎分明,一时间,唐大郎之名称雄上海小报界,被人们称为“小报状元”,他亦被夏衍称为“江南才子”。他与胡梯维、桑弧也结成了好友,人称上海小报“三剑客”,还与时在《东方日报》编电影版的龚之方成了莫逆之交。

看到小报如此受欢迎,唐大郎与龚之方在 1945年4月合办了《光化日报》。这是一份典型的上海小报,偏重趣味性和娱乐性,但是品格、情调又不下流,非常正派。《光化日报》出版时间不长即遭停刊,只存在了五个多月,却被当代学者陈子善称为“一张很出色的小报”。

停刊之后,唐大郎与龚之方商量,决定改出《海风》周刊。1945年11月,《海风》创刊,逢周六出版。这是一种新型的类似于杂志的报纸周刊,是中国境内首次出现的报纸周刊,而它的出现完全是偶然的——龚之方为所出版的周刊设计开本时,将一张白报纸折来叠去,无意中正好折成十二页,裁剪后装订成一册,而这样一本小册子容纳的文字、图画,又与一份对开的报纸差不多,他们便决定以十二开本的长方形作为这份周刊的版式。

两人当下便进行了分工:唐大郎主管编辑,龚之方负责发行。两人天衣无缝的合作让《海风》在小报界异军突起,一时反响强烈,引来了一批跟风者,短时间内有上百种类似《海风》版式的周刊在上海问世,形成了一股周刊出版潮,并由此造就了中国报刊史上的一个专有名词:方型周刊(又称“方型周报”)。有的周刊不但抄袭《海风》的版式,连刊名也一并抄袭。一年后《海风》也遭停刊,原因是刊登了夏衍用化名写的几篇反内战文章,被人密告,当局认定这是“地下党打进小报界”。随着《海风》的畅销,跟风的方型周刊鱼龙混杂,很多以色情庸俗作卖点,甚至公开造谣,当局决定“一窝端”。唐大郎悲愤地对友人说:“我是方型周报的发行人之一,因为没有造过谣,也没有用色情来戕害过读者,向来无愧于心……”

那时,上海对媒体的管制比较严格。唐大郎是个不关心政治的人,有时甚至对自己的前途也很少规划。但是他的才华小报界都知道,他在文艺界的影响上海报人也都心知肚明,他因此受到被派到上海工作的夏衍同志的高度重视。龚之方在“共舞台”前楼租有一个精致的写字间,唐大郎经常去玩,文艺界的一些朋友也经常出入。到20世纪40年代后期,这里成了共产党进步文艺人士的联络点。这一时期,唐大郎与龚之方还先后创办了《小声报》《清明》《大家》《七月谈》等报刊。他们办一个,国民党查封一个,虽然最后被封得一个不剩,但是唐大郎毫不气馁,继续办。

“小报状元”牵手“小报作家”

“小报作家”“三流作家”是张爱玲的自称。她回忆儿时家中场景,印象最深的就是床头大叠大叠的小报。小报是父亲的最爱,母亲也是小报的忠实读者。每天下午小报送达,有时她竟和母亲抢着看。母亲坐在马桶上看小报时,看到精彩处就大声读出来。她就靠在卫生间门上听着,听到精彩处她们母女一起放声大笑。成年之后,只要一看到小报,她就有一种回家般的亲切感。早在散文《到底是上海人》中,她曾写到过唐大郎:

去年的小报上有一首打油诗,作者是谁我已经忘了,可是那首诗我永远忘不了。两个女伶请作者吃了饭,于是他就做诗了:“樽前相对两头牌,张女云姑一样佳。塞饱肚皮连赞道:难觅任使踏穿鞋!”多么可爱的,曲折的自我讽嘲!这里面有无可奈何,有容忍与放任——由疲乏而产生的放任,看不起人,也不大看得起自己,然而对于人与己依旧保留着亲切感。

这首打油诗的作者就是唐大郎。早在唐大郎创办《光化日报》时,张爱玲曾在该报发表《天地人》一文。那是1945年4月15日的《光化日报》,该文由六则互不相干的杂感组成,共六百余字。她和唐大郎经常读到对方的文字,都对对方有好感。唐大郎后来写过一篇文章《见一见张爱玲》,说自从读完苏青与张爱玲的作品,便对她们十分敬仰,称“现在上海出风头的许多男作家,他们这辈子就休想赶得上她们”。

时隔不久,唐大郎遇到张爱玲的一位表兄李先生,唐大郎对他说:“曾经想请她吃饭,结果碰了个钉子。”李先生拍胸脯为其牵线,却一度“消息杳沉”。李先生后来答复他说,“她姑母病了,她在伺候病人,分不开身”。

后来张爱玲在上海的处境变差,她非常无奈,只好搁笔不写,想淡出人们的视线。但唐大郎惜才,于是,帮助张爱玲出版了《传奇》增订本。

这本《传奇》增订本是由唐大郎与龚之方合办的山河图书公司出版的,据沈鹏年的《行云流水记往》一书记载,唐大郎不但请著名书法家邓散木为此书题写封面,还鼓励张爱玲写了《有几句话同读者说》刊于卷首。唐大郎后来在文章中说:“去年,《传奇》增订本出版,张爱玲送我一本,新近我翻出来又看了一遍,作者在封面的背页,给我写上了下面这几行字:‘读到的唐先生的诗文,如同元宵节将花灯影里一瞥即逝的许多乱世人品头论足。于世故中能够有那样的天真;过眼繁华,却有那样深厚的意境……我虽然懂得很少看见了也知道尊敬与珍贵。您自己也许倒不呢!有些稿子没留下真可惜,因为在我看来已经是传统的一部分。’我忽然想着,张小姐这几句话可以用作《唐诗三百首》(唐诗,唐大郎之诗)的短跋,同时请桑弧写一篇序文。他们在电影上,一个是编剧,一个是导演,在这本诗册上,再让他们做一次搭档。”

1949年5月上海解放后,小报文人何去何从一时成为令当局头痛的问题。各种传说纷起,称上海小报早划为精神污染之列而被一刀切了。唐大郎早就开始发愁:自己一辈子办小报,编小报,现在小报一刀切了,该做什么呢?他当时在《铁报》上开一个专栏《高唐散记》,在这个专栏里他写了篇短文《筹备小烟纸店缘起》,说他打算在弄堂口开一家烟纸小店糊口。当时上海的每一个弄堂口,几乎都有一个卖烟纸的夫妻店,他打算以此维生。在专栏中他悲观地说:“我将来预备同我的太太开爿小烟纸店,混他妈一辈子的。”“但我没有钱,现在想请朋友帮我的忙,大家来替我凑成功这爿小店。”

小店没有开起来,昔日的好友夏衍给他打来了电话,说他们已经重返上海。唐大郎在电话中说:“你来了,我就失业了。”夏衍说:“我来了,你就不会失业了。”

回到上海后的夏衍,先是担任华东军事管制委员会文教委员会副主任暨上海市委宣传部副部长,随后出任上海市委常委、上海宣传部部长、上海市文化局局长。上海市文管会成立后,之前办小报的一批人邀夏衍一起商谈创办小报的事,吃饭地点就安排在龚之方租的写字间。龚之方和唐大郎主要谈他们办小报的打算,许多事要向夏衍“请示”。其实在这之前,夏衍已经“批准”了他们再办小报,这次不过就是夏衍“面授机宜”:一是用旧小报的形式教育上海市民;二是维持小报从业人员的生活。

在夏衍的安排下,唐大郎与龚之方分别创办了小报《亦报》和《大报》。唐大郎此时又想到了沉寂多时的张爱玲,想请她出面写一写反应新时代、新生活的小说。张爱玲同意了,她觉得应该用一个新名字向过去的张爱玲告别,便化名梁京,在唐大郎主办的《亦报》上发表长篇小说《十八春》,连载了一年左右。在《十八春》刊出前三天,《亦报》就发出预告,强调《十八春》是“名家小说”。连载前一天,唐大郎又发表桑弧署名“叔红”的文章《推荐梁京的小说》,文中写道:“我读梁京新近所写的《十八春》,仿佛觉得他是在变了。我觉得他的文章比从前来得疏朗,也来得醇厚,但在基本上仍保持原有的明艳的色调。同时,在思想感情上,他也显出比从前沉着而安稳,这是他的可喜的进步。”

《十八春》连载完后的第二天,唐大郎就去看望张爱玲,随后在《亦报》上刊发《访梁京》一文,告知读者等《十八春》修订好后,《亦报》马上推出单行本。八个月之后的1951年10月,《亦报》又以显著位置刊出“梁京继《十八春》后新作,中篇小说《小艾》日内起刊”的预告,四天后《小艾》正式连载,至1952年1月结束。

笔耕不辍

新中国成立后,宣传主管部门对报纸杂志提出新的要求,大量民办报刊纷纷被取缔或合并。在这之前,因为业务萎缩,《大报》《亦报》已合并成一报,但是报社采编人员仍有二十多人,他们的去向成了令人头痛的难题。这时候上海正在筹办《新民报晚刊》,急需人手,唐大郎就被安排进入《新民报晚刊》工作。

《新民报晚刊》是《新民晚报》的前身。《新民报》于1929年9月9日在南京创刊,九一八事变后,《新民报》积极宣传抗日,深得人心,影响日益扩大,在全国主要城市成都、重庆、北京、上海都办有子报,成为国内著名的报纸。新中国成立初期,《新民报》成为当时北京出版发行的唯一一家地方性报纸,发行量高达三四万份,报社经理是著名作家张恨水。1952年,《新民报》被改造成《北京日报》出版。在上海,为了填补小报取缔后出现的空白,宣传部门建议出版《新民报晚刊》,随后它被正式更名为《新民晚报》,开启了上海小报的新阵地。

唐大郎进入《新民晚报》后,一直主持副刊《繁花》。在夏衍的安排下,他在报社的待遇一直比较好,和主编、社长同级别。唐大郎也不负信任,积极适应新社会,还奔赴北京华北人民革命大学学习。重返工作岗位后,他一方面带领青年记者深入工厂、农村参观采访,团结新老作者,取长补短;另一方面推陈出新,力求创作出符合时代要求的新篇章。他主持的副刊《繁花》,刊发了大量歌颂社会主义建设成就的文章,成为一块五彩缤纷的文艺百花园。而他自己也一直笔耕不辍,直到七十三岁临终搁笔为止。