体、技、形的多态演进:中国岩画中原始体育形态的民族性转向研究

2024-12-07王晨童永生

摘 要:中国岩画所见的原始体育形态是最为古老的肢体运动,也是探索民族体育源头的重要考古材料。运用图像学、体育人类学、体育学、民族学等方法探究岩画中的原始体育形态反映出的民族属性。研究认为,民族体育对原始身体教育形态、娱乐竞技形态、仪式化体育形态的体式、技术和形式进行承袭;岩画中原始体育形态所展现的丰富的技术体系、表演性的动作以及集体的原始赛会实现向民族体育的演进;原始体育因社会功能扩展、族群文化认同与个人需求升级的三重因素完成民族性变迁;我国民族体育的未来发展,应坚守原始体育在传承与交流中体、技、形的一贯与连续路径,彰显民族色彩。

关 键 词:中国岩画;原始体育形态;民族体育;体育文化

中图分类号:G852 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)06-0025-08

Polymorphic evolution of body, skills, and forms: A study on the national turn of primitive sports patterns in Chinese rock paintings

WANG Chen,TONG Yongsheng

(School of Design,Jiangnan University,Wuxi 214122,China)

Abstract: The primitive sports forms seen in Chinese rock paintings are the most ancient physical sports, and they are also the important archaeological materials for exploring the origin of national sports. Using the methods of iconography, sports anthropology, kinesiology, and ethnology to explore the national attributes reflected in the primitive sports forms in rock paintings. The study finds that national sports inherited the body style, technique and form of the primitive physical education form, recreational and athletic form, and ritualised sports forms, respectively. The rich technical systems, performative movements, and collective primitive games shown in the rock paintings of primitive sports forms have achieved the evolution to national sports. The primitive sports had completed the change of ethnicity due to the triple factors of social function expansion, cultural identity of the ethnic group, and personal needs upgrading. Given those mentioned above, the future development of national sports in China should adhere to the usual and continuous path of body, skills, and forms in the inheritance and exchange of primitive sports, and then highlighting the national colors.

Keywords: Chinese rock paintings;primitive sports patterns;national sports;sports culture

中国古代岩画遍布南北,记录着远古先民射箭、摔跤、马术、舞蹈、武术、杂技等身体活动形态,其相较于纯粹生存劳动,更以技能动作的形成为目的,可见原始体育形态的端倪。由身心需求产生的体育活动出现在原始部族渐进发展的社会当中,逐渐形成独特的姿态体式,展现独立发展的一贯脉络,最终地域性浓厚的体育文化聚合升华实现民族性转向,民族性的传统娱乐与体育活动就出现了[1]。岩画中早期民族体育的特点已经显现,从中可见原始体育多态的承袭与演进历程。

关于岩画中原始体育形态与民族体育的关系,前人大多由岩画中体育的形态与功能联想到民族的习俗与神话,视其为民族体育的起源。比如广西岩画中蹲踞形态与壮族蛙形舞的关系[2],再如西藏岩画中射猎形态与藏族骑射的关系[3],如此种种,不一而足。但以上文献未对原始体育演化民族体育过程具体的承袭方式、演进表现以及发生机制做出详细阐述。原始体育的民族性转向不是一蹴而就的,有着自身的发展规律与路径,研究将通过对岩画中的原始身体教育形态、娱乐竞技形态、仪式化体育形态进行探讨,从混沌的原始文化分野出体育文化相对独立的发展道路,挖掘民族体育多样化的源头形式。

1 民族体育对岩画中原始体育形态的承袭方式

1.1 对岩画中身体教育体育的体式延展

在物质生产的实践过程中,原始先民发觉灵巧的动作与持久的耐力成为身体素质的必备要求,因此开始有意识进行身体教育,形成一些基础的身体姿态,便于普及学习,且能极大程度锤炼肢体,提高身体素质,发展身体机能。体育对肢体运动的解放与激发使一些原始部落在生存、生产、斗争中受益匪浅,因此代代延续了基础的身体教育形态,将基础体式延展成表演性的套路动作,逐渐发展成民族健身娱乐项目。

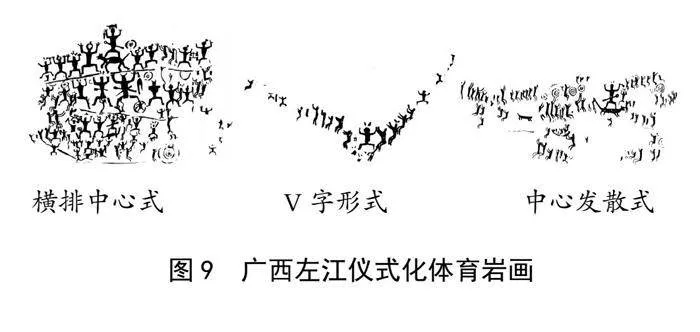

1)岩画中蹲踞上举形态延展的壮族拳法体式。

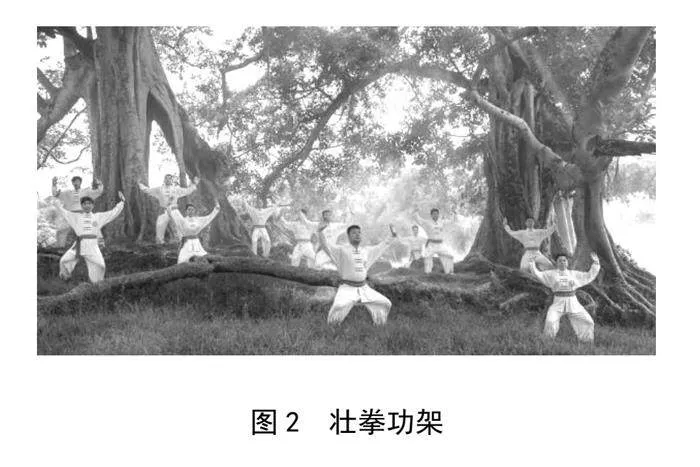

南系岩画中表现的身体教育形态是以练习人体四肢灵活配合为根本,以求更好完成生活作业。常见的基本人物形态为双腿岔开曲膝做马步,双臂垂直上举,称之为蹲踞上举形态,在广西左江、云南沧源、云南它客、贵州龙里、四川珙县等正面人物岩画中都有出现。以广西左江的蹲踞式岩画为例(见图1),从运动学角度看,双腿岔开呈马步使得人体重心降低,形成稳健底盘,双臂伸展向上举,大腿与大臂肌肉处于紧绷状态,形态极富有力量感,动作处于即刻发力状态[4]。在原始社会的代际传习中,身体教育形态对于先民躯体的锤炼更加规范与科学,从基础姿态延伸出成套的健身动作,将四肢的运转配合发挥至极。例如,由广西左江岩画中最基础的蹲踞上举形态,逐渐延展出多种体式(见图1)。其一,四肢动作不变,腰部倾斜,形成歪蹲踞上举形态。其二,下肢做马步,一侧上臂抬高,形成蹲踞斜举形态。其三,下肢做深蹲马步,上臂肘部伸直,手腕上举,形成深蹲踞平举形态。在蹲踞上举形态的复杂变化中逐渐将肢体拉伸至动作极限,同时在摸索中规范出成熟的发力姿势,延展出之后民族传统体育活动的套路动作。变形的蹲踞上举形态展现的站桩下肢与上举双臂逐渐成为运功的起势动作,似是现代广西左江流域流行的壮拳功法——七步铁线基本桩功(见图2)。蹲踞上举使得四肢伸展、重心稳定,是先民熟练掌控肢体形成的大架子,将此体式承袭下来形成的壮拳粗犷朴实、功架清晰。通过蹲踞上举形态延展出的体式易将核心收紧,使得筋骨贯通,气力汇聚丹田,行拳时以气催力,形成壮族拳法沉实稳健、拳势刚烈、多短打、擅标掌、少跳跃的民族体育特征[5]。

2)岩画中拉弓瞄准形态延展的蒙古族射箭体式。

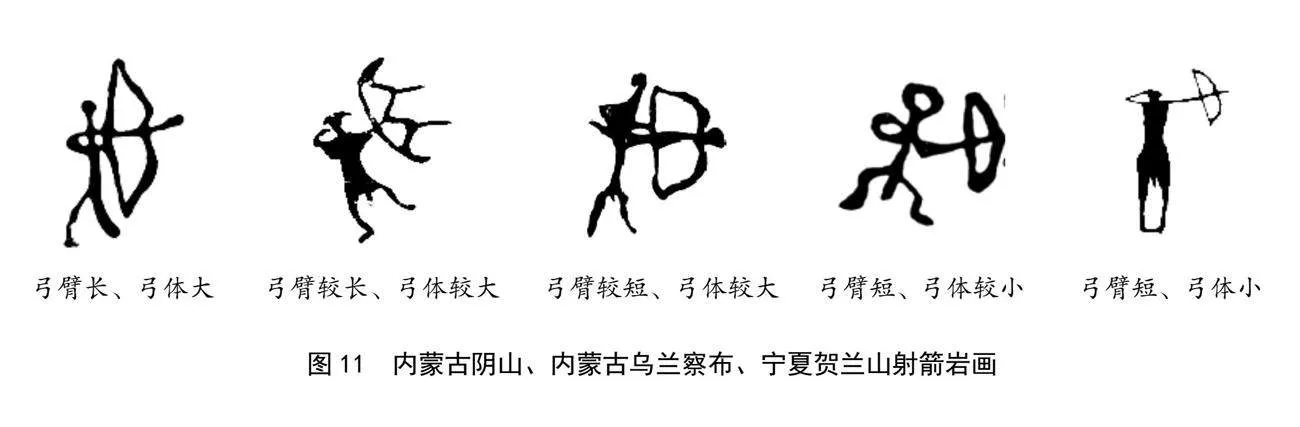

北系岩画中表现的身体教育形态多以上肢拉练为主,进行力量搏斗与对抗,完成对人或兽的征服,《后汉书·乌桓·鲜卑传》记载古代北方游牧民族:“俗骑射,弋猎禽兽为事”[6],因此拉弓瞄准的习射练习成为北系岩画中重要的身体教育形态。内蒙古阴山、内蒙古乌兰察布、宁夏贺兰山等地都有大量弓手岩画。原始社会的弓箭从旧石器时期开始,就是决定性武器,不论是生产生活,还是搏斗战争[7]。以内蒙古弓手岩画为例(见图3),从运动学看,图中人两腿分立,腰背竖直,重心稳定,双臂肌肉紧绷,向一侧平举或斜向上拉弓,是稳定扎实的瞄准姿态。身体形态富有稳定的力量感,讲求以瞬时爆发力完成狩猎野牲。在原始部落生活中,先民不断提高稳定射术与爆发力量以熟练完成对猛兽的狩猎,以拉弓瞄准这一基本身体形态为基础,逐渐练习蹲射、跪射、奔射、骑射等(见图4),在新石器时代延展射箭的体式。

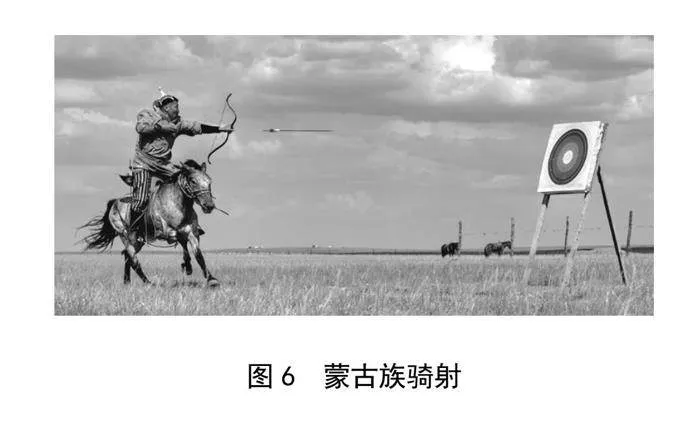

特别是以基础拉弓形态配合马术,形成更具速度与杀伤力的骑射。以宁夏贺兰山骑射岩画为例(见图5),原始先民在动态坐骑上稳定身形,在快速移动中精准射击,实现人体腰、背、跨、肩、上肢的合作发力。多样拉弓姿态可见愈发成熟的射猎技能,在大型狩猎活动后激发人与人之间的竞争比拼意识,催化不同射箭体式与技巧发展,一定区域的人群受此影响不断传习与改进,发展出游牧民族的特色体育。如依赖弓箭狩猎与作战的蒙古族发展竞射活动,在13世纪成吉思汗统一蒙古诸部后,射箭得到迅速发展,主要分为静射与骑射两种。静射显然是由史前各式的拉弓瞄准形态延展而来,现代蒙古族静射(见图4)也依然分为立射、卧射、蹲射3种,箭靶替换成更具趣味与娱乐性的物品,因此形成射毡片、射柳、射兔、射簇等射箭样式。另外,史前岩画中的骑射形态在聚落纷争中演化成军事体育动作(见图5),在对抗斗争中促成了骑射的民族性转向。元代崇武,蒙古族重视骑射技艺,甚至发展出百人骑射比赛,射手身着各色蒙古袍,背荷弓箭,在发令后瞬时驭马驰骋,同时迅速张弓,瞄靶劲射。比赛规则规定一马三箭,即每人每轮射3支箭,共射9支箭,比赛实行淘汰制,以中环多少评定名次,场面颇为激动人心[8]70-71(见图6)。在岩画中原始拉弓瞄准形态的承袭中,可见速度迅猛、精度更高、射程更远、靶心多样的民族竞射的形成。

1.2 对岩画中娱乐竞技体育的技巧传承

岩画中竞技娱乐体育形态是基础身体教育的下一阶段,它超越劳动与身心引发的需求,通过富有竞技性与娱乐性的体育活动,极大限度展现肢体训练出的力量、技巧、速度等。原始娱乐竞技体育中表现的身体技巧丰富、独特,更具区域性与专门化,与现代民族体育所用技巧基本相似,是向民族体育演进发展的关键。

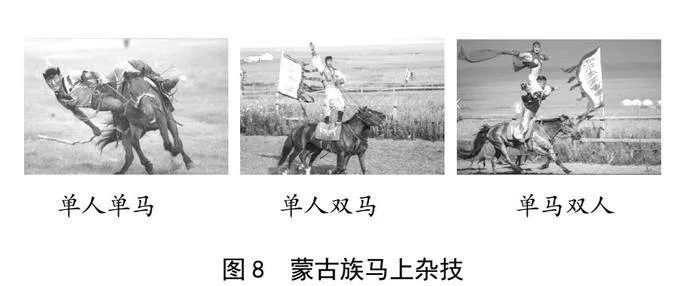

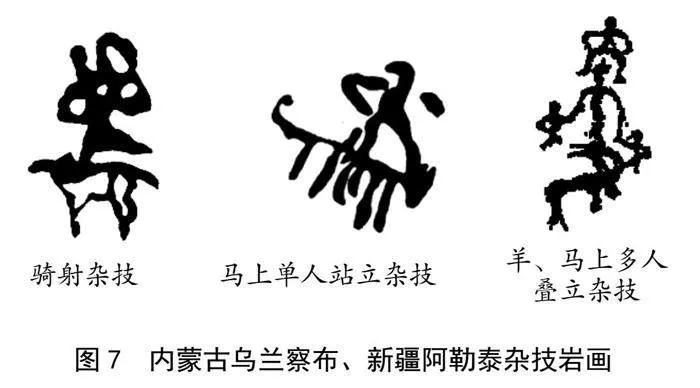

例如,以驭马配合射箭形成的骑射在教育传习中,其肢体张弛、力量施加超过原始劳动生产所需的技术能力,高超的骑术发展出更具观赏性与刺激感的马上站立、倒立、叠立等平衡技术,这是原始先民在改造客观世界中通过改造自身来驾驭事物规律的开始[9]。岩画中的这些马上技术从新石器时期出现并始终伴随人类的发展,依然存在于现代民族的马上活动中。以内蒙古乌兰察布骑射杂技岩画为例(见图7),一人双脚或单脚立于马背之上,双臂持弓拉满,手臂、躯体在飞奔的马匹上保持平衡稳定,达成人与马相协合一。岩画中原始的骑射在削减了狩猎牲畜、军事战争的功能后,多人竞技的休闲趣味增强,弓箭成为比赛用具,马术、射术为娱乐比拼所用,马上的骑射杂耍技巧在融入民族特色的风俗、装饰后,直接实现民族性体育的变迁。原始先民的形体不断锤炼,随着社会发展与意识成长,娱乐游戏消解了完全功利的技能传习,在基础形态上演化出了更具柔韧、技巧的体育活动,在一定区域内流行起来[10]。内蒙古乌兰察布、新疆阿勒泰岩画中还有杂技岩画(见图7),展现了单人站立或多人叠立于马匹或山羊上,有的还仅以羊角为支点,在展示身体平衡技巧时加入挂臂负重等动作,可见杂技之惊险。蒙古族、哈萨克族等的民族马上平衡杂技完全承袭了岩画中的杂技技巧,在运动的家畜上稳定身形摆出特色的造型动作。例如展现的单人站立在并驾双马之上,一手执缰绳控马,一手向上伸展;还有双人叠立于马上,一人跨坐另一人肩膀之上双臂打开,二人共同立于驰骋的马背上(见图8)。重心垂直一线,可见腰腹、肩臂极强的控制力与爆发力。马上杂技是现代北方游牧民族节日活动的必备项目,参赛选手将骑术、射术与肢体姿态在极致中展现控制配合为边塞宴会助兴。

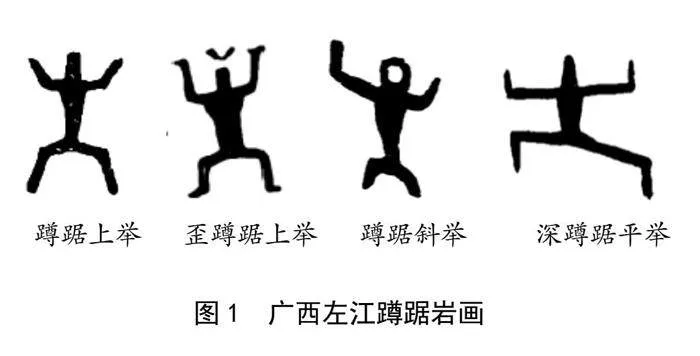

1.3 对岩画中仪式化体育的形式保留

仪式化体育是史前部落群众性的大型活动,通过集体仪式化的舞蹈、巫术等动作与神沟通以祈求丰收增产、繁衍生息、征服自然,在崇神敬圣中构建原始宗教信仰体系,凝聚族群意识,维系族内团结[11]。劳动型的舞蹈转化为体操式的巫舞,仪式强行将族群中的人统一理念,民族体育就在族群信仰的认同与体育动作的统一中诞生[12]。由巫师携众的齐整群舞所形成的横排中心式、V字形式、中心发散式队列,成为之后民族群众体育的主要表现形式。

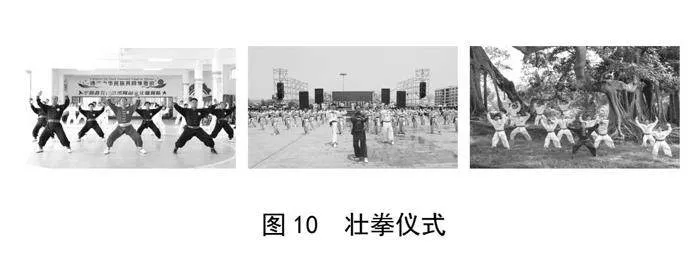

岩画中蹲踞上举形态群聚成的仪式化体育,以广西左江大型体育岩画尤为典型,画面呈横排中心式队列,有明显首领形象位于第一排中央,其脚踩牲畜之上,双腿做马步,腰携环首佩刀,双臂上举,五指分开,左手挂一短剑,头部顶一牲畜,组成身量高大的部酋或巫师蹲踞形象。由他率领的其他民众,皆模仿其蹲踞上举的姿态正身或侧身齐整分列在他的两侧和身后,他们伴随着铜鼓争鸣,一齐曲膝踏步,伸臂祈祷,置身于大型的巫术仪式中以舞降神。中央的教领巫师在民族发展中身份逐渐替换为专职的武术讲师,与现代壮拳在集体教学后对套路姿态进行操练的队列场景一般无二(见图9)。原始仪式化体育在首领巫师的引领组织下,有序的变换队形、正侧身排列形成多种富有节奏的中心式布局,如左江岩怀山的V字形仪式化体育岩画(见图9),中心首领头戴双角做蹲踞上举姿态,群众模仿其姿势以正身或侧身在其左右呈V字排列,形成首领突显的仪式体育。还有左江花山的中心发散式仪式化体育岩画(见图9),画中部酋腰携环首长剑,头戴双角,也做蹲踞上举姿态。身周众人以他为中心向里或向外侧身排列成一线,向四周发散出去。在实现民族体育转向后则逐渐削弱中心巫师的主体地位,剥除巫术色彩,在中心集合型队列中保持群众的主体地位,将领操人也融入进集体阵列的变化中,逐步转变为集舞武、健身、娱乐于一体的大众化的壮拳仪式展演活动(见图10)。

民族体育对岩画中原始体育所见的体式、技巧、形式进行承袭,它们的长久留存得益于内在的技术特点、功能意义、情感价值等方面的社会适应,随着社会发展逐渐细节完备、规模壮大、意义深化,凸显出清晰的体育特色,形成民族文化,达成民族体育转向。

2 岩画中原始体育形态向民族体育的演进表现

2.1 技术体系的丰富

人类技术体系不断丰富与完善,社会分工就开始了人类主动性活动的进程——从一种自发的行为转向自觉的行为[13]。技术的参与将原始体育规范进严肃性、秩序性的发展路径,使得体育技能的展现更具浓厚的区域化、民族性。技术体系的成熟更是实现了体育与劳动、战争、祭祀等活动的分野,凸显出鲜明的娱乐健身功能,自然催化民族体育的诞生。

例如,原始狩猎活动中弓箭的成熟运用与广泛推广,伴随弓手岩画大规模出现,拉弓射箭成为日常生活中传习训练的体育活动。岩画所见的原始身体教育活动的产生与狩猎工具使用密不可分,工具的创造和使用,不仅为人类身体活动的自然机能上升为一种自觉、以自然为客体的活动打下基础,而且逐渐使人的身体运动成为一种专门化、规范化的活动[14]16。运用弓箭射猎的原始部族先民如获神力,可以轻易猎杀大型猛兽,因此在岩画中可以看到弓箭的频繁运用与练习,射术体系在实践中迅速发展。岩画所见的弓体由庞大、厚重向小巧、轻便转变(见图11),且弓箭形制多样,是原始先民在射猎活动中使用后,不断改进弓箭形态,再进行射弋练习后调整,再投入到原始生活中使用,如此往复[15]。从器械使用看,工具的发展带来技击能力的进步,原始先民不仅使用工具狩猎谋生,实现对自然野牲的征服,更觉醒了自我身份意识,形成与他人激烈的竞争对抗[13]。技术体系的不断改进,使得原始射箭体育从力量、技巧、姿态以及器械等方面开始规范,同时技术体系完善过程中的差异化,直接造成同一体育类型所采用技术、器械不同,进一步促使民族体育分化,因此逐渐形成锡伯族射箭、蒙古族射箭、藏族射箭、瑶族射弩、苗族射弩等多样的民族射箭体育。

2.2 表演性动作的出现

在物质生产的实践过程和部落战争中,原始先民发觉身体素质的必备要求后,有组织地进行肌肉力量、四肢姿态、攻击技术等多方面的训练,在日复一日的锤炼中,增强了身体素质与肢体控制能力,使得动作在应用实践之上更具备了表演性,展现独特审美,加速民族体育运动的形成。

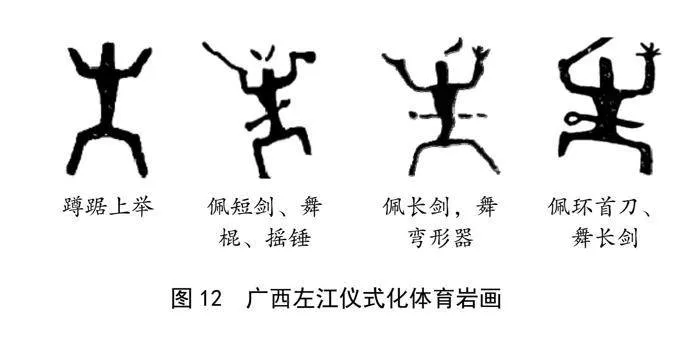

上述的广西左江仪式化体育岩画中所见由蹲踞上举式动作配合的双手或单手持械,进行的操练活动(见图12),这是由蹲踞上举形态训练后达成的人类上肢与器械的协调运用。广西左江岩画以蹲踞上举形态为基本动作,有的腰间携短剑,左手舞棍,右手摇锤;有的腰间携长剑,左手持弯形器;还有的腰间携环首刀,左手执长剑,双臂配合脚步一边挥动一边舞蹈。在手脚分工、直立行走的基础上,被解放了的前肢的使用和制造工具的专门化,为更复杂表演动作的实现提供了保证,促使人类运动形式和机能的进化[14]16。总体上看,在首领带领下族人似乎皆是程式化的呆板动作,但下肢分立的马步与高举的双臂形成的对称形体,做出脚步配合的持械舞动,乃是原始先民对肢体成熟的运用与控制,强悍的身体素质加之系统训练才能形成齐整的长时间操练表演。因此这根本不是僵硬的身体动作,而是大型体操式表演。顶天立地的肢体舒展出澎湃的力量,齐整的舞姿振奋出激昂的精神,表演性的壮拳武术体式显得更具观赏意义与审美价值,已是民族展演体育的雏形。

2.3 原始集体赛会的形成

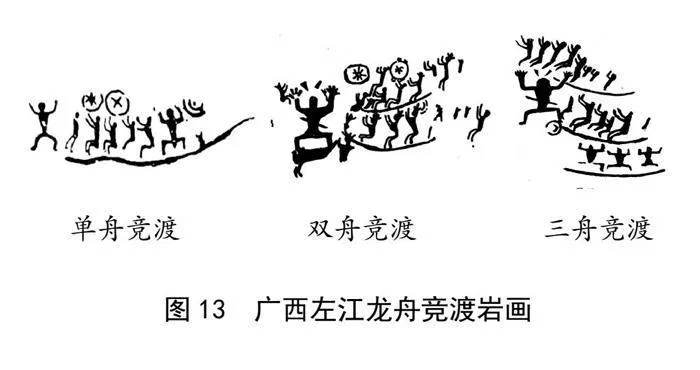

原始体育因比赛的对决模式,使得大量民众涌入其中,伴随活动设计与形式的增多,在原始部族聚落的发展壮大中掀起了群众性集体赛会。原始赛会有利于维系族内和平、团结各小聚落、祭奠祖先、祛灾攘病,显现出体育蕴含的族群文化,直接体现民族体育的属性,与现代民族体育大会的形式相似。

岩画中大型的娱乐竞技赛会,为多人协力项目,已是民族体育的展现。如广西左江的龙舟竞渡岩画(见图13),从单舟渡河,再到出现两舟并行竞渡,后又有三舟争渡,越来越多舟子竞相比拼,形成盛大的赛会。每条舟中有8人左右,呈侧身蹲踞上举姿态依次排开,前方是腰携短剑的正面蹲踞人物,舟旁伴有两面铜鼓。此时画中的蹲踞上举形态虽然与拳法体式关联不大,但同样是表演性动作,展现动作一致齐力前进的娱乐竞技活动,画面中似传达出阵阵鼓声与齐声呐喊,应是鸣鼓争渡的热烈祈赛场景。史前居广西左江流域的骆越人,因水网密布,草木繁茂,山峦绵延,所以常傍水而行。《淮南子·原道训》中记载:“九嶷之南,陆事寡而水事众。于是人民被发文身,以象鳞虫,短绻不裤,以便涉游,知衭攘卷,以便刺舟,因之也”[16]。江岸山岭雨水丰富,河道虬曲细狭,雨后容易洪水暴涨,淹没聚落田地,因此骆越人在江中摇楫竞舟,既是行渡技能的娱乐比拼,也是齐心祈祷的祀河活动。因动员人数众多、意义重大,渐渐成为全民族的集体活动,现代壮族、苗族、侗族、傣族等在端午节日都举办龙舟竞渡比赛,这项民族体育历史久远且盛行至今。各民族将民间舟子的头尾雕刻成龙形,比赛时若干青年水手着民族服饰随呼号齐力划船,另有锣、鼓手各一人,掌舵一人。在一定距离内,多条龙舟并发,以先到达终点者为胜[8]107-108。现代各民族的赛龙舟活动更为隆重盛大,以激烈的竞技比拼,博彩头、祈安顺。

从原始体育形态中逐渐完善的技术体系、出现的观赏性表演以及聚集成的大型赛会,推进原始体育功能多元化发展,人们进行身份认同,激发情感以形成民族性语境,体育活动的诉求一步步向本体转变,造就出民族体育文化。

3 岩画中原始体育形态实现民族性转向的机制

3.1 社会:仪式祛魅与功能扩展

岩画中所见的原始仪式化体育与巫术活动交织,在实践与信仰根源交融中演化出了原始宗教,从对自然铁律的顺从转向自主地去引导自然的进程,理性化驱动使得人的自主意识占据上风,仪式中神怪因素削减,世俗化的信仰祛魅。在这个过程中,文化自觉活动突显,体育实践的功能向健身、竞技、娱情等多维度扩展,民族文化的生命力开始延续[17]。

仪式化体育岩画中常伴随着牲畜活动、动物图腾和模仿,与先民的行为活动共同构成大型的祭祀体育仪式。以广西左江仪式化体育岩画为例(见图9),在画面中人物蹲踞式身体教育形态表现曲臂上举与曲膝半蹲的对称形象似是趴伏的蛙形。青蛙能捕杀田间害虫,蛙叫能警示天气,同时它还具有强大生命力与繁殖力,成为史前左江骆越人稻作文化祭祀信奉的神灵[18]。仪式化体育场景中对蛙神的行为模仿与顶礼膜拜,是巫术思维将人类与动物共同规范进自然发展的铁律中,在巫术活动中实现生殖力、生存力等的交感互渗[19]。因此,广西左江岩画中齐整蛙形仿生舞武是以系统训练的象征性动作祈求神灵降临,收获神力保佑风调雨顺、繁衍丰产,体现出仪式化体育深刻的社会意义[20]。而在社会发展与文化自觉的驱动下,民族的仪式活动中近乎赤裸的象征性行为减少了,现在以蛙形蹲踞上举姿态起势的广西壮拳,经过数百年的演变,原始信仰色彩减少,与崇拜动物强悍的繁殖力量相去甚远,多是学习其跳跃形态强健体魄、愉悦精神,大约只保留些吉祥寓意,娱乐内容从娱神逐渐转为娱人。在壮族传统节日当天的人们汇聚到露天广场,进行文艺表演和文体活动,运动健身与娱乐休闲的元素涌入民族祭礼活动中,宗教仪式祛魅,从为仪式构建的象征行为转向自我本体的叙事活动,彰显本体感受的人文精神,是仪式化体育民族化的世俗表现。

3.2 群体:族内教领与族群认同

族内的教领传习使得有着鲜明特点的原始体育得以传承,锤炼身体以能动的改造现实,或是通达神灵实现愿望信仰,规范成员行为同时凝聚族群意识,在代际传递中夯实族群文化认同,建立起稳定的民族传统体育文化,助推原始体育的民族性演进。

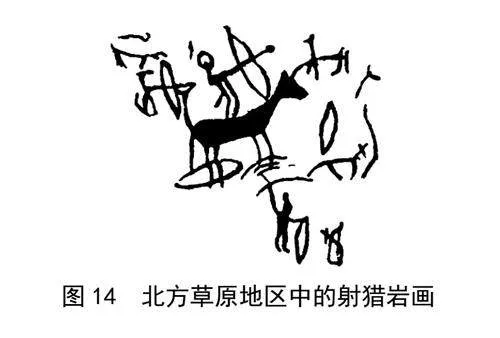

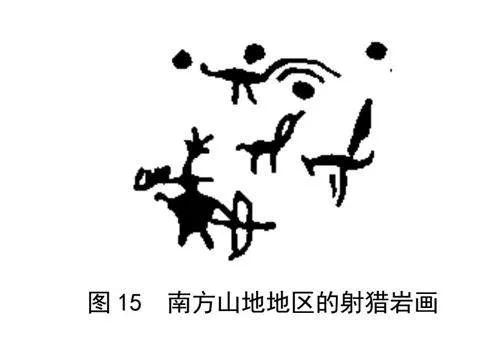

岩画所见原始体育的身体教育形态、竞技娱乐形态、仪式化体育形态等,使得肢体活动成为反复传习的运动,族群内部成员不断激励自身,从中逐渐推举出可担当教领任务的部落首领,以便统一规范动作要领与仪式程式,使得族内成员高效地学习掌握,同时也防止在代际传递过程中出现谬误,确保部族体育形态传习的完整性与独特性。部族的传习教授以稳定长久的内容与形式升华为族群象征,将散乱的文化在族群集体的认同中整合后形成鲜明的民族文化脉络,指引民族传统体育的传承。例如北方草原地区中的射猎岩画(见图14),展现野牲与人类激烈的对抗以及对多样射术的练习,因此之后北方藏族、蒙古族等射箭比赛的竞技性更强,规则设置挑战性高,以动态的骑射展现更高超的射术技能。而南方山地地区的射猎岩画(见图15),多表现小规模的狩猎、渔猎以及练习,因此之后南方苗族、傈僳族等的射弩比赛中的规则相较稍易,激烈程度稍逊,所用体育器械也有所不同。可见游牧文明与畜牧文明所造成的族群体育文化认同差异,指引民族传统体育的不同转向。1953年11月,国家首次在天津市举行了全国民族形式体育表演及竞赛大会,共有汉族、蒙古族、壮族、藏族、苗族、满族、哈萨克族等13个民族的395名运动员参与[21]。赛会进行举重、拳击、摔跤等竞技项目,武术、骑术、爬杆等表演项目,以及马球、舞狮、杂技等特邀项目展演。民族体育形态各异,可追溯到岩画所见各部族中的教育、竞技、娱乐、仪式体育的多态化民族性演进,深深地根植于鲜明的民族文化土壤中。

3.3 个人:情感需求与审美升级

在原始部族规模的壮大下,相对稳定自足的社会生活缓解了先民生存繁衍的压力,在相对满足马斯洛需求理论的生理与安全需求后,归属与爱的需求在个人内心产生,基于情感支撑和需要而迸发强烈的归属感和认同感[22]。部族内对于原始体育形态的承袭与演进向着多维功能发展,在潜移默化地改进生理机能、增强身体素质的同时愉悦身心,缓解心理压力,庆贺收获喜悦,以独特的民族姿态搭配鲜明的民族服装,形成了更符合情感审美的民族体育。

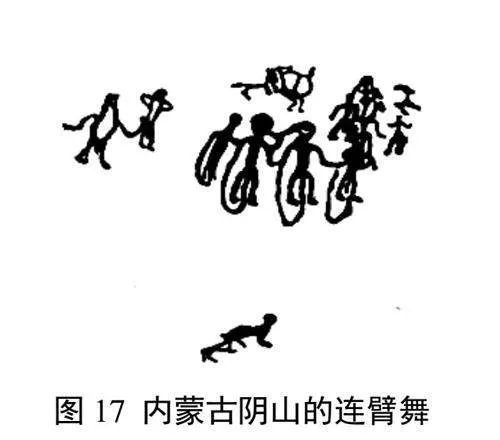

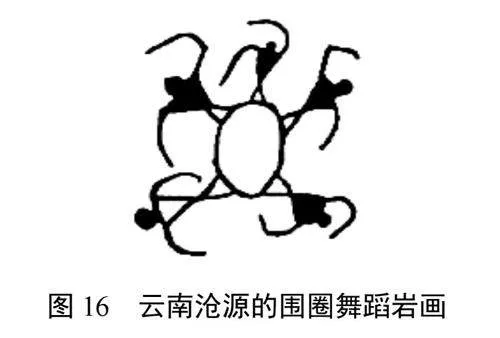

岩画中所见的从无序随意的手舞足蹈到出现舞姿独特、队形有秩的群舞岩画,暗示出原始体育形态的民族性转向。例如,云南沧源的围圈舞蹈岩画(见图16),五人双腿站立相连成的圆圈队形,配合有序的双臂摆动,似是组成永动的连续齐舞,独特的舞蹈动作与队形编排已带有民族展演体育雏形,与云南、广西等村寨的民间舞蹈相似,其洋溢出舞动的激情与喜悦,满足人类迫切的情感需求。还有内蒙古阴山的连臂舞蹈岩画(见图17),画面中央是四人连排舞蹈,皆系尾饰,每人的左臂与尾饰相连,右臂与旁边舞者相连,做连臂齐舞。整幅画面表现出狩猎收获后挽手踏地而舞,与现代新疆与蒙古等地的民族庆贺舞蹈类似,是民众们劳作过后愉悦情绪的释放。有序的体育化舞蹈是在族群文化约束下自我控制的形体释放,为文明化的情感表达提供有效路径,指引秩序化民族体育的形成[23]。南北方民族以体育运动获取情感补足时,根据民族风俗在实践过程中将体育逐渐塑造成符合审美需求的形态,编构独特的肢体姿态与队列阵型,引导积极健康的生活方式,在传统民族体育中满足身心需求,实现自我价值。

岩画中的原始体育在社会功能、族群认同以及个人情感的推动下,坚定样式形态,浸染地域色彩,在构建的形态体系中不断演化,发展民族体育的话语谱系,沿着文化脉络凝聚成多样化的民族传统体育活动。

岩画中所见的原始体育形态是由劳动、教育、娱乐、操练、祭祀等交织出的肢体运动,在发展中体育的功能与文化逐渐凸显,形成原始的身体教育形态、娱乐竞技形态、仪式化体育形态等,其在体式、技巧、形式的承袭与演进中,凝聚与传承了鲜明的民族特色,使得体育从其他社会领域中分野,完成了民族多态性体育的变迁。可见原始体育在社会文明进程中,一面挣脱在社会生存活动中的工具属性,锤炼与释放了人类身体素质极限;一面又规范细则,自我控制,约束在地域经济文化中。体育就在有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的社会共同体中表现出了稳定的民族属性[24],这是原始体育发展的必由之路。站在原始体育民族性转向的拐点,研究发现部族、村落中原始先民对体育的协调与共享,赋予整体性与群众性民族体育文化的内在力量[25]。如今,在民族体育的现代传承中,更应该找寻其古老的体育形态特征,回归民众传统的体育生活,使运动健身与愉悦精神相附随,建构本民族的体育文化身份,在文化交流中坚守本民族文化的主体意识,在传承创新中坚持轨迹的一贯性与连续性,永葆民族体育色彩。

参考文献:

[1] 林耀华. 民族学通论[M]. 北京:中央民族大学出版社,1997:399-400.

[2] 韦晓康. 从广西左江岩画看壮族传统体育文化的远古渊源[J]. 中央民族大学学报,1994(3):67-68.

[3] 罗帅呈,丁玲辉. 西藏岩画上的原始体育[J]. 西藏大学学报(社会科学版),2018,33(3):119-125.

[4] 何卫东,董必凯,谢平峰. 广西花山岩画中壮族武舞的传承研究[J]. 兰台世界,2016(6):156-158.

[5] 中国体育博物馆,国家体委文史工作委员会. 中华民族传统体育志[M]. 南宁:广西民族出版社,1990:143.

[6] 范晔. 后汉书[M]. 郑州:中州古籍出版社,1996:882.

[7] 恩格斯. 马克思恩格斯文集(第4卷)[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译. 北京:人民出版社,2009:34.

[8] 张涛. 中国少数民族体育[M]. 北京:五洲传播出版社,2007:70-71+107-108.

[9] 陈恳,李英,杨爱华. 中国杂技艺术中的体育文化解读[J]. 军事体育进修学院学报,2005(3):36-39.

[10] 赵柏成. 中国杂技艺术的发生、演进、类分与美化分析[J]. 山西青年,2018(4):242.

[11] 隋立民. 原始岩画的叙事画语特征[J]. 四川戏剧,2021(2):60-64+74.

[12] 费比恩. 起源[M]. 王鸣阳,译. 北京:华夏出版社,2011:169.

[13] 许利群,董传升. 论技术对体育起源的作用[J].沈阳体育学院学报,2009,28(6):51-55.

[14] 崔乐泉. 中国体育通史(第一卷)[M]. 北京:人民体育出版社,2008:16.

[15] 崔风祥. 贺兰山岩画与古代狩猎文化[J]. 武汉体育学院学报,2005,39(4):9-11.

[16] 赵宗乙. 淮南子译注[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002:19.

[17] 徐上斐,倪依克. 文化人类学视域下民族传统体育的现代性演进——基于康定转山的田野调查[J]. 广州体育学院学报,2023,43(5):20-26.

[18] 黄亚琪. 左江蹲踞式人形岩画研究[D]. 北京:中央民族大学,2012.

[19] 弗雷泽. 金枝:巫术与宗教之研究[M]. 徐育新,译. 北京:中国民间文艺出版社,1987:75.

[20] 隋立民. 生殖崇拜在岩画中的象形表现[J]. 乌鲁木齐职业大学学报,2020,29(3):28-33.

[21] 王涛,张三春. 团结奋进之歌——回忆1953年全国民族形式体育表演和竞赛大会[J]. 体育文史,1984(Z1):25-28.

[22] 胡万钟. 从马斯洛的需求理论谈人的价值和自我价值[J]. 南京社会科学,2000(6):25-29.

[23] 王松,阿柔娜,王长在,等. 体育化阐释与文明的进程关系研究[J]. 体育学刊,2022,29(2):20-25.

[24] 林耀华. 民族学通论[M]. 北京:中央民族大学出版社,1997:399-400.

[25] 孙晨晨,邓星华,宋宗佩. 全球化与民族化:中国民族传统体育的文化认同[J]. 体育学刊,2018,25(5):30-34.