三水区农村供水水质普查及其风险评价

2024-12-06何成

摘 要:为保障农村供水水质安全,本文对三水区直供水区域农村管网的终端及水质不利点进行了水质普查,根据不达标管网点相关资料分析,对普遍存在浑浊度和游离氯的水质不达标问题,基于模糊综合评价法,建立了农村供水水质风险评价体系,从而得到农村供水管网各管道水质风险指数,全面地掌握整个管网系统的水质风险。量化评价各管道水质安全风险,提出加强农村水质日常监测,加快农村旧供水管网的更新改造以及采取提高水质稳定性的必要措施。

关键词:农村水质普查;水质原因分析;模糊综合评价;水质风险评价;水质管理

中图分类号:X 24" " 文献标志码:A

1 农村供水水质普查概况

1.1 水质普查区域

佛山市三水区现辖下有西南街道、云东海街道、白坭镇、乐平镇、芦苞镇、大塘镇、南山镇7镇(街道)。共22个社区居委会,48个村委会,768条自然村。通过早期的两次农村改水任务,三水区自然村已实现27.55万农村人口的集中供水全覆盖目标。其中764条已全部接通市政供水管网,4条已通过加装小型膜处理净水设施实现高质量供水,纳入城乡供水一体化服务范围,覆盖比例高达99.8%。全域的11万农村用户,其中9万户已实现抄表到户,覆盖比例为81.8%。

本次水质普查的范围是供水公司直供水区域,农村管网的终端及水质不利点,包括水质投诉多发片区、管网压力不足片区、管网末梢点等,共采集255个自然村水样,分布在6个镇、街道,其中西南街道111个、云东海街道36个、乐平镇64个、白坭镇25个、南山镇15个、芦苞镇4个。

1.2 水质检测项目

本次水质普查水样检测项目共29项,按《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022)要求分类:微生物指标4项(总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数)、毒理指标8项(砷、镉、铬、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐)、感官性状和一般化学指标13项(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、耗氧量)、消毒剂常规指标1项(总氯或余氯)、非常规指标2项(氨氮、三卤甲烷)、参考指标1项(亚硝酸盐氮)。

1.3 水质普查结果

本次普查村镇总管不利点和管网末梢点共255个,检测项目29个,其中有33个普查管网点,个别项目水质指标超出国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022),合格率为87.1%(计算公式:合格点数/取样点数×100%),水质总体检验项目合格率为99.6%(计算公式:合格项数/总检验项数×100%),其中水质不达标管网点的超标项目主要为浑浊度、余氯、锌和铁。主要分布在农村区域,尤其街道城区周边的农村管网及镇周边的农村管网水质异常点较多。

2 管网点水质不达标原因分析

2.1 浑浊度不达标原因

在浑浊度不达标管网点中,管材为镀锌管和钢管占92.9%,PE管仅占7.1%,且管龄近10年及以上的占50.0%,镀锌管和钢管使用时间长内壁容易出现腐蚀,结垢增加,一旦水流方向改变或者流速突然改变,就会把管道内的结垢、铁锈冲刷出来,引起水黄、水浊,使浑浊度不达标。水龄长(超出24h)是引起浑浊度超标的原因之一,水在配水管及户内管内停留时间长,大部分时间处于停滞状态,因此微生物随机碰撞后会黏附并增加,从而导致浑浊度超标。

2.2 余氯不达标原因

余氯不达标管网点大部分位于偏远的农村,管线较长,用水量少,余氯不达标管网点水龄接近或超过24h的占78.9%。水龄长引起余氯衰减,从而导致余氯不达标。不达标的另外一个原因是镀锌管、钢管使用时间长和管材质量较差,使管道腐蚀、结垢,比较容易附着细菌膜消耗余氯,加速管内余氯衰减[1],导致村内末端用户水质余氯不达标。

2.3 锌、铁不达标原因

锌、铁不达标的管网点管材都为镀锌管,管内壁出现腐蚀使金属析出,导致管网水锌、铁不达标。

2.4 管网水质不达标的影响因素

通过分析本次管网不利点水质普查的水质数据和相关资料,管网水质不达标项目是感官性状和一般化学指标中的浑浊度、铁、锌和消毒剂常规指标中的余氯,引起这些指标不达标的主要因素为镀锌管、钢管使用时间较长,管内出现腐蚀、结垢,导致浑浊度、铁、锌不达标。管网水的流动性差和水龄长会使余氯衰减,微生物随机碰撞后发生黏附,导致余氯、浑浊度不达标。

3 农村供水水质风险评价

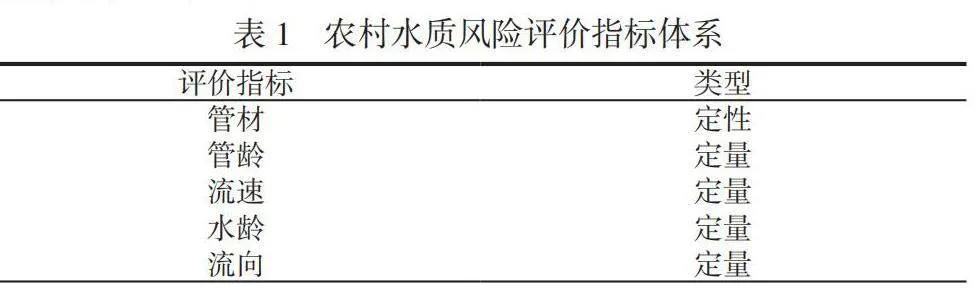

3.1 构建评价指标

通过水质普查的分析可知,三水区农村供水水质受水厂出厂水质、供水管网的管道材料(管材)、管道使用年龄(管龄)、管道水质滞留时间(水龄)和管道水质流速(流速)等影响。鉴于三水区水源是唯一地表水,出厂水水质指标稳定,优于《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022),因此将以上影响因素简化,不将水厂水源及出厂水质作为评价指标。考虑农村建设格局的变化,会使供水管道水流流向经常发生改变,剧烈的水力波动会冲刷管道内原有较稳定的附着物,从而使管道内的微粒随着水流流向用户,导致饮用水水质超标,出现水质污染公共卫生事件。因此须根据管材、管龄、水龄、流速和流向这5大因素设计农村水质风险评价指标体系,见表1。

3.2 设计评价集

为评估农村供水水质风险,设计其存在的风险大小,将农村水质风险评价指标体系中各评价指标划分为采用的评价等级数,通常分为5级(轻微风险、较小风险、一般风险、较大风险、重大风险)。

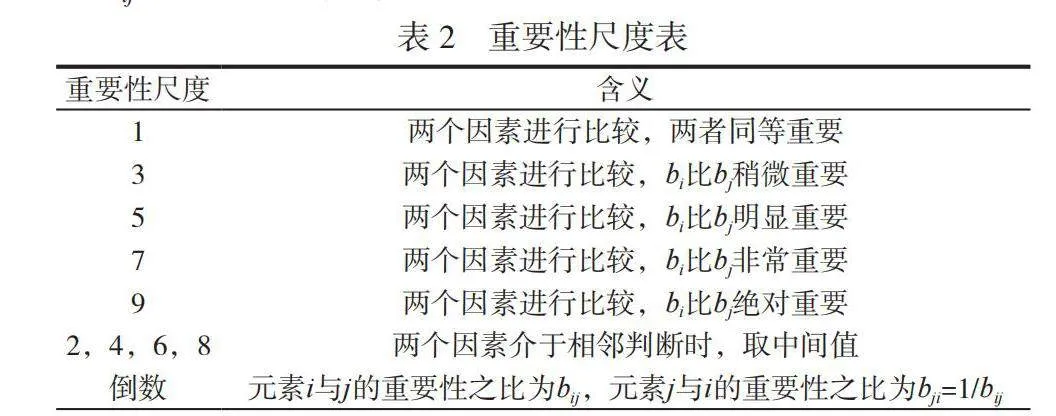

3.3 构建矩阵计算权重向量

对管材、管龄、水龄、流速和流向5个因素进行比较,bij为两因素相比的重要性,若因素i相对因素j为绝对重要,则bij为9,以此类推,设置重要性评价尺度见表2。

通过构建比较判断矩阵并采用方根法计算权重向量,计算各影响因素的权重向量Wi,如公式(1)所示。权重向量矩阵如公式(2)所示。其中一条村某管道的权重向量W计算结果见表3。

(1)

式中:Wi为因素i的权重向量;bij为因素i和因素j相比的重要性。

W=[w1,w2,w3,w4,w5]" " " "(2)

式中:W为权重向量;w1为管材的权重向量;w2为管龄的权重向量;w3为流速的权重向量;w4为水龄的权重向量;w5为流向的权重向量。

权重向量W=[0.375,0.073,0.215,0.215,0.121]

3.4 隶属度确定方法

农村水质风险评价指标含有定性和定量的指标,需要采用不同方法确定管材、管龄、水龄、流速和流向的评价指标隶属度。根据评价指标的特有属性以及农村供水的现状,选用合理的隶属度来确定每个指标的等级区间。

3.4.1 定性指标

管材属于定性评价指标,常用有金属管和非金属管两大类,其中金属管包括钢管,铜管,铸铁管等。非金属管包括塑料管,复合管,钢筋混凝土管,石棉水泥管等。不同管材的耐压程度,水流阻力,耐腐蚀性等都不一样,现场判断管材定性指标的上限值和下限值分别为1和0,等级设为{(0,0.2),(0.2,0.4),(0.4,0.6),(0.6,0.8),(0.8,1.0)}。

3.4.2 定量指标

管龄、流速、水龄和流向为定量评价指标。

随着管龄的增加,金属管道会腐蚀,塑料管道会老化,这些都对管网水质造成不同程度的影响。以年为单位,等级设为{(0,5),(5,10),(10,20),(20,30),(30,50)}。

当管径(100~400mm)时,农村供水管网平均经济流速v=0.6m/s~0.9m/s。增加流速会冲刷供水管道内壁,使附着物脱落,影响管道出水水质,流速越大越可能冲刷出杂质微粒等污染物,等级设为{(0,0.6),(0.6,0.9),(0.9,1.2),(1.2,1.5),(1.5,1.8)}。

随着水滞留时间的延长,管道会慢慢释放有害物质,受到二次污染的可能性就越大。因此,水龄等级设为{(0,6),(6,12),(12,18),(18,27),(27,36)}。

农村供水格局改变会导致供水流向发生变化,长期相对稳定的水力条件下形成的管道内壁附着物的结构会发生破坏、脱落,并随着水流析出,产生水质风险。供水流向改变的发生是非常短暂的,可以通过改变程度来表示,即选取一个流速数值统计样本,该样本中流向改变的次数占样本总数的百分比[1]。流向等级设为{0,0,(0%,10%),(10%,20%),(20%,30%)}。

3.5 隶属度计算过程

3.5.1 模糊统计法

可用模糊统计法计算农村管网的流速和水龄2个因素。

评价指标相当于模糊集,各评价指标分级标准对应mi,样本总数对应n次模糊统计试验,则模糊集合如下。

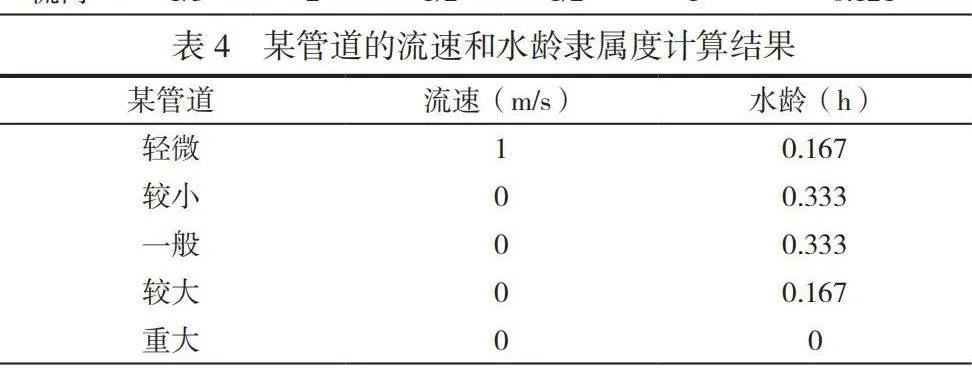

其中一条村某管道的流速和水龄隶属度计算结果,见表4。

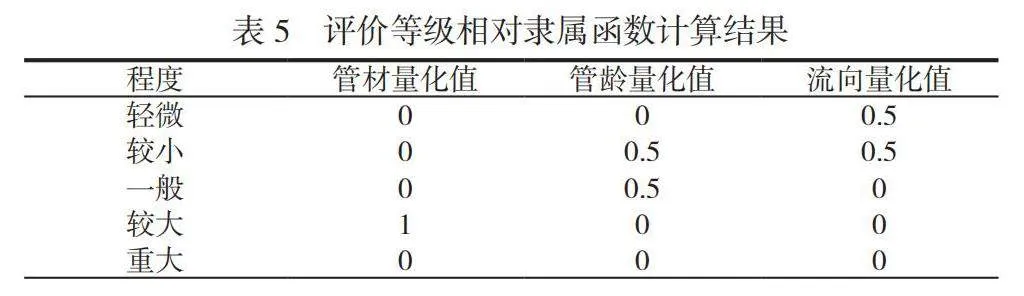

3.5.2 模糊分布法

管材、管龄、流向没有可统计的样本数据,因此不能采用模糊统计法计算这3个评价指标隶属度,根据相关研究,可以采用模糊分布法来计算。根据管材、管龄、流向的实际值对应的等级区间来推算,数值在中间的级别,规定落在区间中点的隶属度为1.0,而落在区间两侧边缘点的隶属度为0.5,中间点向两侧按线形规律递减。数值在最左和最右的两侧区间,规定距离临界值越远,属于两侧等级的隶属度越大,在临界值上属于两侧等级的隶属度均为0.5[1]。按上述设定,本次普查其中一条村的各评价等级相对隶属函数计算,某管道量化值、管龄量化值和流向量化值分别为0.7、10和0。评价等级计算结果见表5。

3.6 模糊综合评价

采用模糊合成算子的加权平均型,通过指标层权重向量W1、W2、W3、W4、W5分别对其进行加权平均计算,结果如下。

[1,0,0,0,0]

[0.167,0.333,0.333,0.167,0]

[0.375,0.073,0.215,0.215,0.121]" "[0,0,0,1,0]

[0,0.5,0.5,0,0]

[0.5,0.5,0,0,0]

得出以下模糊综合评价结果集。

[0.311,0.169,0.108,0.411,0]

采用加权集对模糊综合评价集进行加权计算,得出某管道水质的总体评价结果。

1×0.311+2×0.169+3×0.108+4×0.411+5×0=2.62

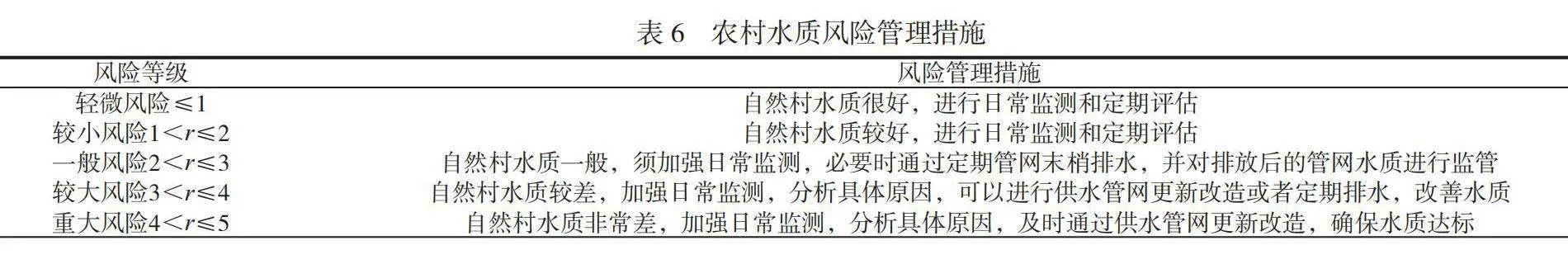

4 农村水质风险管理策略

供水企业通过三水区农村管网水质普查,建立风险评价体系,管网维护及水质监测人员能够及时发现每条村的水质风险等级,积极主动去监控管网维护和水质。若评价其中一条村某管道水质的总体评价结果为2.62,则该村水质可判断为一般,应加强水质管理措施,避免被动滞后,防止发生农村水质事件,保障居民饮水安全。基于本次水质普查风险评价结果,可制定水质风险管理措施,见表6。

4.1 加强农村水质的日常管理

三水区供水管网长,较为分散,存有较多难以形成循环的管网末梢。针对风险等级大于2的管道且不能通过管网改造改善水质的不利点管网,建立完善的管网水质监管机制,制定年度末梢消防栓水的定期排放和不利点管网的定期排水等措施,周期性冲洗管道,提高管网水质。

4.2 加快旧供水管网的更新改造

农村村内管道铺设时间长,安装标准不同,管网维护不完善,在村内旧供水管网改造方面,三水区将趸售供水自然村管网优化工程纳入民生十件实事中,在村民自愿的前提下,对趸售供水的自然村的管网进行改造,纳入市政供水管理,由供水企业抄表到户及对村内管网管理维护。以进一步改善农村生活饮用水条件、提高供水质量。

4.3 提高出厂水水质的稳定性

稳定的出厂水水质是村内管网水质的重要保障,通过降低出厂水浑浊度和出厂水的有机物含量,保持足够的出厂水余氯,提高出厂水的生物稳定性。截断微生物的能量来源,提高出厂水的水质及其化学和生物稳定性,以改善管网水质。

4.4 建立管网水质在线监测系统

农村给水管网系统复杂、庞大且存在不同程度的老化,仅靠目前人工巡检的方式,难以实时、全面地掌握整个管网系统的水质变化,须根据三水区的农村供水水质风险的特点,实时了解管网水质状况,预测水质变化趋势,因此供水公司建立供水管网水质监控系统是必要的。

5 结论

通过完成三水区直供水区域农村管网的水质普查工作,基本掌握了管网点的水质状况,分析了管网点水质不达标的原因,全面评估了已有的供水管网水质,为供水管网的政策制定和技改等提供了依据。

结合统计学知识,建立了农村水质风险模糊评价体系,量化农村水质存在的风险状况,优化日常农村管网取样点,便于供水行业水质维护人员进行管网维护和水质监控,避免农村水质事件的发生。

运用农村水质的风险等级评价体系,全面地掌握整个管网系统的水质风险,提出加强农村水质日常监测,加快农村旧供水管网的更新改造以及提高水质稳定性的必要措施,积极推进农村供水设施建设,将趸售供水村内管网全部纳入市政供水管理,实现供水公司抄表到户。以供水企业为依托,推进城乡供水统一运维管理体系,提高运行管理和技术服务水平,实现全区农村供水与城镇供水统一管理,进一步改善农村生活饮用水条件、提高供水质量。

参考文献

[1]谭浩强.城市供水管网铁释放特性及其风险管理[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2014.

通信作者:何成(1985-)男,海南文昌人,化学工程师。主要研究方向为净水工艺和水质检测理论与技术。

电子邮箱:13590655079@139.com。