三级污水处理厂逐步去除微垃圾的研究

2024-12-06王凯迪

摘 要:污水处理厂可以减少环境中的微垃圾和微塑料的点源输入。为了评价污水处理厂的微垃圾去除情况,本文对机械处理、化学处理、生物处理和生物活性过滤器处理技术的垃圾去除情况进行分析。结果表明:大部分微垃圾在预处理过程中已被去除,活性污泥处理进一步降低了微垃圾浓度。污水经二次处理后,总截留率达到99%以上。

关键词:污水处理厂;微垃圾;微塑料;废水;污泥

中图分类号:X 52" 文献标志码:A

垃圾处理已成为全球水生环境中的一个严重问题。微垃圾,尤其是其子类型-微塑料,受到了很大关注[1]。垃圾包括初级颗粒和次级颗粒。初级颗粒是有意制造的微观颗粒,例如去角质乳液和纺织纤维中的微珠,而次级颗粒是由较大颗粒破碎而成的[2-3]。海洋环境中的垃圾有水生来源和和陆基来源。陆地污染源包括公众乱扔垃圾、管理不善的垃圾填埋场、河流运输、雨水和未经处理的城市污水等[4]。

由于全球范围内不断有大量废水排放到水生环境中,因此污水处理厂作为微垃圾进入水生环境的途径,有重要作用。污水处理厂可以提供微垃圾输入环境的解决方案,但废水处理过程中,很少有人关注微垃圾的实际去除情况。

本文通过调查一个大型高级污水处理厂在不同处理步骤中去除微垃圾的详细数据,评价处理过程中微垃圾的去除和分布情况,研究了不同处理步骤中微垃圾粒径和形状对其去除率的影响。提出易于使用的污水处理厂监测方案。

1 材料与方法

1.1 所选污水处理厂概述

某污水处理厂,处理规模为55万m³/d,总用地面积为38.92hm2,总服务面积为273km2,服务人口300万人。污水处理厂的处理过程以活性污泥法为基础,包括预处理、化学处理和生物处理等多个处理步骤。该污水处理厂在处理过程中有机物(BOD7)去除率为95%,悬浮物(SS)去除率为98%,总磷的去除率为95%,总氮的去除率为90%。

预处理包括粗筛(10mm)、除砂、化学处理和初级沉淀。为了去除磷,在除砂过程中添加硫酸亚铁。在生物处理中,利用活性污泥法去除废水中的可生物降解物质和氮。活性污泥工艺包括曝气池和二级澄清池。该工艺的水力停留时间约为25h,污泥停留时间为6天~12天。大部分活性污泥从二级澄清池作为回流活性污泥进入曝气池,但也有部分活性污泥通过工艺去除。多余的污泥返回到初级沉淀,并与原污泥一起进行污泥处理。在生物活性过滤器(BAF)三级处理工艺中,氮的去除率进一步提高。在BAF过程中,废水流经紧密堆积的聚苯乙烯珠,消耗了有机物质和磷,并将硝酸盐转换为氮气。

污水处理厂也有固体处理。污泥中的有机物经厌氧消化产生沼气,并连续用于工厂自身的能源消耗。消化后,污泥用离心机脱水。当对污泥进行脱水处理时,用化学絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM)进行调节。PAM通过增加污泥颗粒聚集成更大的颗粒群,在脱水过程中释放水。脱水产生废水,通过沉淀池开始进行废水处理。在堆肥场进一步处理干燥后的污泥,并用于绿色建筑。

1.2 取样方法

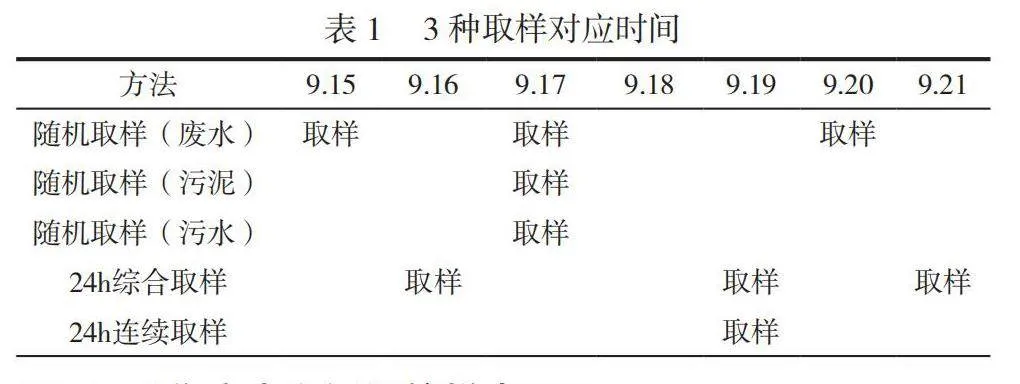

取样时间为2022年9月15日—9月21日,共7天,采用3种不同的取样方法,分别为随机取样(某一时间的一次取样)、24h综合取样和24h连续取样。3种取样对应时间见表1。

1.2.1 采集废水和污泥的样本

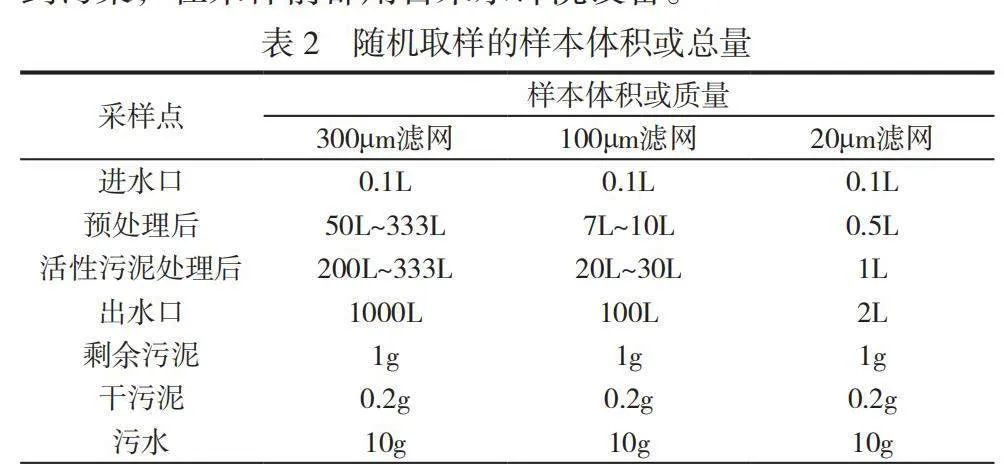

在水处理过程中,从每个采样点采集废水的抓取样。每种样品类型连续取3次。取样的方法是用电泵将废水(深度为1m)抽到指定的过滤器上。使用微塑料采样设计的过滤装置,滤网尺寸分别为300μm、100μm和20μm。用连接在泵上的流量计测量每个样品的体积。过滤水的体积取决于水质和过滤器的大小。由于水质不同,因此重复样品的体积也不同。不同样本的详细情况见表2。为了防止采样过程中受到污染,在采样前都用自来水冲洗设备。

1.2.2 综合取样

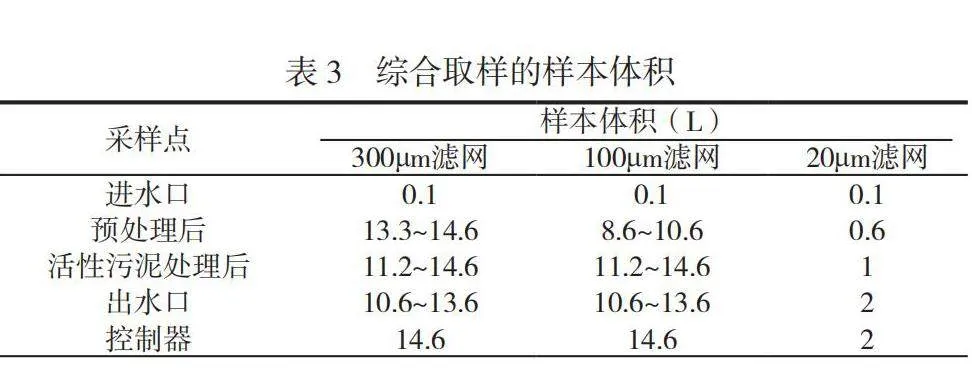

在水处理各点采集24h综合样品(表3)。每个采样位置的综合采样器在24h内每隔15min定期取样,按流量比例进行离散采样。样本放置在冰箱中的塑料容器内。采样前要仔细清洁容器和冰箱,以避免灰尘污染。用量杯将样品倒入过滤装置中。一周内进行3次抽样。为了评估可能存在的污染,将自来水样本作为对照组。

1.2.3 连续取样

用自动取样器同时对进水和出水进行取样。取样器每隔1h采样24次。采样后,将3个样本集中在一起,每次采样8个样本。为避免污染,取样前要仔细清洗瓶子和取样器。以自来水样本作为对照组。

1.3 微垃圾分析

1.3.1 体视显微镜分析

将所有过滤后的样品储存在干净的培养皿中。使用体视显微镜对样品进行目测。对颗粒进行计数,将其分为纤维、碎片、薄片、薄膜和球体,并记录颜色。用微镊子检查颗粒的形态特性,以排除柔软、容易分解的有机物质。

1.3.2 微垃圾的物质鉴定

利用成像傅里叶变换红外光谱仪(FTIRi)分析污水样品中微垃圾颗粒的化学成分。抽取3份污水样本进行分析,共746个颗粒被纳入分析。在立体显微镜下,用细尖镊子将颗粒从过滤器中手工分类,并用蒸馏水仔细冲洗,以去除附着在上面的有机物。用FTIRi对每个样品进行拍照,并从照片中识别颗粒。

1.3.3 数据分析

对微垃圾的去除率进行比较,采用方差分析(ANOVA)进行统计分析。

对微垃圾进行平衡分析,将废水处理过程的微垃圾平均浓度与相应的平均流量相乘,即可计算平均微垃圾流量。计算过程如公式(1)所示。

ML=Q×C " " " " " " " " " " " " " "(1)

式中:ML为平均微垃圾流量,mg/d;Q为污水、废水或污泥的平均流量,L/d;C是在污水、废水或污泥中测得的平均微垃圾浓度,mg/L。

2 结果与讨论

2.1 随机取样结果

在随机取样过程中,不同位置取样的样本平均微垃圾浓度见表4。可以看出,在机械和化学预处理阶段,大部分微垃圾颗粒(97.3%~98.6%)已经被去除。

预处理期间,3次采样中微垃圾浓度均显著下降。污水处理厂的预处理包括筛分、除砂和化学强化初级沉淀。处理的目的是去除废水中的砂砾、颗粒物质以及磷酸盐和胶体物质。在进水中,大部分微垃圾颗粒可能附着在砂砾和较大颗粒上,并随其一起从废水中去除。

在活性污泥处理过程中,微垃圾浓度继续显著下降(80.0%~92.6%)。在处理过程中,微垃圾颗粒与絮凝体混合,在二次沉淀过程中沉淀到污泥中。然而,微垃圾中的一小部分仍会进入出水口。

利用生物活性过滤器(BAF)进行三级处理,并没有降低微垃圾浓度。经BAF处理后,排出的污水中浓度为0.8mg/L~

3.9mg/L。因此,BAF在去除微垃圾方面效果不好。

为了评价污水处理厂的微垃圾平衡,对一个采样日(2022.9.17)的剩余污泥、干污泥和污水进行了分析。微垃圾参数见表5。

从表4和表5可以看出,总平衡和预处理平衡的误差总和约为进水负荷的20%。这表明在水和固体的不同部分对微垃圾取样和分析是正确的。平衡分析表明,废水是微垃圾颗粒返回过程的重要内部来源。从工艺中去除的微垃圾中约有20%回流到废水中,剩余80%的微垃圾处理至干燥污泥中。

2.2 综合取样结果

采用24h综合采样法,研究一天内废水处理过程中微垃圾的平均浓度和去除情况。采样周内进行3次采样,24h综合样本的微垃圾浓度见表6。可以看出,不同取样点中微垃圾去除趋势与抓取取样结果吻合较好。每升废水中微垃圾含量也在同一范围内。

2.3 连续取样结果

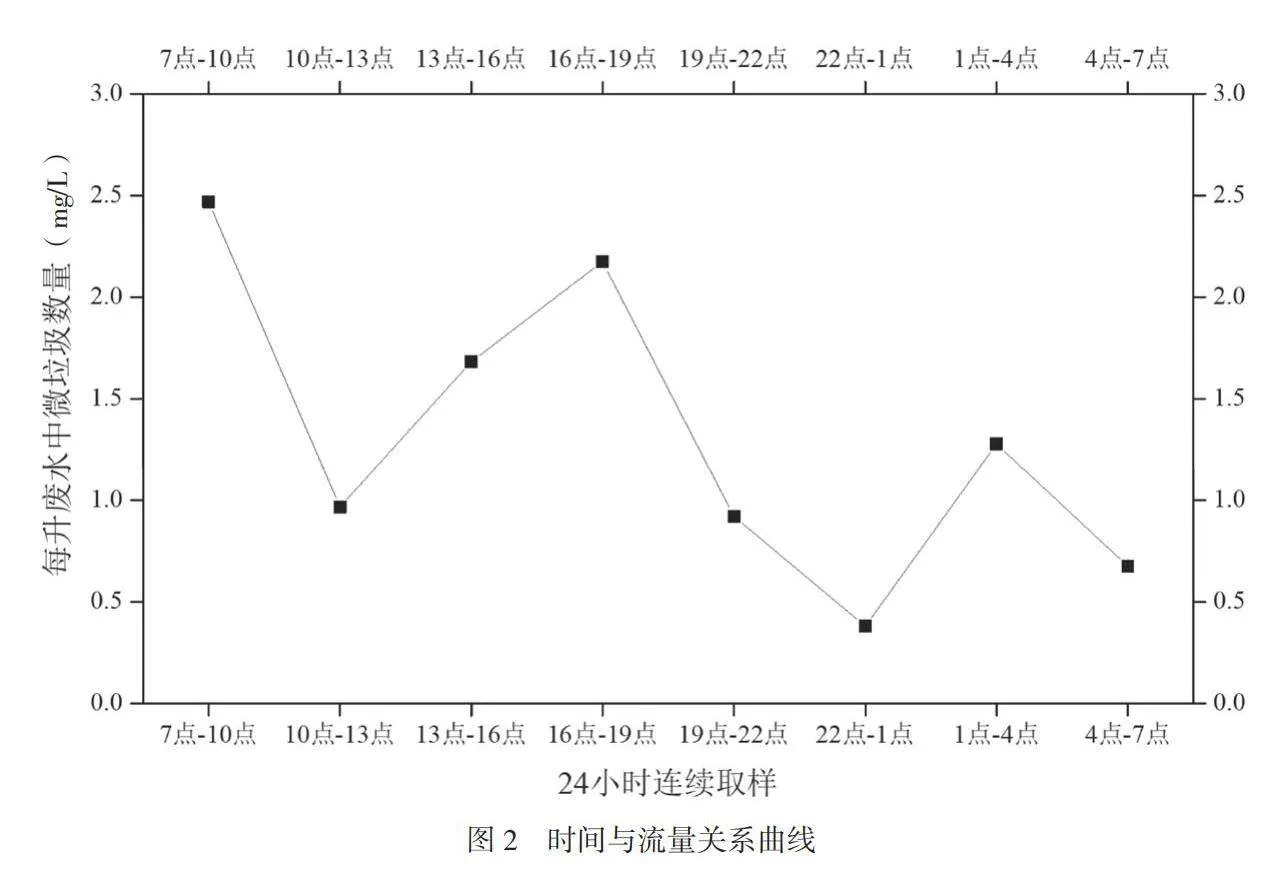

采用24h连续采样法,进水口和出水口中微垃圾浓度在24h的变化如图1和图2所示。可以看出,夜间(22:00—7:00)微垃圾浓度通常较低,进水口和出水口的平均浓度分别为476.7mg/L和0.8mg/L。白天微垃圾浓度最低的时段是13:00—16:00,傍晚微垃圾浓度逐渐升高。

微垃圾浓度的变化趋势与家庭日间活动一致,家庭活动对进入污水处理厂的微垃圾数量有影响。当评估随排放污水进入和离开污水处理厂的微垃圾总量时,必须考虑微垃圾浓度的日间变化。

2.4 微垃圾分析结果

2.4.1 体视显微镜分析结果

时间与转速关系曲线,时间与效率关系曲线如图3所示,可以看出,不同粒径微垃圾所占比例在不同的取样点中存在差异。预处理对微垃圾粒径分布的影响最大,能有效去除较大粒径的组分(≥300μm和100μm~300μm),因此,最小粒径(20μm~100μm)的颗粒保留最多。

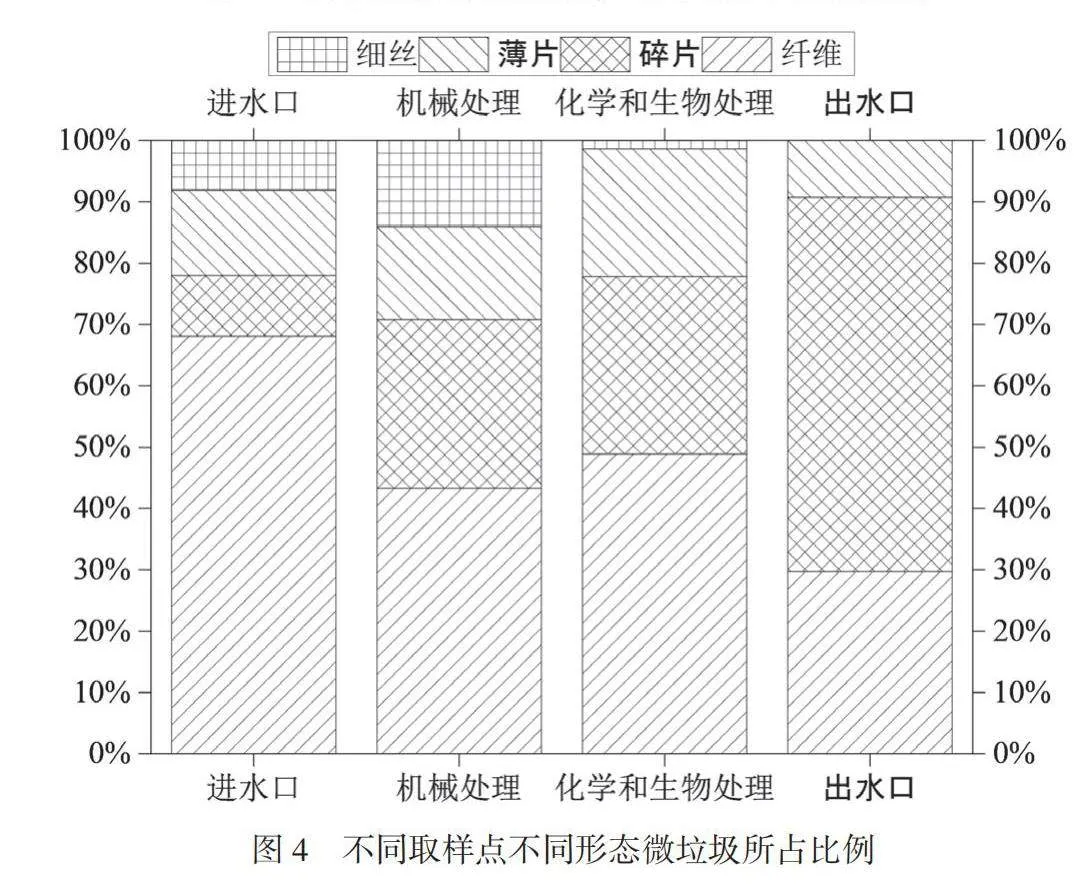

不同取样点不同形态微垃圾所占比例如图4所示,可以看出,在净化过程中,颗粒形态的比例也发生了变化。在进水口中,纤维约占总微垃圾颗粒的70%,而在出水口中仅占30%。在预处理过程中,大部分纤维已经被去除。在进水口中,纺织纤维很容易附着在砂砾和其他较大的有机废物上,并在初级沉淀过程中沉淀到污泥中。碎片的比例在处理过程中逐渐增加,各处理相中薄片的相对比例基本相同。

2.4.2 材料鉴定结果

分析废水中的微塑料时,已经测试了一些化学处理方法,以去除样品中的生物物质。但是,如果检测中含有天然材料,例如棉纺织纤维,那么化学处理会损害材料并使分析复杂化。

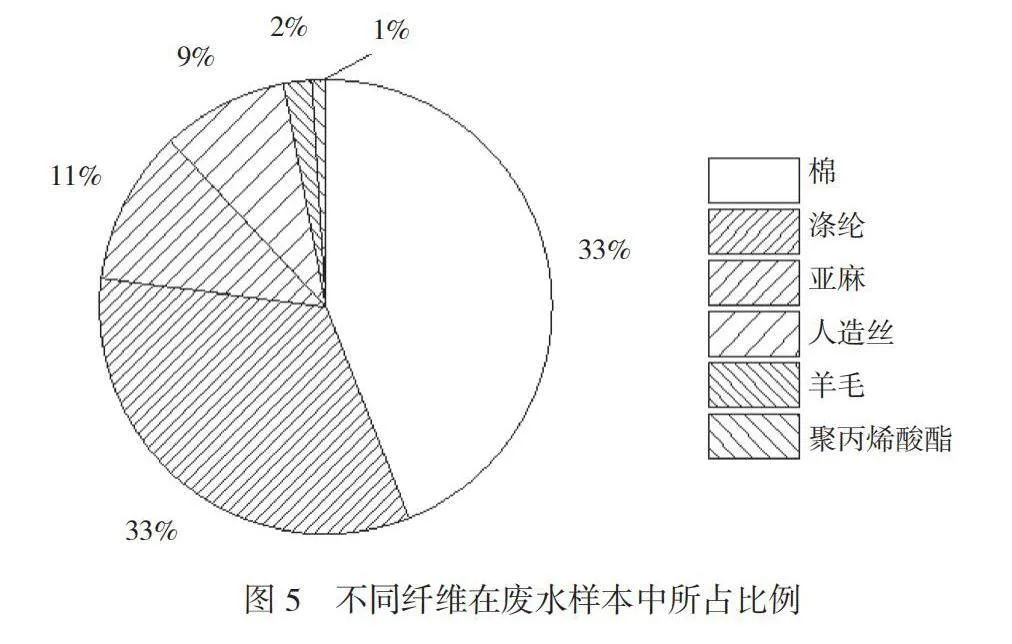

利用FTIRi对废水样本进行了分析,共发现96种纤维。不同纤维在废水样本中所占比例如图5所示。可以看出,占比最高的纤维是棉(44%)和涤纶(33%)。66%的纤维是棉、麻或羊毛等天然纤维。通常,天然纤维降解速度更快,而且本质上是有机的,因此不会对环境造成危害。但是天然纤维能吸收周围水中的污染物,成为有害物质的载体,与合成纤维相比,降解快会导致化学物质更快地释放到周围环境中。因此,当评价污水处理厂作为微垃圾点源的作用时,将天然纤维纳入考虑范围。

除了纤维之外,废水中含有大量无法识别的微垃圾和微塑料颗粒,在材料分析前很难估计其可能的成分。这些颗粒可能是由较大的垃圾破碎产生的次级微粒,也可能是来源不明的原生微粒。

2.4.3 水生环境中的微垃圾来源

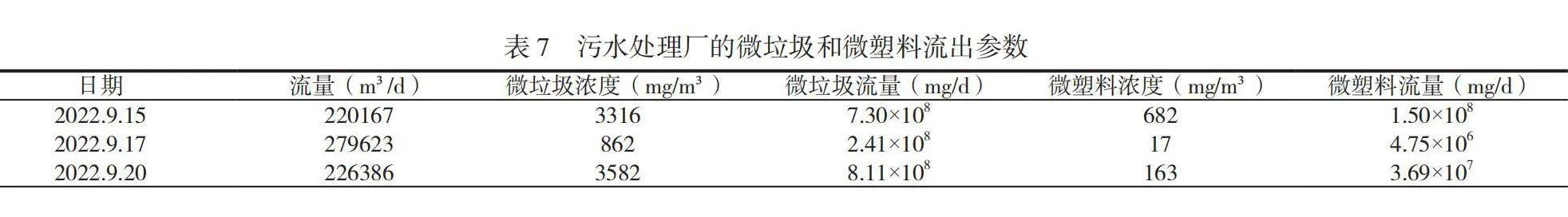

污水处理厂的微垃圾和微塑料流出参数见表7。可以看出,随污水进入海洋环境的微垃圾流量在每天2.41×108mg/d~8.11×108mg/d,微塑料流量在每天4.75×106mg/d~1.50×108mg/d。

这些结果表明,大量废水不断向水生环境排放,因此二级甚至三级污水处理厂可能成为微垃圾和微塑料的重要来源。

3 结论

本文研究了三级污水处理厂逐步去除微垃圾的详细信息,得到以下结论。1)在预处理阶段,97.3%~98.6%的微垃圾被去除。在活性污泥处理过程中,微垃圾浓度继续下降(80.0%~92.6%)。三级处理后排出的污水中有0.8mg/L~

3.9mg/L的微垃圾颗粒,微垃圾浓度并没有降低。BAF在去除微垃圾方面效果不好。2)微垃圾平衡证实了本文的采样和分析方法的适用性,进入工厂的微垃圾中有0.1%最终进入污水中,其余的随污泥一起被去除。去除污泥中20%的微垃圾随污水返回工艺。3)在进水口中,纤维约占总微垃圾颗粒的70%,而在出水口中仅占30%。在预处理过程中,大部分纤维已经被去除。对废水样本进行分析发现,占比最高的纤维是棉(44%)和涤纶(33%)。4)随污水进入海洋环境的微垃圾流量每天为2.41×108mg/d~8.11×108mg/d,微塑料流量每天为4.75×106mg/d~1.50×108mg/d。即三级污水处理厂也可能成为微垃圾和微塑料的重要来源。

参考文献

[1]王长远,刘鑫,马倩倩,等.金山湖沉积物微塑料形态与分布特征[J].环境化学,2023,42(10):1-9.

[2]江中林.河道治理对水体沉积物中微塑料污染的影响[J].水利科技与经济,2022(10):24-27.

[3]马新刚,宛博,孙佳雯,等.污水处理厂中两种典型微塑料表面生物膜分析[J].环境污染与防治,2022,44(10):1291-1296.

[4]罗龙娟,李桂娇,刘树函.大湾区典型海域海洋垃圾来源研究及防治建议[J].环境影响评价,2022,44(5):91-96.