基于驻极体麦克风的音频相关问题研究

2024-12-06张希弓

摘 要:本文聚焦于驻极体麦克风的应用研究,深入剖析驻极体麦克风的结构组成和工作原理。针对实际应用中普遍存在的电流声、“POP”噪声以及录音音量不足等问题,进行了深入分析。通过理论分析、试验测量与仿真验证相结合的方法探索问题成因,提出针对性的解决方案,优化驻极体麦克风的性能和效果。本文不仅丰富了驻极体麦克风的理论体系,还在实际应用中提供了有益的参考与指导,对相关工程应用具有一定借鉴意义,有助于推动驻极体麦克风技术的进一步发展与完善。

关键词:驻极体;音频技术;电流声;“POP”噪声;录音音量

中图分类号:TN 64" " " 文献标志码:A

麦克风是一种声电转化器件,在现代通信、录音和演讲等领域中具有重要左右。根据工作原理的不同,麦克风可分为动圈式、压电式、炭精粒式和驻极体式等类型。而目前市面上绝大多数消费类麦克风都是驻极体式的。

驻极体式麦克风利用了电容变化的原理,将声音转化为电信号,具有结构简单、价格低廉的优点,因此在消费类产品中具有广泛应用。然而在使用过程中,驻极体麦克风也存在一些问题,需要引起重视,例如电流声、“POP”噪声和录音音量偏小等问题。本文从驻极体麦克风的结构和工作原理出发,对这些问题进行了深入分析,并提出了有效解决方法。对于电流声问题,提出了优化电网接地环境和采用对称性线缆2种解决方案;对于“POP”噪声问题,其关键是精确选择增益电阻、输入电容和旁路电容;对于录音音量不足问题,可以通过增大偏置电压或负载电阻进行改进。

综上所述,虽然驻极体麦克风在价格和结构上具有一定优势,但在实际应用中也存在一些制约因素。为了进一步提升麦克风的性能和稳定性,需要对这些问题进行深入研究和改进。

1 驻极体麦克风的结构和原理

驻极体麦克风是一种特殊的电容式麦克风,具有声电转换和阻抗变换的功能。其基本结构包括单面涂有金属的驻极体薄膜和上面有小孔的金属电极(背电极)。驻极体薄膜与背电极间留有微小的空气隙,形成一个电容器结构,用于声音信号转换。

由于驻极体薄膜上分布自由电荷,当声波引起驻极体薄膜振动时,电容两极板间的距离发生变化,导致电容的容量发生变化,而驻极体上的电荷保持恒定。根据电容、电压和电量三者的关系式Q=CU,在电荷Q恒定的情况下,电容值C与电容两端电压U成反比关系。因此,C的变化会引起U的变化,即转化为变化的电信号,实现声音到电信号的转换。

驻极体膜片与金属极板间的电容量较低,通常仅为数十皮法。电容阻抗的计算法则决定了其输出阻抗值相当高,超过几十兆欧。为实现与音频放大器的阻抗匹配,本文引入一个结型场效应晶体管(FET)。然而FET是一种有源器件,在放大状态下工作需要特定的偏置电压和电流支持。因此,在驻极体电容式麦克风运作过程中,需要为其额外提供直流工作电压以满足其工作要求。

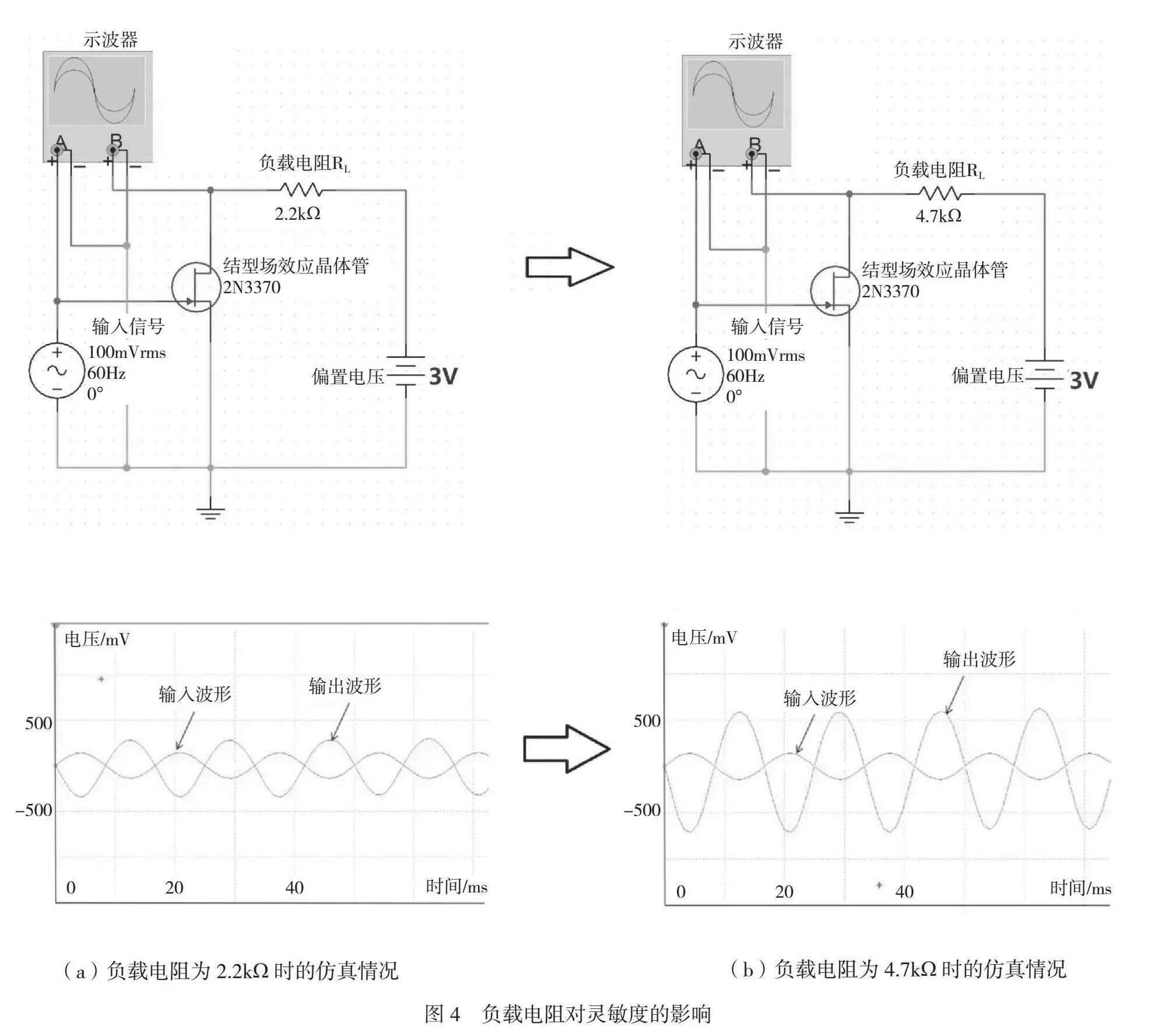

常见的驻极体麦克风等效原理图如图1所示(虚线框部分为麦克风内部结构示意图,其余部分为相应的主板电路)。

从图1可知,驻极体麦克风主要由FET共源放大电路构成。当驻极体膜片受声压作用改变电容C,从而在电容上产生微小电压变化ΔV时,相当于FET的G和S间加了一个ΔV,进而FET的漏极电流就产生一个变化量ΔID。该电流变化量通过负载RL转化为电压变化量ΔVD,最后通过Co隔直后输出。由于ΔVD=ΔID·RL,因此RL的大小会影响输出电压幅度,即影响灵敏度[1-2]。

2 相关问题分析

2.1 电流声问题

采用驻极体麦克风进行录音时,经常能听到“嗡嗡”的背景噪声。分析录音音频分可发现噪声频率为50Hz正弦波,与电网的工频吻合,可以判断为该噪声就是来自电网工频的电流声。

2.1.1 电流声来源分析

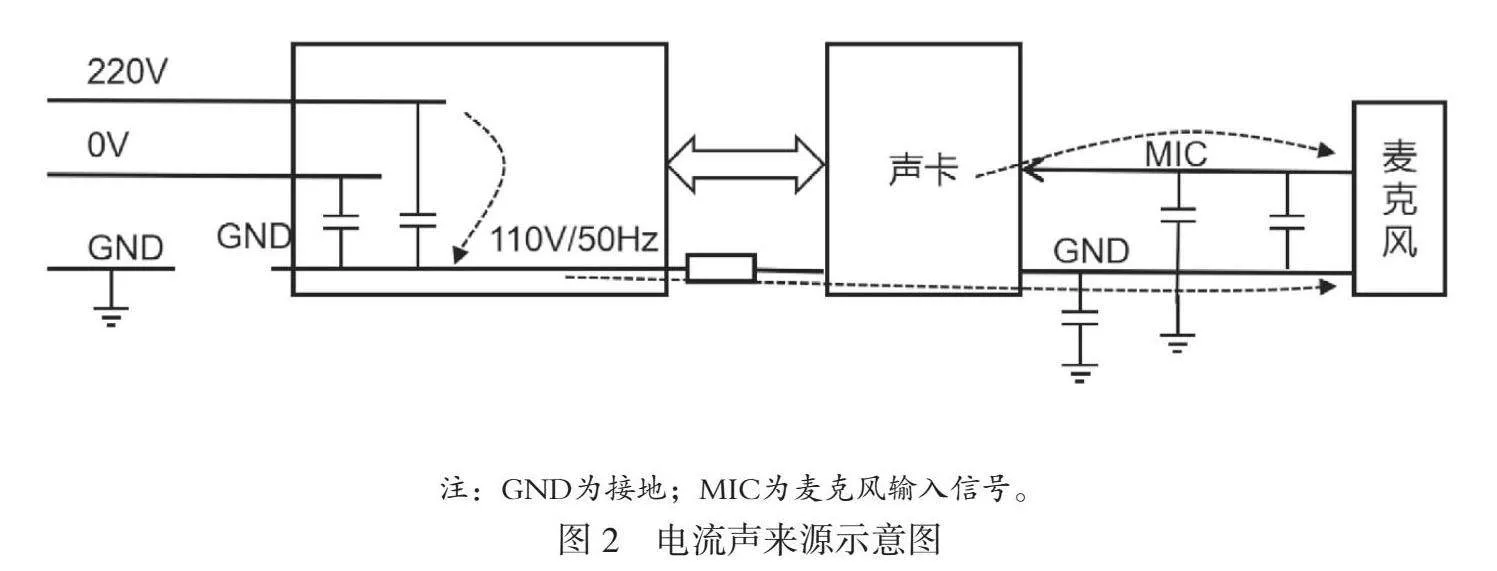

电流声来源示意图如图2所示。在设备电源接地不良的情况下,在Y电容或分布电容的作用下,设备GND上有来自110V/50Hz的电压干扰。相对于大地,系统中任何一个信号或电源都受此干扰。

该电压干扰是共模噪声,需要向大地回流。无地线时,一部分电流通过麦克风和大地间的分布电容回流。如果麦克风采用非对称性线缆,那么MIC信号和GND信号对大地的分布电容不同,50Hz噪声回流时就会在二者间形成微弱的噪声电压,而且分布电容差异越大,噪声也越大。该噪声再经过麦克风内部电路的放大,便产生明显的“嗡嗡”的电流声。

2.1.2 改进电流声的方法

经过以上分析和试验验证,可以从以下2方面改进电流声问题。1)优化电网接地环境,并将设备电源更换为三芯插头,以便给工频噪声提供回路,使其及时导向大地,从根本上降低电流声。2)麦克风的MIC和GND信号连接采用对称性线缆,减少二者对地分布电容的差异,也可对电流声产生抑制作用。

在实际测试中采取以上2种措施,电流声得到明显抑制,并且在不同的电网接地环境下和不同品牌的驻极体麦克风应用中均取得良好效果。

2.2 “POP”噪声问题

“POP”噪声是在音频设备通电、断电的瞬间以及通电稳定后,有各种操作引起的瞬态冲击所产生的刺耳爆破声。这种瞬态冲击通常表现为一种极窄的尖脉冲。经傅立叶分析可知,其频谱成分相当丰富且在频域内的能量分布相对均衡。

要解决“POP”噪声问题,需要降低20Hz~20kHz这一听觉频率范围内的谐波分量。对大多数人来说,当信号的峰峰值电压低于10mV时,该噪声难以察觉。因此,设计和使用音频设备时,应特别注意对这部分谐波分量进行有效抑制。

2.2.1 “POP”噪声产生原因

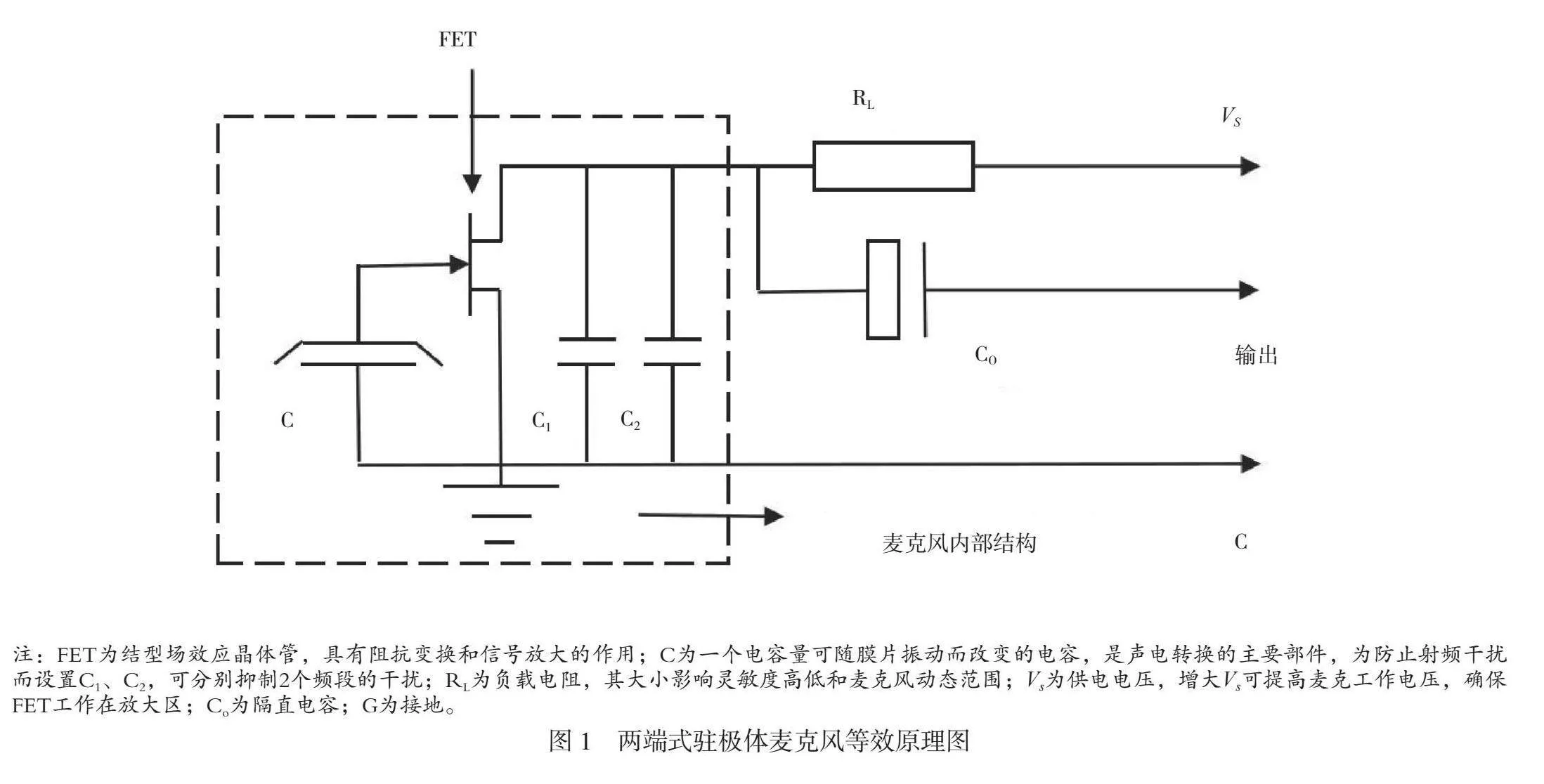

TS4990放大器的典型电路结构如图3所示。放大器启动时,作为音频放大器内部偏置电压的滤波器,旁路电容Cb以恒定速率线性充电。只有当Cb两端的电压达到电源电压的0.5倍时,放大器才能开始正常运作,此充电时间即为放大器的启动时间。在此期间,放大器输出端不会产生任何信号。同时,输入电容Cin也进行充电,但因其充电回路中串联了增益电阻Rin(通常阻值较大,达到几十千欧),导致充电时间较长。如果Cin在启动时间内完成充电,就不会出现“POP”噪声。如果Cin充电未完成,此时旁路电容Cb已充满电,放大器正常工作,就会将Cin未充完的电信号放大至输出端,从而产生“POP”噪声电压。

2.2.2 降低“POP”噪声方法

为了有效消除“POP”噪声,需要精确选择Rin、Cin和Cb的数值。具体而言,需要确保Cin在Cb之前完成充电,即Cin的时间常数应显著小于Cb对应的启动时间。此外,Cin与输入电阻Rin共同构成了一个高通滤波器,其截止频率通常设置为100Hz或更高。然而,在追求高质量音频的手机应用中,为了捕捉更低频的声音,该截止频率可能会调整至几十赫兹以下。因此,在设计过程中,必须综合考虑放大器的增益需求和音频信号所需的最低输入频率,以确保滤波器设计的合理性,从而有效降低“POP”噪声。

2.3 录音音量不足问题

实际应用过程中还存在录音声音偏小的问题。如果通过增加声卡内部放大倍数的方式增大录音音量,就会同时增大系统底噪和背景噪声,效果不理想。本文经分析发现,该问题与麦克风灵敏度有关,可以采用以下措施进行改进。

2.3.1 增大偏置电压

驻极体麦克内部FET的放大作用受跨导gm影响,gm反映了FET电压电流转移特性。增大偏置电压改变了FET静态特性,gm也随之改变。对于驻极体麦克风,FET构成了共源电路,增大偏置电压,一定程度上也增大了gm,从而加强了FET的放大作用。FET共源电路不同偏置电压下的输出变化见表1。根据表1可知,偏置电压增大,输出也随之增大,但偏置电压>2.5V后增幅不明显。

2.3.2 增大负载电阻RL

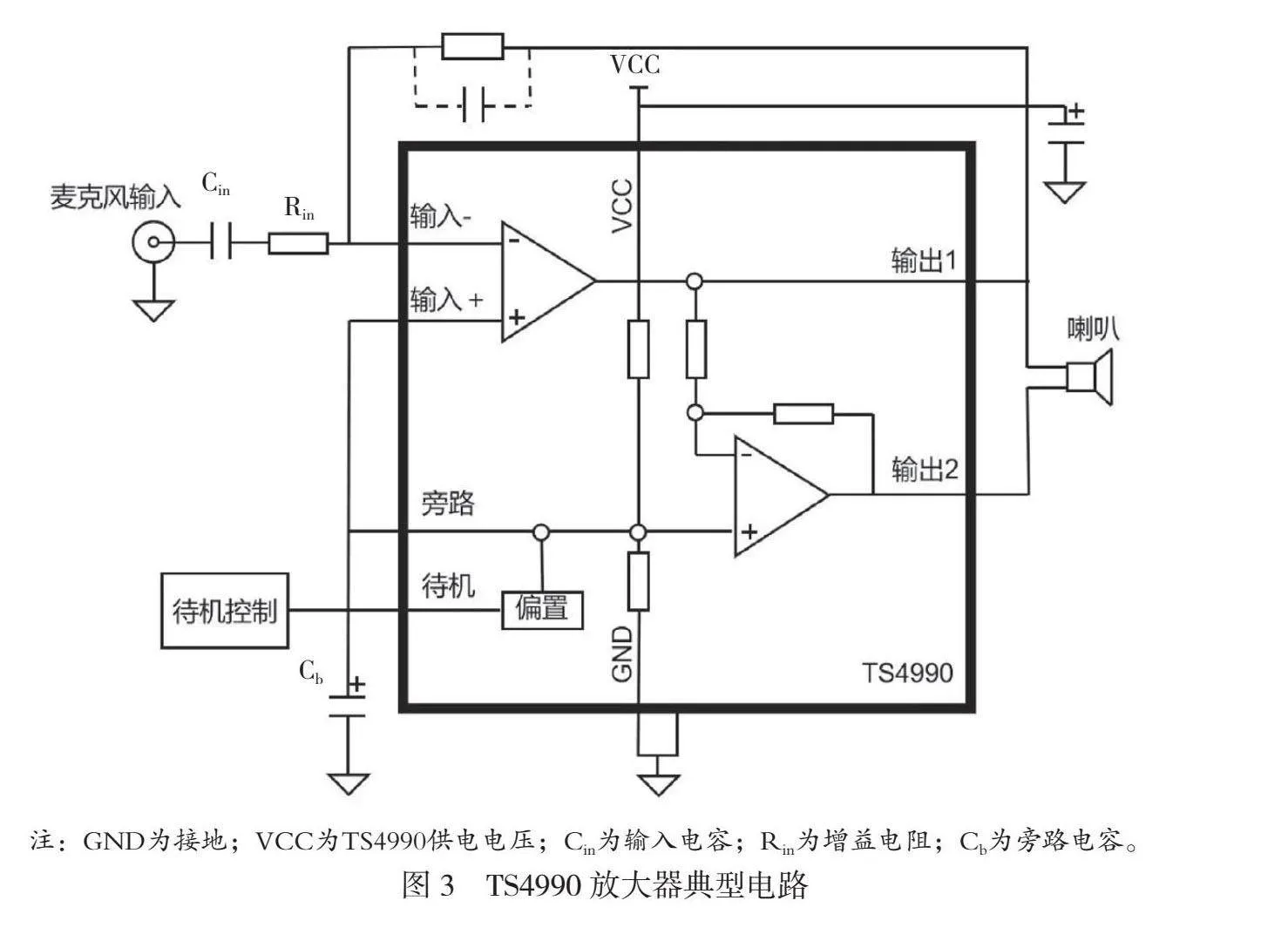

由于电压增益(即灵敏度)=RL·gm,因此RL越大,灵敏度也越高。负载电阻对灵敏度的影响如图4[3]所示。在图4中,RL从2.2kΩ增至4.7kΩ,输出电压幅度Vpp从621mV增至1.3V)。实际电路也验证了这一点,即增大RL后,录音音量明显增加。

3 结论

驻极体麦克风是目前行业内常用的一种麦克风,以简单实用、高性价比等优势占据了大部分消费类市场。本文从驻极体麦克风的结构和工作原理出发,分析了实际工程项目中遇到的常见问题,提出了解决方案,并结合试验和仿真等方法验证了方案的正确性和有效性,对其他相关工程实践具有一定的指导意义和参考价值。

参考文献

[1]陈新.驻极体电容话筒的原理及应用[J].医学视听教育,1995,9(4):236-245.

[2]童诗白,华成英,叶朝辉.模拟电子技术基础[M].5版.北京:高等教育出版社,2015.

[3]聂典,李北雁,聂梦晨,等.Multisim12仿真在电子电路设计中的应用[M].北京:电子工业出版社,2017.