解码“嫦娥家族”核心技术

2024-12-06

中国探月工程,从2004年立项到嫦娥一号成功发射仅用了不到三年时间。工程时间紧、任务重,但收效甚丰,这离不开每一位航天科技工作者的辛勤付出。伊始的三年间,卫星研制单位不断完善系统设计,尤其是在月球探测任务和嫦娥一号卫星特有的技术方面,各级技术人员勇于创新,在不断细化技术问题的过程中逐步完善设计,为之后嫦娥工程的第二期、第三期任务和对其他星体的探测任务设计提供了技术储备。

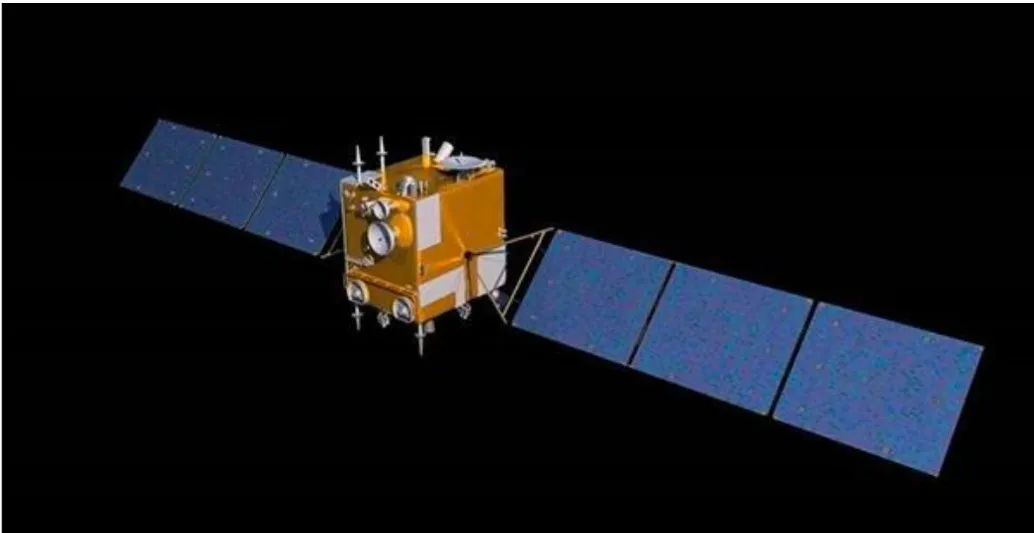

嫦娥一号

嫦娥一号先后在轨道设计、飞行程序、月球空间环境、定向天线设计、热控设计、导航制导与控制设计、测控数传设计、月食问题等方面实现了突破,并形成了适应探月任务、具备深空探测应用背景的系统设计和分系统设计方法及专项技术。

——轨道设计技术。说到嫦娥一号的技术创新和突破,首先要提的就是轨道设计技术。从科学探测的目的和任务角度出发,为了尽可能地探测整个月球,特别是月球的南北两极,嫦娥一号选择了绕月工作轨道。在绕行过程中,嫦娥一号需要在任意位置都能以相同的分辨率、稳定的轨道高度对月面进行拍照,因此研发人员经过一系列测算,最终确定嫦娥一号的工作轨道为200千米高的极月圆轨道,运行周期约为127分钟。这条轨道对嫦娥一号而言“性价比”最高——运行所需要的能量最少、发射和 变轨过程中的风险最低。

——天线技术。在测控通信方面,国际上深空探测使用的一般是直径35米,甚至70米 的天线。可当时我国航天测控网天线的最大口径只有12米,无法满足月球探测的需要。经过不懈的努力,研发人员用很少的经费在喀什站和青岛站新建了两个直径18米的天线,提高了远距离测控精度,使我们的地面站测控距离从地球近程范围延伸到月球范围,保证嫦娥一号即使在距离地球更加遥远的月球轨道,仍然能够很好地建立星地间数据传输与测控信号的无线通信链路。

——温控技术。嫦娥一号在绕月飞行时,会受到太阳、月球、月球阴影、地球阴影 (月食)和太空寒冷背景的影响,外部冷热环境恶劣复杂。为此,嫦娥一号研发团队研制出一套在地月转移和绕月运行时,都能适应空间环境的温控系统,使嫦娥一号在炎热的时候能够散热,在寒冷的时候 能够保温。此外,在月食期间,嫦娥一号的“小翅膀”照不到太阳光,无法得到能源供应,研发人员通过多种尝试,终于解决了月食期间嫦娥一号的能源供应问题。

——三体定向技术。地球卫星只需要两体定向——太阳电池翼对太阳定向,测控通信和有效载荷对地球定向;而月球卫星则需要三体定向,方向分别是:太阳电池翼对太阳定向,探测仪器对月球定向,收发天线瞄向地球。一个飞行器需要同时满足对三个方向的定向,技术难度很大。嫦娥一号首次采用了双轴天线自主指向控制技术,使天线可以上下左右自由活动,在半球空间内实现高精度指向要求,从而具有对地球的跟踪指向能力,能够把科学探测和遥测数据准确地传回地球,同时降低通信所需功耗。

——紫外月球敏感器。红外地球敏感器在人造地球卫星和航天飞船上的应用非常普遍,可这种敏感器并不能应用于月球探测任务,因为月球没有大气层,不具有稳定的红外辐射带。不过,月球具有稳定的紫外辐射,所以研发人员选用紫外月球敏感器作为嫦娥一号的“眼睛”,让它可以在各种月相下工作。

——月球三维影像。嫦娥一号卫星的科学目标之一,是获取整个月球表面的立体影像,因此与一般的详细观测不同,它的分辨率是120米左右。但是每一轨的覆盖宽度相对较宽,可达到60千米左右。与人类的立体视觉相似,获取月球三维影像的前提条件是从两个以上的不同角度对同一个目标进行观测,然后进行立体影像合成。通常情况下,卫星是利用三个角度进行观测。观测的时候是利用卫星飞行时的推扫完成的,嫦娥一号不需 要进行多次变轨,利用月球的自转就能对整个月面进行覆盖观测。也就是说,嫦娥一号仅需要一个地球月左右的时间,就能实现对月球表 面的扫描全覆盖。

嫦娥二号

比起“大小姐”嫦娥一号,“二小姐”嫦娥二号肩负的任务难度更高:第一,因为飞行距月更近,需要经历多次复杂的轨道和姿态机动,对卫星轨道控制要求更高;第二,空间环境更复杂,嫦娥二号需要经历两次月食,其间无法获得能量补充;第三,三体组合控制模式复杂,嫦娥二号的三体定位对卫星自身、太阳翼和天线的姿态控制要求更高;第四,新设备更多,也就存在更多可能出现的问题。面临新的挑战,嫦娥二号全面升级。基于嫦娥二号任务的技术环节,针对卫星、运载火箭、发射场、测控和地面应用五大系统,嫦娥二号有了哪些突破创新?

——保温技术。在遥远的太空,由于没有大气层的保护,在阳光照射下,卫星表面温度非常高。绕月时,和嫦娥一号200千米轨道相比,嫦娥二号要面临的100千米轨道热流增加了20%—30%。月球上没有空气等热传导的介质,因此卫星上受到光线照射的部分温度会很高,而不受光线照射的部分会很低,卫星两面的温度可能相差300摄氏度。但0—20摄氏度是卫星内部元器件最理想的工作温度。嫦娥二号要如何应“烤”?与此同时,在环月轨道上,嫦娥二号面临的另一个温度考验来自太阳的炙烤和月表反射光的强烈照射,这使卫星长期处在高达100摄氏度的工作环境里。那么,又要如何让嫦娥二号能够在如此恶劣的环境下“保温”呢?

重新设计热控系统。研制人员对卫星舱内的热交换系 统进行了重新设计和布局,被光照射的部分和没有被照射的部分之间 能够迅速进行热交换,使卫星两面的温度能够维持一种平衡状态。

穿上“空调款”金银外衣。在电视或者照片上,我们可以看到嫦娥一号和嫦娥二号的表面呈现着金银两种亮色。这就是嫦娥卫星的“奢华嫁衣”。金色部分是由一层层比羽毛还轻的膜状物和网状物 间隔拼叠而成的,共有15层,有非常好的隔热作用,不仅能够防止卫星热量散失,而且可以阻止外部的热量进入卫星内部;银色部分则是一层类似镜子一样的膜,具有很强的反射能力和散热能力,在反射 85%太阳光的同时,还能及时将卫星内部产生的废热排散到外界。这款金银外衣是嫦娥探月卫星的天然空调系统。

30度夹角保护帆板。为了避开太阳直射,设计人员设计“嫦娥翅膀”——太阳能帆板的时候使其和太阳呈30度夹角,而不是直接垂直于太阳光线,这样帆板温度就会大大降低。同时,太阳能帆板可以进行任意角度的旋转,以达到最佳的保护效果。嫦娥二号上还有一套软件系统,在温度达到一定高度时,软件可以支持卫星让帆板停转,直到帆板温度降下来。

——运载火箭系统。与嫦娥一号发射所用的长征三号甲运载火箭不同,这次嫦娥二号用的火箭是长征三号丙运载火箭。从外形上看,“长三丙”在“长三甲”的基础上捆绑了两个助推器;从运载能力上看,“长三甲”的标准地球同步转移轨道的运载能力是2600千克,而“长三丙”的运载能力达到了3800千克,可以满足轨道和推力的要求。同时,它由于具有技术性能先进、可靠性高、适应能力强等特点,当仁不让地成为执行嫦娥二号发射任务的首选火箭。

——发射场。嫦娥二号和嫦娥一号一样,都是在西昌卫星发射中心发射。为了确保 嫦娥二号发射成功,发射场更新改进了上百项技术,包括测量雷达、遥测系统、光学仪器、加注系统等。发射嫦娥二号的二号塔架,被称为“亚洲第一塔”,具有97.7米的高度和发射“长征三号”系列运载火箭的全覆盖能力。

——测控系统。飞行器是风筝,地面控制人员就是放风筝的人。“嫦娥”在天上飞,地上则织起了一张多点连线的风筝网。这一张风筝网——嫦娥二号任务的测控系统主要由三个中心、三艘测控船、六个国内测控站、一个国外测控站、四个天文观测站及一个国际联网测控站组成。它们利用时间统一系统和通信系统,按照统一时间标准联成一个有机的系统整体,通过与箭载和星载测控合作目标的配合,共同完成对火箭和卫星的各项测控任务。

轨道中途修正技术。轨道中途修正是航天测控中的尖端技术。要对轨道进行修正,首先必须精确测定卫星正在运行的轨道数值,而后经过计算得出需要修正的数值,最后参照这个数值控制卫星上的发动机进行工作,以达到设定的目标。

超级望远镜。当时,我国已建立了由上海天文台、国家天文台北京总部、昆明天文台和乌鲁木齐天文站的四台大型射电望远镜和上海VLBI(甚长基线干涉测量)数据处理中心组成的中科院VLBI网,使用VLBI技术为嫦娥二号做测轨工作。VLBI技术的神奇之处在于,虽然目前单个射电望远镜的口径只有25米、50米,但它一旦与东南西北不同方位的同类望远镜联网,就形成了一个口径达3000多千米的“超级望远镜”,能看清月球上一个篮球场大小的目标,其测量精度和分辨率相当高。

2010年10月29日,北京航天飞行控制中心对嫦娥二号实施升轨控制,虹湾区成像活动圆满结束,卫星近月点返回100千米。北京航天飞行控制中心作为世界三大航天飞行控制中心之一,在嫦娥二号任务中成功突破了四项关键飞行控制技术:一是直接地月转移轨道重构技术;二是姿控力精确补偿定轨技术;三是近月点非对称轨道控制技术;四是飞行控制智能规划技术。

——地面应用系统。 走进嫦娥二号任务地面应用系统的总部——国家天文台运控中心,如同走进破译嫦娥探月卫星密码的大脑。与“大小姐”到达近月轨道才开始打开有效载荷不同,“二小姐”更加勤奋,踏上奔月路途的同时,有效载荷就开始了工作,实现了地月空间全程探测。地面数据接收系统接收速率的提高也为接收“二小姐”更多的数据“家书”建立了顺畅的传输通道。

嫦娥三号

“落月”是探月工程继“绕月”后的第二步,但并不是第一步的简单延续,而是新的巨大跨越,是一次归零重启的过程。在中国航天史上,地外天体着陆和开展巡视及科学考察都是前所未有的。其中,涉及与嫦娥一号、嫦娥二号截然不同的诸多全新技术,不少项目要从零开始。

——火箭升级,攻克六大专项技术。搭载嫦娥三号探测器的是长征三号乙增强型运载火箭。在长征三号乙运载火箭的基础上,嫦娥三号的“专车”突破了发射窗口变短、提高“两只眼睛”的入轨精度、量身打造“坐椅”、可靠性再跃升、提高运载能力、“现场直播”火箭飞行过程六大专项技术难关。

因为发射窗口短,入轨精度要求高,为了准确入轨,科研人员采用双激光惯组加卫星导航修正的复合制导技术,给火箭装了“两只眼睛”:一只“领航”,带火箭按计划飞行;一只“校正”,精确计算最佳途径并及时调整。

与嫦娥二号相比,嫦娥三号的结构与尺寸发生了较大变化。科研人员为嫦娥三号定制了探测器支架适配器,让嫦娥三号能够稳稳地坐在发射台上。在运载能力方面,“长三乙”本来已经是当时我国运载能力最强的火箭,在它的基础上再增强,就意味着火箭运载能力的进一步提升。“长三乙” 增强型火箭是三级捆绑式火箭,在“长三甲”的基础上捆绑了四个助推器,可以直接把嫦娥三号发射至近地点高度200千米、远地点高度约38万千米的地月转移轨道。

——攻克三项技术,实现“睁眼”着陆。常规来说,航天探测器降落有三种方法:第一种是气囊,但是会限制探测器的重量;第二种是空中吊车,技术太复杂、难度太大;第三种是着陆腿——这也是我国选择的方案。但这个方案也有很多棘手之处,需要解决的核心问题有两个:一是控制发动机推力减速;二是测量避障。

在没有空气的月球上,探测器只能通过发动机反推来实现平稳降速,这就要求发动机的推力可变。在这项技术上,我国科研人员仅用时半年就完成了攻关。但仅仅靠减速便不能让探测器“睁着眼睛”平安落地,因而,科研人员使用了四项技术给嫦娥三号上了多重保险:激光测距、微波测距测速、光学粗避障、激光三维成像。

在距月面100米的地方,嫦娥三号需要进行短暂悬停,扫描月面,避开障碍物,找到合适的着陆点。这个过程最长只有30秒。激光测距敏感器还有一次关机再开的机会,而激光三维成像敏感器只有三次拍照机会。如果三次都没有拍到清晰的照片,嫦娥三号该怎么着陆?别担心,还有最后一重保障——着陆腿。 嫦娥三号的着陆腿里含有拉伸材料,拉杆在受力的情况下可以伸缩,这也是我国航天史上的一次创新之举。技术突破和创新几乎贯穿了嫦娥三号从研制到软着陆技术全程的所有环节。科研人员通过努力,使嫦娥三号克服了反推减速、自主控制和着陆缓冲三大技术难点,实现了成功软着陆的任务目标,结束了人类无人探测器在月球盲降的历史,成就了中国航天的辉煌。

——同位素热源等技术温暖守护,“三丫头”度过漫长月夜。 落月后,嫦娥三号面临的最大难关就是在“冰冷刺骨”“无电可充”的长月夜下如何生存。科研人员首次采用了同位素热源及两相流体回路、隔热组件和电加热器等方案,确保舱内温度控制在-50摄氏度—5摄氏度,通过“盖被子”“开空调”让“三丫头”能够睡过长达14个地球日、温度只有-180摄氏度的长月夜,再被第一缕温暖的阳光唤醒。

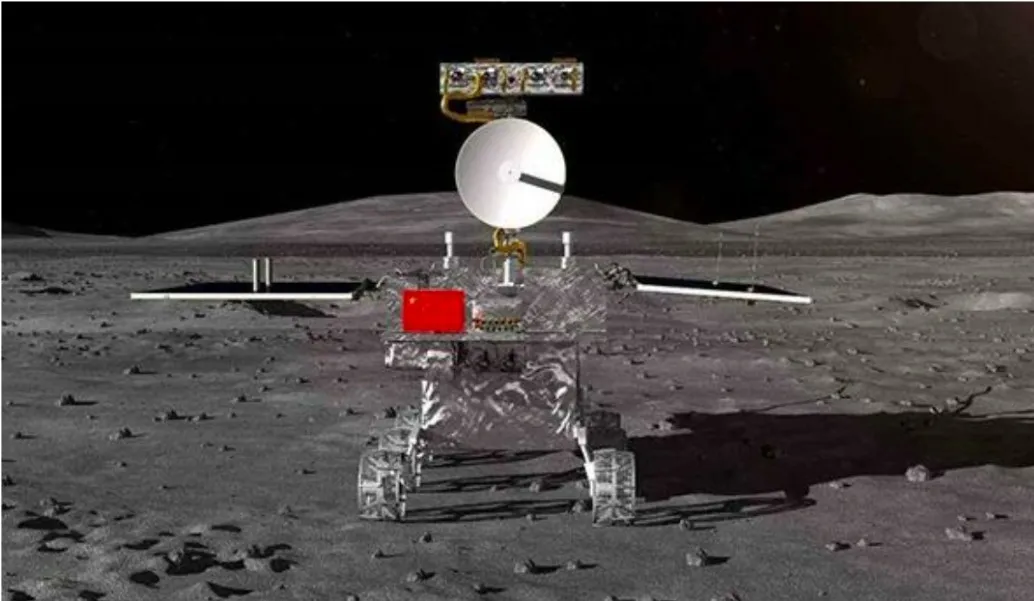

——玉兔一号本领有多大。嫦娥三号利用玉兔一号开展了着陆区月壤内部与月壳浅层结构探测。 玉兔一号上搭载的全景相机、红外光谱仪、粒子激发X射线谱仪和探月雷达等设备,帮助我们在国际上首次揭示了月球雨海区的火山演化历史,发现了一种新型的月球玄武岩。同时,首次研制的超宽频带测月雷达“边走边探”,绘制了世界上首幅月球地质剖面图,即着陆区月壳浅层330米深度内的剖面结构特性及地质演化图。

嫦娥四号

——鹊桥照亮嫦娥飞天路。鹊桥号是一颗中继卫星,属于通信卫星的一种,被形象地称为“卫星的卫星”。中继卫星是为卫星、飞船等航天器提供服务的,可以极大地提高各类卫星的使用效益和应急能力,实时下传资源卫星、环境卫星上的探测数据。

作为嫦娥四号和地球的通信中转站,“鹊桥”的架设位置很关键。鹊桥号中继星发射预定的位置就是地月系统中的拉格朗日L2点。牛郎织女相会的鹊桥由喜鹊搭成,而为地月牵线的“鹊桥”则全部由高科技产物组成。鹊桥号中继星载有伞状抛物面天线、测控天线和数传天线三类天线。其中,伞状天线展开直径可达4.2米,是人类深空探测史上口径最大的通信天线。鹊桥号中继星在成功入轨之后,便快速进入工作状态,建立起三条链路——对月前向链路、对月反向链路及对地数传链路,分别实现了自己与嫦娥四号、地面站的双向通信。

——强化装备,迎难而上。嫦娥四号的着陆区仅相当于嫦娥三号着陆区面积的八分之一,周围还有海拔近10千米的高山,附近地形起伏差达6千米,这样的着陆区大大提高了嫦娥四号着陆的风险和难度。为此,科研人员给嫦娥四号配备了两只“眼睛”:第一只是能测距的激光测距敏感器;第二只是会避坑的激光三维成像敏感器。嫦娥四号的激光测距敏感器是全新的定制款。它通过向月面发射激光脉冲,测量激光发射脉冲信号与月面回波脉冲信号的时间间隔,来获得嫦娥四号与月面的精确距离,为着陆器提供高精度的测距数据。激光三维成像敏感器则是在嫦娥四号悬停时,通过迅速发射多束激光,对月面着陆区域扫描成像,获得密集、高分辨率的月面三维图像,经过着陆器计算分析后,选择最佳着陆区以实现安全软着陆。

——玉兔二号勤勤恳恳,至今服役遥望地球。玉兔二号与玉兔一号外表相似,携带了全景相机、红外成像光谱仪、测月雷达、中性原子探测仪四件装备。作为巡视器,玉兔二号与着陆器的原地探测不同,它需要进行移动探测,执行机动任务。所以,科研人员在玉兔一号的技术基础上对其移动能力进行了强化,大大提高了它的通过性、机动性及地形适应性,不仅使玉兔二号具有了一定的障碍识别和自主避障能力,它的智能水平和自主性也更强了。由于此次嫦娥四号着陆区域地形复杂,科研人员在应对意外状况方面开展了多项系统试验,对石块落入车轮内部、驱动机构频繁启停,以及巡视器极限移动等多种状况均进行了逐 一测试并形成了应对方案,这使我们的“小玉兔”更加聪明,能独立地处理工作过程中出现的问题。

嫦娥五号

随着长征五号遥五运载火箭的成功发射,大家的关注焦点从“胖五”转移到了嫦娥五号身上。与之前的探月任务不同,此次嫦娥五号要往返80多万千米,完成包括落月探测、采样返回、交会对接等11项高难度项目,任务更为复杂艰巨。

——“微缩版运载火箭”发动机技术。于是,在出发前,嫦娥五号的发动机经历了一次全方位的升级。为了确保嫦娥五号能在月球平稳着陆,并从月球安全返回,研发人员为它量身定做了三台新型发动机——轨道器上的3000牛发动机,会在地月转移、月地转移中途修正,以及在近月制动、离月加速中大展身手;着陆器上的7500牛变推力发动机,负责完成月面软着陆任务;上升器上的3000牛发动机则相当于一枚微缩版运载火箭,将为上升器飞离月球提供推力。

——钻取采样系统技术。自动采样是嫦娥五号核心任务的关键环节之一。“五姑娘”要在100摄氏度以上的月面高温下,克服测控、光照、电源等多方面的条件约束,借助机械臂表取、钻具钻取,通过深钻、浅钻、铲土、挖土、夹土等各种方式,实现多点、多样化自动采样。

钻头。钻取是通过空心钻杆的取芯机构,钻到月球表面的深处,得到深层样品的层理信息。针对钻取任务,科研人员特地为嫦娥五号打造了一套 “金刚钻”。这套金刚钻有三大绝活:一是适应能力强。嫦娥五号不能移动,落到哪儿就得在哪儿钻取,所以钻头就必须具有很高的适应性。科研人员开展了上千次的地面钻取试验,实现了钻取子系统“回转”“冲击”和“回转+冲击”三种模式,以及不同参数的自由切换,以适应多种月壤工作状况。 二是钻进能力强。科研人员选用双排钻牙阶梯构型,经过千锤百炼,最终使钻头具备了对8级硬度岩石的钻进能力,保证了钻进过程顺畅可控。 科研人员还为双排出刃设计了多个切削面,让钻头可以拨动、突破临界颗粒与颗粒集群,以应对危险工作状况,轻松处理大颗粒。 三是排粉能力强。科研人员采用渐阔的锥形排粉槽通道,与钻杆排粉槽相连,构建成一体排粉通道。

钻杆。钻杆长度超过2.5米,主体材料采用铝基碳化硅材料,并设计了空心结构,其耐磨性和强度可以和钢材媲美。钻杆内部装有高柔韧度、高强度的取芯软袋。在钻取时,钻杆在接收地面指令后不断下钻,一边钻一边收土,同时保证把从不同深度钻到的月壤层层分离,完整地保存月壤的层理信息。

封装。取到土是嫦娥五号的第一个小目标。想要把它们安全带回家,得先完成封装。 为了保证取得的样品在提出过程中不会掉落,嫦娥五号采用了开放式构型的“8”字形超弹性合金丝作为封口方案,与取芯软袋末端进行一体化缝合,依靠弹性收缩力来实现简单可靠的封口。于是,“五姑娘”辛辛苦苦钻取的“土特产”在封入软袋后,被装进环形封装容器,最后运送到上升器顶端保护起来。

传送。月球表面坑洼不平,如果嫦娥五号着陆时站立不稳,有可能影响样品的传送。科研人员设计了具有碰撞自适应能力的传送方案——通过弹性驱动为月壤封装容器提供初始速度,再借助重力,将含有三级导向锥角的封装容器沿固定导向结构传送到上升器内。这套方案不需要续送机构,简单好用,可以在不同着陆姿态下实现封装容器精准传送。

——着陆器“一器两用”与自主定位技术。在月面上,“五姑娘”既没有平坦的起飞地点,也没有发射塔架,要怎么起飞呢?在科研人员的不断探索下,嫦娥五号着陆器实现了“一器两用”,在返程中充当上升器的发射塔架。上升器则克服了地月环境差异、发动机羽流导流 空间受限、无法由地面人员完成测调和确认等难题,“自力更生”地完成起飞时的自主定位、定姿。

——“太空快递交接”技术。由于嫦娥五号月球轨道的交会对接机构非常小,所以精度要求极高,一场太空中的“ 穿针引线”即将开始。轨返组合体重达2吨多,如果采用传统碰撞式对接的话,只有其体重六分之一的上升器很容易被撞飞。为此,科研人员专门设计了抱爪式抓 捕对接机构,每对抱爪就像人的手臂,可以在1秒钟内快速合拢,将上 升器先“抱住”,再把上升器的被动锁柄牢牢地约束在这个“怀抱”里,让上升器“无处可逃”。 在这个过程中,轨返组合体采用三套抱爪机构星型周向布局、自定心设计,实现了对接后的自动对准中心,在保证高精度对接的同时实现了轻量化设计。

——月壤样品的转移机构技术。交会对接完成后,嫦娥五号还要做一个重要的动作,就是把上升器里装有月壤样品的容器转移到返回器中。月壤样品的转移机构设计得很巧妙,这是科研人员从尺蠖身上得到的灵感。科研人员基于“运动行程放大+接力转移”的原理,提出了一种仿尺蠖的展收接力式机构,通过多级并联连杆的简单循环展收运动,把“太空快递包裹”从上升器一点一点收到返回器中。

——太空中“打水漂”,半弹道跳跃式再入返回技术。“五姑娘”从月球飞回地球的速度是每秒11.2千米,相当于飞机巡航速度的 45倍。如果不能有效减速,携带珍贵月壤样品的返回器就会有刹不住车、进入大气层后被烧毁的风险。当时,国际上常见的再入方式有三类:弹道式再入、弹道-升力式再入和升力式再入。科研人员经过一系列论证、研究和试验,决定借助地球大气层这个天然屏障,通过空气摩擦产生的阻力达到减速目的,于是提出了一个大胆的全新方案——半弹道跳跃式再入返回。这类似于在太空中“打水漂”,返回器先是高速进入大气层,再向大气层“借东风”, 用它提供的升力跃出大气层,通过摩擦来消耗返回器的动能,然后再进入大气层,返回地面。

——加装防热、防烧蚀的全新“战袍”。嫦娥五号返回器在大气层穿梭时会因摩擦而急剧升热,所以科研人员给它穿上了一件防热、防烧蚀的全新“战袍”。根据不同部位耐烧蚀和隔热的具体需求与指标情况,科研人员从33种新研材料中筛选出了7种,细致设计了“战袍”的结构和材料布局,实现了中国由近地轨道再入到深空轨道再入的防热结构设计的跨越。

嫦娥六号

6月4日7时38分,嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞,成功进入预定环月轨道。这是人类探测器首次完成月球背面采样和起飞。而此次嫦娥六号的成功采样,得益于三大硬核技术。

——“钻”“表”结合齐“挖土”。嫦娥六号探测器的着陆和采样地点位于月球背面南极—艾特肯盆地,该区域被公认为月球上最大、最古老和最深的盆地,具有极高的科学价值。月背“挖土”是门精细活。科研人员为嫦娥六号设计了两种“挖土”方式:钻具钻取和机械臂表取。探测器随身携带了钻取采样装置、表取采样装置、表取初级封装装置和密封封装装置等“神器”,将采取深钻、浅钻以及“铲土”“夹土”等方式,采集月球样品。

——“地月协作”取月壤。首次在月背采样,嫦娥六号面临着前所未有的挑战。中国航天科技集团任德鹏指出,相比嫦娥五号,嫦娥六号任务有三个特点:一是采样地点位于月背,为保证数传链路的连续性,必须依靠鹊桥二号中继星“搭桥”;二是采样地点所处的纬度更高,月壤的风化程度相比低纬度地区更加不充分,月壤的石块含量可能会更多,这对地面规划和采样机构来说是更大挑战;三是采样时间相比嫦娥五号更短。

“钻得动”是研制团队最为关注的环节之一。为此,研制团队在嫦娥六号“出发”前就开展了大量地面试验与仿真分析。针对月背中继通信可能无法有效配合钻采作业这一极端工况,研制团队设计了应急程序,做好充分准备,确保在极端工况下能通过“人机协作”方式,辅助嫦娥六号及时研判控制钻取风险,现场决策后续动作。

结合月壤特性,研制团队设计了“百里挑一”的独创钻头,通过对比多种设计方案,最终确定了取芯机构方案以及相应构型,使其具备高硬度岩石的钻进能力。同时,研制团队针对不同颗粒度月壤切削、拨、挤、排能力,让钻头形成多个切削面,在实现高效取芯的同时,具有良好的层序保持特性,让高难度的月背“挖土”更稳妥顺畅。

——高效打包确保“原汁原味”。月球表面为高真空、高低温、月尘综合环境。要将38万公里之外的月球样品在无人条件下进行打包封装,历经空间飞行、再入返回等步骤还不被地面环境污染,维持月球样品原态,这就需要研制一套专门装置。这套装置能够在月表自动承接、密封月球样品,并保证样品完好无缺地送回地球。

面对这一艰巨任务,研制团队接连突破多项关键核心技术,确保嫦娥六号完成自动密封任务。为保证取得的样品在提芯的过程中不发生掉落,研制团队经过多方案的筛选验证,设计采用了特定封口方案。封口器采用扭转密闭式结构,并进行大应变材料设计,具有低力载、高可靠的特点,且长时间处于大变形承载状态下不发生应力松弛现象,实现简单可靠的封口。

针对采集的月壤样品具有可变形特征,嫦娥六号探测器还专门设计了特殊的提芯拉绳,确保取芯软袋具有确定的几何形状,方便样品传送和转移。(来源:本文整理自中信出版社出版的《大国航天:卫星·探月》、中新网)