20世纪甲骨文入印

2024-12-04张诗宇

章法、刀法、篆法构成了篆刻艺术中的三要素,刀法运用的娴熟与否决定了线质的高低,甲骨文审美在刀法、表现上是独具一格的、它的线条具有独特的魅力,这也促成了甲骨文印审美的特殊性。

20世纪甲骨文印的发展及代表人物

甲骨文是商朝晚期的文字资料,从清末出现之后,陆续引起关注,带动研究热潮。尤其自1928年起殷墟科学发掘,更使甲骨文的研究走向高峰。甲骨文的出土和研究,对殷商史和汉字的认识,都有极其重要的作用。除了专门学术之外,甲骨文也成为艺术的题材之一,不论书法或篆刻,陆续有人采用甲骨文。一方面丰富了艺术的内涵,另一方面也使严肃的甲骨学多了可亲近。甲骨文印为古代所未见,20世纪二三十年代甲骨文被有限地引入篆刻。直至20世纪70年代甲骨文印创作仍然是片冷落而艰难的区域。清末民初期间,有一些金石学家像罗振玉、易大厂、王雪民、邓尔雅、杨仲子等人开始尝试将甲骨文引入到篆刻当中,其中罗振玉、易大厂、邓尔雅等人不过是偶尔为之,杨仲子和简经纶则属于专攻。20世纪以甲骨文入印,亦为艺林之盛事。

杨仲子篆刻风格多样,几乎所有印风均有涉猎,尤以古玺印、甲骨文印在民国印坛占一席之地。杨仲子一生痴痴耕石,所作印章数量庞大,其篆刻“专力甲骨钟鼎文,卓然自成一家,古味朴厚,名重一时”;其印章古味朴茂,仍含秀润之气,具有极强音乐律动之感,充分表现出其优秀的艺术涵养,受到时人的大力追捧。其篆刻主张“求之于殷契周金、秦权汉瓦、陶简泉镜之间”“深得古墨之精髓而不泥古人”。其篆刻风格古茂朴厚,于苍老朴厚中寓温润典雅,独具音乐的律动之美,自成一家,独树一帜。杨仲子的甲骨文印中,多直接借鉴甲骨字形,稍加印化后入印,构思极其巧妙。或省减,或错位,以适应印章章法布局。在线条的处理上,往往化曲为直,增加尖收笔画的运用,刀刻意味更加浓厚,使印章颇具刀笔意趣。

20世纪初,简经纶创作了大量的甲骨文书法、印章作品,自我艺术风格逐渐成熟。简氏具有极强的古文字基础,为他的甲骨文印创作创造了前提。自1936年简经纶历时半载的甲骨文诗集和相关的书法印章创作,为他在甲骨文书法印章风格的生成,创变与发展,奠定了一个坚实的创作基础。简经纶甚至通过自制的篆刻工具来体现甲骨文的契刻意趣。他所用的刻刀刃细薄,刀角稍钝,正锋运刀时因阻力较大,在刀与石的阻力之中,形成了“如锥画沙”“如虫蚀木”的线条质感,从而避免了用刀直下、不假修饰所带来的线条上的单薄。

从幼稚到成熟,模仿的拐杖往往都是不可或缺的,简氏从模仿甲骨文的简单特性出发,对甲骨文乃至古玺审美特征的认识逐渐积累走向深入。他对甲骨文印的意蕴有了更为深刻的领悟,新的审美精神出现在了他的创作中,他以犀利的刀法契刻印面,甲骨文印逐渐形成了瘦硬清丽典雅的个性印风,特别是他中晚年甲骨文印愈发显得刀笔相融、风格多样,建构起新的审美境界。

甲骨文印中影响线质的因素

“线质”概念抽象,笔者认为“线质”是具有审美标准的,是对线条结构或形态的要求,可以简单理解为线条质量。线条是具象的、可见的、可量化有一定的结构或形态。而线质:是抽象的、感性的,具有一定的审美意义和标准,线质是线条的升华,是通过用刀呈现的。篆刻作品的耐看与否,最后还要落实到线条质量,线质具有一定的审美意义。线条结构中要有对度的把握,这样线质才会符合书法中书写性及用笔提按的变化,丰富了印章的线条形态,对线质上的审美也产生了影响。书印有着较强的一致性,甲骨文与甲骨文印线质的关系,实际上是在“印从书出”的创作理念指导下,甲骨文风格对篆刻风格的影响和折射。当然,甲骨文印中影响线质的因素还有线条结构、技法、刀法、主观审美等一些原因,不能单独把“线质”从篆刻的属性中孤立开来。在甲骨文印的发展中主要是契刻的感觉表现得尤为突出,在线质上硬朗且又富有弹性。

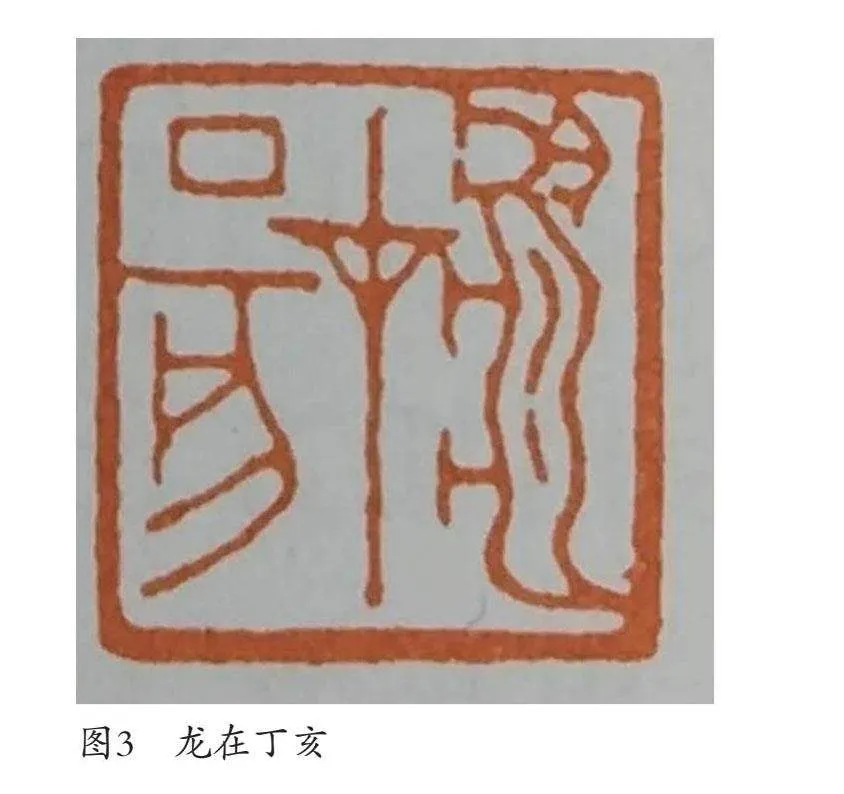

线条无非直、曲,粗、细,大、小,方、圆之分,其中“曲”到什么程度,“细”到什么程度,则是对“度”的一个把握。如果线条结构表现恰当,这样就会更好地体现出审美意义上的诉求。明代甘旸《印章集说》:“刀法者,运刀之法,宜心手相应,自各得其妙。然文有朱白,印有大小,字有稀密,画有曲直,不可一概率意,当审去住、浮沉、婉转、高下,则运刀之利钝,如大则股力宜重,小则指力宜轻,粗则宜沉,细则宜浮,曲则婉转而有筋脉,直则刚健而有精神,勿涉死板软俗。墨、意则宜两尽,失墨而任意,虽更加修饰,如失刀法何哉?”虽然甘旸所言为刀法,实则是线条结构与刀法的关系。线条上“画有曲直”的区别,就“不可一概率意”,线质才会过关,还要有一个对度的把握“当审去住、浮沉、婉转、高下”。并且对线条中的审美也做出了要求“粗则宜沉,细则宜浮,曲则婉转而有筋脉,直则刚健而有精神,勿涉死板软俗。”线质才会生动有神采。我们从图1由直到曲的变化。可以看到线质与线条结构的关系及对审美的影响。线条过直,线质有刚健之龙找灸过曲。线质有城约之美,直与曲中间有多种形态的差异,是对线条形状中“度”的把握,它也会影响到作品的风格。线条的粗细与曲直在“度”的处理上要把握分寸,处理得当线质才会增色。明代甘旸《印章集说》中说:“朱文印上古原无,始于六朝,唐宋尚之。其文宜清雅而有笔意,不可太粗,粗则俗”其中所指亦适合为甲骨文朱文印,宜“清雅而有笔意”。对线质的要求是“不可太粗,粗则俗;亦不可多曲叠,多则板而无神”。图2是线条粗细对线质的影响,线条粗壮虽有雄强,也会显露臃肿之态;线条过细虽有清丽,也易出现纤弱之象。线条上的粗细变化也会影响到作品优劣。

篆刻技法,是指篆刻家在创作过程中所运用的艺术技巧和表现方法。篆刻自成体系的技法包含着既有严格的规约性又有灵活的通融性。篆刻中的三法(篆法、章法、刀法)是技法中的重要构成。技法又往往是个体的创作感悟和对以往篆刻风格审美上的取舍,甲骨文印的技法表现形式因受其属性的制约,在线质的外在表现上更趋于精研与纯熟。

甲骨文印的线质差异对审美的影响

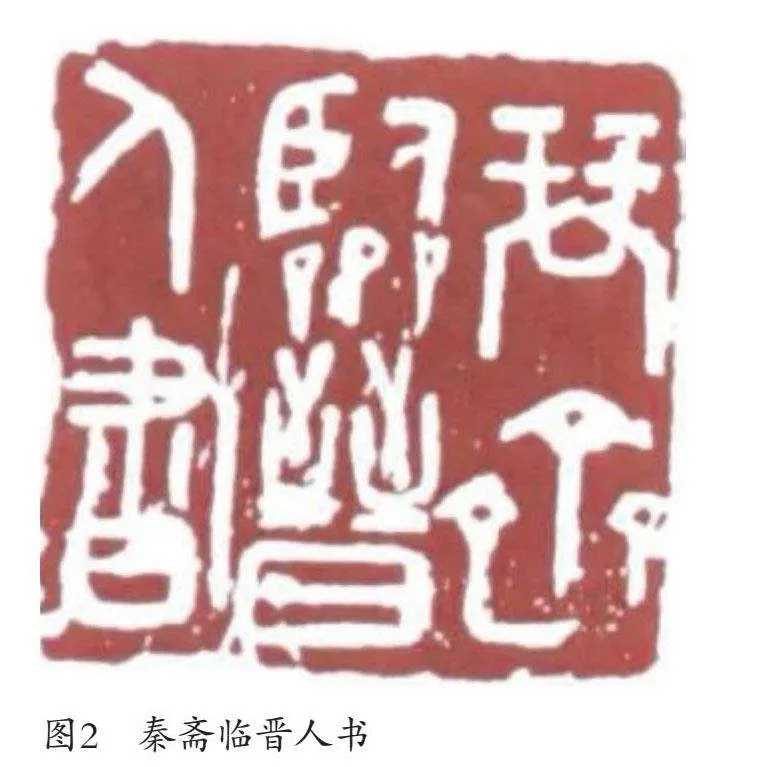

甲骨文印中线条上的直曲与粗细变化对篆刻风格的影响显而易见。邓尔雅与简经纶印(如图3、图4所示)传递给我们的艺术感受是截然不同的,杨仲子印线质清朗劲健,而简经纶印则呈现出婉约清丽之美。由于印文的粗细变化,线条偏细,远不简经纶如“刚健婀娜”的线质神柔。线条是篆刻艺术中最小的构成单位,也是构成篆刻艺术的最基本的要素,线条与篆法和章法又有着密不可分的联系。线条质量关系到篆刻创作的成败,也会间接影响到篆刻风格的成熟与否,这从甲骨文印上可以得到印证。从杨仲子和简经纶的印风对比中,我们会发现技法中技术的稳定性与成熟度是由拙到巧、由生到熟的一个过程。由“技”进“道”,是艺术创作中的不二法门。只有通过了“技”的精熟与得心应手,才会升华到“道”的高度。线条在结字和章法的排布中,细小的差别都会影响到线条的质量,而这种失之毫厘的差别,也正是谬以千里的审美差别。不同作者在技法处理上的差异,导致了线质审美上的差异和风格上的不同。

简经纶在治印前只以墨涂印面,属于“不篆而刻”,因而往往得随意生发的汉造印遗意,在设计之外有很多的偶然效果和意外之趣。如今,他又把别人刻印的“线条意识”重新回归到甲骨文的“契刻意识”,即它是文字的、书法的,但它更是“契刻”的。所以正像甲骨文与金文或秦、汉篆在线条上的不同一样,他一反浙派印风,而是以平实稳健、利如刀削的直线取胜,并着意于印面空间和笔画空间的切割;也由于他是以纵横两种线条为最基本的表现方式,所以这种契刻也是由多种形状、多种面积的几何形而产生的。由于他的印章在审美意识上与中国古典美学传统是如此吻合,所以他与邓尔雅的篆刻在审美趣味上大相径庭。由于他的线条平稳均匀,因而空间也染上了静谧的气氛。这是一种类似于王维、韦应物、柳宗元诗中才有的情调,精微中带有平淡之意。在简经纶的印章中,整个印面并不是以线条的变化为主,而是以其字形之大小、斜正、复杂或简单以及契刻风格之“浅”“显”“典”来取胜的,因此,简经纶的印章可以说是以意趣见长的印风,而不是像吴昌硕那样以复杂的刀法与雄浑的笔意见长。换言之他并不着意于线条的美,而是用刻刀切割出印面自身具有抽象意味的空间之美。而他选取甲骨文入印,也在客观上决定了印章空间的简净之美。像一流的印家那样,简经纶在刀法上也有一流的贡献:他运刀精微,发力柔绵,在极微妙的动作中体现印章的精微之美。在这一点上,无疑也有着令人难以企及的过人之处。在“维厚”与“简约”的审美取向之间,是不同的审美意境,人们还是感意将两者略作比较。钱锺书在《中国诗与中国画》一文中曾说过,在绘画中以王维为代表的南宗画风,在文学中只不过是二流的表现而已;而在中国诗文中以杜甫为代表的一类,当在绘画中体现出来时,则只不过是二流的表现而已。这即是艺术与文学之间的不同审美境界以及趣味的表现。所以在篆刻艺术中也一样,像简经纶这样以精巧见长的篆刻艺术,并不妨碍他在中国印章艺术史上占有一流地位。

朱简《印经》中“刀法者,所以传笔法者也”,对刀法的要求是要“传笔法”。这里的笔法不是书法意义上的笔法,是在用刀上“使刀如笔”一样自如,是通过刀法传达笔意“刀笔互融”的转化。因此刀法对线质的影响是不言而喻的。不同篆刻家的不同用刀技法,呈现出各具面貌的多样性审美。

从甲骨文印形式的确立,到艺术风格的逐渐成熟,它既保持着本身特有的艺术属性和纯度,同时也对近现代印风产生过影响,发展到今天进入了一个光风霁月的境界。甲骨文印审美取向的区别,除了气息、格调、各种技法外,线条上的形状与形态也会对这一区别产生作用,这种区别最后会落实到线质。甲骨文印的发展中线条由拙到精,审美由个体的引领到普遍的认同,形成了当代甲骨文印的审美观。由于受到审美上的制约,甲骨文印发展到当下我们有必要重新审视技法与审美上的得与失,以及在线质审美上的意义。

(作者单位:中国艺术研究院)