不可能的相遇

2024-12-03郭慧

摘 要:绘画从远古发展至今,在与其他艺术形式、社会生活、政治经济、科技革新等环境的共存和相互影响下,历经本体思潮、流派数次变革,其面临的挑战前所未有且不可回避,而由此激发的机遇也不容忽视。挪威艺术家拉斯·埃林采用图像重构的手法,将当代绘画的继承与创新、图像叙事等难题巧妙化解。其艺术观念的成熟和作品构思与表现的发展过程展示了当代架上绘画创作,尤其是绘画图像叙事的创新路径和全新方案。

关键词:拉斯·埃林;图像重构;碎片化叙事;杂耍蒙太奇

在当代,架上绘画(easel painting)受到装置艺术、大地艺术、影像艺术等的多重挤压,关于架上绘画是否死亡的争论仍在上演。从以威尼斯双年展(La Biennale di Venezia)为代表的国际性艺术展览中不难发现,非架上绘画势头正劲,冲击架上绘画的“主流”地位,当代的架上绘画“为何?”“何为?”“如何为?”成为亟待解决的问题。拉斯·埃林(Lars Elling)①继承架上绘画传统,吸收欧洲传统绘画精华,创新性改造并运用湿壁画技法,运用个人文学性叙事,利用摄影、电影等素材,援引委拉斯贵支(Diego Rodríguez de Silva y Velázquez)、爱德华·蒙克(Edvard Munch)等画家的经典作品,采用抽象与具象结合、图像重构等手法完成了从传统走向当代的创新性个性化发展,使其作品兼具传统性与当代性。埃林以他几十年在架上绘画的辛勤耕耘对架上绘画正面临的问题做出了回应。

一、拉斯·埃林绘画代表性特征

(一)梦境与现实相交织——超现实主义的倾向

埃林的大量作品呈现出梦境与现实相交织的状态,存在于梦境与现实之间的灰色地带。为了达到虚幻的效果,埃林在内容选择、画面构成及绘画手法上做足文章。他总是选取多段时空矛盾的场景和事件,大量使用类似格哈德·里希特(Gerhard Richter)的模糊化画法、重写本(palimpsest)②和图像重构等手段进行片段式、碎片化的图像叙事。图1中,室内女子梳妆的场景与长发女孩和熊相拥的室外自然景观交叉拼接在同一画面,前景却出现了卧倒在地的小孩。模糊的脸庞、错叠的空间、碎片的事件,观者穿梭其中,无法判断梦境与现实的明确边界,从而在艺术欣赏过程中获得奇幻体验。

(二)传统与当代相融汇——继承中革新的态度

埃林的绘画将扎实的具象绘画语言和浓郁的欧洲传统绘画气息融汇于当代绘画创作中。首先,埃林的绘画在内容上具备历史继承性,例如涉及二战等超越其生活时代的社会文化片段、类似委拉斯贵支作品中的人物形象等。其次,埃林的构图和绘画语言均与欧洲传统具象绘画有一定类似性,可能是部分继承的结果。同时,他并非循规蹈矩的创作者,一味继承不是其创作理想。无论是改造的湿壁画技法,还是抽象语言的引入,又或是愈发纯熟的图像重构,都体现着其在继承传统的过程中有意识的“叛逆”。这种“叛逆”正是其对继承与革新之间的态度,即继承中革新。埃林找到了传统绘画与现代的相关性。他并非是走一条类似委拉斯贵支般的现实主义道路,也不复制一条维亚尔(Edouard Vuillard)、格哈德·里希特(Gerhard Richter)等人走过的路。他们对埃林的艺术有所影响,但在其滋养下,埃林自信而勇敢地选择了一条个性的创作道路。

(三)具象与抽象间游走——感性与理性的统一

具象与抽象的结合是埃林绘画中较为直观的特点。这一方面体现了其对具象与抽象语言熟练而灵活的运用,另一方面也体现了其对于传统和当代的观念。

埃林将与画面重点相关的内容进行具象处理,而为了隐藏或削弱某些与主题相关性弱的内容时会运用表现性较强的绘画语言。具象元素主要体现在人物的肢体、服饰等指向其状态的部分,而对于一些需要进行模糊的信息,埃林会选择性地采取刮擦、流淌等手法,对细节信息进行不同程度的隐藏。模糊绝非他对准确描绘的不自信,而恰恰是其自信而大胆地取舍的体现。模糊是有目的性的,绘制时是先具象后抽象,使得在每个模糊的效果下都有精准绘出的具象效果。

埃林将具象与抽象结合得恰到好处。他根据画面的疏密和结构将抽象的语言与具象语言合理搭配。张弛有度的画面是埃林感性与理性思维的统一展现。具象与抽象的结合为画面的图像重构过程,尤其是不同空间和元素之间边缘的处理,提供了解决办法。同时,画面既避免了传统具象绘画感性不足的情况,又并非焦躁不安。他的作品宁静中带有一丝躁动,鲜活地存在着。

(四)画面图像重构——碎片化图像叙事的追求

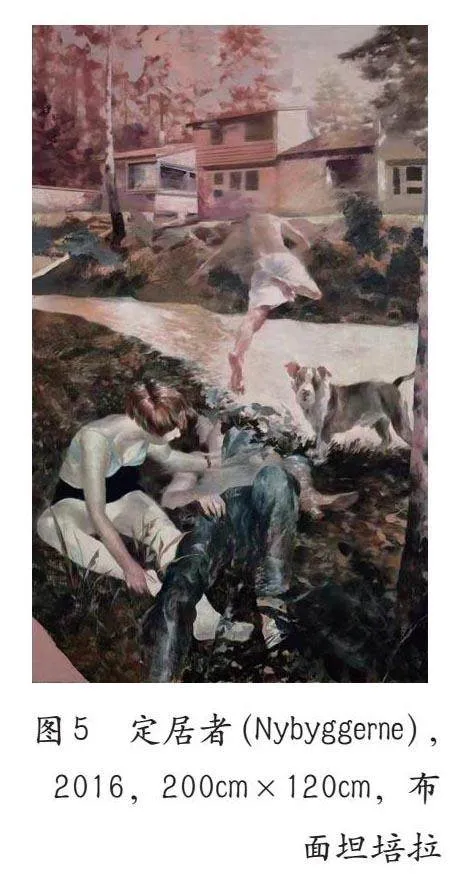

“今天的艺术是在没有任何宏大叙事的结构的艺术世界中生产出来的。”[1]52在埃林不断延展的艺术生涯中,他坚持在碎片化的个人叙事上进行探索,对图像重构做了诸多工作,逐渐形成愈发成熟的图像序列观念,且仍在进行着大量的图像重构实验。我们可以在其作品中找到重构的证据。内容方面,图2、图3是图4的片段,而图4与图5共用一躺一坐的一组男女形象。从空间方面来分析,图4中以帘子或柱子遮挡而交替切换室内外的空间。显然,这不是常规的同一空间。

埃林是画家,也是剧作家,他在绘画中也像在扮演一个剧作者的角色。埃林的绘画具有明显的叙事性,但不具备完整的叙事。他将“剧”中的“道具”精心设计、排列,对“舞美”“演员”以及“特效”精准把控,创作出杂耍蒙太奇般[2]的碎片化叙事的绘画。片段的图像带有启示性的细节,激发着观者的想象与联想,使其在反复观看和思考中产生更多猜想,得出诸多理解,生动体现着艺术作品的多义性。这独特的创作思路为其作品在众多当代艺术中突出重围、引起世界的注意起了重要作用。

二、画面构成的发展与演变

格林伯格认为尺寸是媒介的内在品质之一,是决定作品质量的基础之一[3]。对埃林1990至2015年期间的作品进行系统统计梳理(如表1)可发现,埃林的绘画作品从尺幅到画面的构成都有明显转变。随着时间推移,小尺幅和简单的画面构成不能再满足他的创作需求。在尺幅上,自2001至2005年期间,画幅不小于2㎡的作品开始持续占据主流,此后呈现出平稳趋势。再结合内容,近年来画幅面积小于1㎡的作品普遍是大幅创作中的片段,少见以小幅完全独立存在和命名的创作。它们大多是作为“道具”,被安排在不同的“舞台”使用,经常“闪现”,使得他的作品体系呈现出梦境般的反复交叉叙事,同一片段在不同的梦中穿插着。在展陈上也呈现此特征,布朗兹楚画廊2020年举办的埃林个展“盲轮廓”(Blindkontur)存在大量元素重复的情况,而且小幅并未直接作为附属陈列在大幅旁边。这样的陈列给了小幅作品一定的独立性,但相互藕断丝连,转角就能再遇到同元素的不同样式。这样展陈排列有效增强了观者的梦境感体验,沉浸式地引导观者理解埃林作品复杂的叙事体系。

大尺幅对应着他在画面构成上的探索。他是个不断探索新鲜感、富有创造力的人。从他的画面来看,从21世纪末动物系列的单一对象,到21世纪以来的简单重构,再到复杂的多对象、多时间、多空间、多事件重构画面,在具体内容上愈发丰富,构成上就越发复杂。尺幅的增大一定程度上正是伴随这个过程而发生的。随着时间的推移,在埃林的画作中,画面存在图像重构现象的作品量呈现稳定增长的趋势,而非重构的画面持续减少,逐步从画面构成的主要地位上退出,且画中存在大量正方形的画面。正方形、大尺寸的画布规格利于组织丰富的构图,成为其作品又一代表性特征。

自2006年起,埃林每4至5年出版一次画册,近20年间几乎每年至少举办一次个展,可看出其作品产量和品质都较稳定。21世纪以来,埃林的绘画创作体系在逐步走向成熟与稳定。其绘画技法多样而愈发熟练,风格日趋明显,总是不安于现状,尤其是画面中的图像重构运用得越来越纯熟。近年来,其单幅作品重构的内容体量和画幅一直在突破。从早期简单的构成,到图像重构较为稚嫩的尝试,再到逐步成熟的多重时空重构,他以更自如的状态挑战欣赏者对其画中现实与梦境之间的视觉判断和内心界限。

从2015年至今,埃林不曾停止在画面构成方面的探索,画面的图像重构处理更加灵活自由。从其2020年新作《失踪的渔夫》(Fiskeren som Fors-vant)、《耶路撒冷》(Jerusalem),以及2024年在北京798艺术区凯旋画廊的双个展“北极光”展出作品等都可发现,近年来,埃林提高了抽象语言的比例,细碎繁复的笔触在减少,意识流的特征还在加强。在画面构成方面,特别是图像重构的构成方式上所作出的尝试和成功不断促进他在绘画风格和艺术观念上的成熟。

三、开放的画面构成理念——图像重构

作为埃林重要而广泛使用的画面构成体系——图像重构,其得以产生、发展与演变离不开理念的引领。与尼奥·劳赫(Neo Rauch)、玛玛·安德森(Karin Mamma Andersson)等当代画家一样,他同样具备开放的画面构成理念。他们都在“试图改变大众习以为常的观看图像的方式,打开历史并面对眼前正在发生的现实。……在图像中营造开放性的意义空间,使观者在观看这些绘画时下意识地将个体的、日常的、历史的、政治的、经济的、戏剧化的元素同时汇集在观看作品的认知过程中”[4]211-212。

在埃林的作品中,作品漂浮于现实和梦幻之间,给欣赏者一种类似意识流或杂耍蒙太奇般的时空交织感。这样的艺术风格也存在于绘画以外的艺术作品中,如利用现实与记忆交叉叙事的《去年在马里昂巴德》(L’année dernière à Marienbad)。它大胆打破传统戏剧式构造,将“反叛”发挥得淋漓尽致,其反内容化、反戏剧化、反传统,不追求完整的事件的特质从始至终地呈现在影片中,以低逻辑性的呈现挑战常规逻辑,主动引导观众的思维。由此类比,我们就更易理解埃林的叙事体系,尽管他也画一些看似陈词滥调的主题,但他总是希望变得有趣。“有一种语言在那里,当他们不断被重复便会变得不再有趣,你需要换一种方式表达,给陈词滥调新的出口。”[5]其画面中体现出的图像重构现象也证明了他在避免庸俗上做出的努力。

埃林的创作在某种程度上追求的也是一种戏剧性,他总能将大量空间和元素进行图像重构,组成自己要讲述的碎片故事。他的绘画并非一味地反映现实生活或者所见所闻,就好像英国作家威廉·萨默塞特·毛姆(William Somerset Maugham)对其作品《人性的枷锁》(Of Human Bondage)的阐述,事实和虚构密不可分地交织在一起,读者也许会猜测那是毛姆的真实人生。然而,他的创作是自传体,而非自传,只是交织了部分真实经历。主人公菲利普从童年时代起的三十年的生活经历以及对生命意义的寻找,摆脱层层枷锁,获得心灵解放,这又何尝不与毛姆的早年生活照应呢?其实,埃林也是这样,他将碎片化的图像和事件重组在一幅画面,以一种幻象,创造了一个看似可信的带有自我痕迹的新世界。

他意欲表现的内容是其图像重构现象形成的导向之一。正所谓“知行合一”,他对于艺术史的认知、对个人生活的体验与艺术创作的探索欲是他不断向图像重构的画面构成迈进的内驱力。艺术家个性与情感极大地影响其艺术理念,这也是艺术发展至当代愈发明显的特征。当代世界和艺术市场包容五花八门的绘画表现形式与内容,更多地给艺术家自娱的空间来自由地表达、个性地表现,因此创作者不再需要像欧洲文艺复兴时期的画家们一样受限于艺术赞助人的需求。所以,埃林总是可以根据个人兴趣,自由地叙述故事和揭示复杂的人物。他运用家庭摄影、报纸等细节碎片化地进行叙事,使之自由组合在一幅画面中。和弗朗西斯·培根(Francis Bacon)一样,他的画面描绘的是感觉的逻辑(sensation’s logic)。故事看似具有开始、中间和结尾,但并不是线性叙事,非常规的图像序列主动制造了陌生感,那是一种颠覆的力量,使我们放弃冷漠的立场,因为艺术的本质功能是创造一种脱离习惯和熟悉的冷漠的目光,更多地引出某种情绪或氛围,发人深思[6]。

就图像重构所达到的目标而言,埃林与爱森斯坦的理论不谋而合。埃林溶解了同质空间,出发点和《蒙太奇论》所述类似,任意两个片段并列在一起必然结合为一个新的概念,由此产生一种新的质来。他谈到了在表现厮打的时候,不会用一个视点的全景拍摄,因为这样无法表现出厮打的“感觉”,他要利用若干厮打的片段来一部分一部分地表现,“这些片段的作用不是作为图像,而是作为诱发联想的刺激”,都是带有启示性的典型细节,使人联想到真实事件和人物,观者被吸引到“这进程的连续性和它的展开之中”[7]。在打造神秘而具有线索感的绘画方面,埃林是自信的,他认为绘画是一片乐土,而他可以控制着它的发生和停止。这既体现他对自由度的要求,也体现出这种自由绝非恣意。在意识与无意识的相互妥协中,将很多不可能一起出现的事物一次性呈现,“不可能”与“不可能”相遇,将一场不可能的相遇变为可能。他总是试图并成功地调度一切元素为他制造谜题提供条件。

埃林同时具备了文学和艺术素养,又有一定特殊经历,这为其绘画创作提供了源源不断的生命力。丰富的内容世界和强大的组织力使他可以自在穿梭,在多元素、多时空、较常规的比例基础上,制造陌生而看似合理的假象。重组的一切都仿佛合理地存在于画面创造出的新空间,但其内在关联是荒诞不经的,有种细思极恐的魅力。埃林在创作时总是不忘给隐含的读者以空间,阻止叙事的到位,也就决定了成品足够的意义空间。他的画面构成是开放的,作品也是开放的。那是埃林意识的流动,更是对生活的反思。那种陌生感是层纱,是层迷雾,更像是提出来一种疑问,引发思考,画面不是一个结局,随之引发的一连串内心活动和讨论,是创作者与画面,画面与欣赏者,间接是创作者与欣赏者之间产生的一种颇具趣味又蕴含深度的对话。

四、图像重构的内容来源

(一)援引画作

拉斯·埃林是具象绘画的创新者,但不激进地否定前辈的研究成果,他对传统具象绘画的超越是“站在巨人的肩膀上”完成的。他毫不避讳地汲取传统具象绘画的精华,甚至对前辈画家的作品进行二次创作或援引。他坦诚地提示着他的艺术传承,在他的作品中我们总是能隐约找到艺术史的线索,从有一定的家族关系的委拉斯贵支到梅佐(Juan Bautista Martínez del Mazo),再到同属挪威的蒙克,以及众多优秀的前辈画家。

在这一点上,弗朗西斯·培根以委拉斯贵支的《教皇英诺森十世肖像》(Portrait of Innocent X)为素材创作了一系列作品和埃林早年对《宫娥》(Las Meninas)进行二次创作,形成系列作品《委拉斯贵支之后》(After Velasquez),以及对梅佐、蒙克、弗拉戈纳尔(Jean Honore Fragonard)、丁托列托(Tin-toretto)、戈雅(Francisco Goya)等作品的二次创作异曲同工。除了对其形象的直接应用,埃林还大量运用类似的形象和具象语言,足见他对委拉斯贵支画中女孩形象和欧洲传统绘画气质的偏爱,这也是其对传统具象绘画有所研究的证据。《公主2》(如图6)中女孩是穿着仿迪士尼公主裙的埃林的小女儿。这幅画的构图和图像直接参考了皇室肖像的历史。他参考的戈雅、委拉斯贵支等画家都曾长期担任西班牙皇室的宫廷画师[8],欣赏并引用他们作品的行为是他对传统具象绘画的偏爱和致敬。埃林还有很多作品采用了如《公主2》这样的形象和绘画语言,很好地证明了埃林对传统具象绘画的传承。

诸如此类的线索在他的画作中屡见不鲜,援引画作和学习传统使得埃林的画作由内生发出沉稳而古典的气质,与当代波普艺术等鲜艳的色彩和大众化的创作元素等形成了极大的反差。rWrjzFgrGMzZOFgR6eUyTTAI7tdAQeGfMjJ6siZSynE=而这也并非对经典的重复,相反,这恰恰是一种有力地扎根艺术史的创新。这就是他对继承与创新给予的真诚态度。而这重要的偏好也不断在埃林的画面重构中作为元素出现,影响着整体的调性。

(二)挪用影像

提到“挪用”(impropriation)就很容易联想到波普艺术。的确,这是波普艺术家常用的基础手段。但其实大量的当代架上绘画也在探索挪用影像资源,最起码也是以其为参考素材在进行创作。为什么如此多的当代艺术家开始接受并广泛使用影像资源?其中最根本的问题就在于阿瑟·丹托(Arthur Danto)提到过的技术性限制,技术为艺术家提供任意施展创造性的可能[1]48。“以往的艺术家重视写生及对自然资源的利用,而战后的艺术家几乎多是利用现成的图像、照片、杂志、影像定格等方式获取图像资源,进行艺术创作。他们受到战后的文化理论、符号学、现象学、语言学等思想的影响,在图像学意义上对图像进行重新使用与组合。”[4]92“他们重新反思历史、传统文化及当下的现实语境,将图像和不同形式风格重新组合在新的结构中,从根本上切断了被挪用图像的原初语境,使其具备新的意义。”[4]5

埃林的作品主要使用两类影像:一类是家庭摄影,属于一手素材;另一类是报纸、电影等影像资源的细节,属于二手素材。例如,在其系列作品《被移除的风景》(Deleted Scenes)中,他大量挪用20世纪60年代新闻影片的背景细节。值得注意的是,他并非照搬照抄影像及其效果。相反,埃林以一种极主观的方式对影像片段和细节进行重新描绘或作为重构的素材,其中一些仍与源材料相关,而一部分也被赋予新用途,以达到表达其创作意图的根本目标,产生丰富内容和内涵。

这将埃林创作的广度打开了,他不仅可以选择像以往的艺术家一样凝固生活现实的瞬间,还可以回到影像本身所在的时空。这样一来,无论是当今的还是历史的、无论经历的还是被记录的,通通可以成为创作中无尽的素材资源,被选择性地纳入重构的画面中,协助埃林在绘画上实现开放的时空观。

(三)唤醒记忆

艺术来源于生活,艺术家对于当前的环境和生活的体验,和对过去生活的记忆与反思很大程度上决定着艺术家聚焦的话题和提出的观点。

埃林的作品大多在追溯,他认为他有两个维度——今天和过去。他自认为自己是一个极度悲观主义者,活在当下,对昨天记忆犹新。生活似乎是独一无二的,但它们又那样相似,只需要往楼上走一步,就会变成蚁群[9]。所以,埃林的作品中有很多个人记忆痕迹及相关内容,那些经常出现在他画面里的场景和元素便是意识和无意识中无法回避的自我,比如因为哮喘被迫经常在室内的童年困扰与创伤、病床上的父亲、军事、战争与灾难题材,等等。他喜欢爵士音乐、保密学等有关秘密的历史和事件、文学小说,甚至他自己也是剧作家,具备良好的文学修养,这很好地解释了为什么他的作品总是带有一丝文学意味。他孜孜不倦地探索复杂的重构画面,追求碎片化的叙事方式,创作出戏剧化的效果,还常常给作品起一些看似与画面内容本身相悖的名字,甚至把绘画上升至哲学的高度,进行一种形而上的探讨。此外,埃林还喜欢爵士音乐,他只短暂从军,但喜欢了解关于中央情报局(CIA)的历史、保密学的学术论文以及国家如何看待这些机密,等等。可见,他是一个兴趣方向集中的人,神秘是他的追求,其画作也藏有很多秘密,等待欣赏者发现与思考。他打开自我,在绘画中带入个人情感与感受。欣赏者能够在重构画面的碎片里找到些许有意识或无意识的情感线索,带来了一些与创作者的连接,增强作品个性的同时以真诚的心态与欣赏者交流,体现着艺术的温度。

他并不避讳将真实生活和情感带入创作,但他拒绝照搬现实。陈词滥调的内容不可避免,但他拒绝庸俗地重复。他探索图像重构的构成方式并结合多样的绘画技法,完成了对常规内容的非常规化处理。他总是以一种意识流般的创作手法将画面自由组织起来,因此熟悉的时刻被惊奇或不愉快的因素所渗透,因此具有强烈的戏剧感。他将稀松平常的生活作为部分元素进行创作并不是对陈词滥调的附庸,相反,以熟悉和擅长的内容作为素材进行更加复杂、大胆的创作,可以自信、自如地调度,极大地提高了创作的自由度。

在埃林的绘画艺术体系中往往带有一丝文学意味,意识在画面中流动着,就连作品的命名也在为作品添彩。有时画名是指引欣赏者观看的线索,有时也刻意制造作品与其名称的冲突或反差,带来一种神秘的隐喻性文学感受。就连同画展的取名“小说(Fiction)”“戏剧(Play)”等,都明显地体现着他在绘画的文学意味上的追求。

五、结语

正如荣格对于新艺术的展望,新艺术是意识与无意识的相互妥协,他提到了法国画家阿尔弗雷德·马尼赛尔(Alfred Manessier)的艺术目标:“画家的现实既不在抽象之中,也不在现实主义之中,而在于他作为人的重要性的再征服。”[10]埃林正是在有意与无意的分层悖论中寻找到符合自身文学性的碎片化叙事需求的画面构成方式——图像重构。画面里一场场不可能的相遇,包含着他对继承和创新的态度。具象与抽象随着意识流动自由游走,构建着梦境与现实界线不清的超现实世界。在当代的架上绘画领域,他的图像重构研究成果的确是一个创新视角和一种可行的可借鉴的画面构成和碎片化图像叙事解决方案。

注释:

①拉斯·埃林,委拉斯贵支后裔,画家、剧作家,以坦培拉(Egg oil tempera)、油画、版画、插画等见长,曾为多部获奖书籍做过插画工作,在奥斯陆、伦敦等地举办过近百次展览。其长期活跃在欧美当代绘画艺术领域,受到艺术理论界的广泛认可,也逐渐在艺术市场中得到推崇,是当代挪威画坛不可或缺的一员,影响力已辐射至北欧乃至世界。

②重写本,即羊皮纸或莎草纸的手稿,新的文本写在旧的文本之上,但旧的文本在下面依然可见。在艺术语境中,它是一种对图像物质的再利用,在改变其原始形式的同时又指向其起源。

③本文主要围绕架上绘画中的布面油画、木版油画、布面坦培拉等开展研究,依据其出版画册中的1990至2015年的278件代表性作品为数据来源,并结合网络、展览等渠道获取近年创作动态,尽可能地还原其绘画作品的发展与演变,极力摸清埃林艺术发展整体脉络,尤其是画面构成方面的发展情况,力图展示一条较为完整的关于埃林作品图像重构现象产生和发展的脉络。由于1990至2000年这一时间段的单年作品出版数量较少,而恰巧在画面构成方面具备一定共性,故本文将其上世纪的这批作品算作一个单位,其余都是以五年为一个单位进行截取。由此产生的表1并非严格意义的数学图像,仅供参考。

参考文献:

[1]丹托.艺术的终结之后:当代艺术与历史的界限[M].王春辰,译.南京:江苏人民出版社,2007.

[2]夏慧.拉斯·艾琳作品的抽象性研究[D].南京:南京艺术学院,2021.

[3]沃利斯.现代主义之后的艺术——对表现的反思3wQCjRwKDOChCk1nAHkaDaViLLHBaTpCC2luwYBsEnY=[M].宋晓霞,译.北京:北京大学出版社,2012:7.

[4]范晓楠.景观社会的图像:20世纪90年代以来的欧洲绘画研究[M].北京:清华大学出版社,2019.

[5]Anna-Lera Werner.artfridge:INTERVIEW:LARS ELLING[EB/OL].[2011-03-16].http://www.artfridge.de/2011/03/london-interview-with-lars-elling.heml.

[6]David Shapiro.Lars Elling:Painting[M].Oslo:Forlaget Press,2006:7.

[7]爱森斯坦.蒙太奇论[M].富澜,译.北京:中国电影出版社,1999:141-264.

[8]Galleri Brandstrup.Bilder fra et uskiftet bo[EB/OL].[2015-03-12].https://www.brandstrup.no/exhibitions/bilder-fra-et-uskiftet-bo.

[9]Bruce Bawer.Lars Elling:Painting[M].Oslo:Forlaget Press,2006:197.

[10]赵宗金.荣格论艺术[M].长春:吉林美术出版社,2007:103-104.

作者简介:郭慧,首都师范大学美术学院美术学专业硕士研究生。研究方向:表现性油画创作与教学研究。