恢复高考:“我们”见证

2024-12-01刘桂池任重

1977年12月9日、10日,重庆市举行恢复高考后的首次文化考试,首批报考大学的7万余名考生在全市13个区县参加文化考试。

鲁善坤,男,1977年高考考生,曾任重庆第一中学校校长等职;

戴伟,男,1977年高考考生,曾任长江师范学院院长等职;

黄良,男,1977年高考考生,曾任教于重庆师范大学文学院;

陈立厚,男,1977年高考考生,曾任教于成都大学教育科学学院;

龙莉莉,女,1977年高考考生,曾任教于重庆大学原城市建设与环境工程学院;

徐鸣,男,1977年时任重庆市经委教育处处长,负责高考招生录取工作;

龚其昌,男,重庆南开中学高1977届5班班主任、政治老师,所带班级这一年高考录取率为7%,高于全国平均录取率。

1977年12月9日、10日,重庆市举行恢复高考后的首次文化考试。首批报考大学的7万余名考生,在全市13个区县参加文化考试。考生、教师、招考工作者……对于每一位参与者来说,这两天的经历,注定成为一生难忘的记忆。

随着高考恢复,尊重知识、尊重人才的社会风气重新形成,这一重大举措改变的不仅仅是个人的命运,也是整个国家的命运。

一声“春雷”

1977年10月21日,国务院批转教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》,正式恢复高等学校招生统一考试制度。这一消息,在那个没有网络的时代,以惊人的速度迅猛传播。秋冬时节,“恢复高考”的消息如春雷般振奋人心。

1977年高考考生、曾任重庆第一中学校校长的鲁善坤,当时已是沙坪坝区新桥小学校的一名英语老师。得知恢复高考的消息后,鲁善坤在激动之余也担心自己是否符合报考条件。直到看到高考须知,确定自己满足报考条件时,鲁善坤一颗悬着的心才终于放了下来。

1977年高考考生、当年已经27岁的戴伟,从收音机里听到“恢复高考”的消息后,受到亲友的鼓励,决定参加考试。和鲁善坤一样,作为一名老师,戴伟在当时的江津地区双凤完全小学任教。戴伟的妻子也是一名老师,而且已有身孕。他们的儿子于1977年11月2日出生,妻子默默承担着生活的压力,支持戴伟专心备考。

因“恢复高考”消息而振奋的不仅仅是考生。时任重庆市经委教育处处长、负责招生录取工作的徐鸣,得知消息后,和几个同事高兴得击掌相庆。从事招生工作多年,他们清楚地意识到,这一重大举措将给国家带来大量人才,是一件事关国家强盛、民族复兴的大事!

徐鸣记得,重庆市招生考试办公室正式接到高考招生任务后,市里分管教育的领导就开始积极布置并开会强调“任务重,时间紧”。当时,大家的第一反应都是:事关国家人才培养,保证完成任务!

有备而来

常言道,机会总是垂青有准备的人。对于1977年的高考考生来说,有准备意味着有一定的文化基础和过人的毅力,以及些许机缘巧合。从1977年10月21日新华社正式发布“恢复高考”的消息,到12月9日开考,备考时间不足两个月,备考压力可想而知。

1977年,32岁的黄良已是一名父亲。他曾是重庆南开中学1965届毕业生。参加1977年高考前,他在大巴山度过了7年知青岁月,然后又在重庆电机厂当了5年工人。当时,他的月收入是38.5元加40斤粮票,这在当时是个不错的收入。很少有人知道,黄良其实为这场高考,已经准备了12年。高中毕业后,无论是在大巴山的山野中,还是在电机厂车间昏暗的灯光下,他从未放弃过对书本和知识的追求。

时隔40多年,黄良回忆说,之所以那12年他能坚持读书“充电”,是因为他脑海中始终有一个坚定的信念:国家和民族复兴的希望终会回到强大的教育以及对知识人才的足够尊重上。

与其他考生相比,南开中学、重庆一中等学校的考生算是幸运儿。因为学校的老师们更为关注国家在科教领域的新动向,消息也比较灵通,对恢复高考有一个预判。

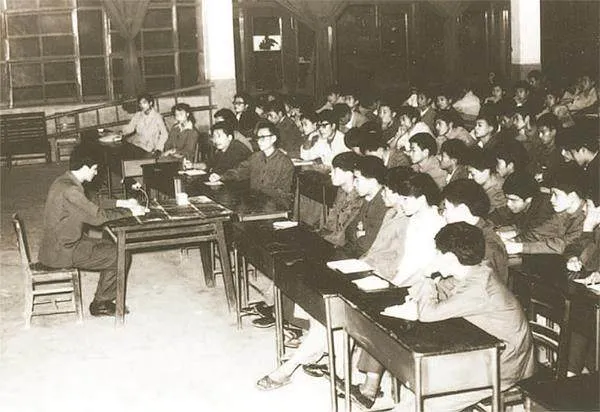

南开中学高1977届5班班主任、政治老师龚其昌记得,学校于当年9月就启动高考生的复习教学。重庆一中也是在当年9月就着手学生复习备考工作。当年,龚其昌除了带自己班的学生,还为大量其他考生补习。当时,南开中学在图书馆办了一个复习班,听课的包括往届毕业生以及工人等。此外,龚其昌还被学校指派到西南医院为备考的医生、护士上课。那时,龚其昌的月工资是53元,没有任何额外报酬。

“我们心中想的,都是如何帮助这些孩子完成自己的梦想。”时隔40多年,龚其昌依然认为自己当年的付出非常值得。

众生“赶考”

失眠,是1977年高考考生后来回忆那场考试时,频繁提到的一个词。

1977年高考考生、后考入重庆师范学院(今重庆师范大学)数学系的陈立厚,在高考前一晚失眠了。想到自己高中毕业11年后,还有机会踏进考场,他的心情万分激动,通宵难眠。

陈立厚是1966届高中毕业生。恢复高考这一年,陈立厚正在四川省彭县(今四川省彭州市)九尺中学教书,担任数学老师和班主任。备考期间,他白天处理班级事务,夜晚批改学生作业,只有晚上10点至12点的两个小时用来复习。还未完成一轮系统复习,高考的铃声就已经敲响。

1977年12月9日清晨,失眠了一夜的陈立厚起床后,洗了一把冷水脸。他深觉机会难得,再疲惫也得搏一把,精神又重新亢奋起来。结果证明,他的斗志战胜了失眠的影响,各科发挥都比较平稳,强项数学甚至考了98分!

黄良从住所到考场要走一个多小时,他对高考那两天的第一印象是冷,冷得僵手僵脚,一件老棉袄根本无法抵挡寒风,最初下笔都不太顺畅,得哈气暖手。上午和下午都有考试,中午他用两个馒头充饥,然后在考场外找了一个避风的地方休息看书。

1977年高考考生、重庆大学退休教授龙莉莉,因为住所离考场远,在考试前一天上午,她就背着被子,乘了3个多小时汽车赶往考场。几间废弃的教室被当作考生们的临时宿舍。晚上,考生们挤在临时宿舍里,把各自带的被子铺在稻草上席地而卧,不知不觉就聊到了次日凌晨4点。

考政治时,龙莉莉灵感爆发,居然写了满满8页纸!挥锄头的手抓笔杆子,丝毫不马虎,写得畅快淋漓。监考老师看龙莉莉总是找她续纸,索性站到她旁边发纸。

在考生紧张赴考之际,招考工作人员也在以另一种方式“赶考”。考试前一天,徐鸣冒着雨到江北考场检查工作。检查的主要内容是,考场是否达标,路途是否安全,交通是否便利……只为将考场不利条件降到最低。

考试前,考卷由重庆市公安局派出专人专车押运,医院派出医生负责应对考生身体方面的意外情况。当时,市招考办还有一条内部工作准则:对每个考生都要笑容相待,不要给予他们压力!大家最不想看到的,就是开考30分钟后考生未能到场。

同频共振

1977年参加完高考,录取结果还没出,戴伟就在日记里写下这样一段话:“一定要为祖国争光,一定要为人民作贡献!考得起,就要认认真真读书,为国家作贡献;考不起,就好好教自己的学生和孩子,让他们有更好的生活。”

1977年12月30日,戴伟收到去体检的消息——这意味着考上了。那个傍晚,他跑了20多里山路,来到在复兴公社完全小学任教的妻子面前,喜极而泣。1978年3月2日,戴伟拿到了西南师范学院(今西南大学)的录取通知书。

1978年3月,全国科学大会举行,“科学的春天”激荡全国人民心田。也是在这个3月,一份份录取通知书,送到了那些在1977年高考中成功突围的考生手里。一件是国家大事,一件是人生大事,在“尊重知识、尊重人才”的主旋律中同频共振。

1978年3月14日,陈立厚踏进了重庆师范学院的校门,这一天是他31岁生日。那时的高校,缺设备、缺教师、缺教材……唯一不缺的,就是教师的敬业精神和学生的学习热情。每天下午课外活动时间,教室里依旧座无虚席,系领导想把大家劝出教室:“这样学习怎么行呢?把身体搞垮了,来日方长啊!大家要注意休息!”

即便是7月底的酷暑中,教室里既无空调也无电风扇,同学们也会坚持上课。降温的办法很简单,脚泡在盆里,头顶湿毛巾。他们还要求系里给大班单独开选修课,甚至在毕业前半个月还在上选修课。同学们不遗余力地学习,只有一个念头:要珍惜这来之不易的学习机会!

尽管在1977年高考中“上岸”的是极少数人,但随着尊重知识、尊重人才的价值观和社会风气重新形成,随着科学春天来临、改革大幕开启,青年成长成才的机会越来越公平、广泛,中国式现代化建设所需的人才基础得以奠定。