百余勇士血洒建文峰

2024-11-28张卫

1949年11月26日下午3时许,中国人民解放军第二野战军第12军35师103团在重庆近郊南泉与敌展开激战,战斗持续了3天。

勇进虎啸口

南泉群山交错、地势险要,层层山峦向北延伸至长江边的大兴场,向南至綦江境内,回环的山岭构成重庆江南的一道天然屏障。其东南面的建文峰是群山之巅,建文峰与打鼓坪山脉间的峡谷,为花溪河上游虎啸口瀑布所在之处。沿河以南的傍山险道,是南川直达重庆的必经之路,也是国民党军“江南防线”的战略要地。敌军在南泉一带布置了重兵,包括彭斌的内二警总队、罗启彤的361师和罗广文兵团等部。

11月25日,一直作为12军前卫的35师103团接到命令:从南川神童坝抄小路,经巴县界石、南温泉,直插长江边,强占渡口。

进军西南以来,由于103团3营多数时间担任团前卫,伤亡减员较1、2营大,故决定由1、2营执行任务,3营留下看守攻打南川时抓获的五六百个俘虏并进行修整,团长蔡启荣也随同留下处理俘虏。在副政委苗新华、副团长吴颜生带领下,1、2营迅速出神童坝执行穿插任务。1营2连作为前卫,以日行百里的速度前进,于26日早上到达界石。午后,继续按原定路线疾行,约下午3时左右抵达南泉以西虎啸口。

虎啸口山谷与解放军行进线路呈V字形,与敌交火前,敌我双方均未察觉。观察到公路两边已有房屋后,解放军加快速度前进。拐弯后,2连连长徐根及20多名战士闯入敌阵。战斗经验丰富的徐根率先反应,命人将一枚手榴弹扔进敌群。紧随一声爆响,爆炸声、枪声在山谷里响成一片。至此,南泉战斗打响。

2连闯进谷地时,两边山头已布满敌重兵。北面从最高峰野猪窝起,自西向东部署了以内二警为主的部队,南面从建文峰制高点到东端虎啸口,则由罗广文等部把守,而在谷地西头的南泉正街,胡宗南第1军正陆续进入阵地。敌军总兵力不下一个师,而我方仅两个建制营,共七八百人。无论兵力还是军事位置,我军均处于劣势。

随着战斗打响,首先冲进谷地的20多名指战员扔出几十枚手榴弹,赓即端起冲锋枪猛扫。敌人四散溃逃,我军乘势占领虎啸口南侧无名小高地。阵地北面正对一座小木桥,桥北狮子山高地由敌占领,桥南溃敌争相逃命。

稍倾,建文峰上约一个连的敌军袭来。激战中,2连连长徐根壮烈牺牲。危急中,已进入阵地的2连指导员卢旭阳命战士抢占西侧无名高地,堵住建文峰之敌,他则组织火力与狮子山之敌对射,掩护随后赶到的副营长徐泉水和1、3连向溪北出击。黄昏,1、3连占领狮子山,控制了虎啸口南北两侧。

激战建文峰

建文峰是南泉最高峰,对我军威胁极大。我军曾几次从南、北两侧小高地向峰顶进击,均因敌猛烈火力阻拦而无进展。

天黑后,地下党派人送来南泉地形草图,并介绍了敌兵力部署。从草图看,建文峰北瞰野猪窝,西控南泉正街,位置十分重要。从敌我态势看,如果我军控制了建文峰,虎啸口阵地前就有了一座高大屏障。因此,团指挥所迅速制定进攻方案,决定派2营攻占建文峰。吴颜生特别向2营营长张孝烈交待,要从后山隐蔽接敌,出奇制胜。

夜半时分,担任主攻的4连3排在前,2排跟进,1排断后,从东南面白炮石山沟悄然前进,至东南高地南侧断崖下实在无法前行时,天近拂晓。3排排长立即指挥搭人梯登崖。正艰难攀登时,闻听上方敌军构筑工事的掘土声,战士们加快攀登速度,却惊动了敌军。排长立即扔出一枚手榴弹,奋身一跃,上了峰顶。其余战士也陆续跃起,一部分占领阵地,一部分散开肃清峰顶残敌。

占领建文峰后,战场形势大变,引起敌军恐慌。27日拂晓,敌军发起猛攻,企图夺回建文峰。守阵地的4连连长程海生带领全连战士英勇反击。战斗中,2营副教导员梁松斗中弹牺牲,4连伤亡人数也不断增加。见敌人冲进阵地,4连战士李京奎、张立安等同敌人以刺刀相搏。张孝烈立即命令担任二梯队的6连迅速出击,换下4连。6连从隐蔽处跃然而出,一部分从正面冲向敌人,一部分绕到敌人侧背,形成夹击之势。至28日夜撤出战斗前,建文峰制高点牢牢被我军控制。

28日,在2营掩护下,1营教导员冯嘉珍率军(此时副营长徐泉水已牺牲)兵分两路,向谷地西面进攻:1、3连在北,从狮子山阵地出击,沿山脊进攻,占领了狮子山西侧魏家山;2连在南,指导员卢旭阳带领全连沿山谷小径进攻,占领一个山洞后,继续向西,攻至仙女洞,逼近五洞桥。

傍晚,为尽快打垮敌人,冯嘉珍决定先集中兵力攻取野猪窝,然后与2营协同,从上往下攻打南泉正街之敌。随即,他指示卢旭阳迅速整理2连部队,由1、3连掩护,从魏家山往上攻,以夺取野猪窝,然后往正街行进,重击北岸正街顽敌。卢旭阳收拢部队,发现仅剩三十余人。他将人员略作调整,9个建制班改为7个,然后率领部队迅速赶赴魏家山。

晚上10点,营部传来准备反击的命令。随后,又传来命令:撤出战斗。卢旭阳以为听错了,经再三确认后,方才执行。此时张孝烈却在电话里为撤退命令同吴颜生辩解,称自己在建文峰上看得远,发现南泉正街的敌人天黑后已有后撤迹象,请示团里让他率队攻下去,吴颜生严令他从后山撤退,告诉他“部队不能在这里纠缠太久,必须尽快过江,团长已派人在渡口等我们”。

当晚11点半,2营在前,1营跟进,103团参加南泉战斗的部队有序撤出战斗,转上川黔公路,急行军至江津江口(顺江场),于29日凌晨渡江,汇入12军大部队。经冬笋坝到璧山,再到合川,转经永川向成都挺进。

热血换解放

南泉战斗自11月26日下午3点打响,至28日晚11点半我军撤出,历时56小时。通过战斗,解放军部队重创守敌在重庆的“江南防线”,为我军主力部队大迂回、大包围解放重庆赢得了宝贵时间。

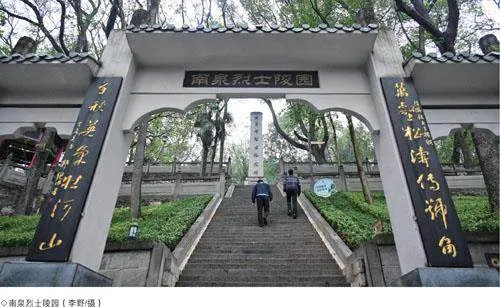

南泉战斗中,牺牲的解放军战士有百名左右,但南泉革命烈士陵园纪念碑上刻下姓名的仅43人。据巴南区委党史研究室调查,解放军撤出战斗后,除部分伤员留下外,未留人与地方交接。之后,是新到的军代表责成当地保甲长负责收集掩埋烈士遗体。当时在建文峰,国民党军与解放军人员的遗体交错,辨认的原则主要为依据服装、帽徽和干粮袋判断,烈士的姓名主要从胸章和帽子里寻找。在收集到的40余具解放军遗体中,有姓名的不到10具,最终遗体被掩埋在建文峰半山腰和凉水沟两侧。

1953年,重庆第四区(1955年改为九龙坡区)民政局根据上级指示,将原来临时掩埋在建文峰半山腰、凉水沟和南泉其他地方的烈士遗骸进行集中掩埋,用12个大木箱收集了84具烈士遗骸,其中有姓名的33具。南泉革命烈士墓建成后,于1983年扩建为南泉革命烈士陵园,当时镌刻在碑座上的烈士名单就是依据1953年的统计资料确定的。后来,随着有关资料的不断完善,烈士名单得到进一步确认与追加。

编辑/董婉妮