数据要素视角下的档案跨界合作:概念、机遇和路径

2024-11-26柯永曶刘凤何丙秋丁家友

摘 要:新一轮工业革命背景下,数据要素潜力日益凸显,各层级用户对数据的需求正呈现多元化趋势,促使行业间的信息壁垒不断消弭,跨界合作已然成为档案领域的大势所趋。本文以数据要素视角切入,回顾并总结国内外档案跨界合作现状,在调研的基础之上梳理并重构档案跨界合作的概念以及基本范式,从档案学科的衍变、信息技术的发展以及档案机构改革三重视角阐明档案跨界合作的机遇性与必然性,并围绕档案数据要素化的递进层次进一步提出我国档案领域跨界合作的未来具体路径。

关键词:数据要素;档案数据要素化;跨界合作

分类号:G270

Archival Cross-domain Cooperation Under the Perspective of Data Elements: Concepts, Opportunities and Pathways

Ke Yonghu, Liu Feng, He Bingqiu, Ding Jiayou

( School of Social Science, Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215123 )

Abstracts: Under the background of the new round of industrial revolution, the potential of data elements is becoming increasingly prominent, and the demand for data by users at all levels is showing a diversified trend, which has led to the continuous elimination of barriers between information industries, and cross-domain cooperation has already become a major trend in the field of archives. This paper starts from the perspective of data elements, reviews and summarizes the status quo of archival cross-domain cooperation at home and abroad, composes and reconstructs the concept of archival cross-domain cooperation and the basic paradigm on the basis of research; clarifies the opportunities and inevitability of archival crossdomain cooperation from the triple perspectives of archival disciplines’ derivation, information technology development and archival institutions’ reform; and further proposes specific paths for future cross-domain cooperation in China’s archival field around the progressive hierarchy of archival data elementization.

Keywords: Data Elements; Archival Data Elementization; Cross-domain Cooperation

在“互联网+”浪潮的推动下,跨界合作已经成为各领域突破自身发展瓶颈的重要举措。对于档案领域而言,以图档博(LAM)为代表的合作模式方兴未艾。2021年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《“十四五”全国档案事业发展规划》提出,要“推动档案馆与博物馆、图书馆、纪念馆等单位在档案文献资源共享方面加强合作”。如今,档案跨界合作的概念已不再是一种“离经叛道”,比起质疑档案领域是否应该跨界合作,人们更关心档案领域究竟如何跨界合作。与此同时,档案学界对档案的认知正在逐渐重构,在数字时代的背景下,档案与数据“实为一物”。[1]

2019年,数据被正式列为我国的第五大生产要素。社会各领域都在期盼着数据要素引导新质生产力的出现。伴随着国家数据局的建立,政府相继发布了“数据二十条”和《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》等相关政策,无不彰显着数据要素的发展潜能。即使抛开“大档案”观念下档案概念的泛化不谈,档案数据依然是组成社会数据资源的关键一环。

如果将档案数据类比为石油,仅凭石油开采部门显然无法发挥其作为重要资源的全部潜力。而全球档案馆也都正处于转型阶段,除了数字转型外还有很多功能在转型和扩展,很多跨文化、跨领域的面向社会的“非传统”档案业务正在蓬勃成长和活跃发展。可见,档案跨界合作问题已经成为国内外档案学科、档案工作、政府治理与国家战略发展的重要课题。对于档案外部领域而言,非档案数据要素价值的发挥也亟须档案数据的入场。基于此,本文试图以档案跨界合作作为研究主体,从数据要素视角重构档案的跨界合作行为,将这类跨界合作行为转化为档案领域与其他领域间的要素流通行为。在新的视角下重新审视、思考并规划档案的跨界合作行为,以期为档案跨界合作的未来发展提供理论支撑。

1 文献回顾

1.1 档案跨界合作概念的相关研究

在管理学的相关文献中,跨界合作通常被定义为“突破原有行业惯例、通过嫁接外行业价值或全面创新而实现行业价值跨越的行为模式”[2]。从语义学的角度来理解,“跨界合作”即指某两个或两个以上不同“界限”(领域)的主体为达成各自“目标”而进行合作;站在博弈论的视角进一步解构“合作”行为,即通过多主体缔结联盟的方式共享彼此之间的资源以形成优势互补,且最终联盟的总收益大于各主体单独行动的收益之和。由此可以发现,“档案跨界合作”这一概念中重要的部分在于什么是“界”以及档案相关机构在合作行为中的“目的”是什么。回顾以往文献,学者们对于“界”的判定主要呈现为以下三种观点:一是以“档案行业”为界[3],例如将用人单位档案部门等也纳入界内;二是以“档案服务”为界[4],任何档案工作以外的服务都属于跨界;三是以“档案所在文化遗产行业”为界[5],与档案机构同属文化行业的机构(例如图书馆、博物馆)也应当属于界内。此外,最初的“档案机构跨界合作”其含义停留在不同地区、不同性质或不同级别之间的馆际合作,但从档案数据要素化的视角来看,这依然属于档案系统内部的交流,称之为“跨馆”“跨域”明显比“跨界”更符合这种情景,故不作为本研究的主要讨论范围。

另一方面,现有文献对于“目的”的描述往往是模糊的,主要分为两类:其一是给出某一具体的“目的”,例如红廉档案数字编研[6]、档案文创产品开发[7]等,这类研究在篇名中就已经确定了档案机构跨界合作的具体内容与目标,档案跨界合作更像是达到这一目标的手段之一,而非研究主体;其二是通过宏观且多元的描述将多项档案工作作为目的描述,例如认为“(信息)实现更广泛的全球访问。包括与更多非传统利益相关者和非传统专业(档案相关专业)人士进行合作,让行业内的问题不再是从传统的本地角度进行讨论”[8],或者表述为“(合作)让每个人都更加地了解整个记录体系……并尽量减少档案人员工作的重复”[9]。

1.2 档案跨界合作的现实模式

(1)与其他文化机构合作

由于同属于社会文化机构,档案机构与以图书馆、博物馆、文化馆等为代表的一系列公共文化服务机构协同是最常见的档案跨界合作模式。其中尤以图书馆、博物馆、档案馆三机构的跨界合作(LAM)为最盛。国外的图档博机构已经具有丰富的跨界合作案例与经验:在挪威,“ABM Utvikling”(英语为ALMDevelopment)自2003年1月以来一直存在,是档案馆、图书馆和博物馆当局的联合体;在英格兰,“国家档案登记册”(NRA)数据库包含有关英国历史手稿位置的信息;美国加利福尼亚州的“加州在线档案馆”(OAC) 提供对加州档案馆、图书馆、博物馆和其他机构资料的访问;丹麦甚至成立了ALM委员会,以指导当地的图档博合作。[10]不仅如此,档案领域也会与这些文化机构合作共同开发数据资源项目,例如由英国图书馆(The British Library)发起的“Unlocking Our Sound Heritage”项目[11]与泰恩威尔档案馆和博物馆(Tyne and Wear Archives and Museums)以及伦敦大都会档案馆(London Metropolitan Archives)均有所合作,该项目旨在挽救当地的声音档案,包括口述历史、音乐录音和广播节目,通过数字化和在线平台向公众开放,使得珍贵的声音档案得以保存和分享,增强了公众对音频历史资料的兴趣和了解。在我国LAM的跨界合作也在不断发展。上海音像资料馆聚焦地方特色影像,与图书馆、档案馆等机构跨界合作,打造例如“影视万象”“上海音像资源公共服务平台”等音像档案资源开发项目[12];中国第一历史档案馆、敦煌研究院、甘肃简牍博物馆、国家图书馆(国家典籍博物馆)联合主办“二十世纪初中国古文献四大发现展”;北京市档案馆与首都博物馆合作推出“北京的胡同四合院”展览。通过跨界合作,不仅可以共同履行为社会提供公共文化服务的职责,更能弥补各自资源类型的不足。

(2)与媒体行业合作

与媒体行业的跨界合作主要体现为与报纸、电视、广播等传统媒体跨界合作和与微博、抖音等新媒体跨界合作两种形式。例如2024年3月重庆市档案局、档案馆与重庆广播电视集团(总台)签订了合作协议,共建档案资源开发与媒体传播深度融合发展新格局。合作项目包括“《中国共产党人的家风》档案思政课”,深入挖掘照片、手稿、书信等珍贵档案资源,以视频推送、现场展演等多种形式展示中国共产党人的优良家风。此外,重庆广电的“第1眼新闻”新媒体平台将开设《第1档案》专区,推出《档案里的今天》短视频栏目,重现重庆历史发展瞬间[13];上海市档案馆在举办“城市记忆——上海近现代历史发展档案陈列”主题展之前,与东方网联合举办“寻找消失的城市记忆‘城市记忆@上海’”网络文化节活动,还通过东方网官方微博号召用户转发“城市记忆”话题,取得很好的宣传效果。

(3)与社会公众合作

新修订的《中华人民共和国档案法》明确国家鼓励社会力量参与和支持档案事业的发展[14],而以UGC、众包等为代表的社会力量参与档案资源合作开发的模式正在逐渐兴盛。例如伦敦大学图书馆征集公众对边沁手稿、未出版文集、往来信件等的转录,采取专业人员审核的方式以实现转录质量的控制[15]。上海图书馆开发的中国家谱知识服务平台开通了上传家谱的功能,吸引研究专家、学生、民间团体贡献知识,通过登录知识服务平台撰写反馈与不同人士进行交流。同时,经过认证的专家登录系统之后可以直接修改数据,经过审核之后发布,基于UGC的方式使得数据在使用过程中完成进化与增殖[16]。2023年11月,在波兰国家档案馆的长期努力以及波兰文化和民族遗产部的合作支持下,波兰部长会议通过了一项关于2023年至2052年通过政府和社会资本合作模式建设和维护国家档案馆的长期项目。采用政府和社会资本合作模式,是波兰文化和国家遗产保护领域的创新之举,体现了对社会力量的重视。[17]

(4)与其他机构合作

随着档案边界的拓展,档案资源的采集、存储与开发涉及方方面面。在档案采集方面,以江苏省开展的全媒体名镇名村志工作为例,2020年9月,江苏省首部全媒体志书《东山镇志》正式出版发行。[18]全媒体的崭新形式赋予了新型志书极强的可读性和实用性[19],注重用照片讲好名镇名村的故事。在该志书编纂过程中,除了东山镇档案室提供的照片外,东山镇宣传办、旅游办、文联、摄影家协会等也贡献了大量精美照片。在档案机构和其他部门的共同努力下,东山镇志办收集到了丰富的照片资料,按照篇章分类选择信息量大、叙事性强的照片入书,带给了读者良好的阅读体验。

此外,档案领域往往由于缺乏相关人才及技术而难以发挥自身的档案数据优势,而以高校为代表的科研机构则恰恰相反,他们亟须档案领域所拥有的原始档案数据及人文支持。例如在存储技术方面,2022年法国国家档案馆将《人权宣言》和《女权宣言》的文本储存在DNA胶囊中纳入馆藏,成为全球首个存储DNA文件的公共机构。该项技术是由法国国家科学研究中心与索邦大学组成的研究小组所研发的“DNA革命”项目,旨在实现DNA存储[20]。在档案利用方面,欧洲“时光机”项目就联合了来自科学、技术和文化遗产的杰出专家和主要机构,项目通过允许其他机构注册本地“时光机”项目、项目支持服务以及征求意见共同设计的方式成为跨界合作的典型[21]。在档案开发及修复方面,伦敦大都会档案馆(LMA)联合伦敦大学、苏黎世联邦理工学院建立了为期4年的工程博士项目,修复受损严重的《大羊皮纸书》[22],在这一过程中LMA作为档案方提供原始数据及文物管理员和档案管理员的人文学科专业支持,高校端提供包括计算机学科、管理学科及数字人文学科的技术力量,共同完成了《大羊皮纸书》的数字成像和3D重建[23]。

1.3 档案数据要素的相关研究

档案数据要素是数据要素的子类,因此档案数据要素的解构有赖于数据要素的发展逻辑。[24]数据要素的本质是“可机读+可流通”,参考传统生产要素的发展经验,数据作为生产要素的市场化道路中同样需要经历资源化、资产化和资本化的发展阶段。[25]具体到数据要素化实现过程中,三个递进层次包括数据资源化、数据资产化以及数据资本化。[26]

(1)档案数据资源化

能让机器读取的数据才有可能读出有价值的信息,进而成为数据资产。[27]对于档案数据而言,资源化是激发档案数据潜在价值的过程[28],未被采集的数据往往是碎片化的、无意义的,经过采集、清洗、分类、标准化等处理过程之后所得到的结构化数据才能被称之为可用的数据资源。伴随着第四次工业革命的浪潮,大数据、云计算、机器学习等人工智能技术的出现使人们得以从海量档案数据中提取出有价值的部分并成为支持社会生产的数据要素。如今我们要进一步研究档案数据的资源整合策略[29]、谋求档案数据资源的高质量发展[30]、构建档案数据资源生态圈[31],并针对不同的档案数据类型提出资源整合方案[32-33]。

(2)档案数据资产化

档案数据资产化是档案数据资源作为生产要素实现其价值创造的过程[34],如果说档案数据资源化是“石油开采”,那么档案数据资产化就是“石油炼化”,强调将数据与具体业务场景的融合,发挥其现实价值。与土地、劳动等生产要素不同,档案数据的公共属性深入人心,人们对于档案部门的印象更是一直停留在其具备的公益服务属性。档案资产观作为档案数据资产化的理论基础,长期以来学界对其的认知集中于“帮助组织提升效率的无形资产”的广义范畴。[35]“档案是否能够被交易”的问题一直掣肘“档案是否能够成为资产”的讨论。然而档案资产并非通过买卖档案本身而产生收益,其蕴含的现实价值在于通过对档案内容的处理转化为知识,并最终产生经济效益。[36]在理论层面上,档案作为数据资产的概念已被逐渐确立[37],档案资产的管理方法也被相继提出[38];在实践层面,有关档案数据资产化过程中的关键环节例如数据确权[39]、价值评估以及数据定价[40]等规则也不断被构建。

(3)档案数据资本化

在2023年12月财政部印发的《关于加强数据资产管理的指导意见》已经明确提及“探索开展公共数据资产权益在特定领域和经营主体范围内入股、质押”。数据资本化被类比为石油行业的“油企投融资”,强调让数据拥有独属于自身的金融属性。[41]在数据资源化、资产化不断演进的过程中,学者们认识到数据资本化的必然趋势,尽管在档案学界尚未出现关于档案数据资本化的详细论述,但数据资本化概念本身的理论成果已经层出不穷[42-43]。2023年8月在青岛成功实现我国首例数据资产作价入股,编制发布全国首个“数据资产价值与收益分配评价模型”,成立青岛数据资产登记评价中心,探索实践数据资产作价入股和融资路径。[44]

2 数据要素视角下的档案跨界合作的重定义

2.1 档案跨界合作概念的重定义

档案跨界合作概念定义的核心问题在于以何为界,以何为目的。前者划清理论界限,后者指明实践导向。从以往文献的研究结果中可以窥见,学界对于概念中“界”的外延与内涵在不断扩大,虽存在争议,但依然可以基于不同的研究视角选择合适的“界”来进行明确的区分;然而对于“目的”的划分却不够清晰,更倾向于以堆砌多级档案工作内容的方式来代替直接定义。档案的跨界合作其内核在于“合作”,以经济学的视角来看,档案端作为这场合作博弈的主体之一,需要明确地知道自己的“收益”究竟是以什么指导自身行动。

因此,本研究希望以数据要素视角看待档案的跨界合作,并以侧重于合作目的的方式来定义这一行为,旨在以结果为导向地看待档案跨界合作行为的新范式,并以此作为指导档案跨界合作的理论参考。在何为界的问题上,本文立足于档案数据要素视角,而在现实层面档案数据的保存与利用并不完全依赖于以档案馆为代表的档案机构(例如盛宣怀档案),故本文认为应当以档案服务为界来判定档案机构的合作行为,因此在后文出现的“档案端”“档案方”“档案行业”等描述均代指以此为界的档案界内;在目的上档案跨界合作最终都可以归属为档案数据的资源化、资产化以及资本化环节中。基于此,本文认为,档案跨界合作是以档案服务为界,通过与其他行业互补人才、资金、知名度、数据资源等方式,完成包括档案收集、保存、处理、利用等一系列档案工作,最终目的在于发挥档案数据的要素价值。

2.2 档案跨界合作模式的重定义

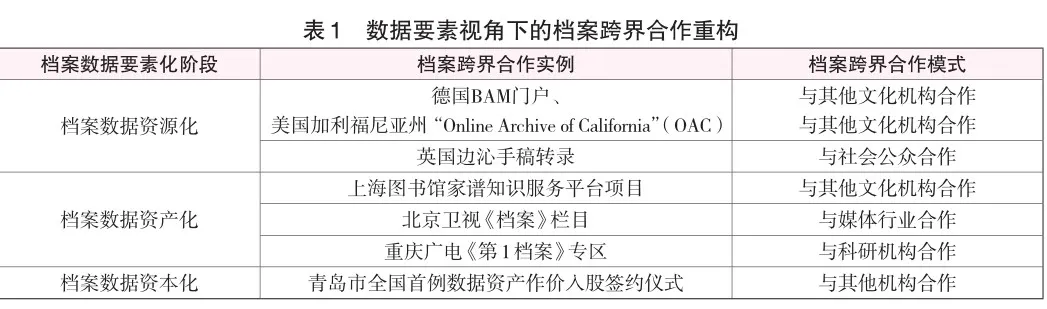

从数据要素的视角来看,档案跨界合作的模式可以理解为与数据端、开发端和资本端的合作,最终都可以划归到以数据要素化的资源化、资产化或资本化为目的的合作(见表1)。

在档案数据资源化阶段,档案行业通过与以民间团体为代表的数据端合作,以众包、UGC等协同方式,共同完成数据采集、存储、加工和分析并在后续不断补充完善。在这一过程中,数据端主要负责提供散落在民间未被收集的原始档案数据,而档案行业负责提供可靠可信的平台,通过分类、鉴别、筛选及组织从海量的数据中挖掘并形成可采、可见、互通、可信的高质量档案数据资源。

在档案数据资产化阶段,档案行业负责提供可用的档案数据资源,开发端则通过提供技术、资金、知名度等手段辅助档案产品的孵化,让档案数据得以结合现实应用场景创造价值并产生收益。尽管最终达成的经济收益并非由直接“买卖档案数据”所得,却极度依赖档案数据资源自身所具有的档案属性。例如故宫博物院“福贺(鹤)佳音”系列文创依照实物档案设计,其淘宝营业额达1000多万元[45];上图家谱知识服务平台项目通过与犹他家谱协会合作,以“协会给予资金资助,上海图书馆开展家谱数字化,双方贡献成果”[46]的方式在实际意义上完成了对其拥有的家谱档案数据的资产化。

在档案数据资本化阶段,为档案数据赋予金融属性得以最终完成档案数据的要素化过程。档案数据要素需要证明自身具备成为生产要素的条件,同时需要由市场认可档案数据的价值。在客观层面上,档案数据的资产化已经证明了其的确具备使用价值、凝聚了无差别的人类劳动并可以参与社会生产产生效益[47],但这在本质上依然只停留在了档案的商品属性。档案数据的资本化需要通过档案与资本端的跨界合作,依照档案数据产品在数据资产化阶段所展现的数据潜力,通过金融手段让档案数据真正拥有金融属性。虽然目前还未出现狭义层面上的档案数据资本化实践,但从档案侧重于“数据”的广义层面上来看,现阶段有关数据资产股权化、数据资产证券化的案例不断涌现,市场对于档案数据的资本意识正在逐渐提升。

3 数据要素视角下档案跨界合作的机遇

档案的跨界合作离不开客观条件的助推与支持。档案概念的演进与档案观念的嬗变为档案跨界合作提供了理论基础,并在很大程度上证明了档案跨界合作的必然趋势;算力储备、网络资源及相关技术条件的发展不仅宽展了档案数据的跨领域选择,还进一步为档案产品的最终呈现提供了多元化的可能与形态;“局馆分设”的档案机构改革在最终实践层面上明确了对档案跨界合作的分工。

3.1 档案学科的衍变

档案学科的衍变从理论层面上为档案的跨界合作提供了正当性。其直观表现为档案资源观的转变,即由原本的国家档案观转向社会档案观,最终指向档案数据观的嬗变。这种改变的影响一方面是档案数据概念在数字经济语境下的重释,体现为将各种环境中生成的多种模态的具有档案属性的数据都归为档案数据。[48]这意味着档案工作本就不应被限缩在档案机构,甚至是不被限缩在档案行业的既定框架之内。档案数据作为“档案”的特性决定了自身的凭证性,同时,作为“数据”的特性决定了它可以与不同领域内的数据合并成为新的数据集,通过关联、交融、复用的方式互补各自的数据维度,并延伸出新的数据价值;另一方面是强调以服务为导向的建设目标[49],体现为依托档案资源为社会公众提供更多样化、更细粒度的知识服务。在对档案服务正外部性期待的驱使下,档案需要主动寻求与社会其他领域的跨界合作,以此尽可能地发挥档案数据的要素价值。与此同时,档案数据作为社会数据的重要组成部分,数据要素化本身也离不开档案数据的参与。

新修《档案法》明确提出档案馆应当与图书馆、博物馆等文化单位在档案利用方面相互协作,包括相互交换重复件、复制件或者目录,联合举办展览,共同研究、编辑出版有关史料。同时,以数字人文为代表的学术实践也印证着学界对于档案跨界合作的期待。档案凭借其真实性、客观性、历史性等特点,成为数字人文学者眼中的重要资料。

随着数字技术的迅速发展和思想政治教育的转型变革,档案数据要素也逐渐成为思想政治教育数字叙事的重要资源基础。如中国人民大学广泛搜集并整理吴宝康先生的档案资料,以知识图谱等理论为基础,从不同维度抽取、组织数据要素,为公众提供多维度、互动性的吴宝康思政知识库。这不仅能够促进档案学科与数字人文的融合,而且有助于提升档案学领域思政课程的教学效果,培养高素质的专业人才。目前我国档案馆与其他公共文化服务机构之间的合作还处于探索发展阶段,很少能够实现图档博数据资源的整合利用。反观国外,美国、德国等国家较早开展了档案馆与其他部门的跨界合作,积累了丰富的实践经验,如世界数字图书馆WDL项目、德国的BAMP项目、澳大利亚图像数字档案门户网站等,都是图档博数据资源整合的典型案例。

3.2 档案数据新兴技术的发展

一方面,数据中心、通信网络等数据基础设施的发展结合新兴技术让档案数据的资源化得以实现,拓宽了档案的跨界合作可能。以实体历史档案资源为例,数字化是这类档案能够实现跨界合作的基础,但其往往会由于数量庞大、笔迹模糊、语言用法差异等原因难以人工转录。而以OCR识别、语音识别等为代表的传统识别技术与以深度学习、知识图谱为代表的人工智能技术的应用,使得大量档案文本的自动转录成为可能,例如荷兰国家档案馆和惠更斯研究所等机构共同合作的GLOBALISE项目训练,构建了适用于荷兰东印度公司所有档案的手写文本识别模型,提高了档案转录的准确性和效率。[50]

另一方面,跨界合作本身所带来的技术资源在填补了档案领域技术空白的同时,也可以实现档案成果的多元应用和价值拓展并最终实现自身的要素价值。例如通过“档案+游戏”“档案+动画”“档案+VR”等模式,尝试与不同领域构建“档案+”的跨界合作理念,让档案内容以用户更喜闻乐见的方式呈现。在这一过程中,档案所独有的原始记录性结合跨界合作的新形式,能够让用户以不同的视角感受到历史的厚重感,提升用户 体验。

3.3 档案机构改革

2018年2月我国启动新一轮政府机构改革,对档案机构提出“局馆分设”,档案局转为档案主管部门,档案馆转为公益文化事业单位。[51]在此背景下,档案局被划归到各省的党委办公厅,对外行使档案行政管理权力,而档案馆作为公益一类机构集中履行其公共服务职能。一方面,局馆分设不仅在微观层面上意味着档案机构的公共文化服务工作与行政工作被严格区分,更在宏观层面上反映了重视档案数据的利用工作;另一方面,落实到档案跨界合作本身,行政工作与档案服务工作的分开使得档案行业的跨界合作在职属上更加明晰。以往的机构设置下可能会存在由于局馆职责的纠缠而导致的合作不畅问题,而在局馆职责明确之后,其他领域的合作方可以更清楚地了解自己的合作对象与合作内容,档案机构内部的协调也更有效率。

4 数据要素视角下档案跨界合作的路径

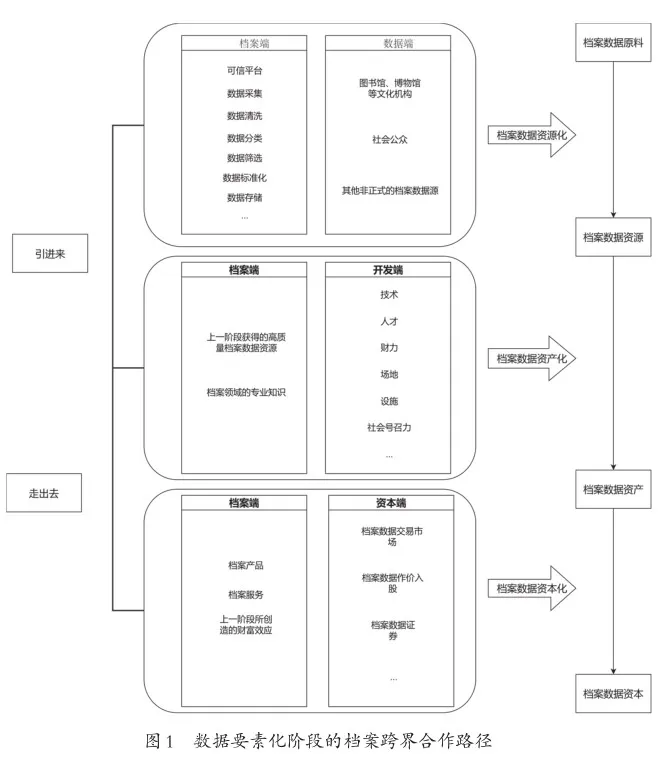

如前所述,档案的跨界合作行为被划归到档案数据要素化的三步递进层次之中。从宏观上来看,档案跨界合作以档案数据要素化为根本目的,在顶层设计上应当依照“引进来”和“走出去”的原则进行相关活动(如下图所示)。

其一是“引进来”,涉及多元化数据、相关技术等多方面档案领域所不具备的外界资源。具体体现在档案数据要素资源化及资产化的过程之中;其二是“走出去”,涉及档案数据要素创造社会效益并最终具备价性、增值性、收益性等资本化特点,需要借助外部手段进行合作开发与流通运营。具体体现在档案数据要素资产化及资本化的过程之中。

4.1 开端:档案数据资源化中的跨界合作

档案数据资源化是指对档案数据“提纯”的过程,即提高档案数据资源质量的过程。[52]对于档案数据而言,档案数据资源化是其激发内在要素价值的开端,获取可用、可信的高质量档案数据资源是这一层级的主要目的。档案领域应当遵照“引进来”的基本原则进行跨界合作行为:通过与作为数据源的其他领域合作,实现多元档案原始数据的引进来。随着大数据时代的来临,档案数据的来源已不再拘泥于政府公文,广泛地诞生于电子政务、电子商务、信息系统、网站网页、新媒体及传感设备等各种复杂且来源分散的数字环境中[53],档案数据与社会生产活动的关系愈发紧密。然而,档案领域尤其是档案馆等档案机构长期以来存在社会参与度不足、公众存在感低的问题。为此,应当以与社会其他数据源的跨界合作为开端:其一是档案馆、图书馆、博物馆等社会机构共同作为公共文化服务机构,具备天然的亲密属性;其二是在档案数据观的变革导向下,档案行业服务于社会公众的指向已经成为大势所趋,档案行业需要改变社会公众对于档案工作的“刻板印象”,且民间的确散落着大量珍贵的档案资源尚待开采与整理。在UGC、众包等合作模式过程中,公众不断参与档案内容的采集、聚合,甚至是加工和分析,在了解档案工作内核的同时不断赋予档案内容新的价值和感情。由此,档案领域不仅是在拉近与民众之间的距离,更是在完成自身被赋予的社会义务。

4.2 开发:档案数据资产化中的跨界合作

数据资产化的核心在于通过数据与具体业务融合,驱动、引导业务效率改善从而实现数据价值[54],参考这一上位概念,档案数据的资产化则表现为通过档案顺应DIKW模型的流转实现档案数据产品(服务)的开发,并基于此创造经济价值或社会效益。在此层级,档案领域一方面需要打破领域壁垒,“引进”开发端的社会资源(例如技术、人才、财力、场地、设施、社会号召力等)完成档案数据产品化的开发;另一方面需要让档案产品(服务)“走出去”,走进其适配的应用场景并实现档案数据的价值化。例如,可以通过与高校、信息技术机构、文旅产业、媒体行业等进行合作,形成协同式的档案数据资源合作开发模式。档案数据资源作为社会生产要素,其自身不会通过直接买卖的方式发挥全部价值潜力,因此需要进一步对其进行档案数据的资产化。为此,应当主动寻求与作为开发端的其他领域跨界合作:其一是用户需求的多元化趋势与档案领域的技术有限性存在矛盾。传统的档案查阅、档案编研、档案展览、档案咨询等服务方式已较难满足大数据时代档案用户的利用服务需求[55],单靠档案领域自身难以完全开发档案数据资源的全部要素价值,需要借助关联分析、深度学习、数据挖掘与可视化呈现等数字化技术,以档案产品或档案服务的方式承载档案数据隐性知识的显性化形态。其二是,档案数据同时拥有档案属性与数据属性,其对应赋予的原始记录性与智能及时性[56]是社会各领域进行社会生产、应对VUCA挑战的重要参考。档案数据真实地反映了不 同时期不同主体在不同事务上的活动,在基于“数据+算力+算法”完成了“数据-信息-知识”的流转之后,以档案产品(服务)的形式进入不同领域之中,为各情境下的决策者提供预测、诊断、参考,以凝结成为“智慧”的方式完全实现自身的价值作用。

4.3 新生:档案数据资本化中的跨界合作

档案数据资本化是在档案数据资产交易、流通的基础上,进一步利用上一阶段资产化过程中展现出来的金融属性,实现拓展数据价值的途径。并最终完成“档案数据原料-档案数据资源-档案数据资产-档案数据资本”的转换。[57]从要素配置角度看,以股权化、证券化、产权化等多种方式运营数据资本,可以提高资本运行效率,扩大社会再生产能力。[58]然而,从本质上而言,实现数据资产证券化、股权化并不是对数据资产本身进行资本化,而是对资产收益进行资本化[59],在这一阶段,档案的主要目的不是创造价值而是让外界尤其是资本市场承认价值。档案领域需要遵循“走出去”的原则,通过与大数据交易市场、数据要素型企业、金融机构、政府相关机构等进行合作,实现档案数据资产通证化。其一是扩大“数据即档案”的共识圈层。从现实层面来看,档案概念的广义观似乎只存在于档案学界内部,外界对于档案的认知仍然停留在档案馆之中,现有的数据资本化实践即使涉及档案数据也会统称为“数据要素资本化”,档案领域在这过程中的推动作用被无限弱化。因此,首先需要与外界宣传并同步档案科学的发展成果,让其他领域意识到“档案数据要素”的存在及其变现能力。其二是通过与相关领域合作赋予档案数据要素金融属性,完成从档案数据资产到档案数据资本的跃迁。例如与数据要素型企业试点档案数据作价入股并参与分配,实现档案数据资产的股权化;也可以与数据运营机构合作构建档案数据信托机制,将档案数据交由数据运营方进行操作,达成档案数据资产的价值增值。

5 结 语

本文通过数据要素化的视角,解构并重新认知档案跨界合作行为;在确定档案数据要素化为最终目的的基础之上,借鉴数据要素化阶段这一上位概念构建档案跨界合作的具体路径。然而我国档案数据要素化在三阶段的实践层面尚处于起步阶段,尤其是档案数据资本化的“第二次跃迁”仍需要实证检验,而跨界合作本身更是一项涉及多领域的复杂议题,对于档案工作者而言也同样兼具机遇与挑战。未来应当进一步厘清合作中涉及的具体规则及相关细节,加强政策与社会环境对合作双方的引导,为档案跨界合作的深度实践提供坚实基础。

*本文系2023年度江苏省社科应用研究精品工程地方志专项《苏州市镇村志编纂研究》,2023年江苏省高等教育教改研究课题“基于数字化转型的高校图书情报与档案管理本科专业建设路径研究”(项目编号:2023JSJG316)阶段性研究成果。

作者贡献说明

柯永曶:文章撰写与修改,图表绘制;刘凤:部分内容撰写与修改;何丙秋:部分内容撰写与修改;丁家友(通信作者):确定论文思路与框架,文章修改。

注释与参考文献

[1]吴哲,丁海斌.“数据”概念史考略及“档案数据”概念解析[J].档案与建设,2023(1):11-16.

[2]蓝色创意跨界创新实验室,中国蓝色创意集团.跨界[M].广州:广东经济出版社,2008:3.

[3]尚珊,史艳艳.档案馆服务创新模式探索——以跨界合作为例[J].兰台世界,2017(21):57-61.

[4]徐诺.档案工作中的跨界合作研究[D].安徽大学,2016.

[5]王玉珏,刘佳欣.国外档案馆跨界合作模式及启示[J].档案学通讯,2017(2):91-95.

[6]王强,陈茜月.数字档案智库建设探讨——基于红廉文化教育的数字编研服务视角[J].档案管理,2023(5):102-104.

[7]罗宝勇,吴一诺.社交媒体视域下档案文创产品开发策略研究[J].档案与建设,2019(11):15-19.

[8]Farrugia C J. Lone Rangers no more: archival cooperation in transition[J].Comma,2018,2016(1-2):115-124.

[9]Fleckner J A. Cooperation as a strategy for archival institutions[J].The American Archivist,1976,39(4):447-459.

[10]Hedegaard R. ALM–Archives, libraries and museums working together togive people access to our cultural heritage[J].[2016-08-07]. http://www. inforum. sk/pdf/2005/Hedegaard_Ruth. pdf, 2005.

[11]The National Library of Wales[EB/OL].[2024-05-28].https://www.library.wales/.

[12]黄小河. 广州上海“双城联动”,开拓纪录片公益版权合作新模式[EB/OL].上海:澎湃新闻,[2024-05-24]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_ forward_25606443.

[13]中国档案报.重庆共建档案资源开发与媒体深度融合新格局[N/OL].[2024-05-22].https:// www.saac.gov.cn/daj/c100247/202403/e43f2fb7ddcc46 5b889fe8d96892c39e.shtml.

[14]常大伟,马怡琳.新《档案法》实施背景下社会力量参与档案事务的路径选择与制度保障[J].档案与建设,2021(3):15-18.

[15]Transcribe Bentham.[EB/OL].[2024-05- 28].https://blogs.ucl.ac.uk/transcribe-bentham/.

[16]上海市图书馆.家谱图书馆[EB/OL].[2024-05-24]. https://jiapu.library.sh.cn/#/.

[17]中国档案报.建立更具吸引力和互动性的档案众包平台[EB/OL].福州档案网,[2024-05-22]https://daj.fuzhou.gov.cn/zz/daxw/yjdt/202403/ t20240308_4788624.htm.

[18]苏州市地方志编纂委员会办公室.全省首部全媒体志书《江苏名镇·东山镇志》出版发行[EB/OL].[2024-06-06].https://dfzb.suzhou.gov.cn/dfzb/mzmcz/202010/295980edc6d7434a8c2189133817335a.shtml.

[19]吉祥.全媒体江苏名镇志的理念与实践——《东山镇志》《新坝镇志》试点报告[J].江苏地方志,2020(6):73-78.

[20]全球首例:储存在DNA上的数字档案已存入法国国家档案馆[EB/OL]. [2024-05-28]http:// dag.dingxi.gov.cn/art/2022/6/6/art_10568_1539589. html.

[21]程妍妍,李剑锋,孙筠.新一代信息技术在档案工作中的运用及启示——以欧盟“时光机”项目为例[J].浙江档案,2022(4):33-36.

[22]黄霄羽,吴彦洁.英国《大羊皮纸书》项目的特点评析与启示[J].北京档案,2023(5):45-49.

[23]Pal K,Avery N,Boston P,et al.Digitally reconstructing the Great Parchment Book:3D recovery of fire-damaged historical documents[J].Digital Scholarship in the Humanities,2017,32(4):887-917.

[24]赵跃,李琪,王月.关于档案数据要素若干基本问题的思考[J].档案与建设,2024(5):3-11.

[25]孙静,王建冬.多级市场体系下形成数据要素资源化、资产化、资本化政策闭环的总体设想[J].电子政务,2024(2):12-20.

[26]梅宏.数据如何要素化:资源化、资产化、资本化[J].施工企业管理,2022(12):42.

[27]朱扬勇,叶雅珍.从数据的属性看数据资产[J].大数据,2018(6):65-76.

[28]杨智勇,岳幸晖.档案数据价值链模型构建及实现路径探析[J].档案与建设,2024(4):18-25.

[29]金波,陈坚,李佳男,等.大数据时代档案数据资源整合探究[J].档案与建设,2022(9):18-23.

[30]金波,杨鹏,周枫.档案数据高质量发展:历史进程、演进逻辑与战略布局[J/OL].[2024-05-12].http://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1264. G2.20240126.1857.020.html.

[31]丁家友,周涵潇.数字叙事视域下档案内容管理的发展趋势——档案数据资源生态圈的构建探索[J].档案学研究,2022(6):80-85.

[32]华林,冯安仪,谭雨琦.LAM视域下我国海洋历史档案数字资源整合研究[J].档案与建设,2023(10):57-60.

[33]张芳霖,王毓婕.近代商会档案数据资源整合的意义、底层逻辑和实现路径[J].档案学通讯,2023(3):46-53.

[34]张昕蔚,蒋长流.数据的要素化过程及其与传统产业数字化的融合机制研究[J].上海经济研究,2021(3):60-69.

[35]周文泓,王欣雨,刘鹏超.数据要素化背景下的档案数字转型行动空间展望[J].档案与建设,2024(2):38-45.

[36]王素立,张旭阳.数据资产化背景下数字档案的大数据特征研究[J].兰台世界,2018(9):48-51.

[37]张宁,宫晓东.企业档案数据资产概念的辨析与确立[J].档案学研究,2017(6):57-60.

[38]徐拥军.企业档案资产管理的方法和策略[J].求索,2018(2):66-75.

[39]杨鹏.大数据时代档案数据权利治理研究[J].档案学研究,2023(2):36-42.

[40]朱富成,刘永,许烨婧.应急处置类档案数据资产化及其经济价值评估指标构建[J].档案管理,2021(6):63-65.

[41]许晓彤,张嘉玮,李照川.档案数据要素化的历史源流、关键问题与价值空间[J].档案与建设,2024(5):12-21.

[42]黄倩倩,王建冬.数字金融背景下探索数据要素金融属性的政策路径研究[J].价格理论与实践,2024(1):67-71,213.

[43]于小丽,姜奇平.数据资本资产定价模型:基于两部收费的方法[J].财经问题研究,2024(4):16-32.

[44]青岛市统计局.青岛数据资产登记评价中心正式揭牌[EB/OL].[2024-05-27].http://dsj.qingdao. gov.cn/xwzx/gzdt/202310/t20231018_7540907.shtml.

[45]戴艳清,周子晴.档案文创产品开发及推广策略研究——基于故宫文创产品成功经验[J].北京档案,2019(5):26-28.

[46]胡娟,柯平.我国图书馆数字人文项目建设经验与启示——以上海图书馆家谱知识服务平台项目为例[J].图书馆工作与研究,2022(1):27-36.

[47]赵跃,李琪,王月.关于档案数据要素若干基本问题的思考[J/OL].[2024-05-15].http://kns.cnki. net/kcms/detail/32.1085.G2.20240409.1058.002.html.

[48]冯惠玲.面向数字中国战略的档案数据产教融合[J].档案与建设,2023(10):4-6.

[49]钱毅.在“三态两化”视角下重构档案资源观[J].中国档案,2020(8):77-79.

[50]黄霄羽,高艳.档案文献遗产数据化开发的国外典型案例及启示——以荷兰GLOBALISE项目为例[J].中国档案,2023(9):67-69.

[51]陈勇,姚燕珠.机构改革推动档案事业转型发展和高质量发展的内涵与途径研究[J].档案管理,2023(1):70-71.

[52]李海舰,赵丽.数据成为生产要素:特征、机制与价值形态演进[J].上海经济研究,2021(8):48-59.

[53]金波,添志鹏.档案数据内涵与特征探析[J].档案学通讯,2020(3):4-11.

[54]熊巧琴,汤珂.数据要素的界权、交易和定价研究进展[J].经济学动态,2021(2):143-158.

[55]金波,杨鹏.大数据时代档案数据治理研究[J].档案学研究,2020(4):29-37.

[56]李海舰,赵丽.数据成为生产要素:特征、机制与价值形态演进[J].上海经济研究,2021(8):48-59.

[57]金骋路,陈荣达.数据要素价值化及其衍生的金融属性:形成逻辑与未来挑战[J].数量经济技术经济研究,2022(7):69-89.

[58]杨铭鑫,王建冬,窦悦.数字经济背景下数据要素参与收入分配的制度进路研究[J].电子政务,2022(2):31-39.

[59]黄倩倩,王建冬.数字金融背景下探索数据要素金融属性的政策路径研究[J].价格理论与实践,2024(1):67-71,213.

(责任编辑:陈 骞)